企業が女性採用をする9つのメリットや女性を増やすための取り組み

d’s JOURNAL編集部

女性の社会進出が進むなかで、「女性が活躍する職場づくり」は多くの企業にとって主要な経営課題の一つとなっています。女性人材のポテンシャルが注目されるなかで、女性の採用を積極的に行う企業も増えてきました。

今回は、企業が女性採用に力を入れるメリットや重要性について、さまざまな視点から詳しくご紹介します。また、女性採用を進めるためのポイントや注意点、取り組みの具体例などもまとめて見ていきましょう。

女性採用に取り組む9つのメリット

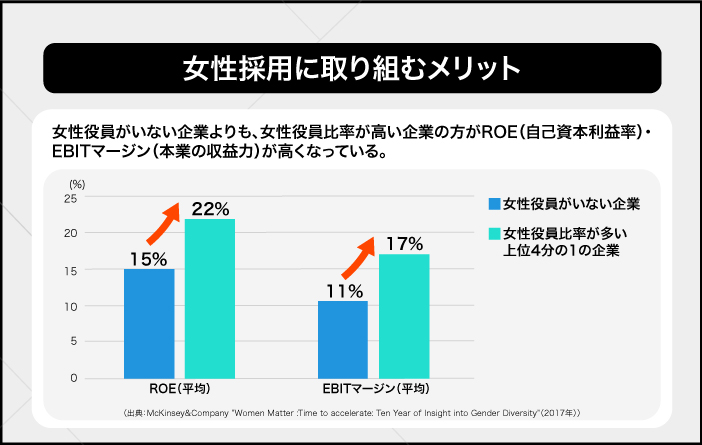

会社によっては既存の仕組みを大幅に変えなければならないなど、負担ばかりに目が向きがちですが、女性採用に力を入れることで、ROE(自己資本利益率)やEBITマージン(本業の収益力)が高くなるなど、企業にさまざまなメリットをもたらします。女性採用に力を入れるメリットとして、次の点が挙げられます。

1. 人材不足の解消につなげられる

2. 多様な働き方を推進するきっかけになる

3. ダイバーシティの実現につながる

4. 女性ならではの視点を取り入れられる

5. 自社のイメージを高められる

6. 女性管理職の起用を増やせる

7. 生産性の向上が期待できる

8. 成長戦略に結びつけられる

9. 優良企業認定されて公的機関から優遇される

ここでは、女性採用を積極的に進めるメリットを9つのポイントに分けて整理してみましょう。

人材不足の解消につなげられる

女性採用の取り組みによって、人手不足の問題の解消につながります。なぜなら、女性が携わるほうが円滑に進められる業務もあるため、適材適所で人員を配置すれば、男性と同じように仕事ができるからです。

これまであまり女性を積極的に採用してこなかった企業にとっては、「女性を採用することで仕事が円滑に回らなくなるのでは?」といった不安を抱えることもあるでしょう。しかし、総務省が公表している「労働力調査(基本集計)2023年度平均」によれば、男性の就業者数の伸びが前年度とほぼ変わらないのに対し、女性の就業者数は前年度より27万人増加しています。

女性の就業者数は全就業者の45%程度を占める割合となっており、幅広い業種で女性が働いている状況です。企業を持続的に成長させていくためには、性別にとらわれずに人材を採用するほうが、人手不足の悩みを解消できるといえるでしょう。

(参照:総務省『労働力調査(基本集計)2023年度(令和5年度)平均』)

多様な働き方を推進するきっかけになる

女性採用に取り組むことは、職場における多様な働き方を推進するきっかけになります。なぜなら、女性従業員が働きやすい環境を整えることは、他の従業員にとってもプラスの効果をもたらすからです。

例えば、出産や育児に取り組みやすい労働環境を整備し、労働時間や人事評価などのあり方を見直すことは、他の従業員も柔軟な働き方をもたらすきっかけになるでしょう。共働き世帯が増加していることにより、男性の育児参加が進んできた現状では、男性従業員にとっても出産・育児に関する制度が重要性の高い要素となっています。

育児や介護といったさまざまなライフステージに対応できる職場づくりを実現すれば、満足度の向上や離職率の低下につながるため、長期的に見て組織力の強化にも結びつくはずです。

ダイバーシティの実現につながる

企業が女性採用について考えるうえでは、自然とダイバーシティ(多様性)に対する関心も高まっていくといえます。性別による差異を解消しようとするなかで、国籍やライフスタイル、価値観などの違いを解消する仕組みづくりも進んでいくでしょう。

高齢者や障害者、外国人といった属性だけでなく、海外での勤務経験や異業種での経験などさまざまなバックグラウンドを持つ人材を採用できれば、多様な意見が生まれる土壌が形成され、イノベーションの創出などにもつながります。その結果、企業価値の向上に結びつくという好循環が期待できるのも重要なメリットです。

女性ならではの視点を取り入れられる

女性従業員の割合が大きくなれば、さまざまな意思決定において、「女性ならでは」の視点を取り入れられるという効果も期待できます。それまで男性中心の意思決定が行われていた組織やチームでは、女性の意見を取り入れるなかで、新たな商品・サービスを生み出せる機会が広がるでしょう。

例えば、大手家電メーカーの事例では美容家電の開発を行う際に、チームのメンバーに女性を積極的に起用しました。女性ユーザーが多いジャンルの商品開発だからこそ、肌や髪の悩みについて、当事者ならではの視点でアイデアを活かすことができ、ヒット商品を生み出すことにつながったといえます。

また、社内のシステムを構築したり、労働環境を見直したりする際にも女性の意見は大きな価値を持ちます。男性のみでは見落としてしまいがちなポイントに目を向けられれば、システムや制度の穴をいち早く見つけ、すぐに対処することができるでしょう。

自社のイメージを高められる

女性採用に前向きな企業であるという姿勢は、自社のイメージアップにもつながります。なぜなら、女性が活躍する会社という点で、「働く環境や制度が丁寧に整備されている」「多様な働き方が実現されている」といったプラスイメージを持たれやすくなるためです。

例えば、女性活躍の推進に積極的に取り組む企業に国が認定を与える制度(えるぼし認定)を取得した広告会社の事例では、認定をきっかけとして女性応募者が増加しました。えるぼし認定を取得するためには、労働時間や女性管理職比率などの複数の基準を満たす必要があります。

そうした公的な認証制度を活用することで、企業イメージを高めている企業も増えているといえるでしょう。特に、若手の人材採用を考えるうえでは、出産・育児に関する制度の充実が欠かせないポイントとなります。

女性採用を積極的に行う会社として対外的に認知されれば、これらの制度がしっかり整えられているという印象を与えられるため、応募の獲得につながります。

女性管理職の起用を増やせる

社内に女性人材が増えれば、女性管理職の割合も自然と高くなっていくと考えられます。管理職として活躍する女性の存在は、求職者や社内の若手人材にとって理想的なロールモデルとなるため、採用活動や人材育成にもよい影響を与えます。

また、女性管理職が増えれば、女性が働きやすい職場づくりの推進にもつながるでしょう。例えば、出産や育児などのライフイベントについては、女性従業員からすれば同性である上司のほうが相談を持ちかけやすいといえます。

信頼できる女性管理職が職場にいれば、仕事の悩みやプライベートとの両立についても安心して相談できるため、離職の防止やモチベーションの向上につながるのです。

生産性の向上が期待できる

女性の視点による意見を取り入れることで、社内全体の生産性向上につながる可能性もあります。内閣府男女共同参画局が公表している「令和3年度 女性の役員への登用に関する課題と取組事例」によれば、女性役員比率が高い企業のほうが、女性役員がいない企業よりもROE(自己資本比率)やEBITマージン(本業の収益力)が高いとされています。

男性主体の考え方では気づきにくい課題や改善点が見つかることで、既存の業務プロセスを見直すきっかけにもなるでしょう。例えば、子育てをしている女性従業員が多い部署では、残業などによる単純な労働時間の延長が難しいことから、業務効率化を図る動きが強まりやすいといえます。

積極的な改善が行われることで、社内全体にもプラスの影響が広がり、生産性向上を目指しやすくなるのも重要なメリットです。

(参照:内閣府男女共同参画局『令和3年度 女性の役員への登用に関する課題と取組事例』)

成長戦略に結びつけられる

女性採用に取り組むことは、自社の成長戦略をブラッシュアップさせることにもつながります。刻々と変化していく事業環境においては、男性だけの意見ではなく女性の意見も取り入れていくほうが柔軟なアイデアを生み出しやすくなります。

現代の経営環境においては、激しい変化に対応するために柔軟な発想で成長戦略を立てることが求められます。ときには既存の技術やサービスが役目を終え、新たなビジネスモデルへの刷新が求められるような難しい場面もあるでしょう。

こうしたシチュエーションでは、できるだけ幅広い視点から多様な意見を集め、柔軟にすり合わせを行っていくことが重要となります。男性のみでなく、さまざまな女性の意見を集めることで、新たな商品・サービスの開発につながる可能性が広がるはずです。

優良企業認定されて公的機関から優遇される

女性の採用を積極的に行う重要なメリットとして、「公的機関からの評価が高まる」という点も挙げられます。公的機関からの評価が高まれば、優良企業として認定され、さまざまな優遇措置が受けられます。

代表的な制度として挙げられるのが「えるぼし認定」です。えるぼしとは、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況などの要件を満たした事業主の申請により、厚生労働大臣の認定を受けられる制度のことです。

えるぼし認定には「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの認定基準があり、満たした数に応じて3段階の評価が行われます。さらに、特に優良な取り組みを行う企業については、「プラチナえるぼし」の認定が行われます。

えるぼし認定を取得すると、「府省庁による公共調達(政府が民間企業から商品・サービスを購入する)の際に加点される」「日本政策金融公庫による低利融資を受けられる」などの優遇措置が受けられるのがメリットです。

また、えるぼし認定の上位バージョンとして「プラチナえるぼし認定」が設けられており、公共調達においてさらに高い加点評価を受けることができます。対外的なイメージの向上にも役立つため、採用活動や投資先・取引先の拡大などにおいても有利に働くでしょう。

女性採用が求められる3つの理由

近年、女性採用の重要性に注目が集まっているのには、企業を取り巻くさまざまな環境の変化が関係しています。女性採用が求められる主な理由として、以下の3つが挙げられます。

1. 労働人口の減少

2. 働き方への価値観の変化

3. 女性の活躍を目的とした法律の制定

それぞれの理由について、さらに詳しく解説します。

労働人口の減少

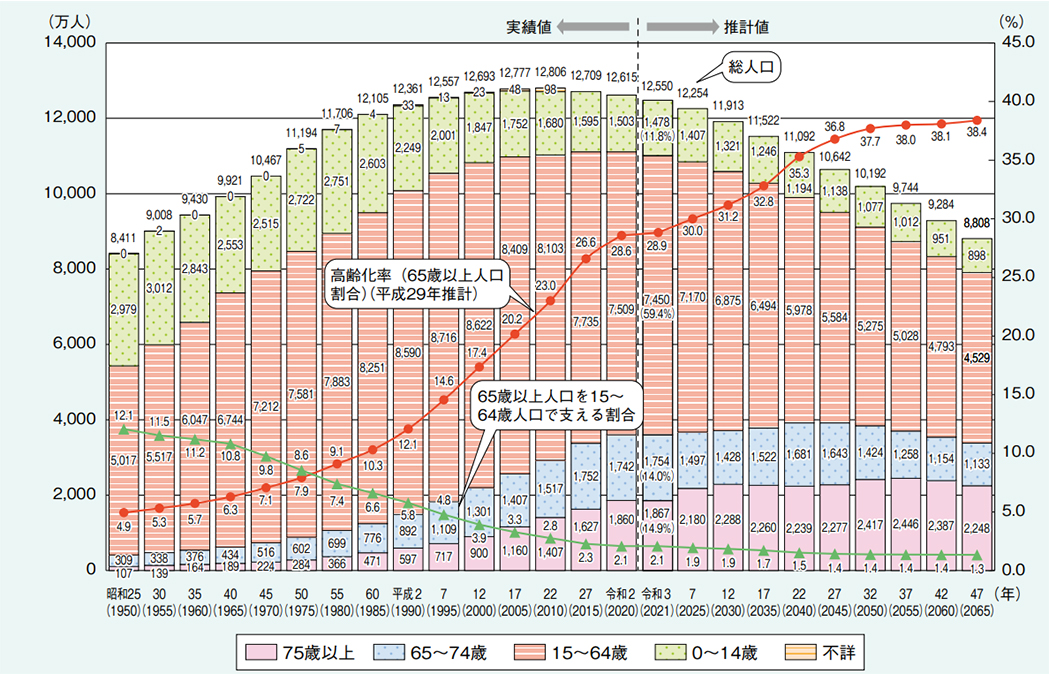

1つめの理由として挙げられるのは、少子高齢化にともなう生産年齢人口(15~64歳で労働の中核的な担い手)の減少です。少子化が続く日本では、今後も労働人口の低下が見込まれており、内閣府の「令和4年度 高齢社会白書」によれば2050年には2021年と比較して29.2%も減少すると予測されています。

(引用:内閣府『令和4年版 高齢社会白書』)

一方、総務省統計局の「労働力調査(基本集計)」によれば、2023年における平均労働力人口(15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、前年と比べて23万人増加したとされています。これは、「男性の労働力人口が4万人減少」したのに対し、「女性の労働力人口が28万人増加」したためです。

この内訳に見られるように、日本国内における女性人材のポテンシャルは、労働力の確保という点でとても重要な価値を持っていることがわかります。

(参照:内閣府『令和4年度版高齢社会白書』)

(参照:総務省『労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の概要』)

働き方への価値観の変化

2つめの理由として、働き方に関する価値観の変化が挙げられます。企業の女性採用を後押しする要因となっています。終身雇用や年功序列といった従来の価値観が形骸化(けいがいか)した現代では、仕事に対する考え方も多様化しています。

特に若年層の世代では、仕事とプライベートを両立させる「ワークライフバランス」の実現を重視する人材が多いのが特徴です。多様な人材を求めるなかで、単にキャリアアップや高収入を実現させるだけでなく、仕事と家庭や趣味などを両立できる職場づくりが経営課題となっている会社も少なくありません。

ワークライフバランスの実現に向けた取り組みは、女性が働きやすい職場づくりにもつながっていきます。このように、両者の方向性には共通する部分も多いことから、女性採用に力を入れる企業が増えていると考えられるのです。

女性の活躍を目的とした法律の制定

3つめは2016年に施行された「女性活躍推進法」などの法律の制定が挙げられます。女性活躍推進法とは、仕事において女性が個性や能力を十分に発揮し、活躍できるように促すことを目的とした法律であり、国際的な水準と比較して日本の女性活躍率を高めるために制定されました。

例えば、先進諸国と比べて日本は女性管理職の比率が低く、出産を機に退職する女性も多い傾向です。もちろん、退職にはさまざまな理由が考えられますが、「企業に育児と両立できる制度が整っていない」という点も、結果に関係していると考えられます。

女性活躍推進法は、「職業生活における男女格差への配慮」「職業生活と家庭生活の両立」「ライフプランに対する女性本人による意思の尊重」などを基本原則としています。そして、これらの原則を実現するために、「企業における行動計画の策定・情報公開の義務」「女性の活躍推進企業データベースを通じた公表」などが定められています。

当初、女性活躍推進法の対象は、常時雇用する労働者数301人以上の企業とされていました。しかし、2022年の改正によって、現在では101人以上の企業(100名以下の企業は努力義務)へと広げられています。

より多くの企業が対象となったことで、今後も女性の活躍を推進する動きは加速していくと考えられるでしょう。

女性の採用を増やすための6つの取り組み

女性の採用に力を入れるうえでは、職場のあり方や既存のサポート体制も含めて、丁寧に見直しを図る必要があります。厚生労働省が公表している「令和4年雇用動向調査結果の概況」によれば、女性の退職理由として多いものとして以下の点が挙げられています。

女性の主な退職理由

・仕事の内容に興味を持てなかった

・労働時間、休日等の労働条件が悪かった

・職場の人間関係が好ましくなかった

・給料等収入が少なかった

・定年、契約期間の満了

(参照:厚生労働省『令和4年雇用動向調査結果の概況』)

女性の場合は結婚や出産を理由として退職するケースも多いため、職場復帰のサポートやキャリア支援なども含めて考えることが大切です。ここでは、女性採用を進めるために重要となるポイントを6つに分けてご紹介します。

1. 求職者のニーズをくみ取る

2. 出産や育児のサポート体制を整備する

3. 人事評価制度の見直し

4. 人材育成の体制を整える

5. 女性採用の取り組みを情報発信する

6. 外部の専門家と連携する

求職者のニーズをくみ取る

女性採用を増やすためには、まず女性求職者のニーズをくみ取る必要があります。なぜなら、自社の仕組みやルールが男性求職者を想定したものになっていては、募集をかけてもなかなか応募が集まらないからです。

女性求職者の仕事に対するニーズを把握するには、さまざまなデータを調べて、具体的に女性が大切に考えている要素をリサーチしていくのがよいでしょう。男性と比較したときに、「職場の人間関係に何を求めるのか」「オフィスの空気や清潔感をどの程度大切にするのか」などを丁寧にくみ取ることで、自社が抱えている課題を見つけられるようになります。

また、よりリアルな声を知るという点では、自社の女性従業員にヒアリングを行うのも有効な方法です。あらかじめ意見が出やすい雰囲気づくりを行い、自社のどのような点に魅力を感じているのか、どのような点が改善されれば働きやすさが向上するかを尋ねてみるとよいでしょう。

出産や育児のサポート体制を整備する

女性の人材採用を進めるうえで、特に意識しておきたいのが出産・育児に関するサポート体制です。出産や育児が離職のきっかけとなり、女性人材のキャリアが閉ざされてしまえば、会社としても大きな損失につながります。

特に社内の年齢層が高めに偏っている場合や、ほとんどの従業員が男性である場合は、出産・育児に関する制度の整備が遅れてしまいがちです。結婚・出産・育児・介護など、ライフステージの変化に合わせて、柔軟な働き方ができる労働環境を整えていくことで、若手の人材や女性の人材を採用できる機会を広げられるでしょう。

具体的な取り組みとしては、時短社員やリモート勤務の導入、育児支援制度の充実などが挙げられます。また、育休・産休が取りやすい企業風土を整えるために、「既存の業務の効率化を図る」「育休の取得によって負担がかかるメンバーや部門に特別手当を用意する」といった土台づくりを行うことも大切です。

時短勤務やリモートワークが可能になれば、介護との両立を望む従業員などにとってもプラスの効果をもたらすため、全体としての従業員満足度の向上にもつながります。

人事評価制度の見直し

キャリアプランの面からのサポートも、女性の人材を受け入れるうえでは重要な取り組みとなります。出産や育児などで一時的に職場を離れる従業員にとって、特に気にかかりやすいのが「復職後のキャリア形成」です。

これから出産・育児を控える女性人材を採用するには、子育てと両立しながらキャリア形成できる人事評価制度を提示し、安心して働けるようにサポートすることも重要といえます。また、現代は技術の進歩スピードが上がっており、育休の間にシステムの総入れ替えや業務フローの刷新が行われるケースもめずらしくありません。

スムーズな復帰を果たしてもらうためには、復職前研修などを丁寧に行い、不安を解消させるためのフォローを行うことも大切です。

人材育成の体制を整える

男性と女性では、人材育成のやり方や適したアプローチが異なります。女性の人材に思う存分に活躍してもらうためには、男性従業員とは違った形でフォローアップが必要になる場面もあるでしょう。

特に、初めて女性の人材を本格的に受け入れる場合には、育成方法について改めて見直してみる必要があります。例えば、セクシュアルハラスメントに対する理解が浅い職場であれば、当然ながら大きなトラブルを生み出す要因になり得ます。

この場合は法律やハラスメントに対する適切な理解を促すために、育成担当者や周囲のメンバーに対して、研修などを行うのも大切です。

女性採用の取り組みを情報発信する

女性採用に継続的に取り組んでいくには、女性の求職者に対する採用力の強化を図ることも大切です。そのためには、採用活動の様子などを情報発信し、女性採用に前向きな企業であることをアピールするといった取り組みも必要となります。

例えば、自社のホームページや募集資料において、社内で働く女性従業員の声を紹介するのも有効な方法です。インタビュー形式で仕事の内容やキャリアプランについて語ってもらったり、育児との両立についてモデルとなるスケジュールを紹介させてもらったりすれば、女性の求職者からの共感を得やすくなります。

外部の専門家と連携する

新たに女性採用を行う場合は、社内のリソースのみで必要な体制を整えるのが難しいケースもあります。その場合は外部の専門家と連携を図り、どのように取り組みを進めていくのが効果的なのかを相談してみるのも一つの方法です。

外部講師を招いて管理職層を対象としたマネジメント研修を行ったり、自治体などの公的機関と連携したりするのもよいでしょう。

女性採用につなげる7つの手法

女性採用に力を入れるといっても、基本的な採用手法にはそれほど大きな違いはありません。

ここでは、以下の代表的な採用手法を確認しながら、女性の求職者を対象としたときの7つのポイントを見ていきましょう。

1. 自社サイト

2. 求人サイト

3. 人材紹介サービス

4. ソーシャルリクルーティング

5. ダイレクトリクルーティング

6. リファラル採用

7. 転職イベント

自社サイト

自社のサイト内で採用に関するコンテンツを発信したり、採用ページを充実させたりする取り組みが挙げられます。例えば、「採用や選考に関するスケジュール」の情報や、業務や社風に対する具体的なイメージを持ってもらうために「社員インタビュー」などのコンテンツを発信してみるとよいでしょう。

また、採用ページについては多くの情報を記載するというよりは、求職者が特に知りたい情報を中心に掲載し、見やすいデザインに整えていくことが大切です。職種ごとに求められるスキルや能力、働くうえでの労働条件などの待遇面、キャリア支援のサポート体制といった情報を軸に採用ページの構成を考えてみましょう。

さらに、自社サイトや採用ページを充実させるためには、女性求職者の目線を意識したデザインやコンテンツを取り入れる必要があります。

女性が働きやすい環境づくりやワークライフバランスの向上につながる福利厚生などは、積極的にアピールしていくとよいでしょう。また、「社内の女性管理職者の働き方やキャリアプランを紹介する」「社内交流会の模様を発信する」といった工夫を凝らすのも有効です。

文章だけでは伝わりづらい部分もあるため、必要に応じてイラスト化したり、動画コンテンツなどを取り入れたりすると伝わりやすくなるはずです。イラストや動画があることで、サイト全体のデザインとしても、メリハリの効いた見やすいサイトに仕上がるでしょう。

求人サイト

採用の母集団を増やすには、求人サイトを利用するのも有効です。求人サイトにはある程度の注目度やアクセス数があるため、一から自社の採用サイトを立ち上げるよりも、短期間で効果を見込めるのがメリットです。

特に、近年では女性の人材採用に特化した求人サイトも増えてきているため、求職者の適性に合わせたものを探してみるとよいでしょう。

人材紹介サービス

「人材紹介サービス」は、専門の会社に仲介してもらい、条件に合った人材を紹介してもらうという仕組みです。スキルや経験、資格の有無などを細かく指定できるため、特に即戦力を求める中途採用では、広く活用されている手法です。

人材紹介サービスの多くは成功報酬型であるため、採用が成功するまでは費用がかからないのもメリットといえます。女性限定の人材紹介サービスに依頼することもできるため、「ピンポイントで条件に合う女性人材を採用したい」という場合には有効性の高い方法です。

ソーシャルリクルーティング

「ソーシャルリクルーティング」とは、SNSを活用した採用活動のことです。企業の公式アカウントでSNSを運用し、ユーザーとの距離を縮めたり、募集職種や応募条件といった求職者が気になっている有益な情報を発信したりしながら、採用につなげていくのが主な手法となります。

SNSは女性の利用者も多いため、戦略的に運用すれば採用活動にプラスの効果をもたらす可能性も高いです。しかし、効果が出るまでには継続した情報発信が必要であり、女性からの支持が得られるような内容も求められます。

そのため、「SNSに明るい採用担当者がいるか」「継続的に運用できるリソースを確保できるか」が成功を左右するカギとなります。

ダイレクトリクルーティング

「ダイレクトリクルーティング」は、従来の「待ち」の採用手法とは異なり、企業から主体的に動ける「攻め」の採用手法であることから、ピンポイントでマッチ度の高い人材を採用しやすいのが大きなメリットです。企業が自ら人材データベースなどを参照し、条件に合う求職者へ直接的にアプローチするのが特徴だといえます。

ダイレクトリクルーティングであれば、特定のスキルや経験を持った女性人材という細かな条件で求職者を探せます。また、興味を持ってもらえた求職者とは一対一でじっくりとコミュニケーションを図れるため、自社の魅力や働きやすさなどを細かく伝えられるのも強みです。

リファラル採用

「リファラル採用」とは、既存の従業員の友人・知人などから、自社に興味を持つ人材を紹介してもらう採用手法です。通常の採用とは異なり、すでに自社の環境や業務内容を理解している従業員が仲立ちするため、マッチ度の高い人材を紹介してもらいやすいのが特徴です。

また、求職者側も知人である従業員を通じて疑問や不安を解消できるため、入社への心理的なハードルが下がりやすいという側面があります。リファラル採用であれば、例えば自社の女性従業員に仲介者を務めてもらうなどの方法で、女性採用を進めることも可能です。

ただし、リファラル採用は従業員が自社に対して確かな信頼度や満足度を抱いていることが前提となります。そのため、会社側からリファラル採用の導入を進める場合は、社内の環境改善にも目を向けてみることが大切です。

また、会社と求職者の間に入る紹介者には大きな負担がかかるため、紹介にともなうインセンティブを設定するなど、事前に細かな仕組みづくりを行う必要もあります。

転職イベント

多くの企業が集まる転職イベントであれば、参加者もそれなりの数が見込めるため、自社の存在を知ってもらえるよい機会となります。認知度の不足によってなかなか人材が集まらない場合は、転職イベントへの出展も検討してみましょう。

近年では、女性求職者向けの転職イベントも積極的に開催されているため、女性採用を進めるうえで効果が期待しやすいといえます。そして、転職イベントは初めから求職者と対面して、直接やりとりが行えるのも大きなメリットです。

テキストや動画などのコンテンツのみでは伝えきれないような想いや熱意も、対面することでしっかりと相手に伝わるため、採用活動を推し進めるきっかけになるはずです。

女性採用を成功させる3つのポイント

女性人材の採用活動を成功させるためには、女性の心理に寄り添ったアプローチを心がけるのが効果的です。求人を行う段階で、特に意識しておきたいポイントを3つに分けてご紹介します。

1. 採用したい女性のペルソナ設計をする

2. ペルソナに合った訴求をする

3. 女性が応募したくなる求人原稿を作成する

採用したい女性のペルソナ設計をする

採用活動を成功させるためには、自社が採用したい人材について具体的に描いた「採用ペルソナ」を設計するのが基本です。採用ペルソナでは、性別や年齢、スキル、経歴、ライフスタイル、仕事に対する価値観、趣味、コミュニケーションのスタイルといった多様な項目を細かく設定し、実在する人物のようにイメージ化します。

例えば、仕事に対する価値観一つをとっても、「子どもが小学生になったタイミングで、子育てと両立しながら自身のスキルを活かせる場を見つけたい方」「女性管理職として長期的なキャリアを築きたい方」「特定のスキルを発揮しつつ、時短勤務やリモートワークなどの柔軟な働き方を求めている方」など、さまざまな可能性が考えられます。

女性事務員を採用する際のペルソナ設計の例

・女性

・30~40歳

・子育て世帯

・都内在住(職場まで公共交通機関で30分圏内)

・3年以上の経理の経験(簿記2級以上)

・希望年収○○万円

・子どもの送り迎えのため、残業がないという条件を重視している

このように、できるだけ具体的にペルソナを設定すれば、採用チーム内でも情報共有がしやすく、一貫性のある採用フローを構築できます。

ペルソナに合った訴求をする

ペルソナを設計したら、相手に合わせてどのようなメッセージが共感を得やすいのかを検討していきます。例えば、前述したペルソナ設計の例では、「残業なし」「簿記の資格を活かせる」「30~40代の子育て世代が活躍中」といったメッセージが効果的であると考えられるでしょう。

さらに、そこから自社の独自性をアピールするために、「お子さんの急病時などは安心してお休みが取れます」「○年○日の家族イベント休暇が取得可能」のような制度を設け、訴求ポイントとするのも有効です。

女性が応募したくなる求人原稿を作成する

求人情報の作成も、女性の視点に立って行うことが重要です。具体的には、次のようなポイントを意識するとよいでしょう。

女性採用に適した求人情報を作成するポイント

・女性が活躍している様子を紹介する

・社内の男女比や女性管理職の割合を記載する

・写真やデザインなどの見せ方にもこだわる

・勤務地へのアクセス、治安などを記載する

・勤務条件を具体的に記載する

・オフィスの写真は清潔感のあるものをピックアップする

・社内イベントや交流会の様子を紹介する

単に待遇や収入面に関する条件だけでなく、働きやすさや清潔感、安心感などが伝わる内容を心がけることが重要です。求人情報を整えたら、実際に社内の女性従業員にもチェックしてもらい、必要に応じて改善を重ねましょう。

女性採用における注意点

女性採用の取り組みを実行するうえでは、いくつか事前におさえておきたいポイントがあります。女性採用の失敗を避けるために、理解しておくべき注意点を3つに分けて見ていきましょう。

1. 全社的な取り組みが重要になる

2. 従業員へのヒアリングを定期的に行う

3. 中長期的な取り組みを継続する

全社的な取り組みが重要になる

企業として本格的に女性採用を進めるには、単に採用プロセスを入れ替えるだけでなく、人事評価や労務環境のあり方なども見直さなければなりません。

既存のルールや環境を大きく変えることは自社で働く多くの人に影響を与えるものであるため、粘り強く理解を得ていく必要があるでしょう。

また、一部の部署や部門だけ対応を変えると不公平感が生じてしまうため、全社的な取り組みとして推進していく必要があります。経営層や管理職層、現場の人材といったあらゆる階層のメンバーから理解を得ることが大切です。

そのためには、女性人材を積極的に受け入れることで、自社にどのようなメリットがもたらされるのかを丁寧に伝えていく必要があります。正しい理解を得ない状態で、無理に制度変更などを行おうとすれば、無用な摩擦を生んでしまうリスクがあるので注意しましょう。

大きな影響を避けるためには、まず一部の部署や店舗で実施し、取り組みの効果を確かめてみるのも一つの方法です。目に見える効果が得られれば、社内全体にも正しい認識が広がり、取り組みをスムーズに進めやすくなるでしょう。

従業員へのヒアリングを定期的に行う

女性採用を継続的に行っていくには、従業員へのヒアリングを定期的に行うことも重要です。定期的にヒアリングを実施することで、採用した人材のメンタルヘルスの不調にいち早く気づくことができ、早期離職の防止などにつなげられます。

日ごろから緊密にコミュニケーションがとれる体制を構築しておくことで、個別面談を行うときも働く側の立場に寄り添ったアドバイスやフィードバックを行えるようになります。従業員のモチベーションの低下を防ぐことにもつながり、前向きな気持ちで業務に取り組んでもらえるはずです。

また実際に採用した女性人材が、所属部署においてどのように働いているのかを把握し、本人だけでなく部署の他のメンバーの意見も聞いてみましょう。

ヒアリングによって得られた結果は、悪いものであれば改善のヒントとして、よいものであれば社外へのアピールポイントとして活用可能です。単に女性人材の増加のみを目的にするのではなく、組織全体にどのような変化が見られるのかを把握し、時間を追って効果測定を行うことが大切だといえます。

中長期的な取り組みを継続する

女性採用は短期的な取り組みではなく、中長期的な取り組みとして継続していきましょう。もともと女性人材の受け入れを積極的に行ってこなかった企業の場合、急激に制度や仕組みを変えようとすると、大きな摩擦を生んでしまう恐れがあるので注意が必要です。

特に業歴が長い企業や、男性の従業員数が多い企業では、人事評価のあり方などを変えるのに抵抗を覚えるメンバーも少なくないと考えられます。女性人材の採用といっても、目的を突き詰めれば、あくまでも自社の成長や組織力の強化が目的です。

むやみに焦って短期的に仕組みを変えた結果、既存のメンバーのモチベーションが損なわれたり、組織力が低下したりすれば本末転倒といえるでしょう。自社の実情を十分に踏まえたうえで、取り組みやすい施策から実施し、中長期的な視点で継続することが大切です。

女性採用・女性活躍の事例を紹介

女性採用や女性活躍の取り組みを推進していくには、すでに導入に成功している企業の事例を学ぶことも役立つはずです。ここでは、厚生労働省が公表している「女性活躍・両立支援に積極的に取り組む企業の事例集」から3社の事例を紹介します。

事例①:建設業

建設業のE社の事例では、社内制度が活用しやすい職場づくりが紹介されています。介護特別休暇制度、介護休職制度、介護短時間勤務制度といった介護に関する基本的な制度を整えており、法律で定められている基準よりも柔軟な取得が可能となっているのが特徴です。

制度を整備することによって、仕事と介護の両立が行えるケースが増えており、「いざというときに相談できる環境」が整えられています。また、社内制度の説明会を定期的に開催しており、従業員からの問い合わせや要望に適切な対応が行えるようにしています。

事例②:情報通信業

情報通信業のG社の事例では、従業員参画型の取り組みによって、仕事と育児が両立できる環境を実現しています。2011年に社内組織として「環境改善委員会」を立ち上げ、仕事と育児の両立、仕事と介護の両立、各種休暇の取得推進、時間外労働の削減、各種ハラスメント対策などを推進しているのが特徴です。

全従業員に対してフォローアップを行うことによって、人材の流動性が高いIT業界において定着率を高めるための取り組みが行われています。実際に直近数年間の離職率は平均して5%程度となっており、業界平均と比べても低い水準となっています。

事例③:小売・卸売業

小売・卸売業のK社の事例では、店舗での実例を踏まえながら、キャリアを諦めない働き方の実現につなげる取り組みが行われています。具体的には、育児休業を子どもが3歳になるまで延長したり、短時間勤務を小学6年生まで延長したりする取り組みが実施されているのが特徴です。

育児休業から復職した従業員向けのセミナーを開催したり、育児休業制度の周知を図るために上司向けの説明会を開催したりしています。さまざまな手厚い支援を行った結果、女性従業員の育児休業取得率は100%となり、男性従業員の取得率も高まっています。

女性採用に関するよくある質問

女性採用を進めるにあたって、気になる点は事前に解消しておくことが大切です。女性採用に関して、よくある質問について見ていきましょう。

Q1:女性を採用する際に活用できる助成金はありますか?

女性の新規採用を検討している場合、公益財団法人・東京しごと財団が実施している「女性の活躍推進助成金(ジョカツ!)」が活用できます。この助成金は女性の新規採用や職域拡大を目的とした設備などを導入するための環境整備が助成対象となっており、以下の企業等が申請可能です。

女性の新規採用計画について

・令和8年3月31日までの採用計画がある企業等

・令和8年3月31日を超える長期の採用計画(将来的な女性の採用計画について数値目標を伴う計画※)がある企業等

※申請日時点で女性の新規採用計画を含む「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」を都道府県労働局に提出済みであること

(引用:公益財団法人・東京しごと財団「令和6年度 女性の活躍推進助成金(ジョカツ!)」)

原則として、「現状において申請工事予定である女性専用設備がない」場合に限り、助成対象となる点に注意しましょう。女性の新規採用計画がないケースや、既存の女性従業員のための職場環境整備は助成の対象外となります。

助成の対象となる品目は多岐にわたりますが、主なものとして次の品目が挙げられます。

| 区分 | 助成対象となる品目例 |

|---|---|

| 共通 | ◆エアコン

◆換気扇 ◆照明器具 ◆ブラインド ◆ロールスクリーン ◆パーテーション(設置型・施工型) ※可動式・移動式は不可 ◆防火設備(警報機) ※建築基準法により設置が必要な場合 ◆助成対象となる設備・物品等に係る工事費・設置費 |

| トイレ | ◆便器・便座(同時に設置の場合:紙巻器・擬音装置)

※可動式・移動式は不可 |

| 洗面所 | ◆洗面化粧台または◆鏡(設置型)と手洗い器(同時に設置の場合:ハンドドライヤー・タオルハンガー)

※可動式・移動式は不可 |

| 更衣室 | ◆ロッカー(スチール製)※木製などは不可

◆鏡(設置型)※可動式・移動式は不可 |

| 休憩室 | ◆流し台(シンク(水道)のみ、コンロなし)

※隣接する部屋にある場合は不可 ◆テーブル、椅子 ※折り畳み式などは不可 ◆ソファ |

| シャワー室(脱衣室を含む) | ◆シャワーユニット(浴槽なし)

◆給湯器 |

| 洗濯機の設置 | ◆洗濯機

◆洗濯機パン |

| 仮眠室 | ◆ベッド |

| ベビールーム | ◆オムツ台

◆ベビーベッド |

| 工事現場に設置する仮設トイレ | ◆仮設トイレの賃借料、運搬費、設置費 |

(参照:公益財団法人・東京しごと財団「女性の活躍推進助成金【主な助成対象 ・助成対象外】経費について」)

希望者は事前相談が可能であるため、どの品目が該当するのかをあらかじめ確認しておきましょう。なお、助成額の上限は一事業者あたり500万円までとなっており、助成率は3分の2です。

申請の受け付けは、令和6(2024)年の場合は5月8日から12月24日までとなっているので早めに相談してみましょう。

Q2:女性を採用するリスクはありますか?

女性を採用する際、事前に何の対策も行わなければ、結婚・出産といったライフイベントによって職場から離れてしまうリスクが生じるでしょう。ただし、結婚や出産後でも、産休や育休の制度を整備したり、時短勤務を導入したりすることで女性が活躍できる環境を整えれば問題ないといえます。

必要なときに仕事を休める環境を整えることは、対象となる従業員だけでなく、他の従業員にとっても働きやすい職場環境を生み出すことにつながるはずです。多様な働き方ができる職場づくりを進めることで、キャリアの継続や生産性の向上につなげてみましょう。

まとめ

女性採用を積極的に進めることで、人手不足の解消だけでなく、自社の商品やサービスに新たな視点を取り入れたり、自社のイメージアップに寄与したりするでしょう。また、多様な働き方を推進していくことは、既存の従業員にとっても働きやすい職場環境を提供していくことにつながります。

企業の持続的な発展のためには、女性の活躍は欠かせないものだといえます。他企業の取り組みを参考にしたり、助成金を上手に活用したりして女性採用に取り組んでみましょう。

(制作協力/株式会社STSデジタル、編集/d’s JOURNAL編集部)

【中途採用成功ノウハウ】選考スピード化と意向上げ

資料をダウンロード