応募の数よりも“自社の理念やこだわり”のファンを増やす「ファンベース採用」の考え方と実践術

-

現代の転職希望者は、「この会社は自分がはたらくに当たって価値があるか」を意識している

-

ファンベース採用とは、企業の理念や価値観に共感し、長期的な関係性を築ける“ファン”を仲間として迎える採用手法

-

転職希望者の心を動かすためには、現場の社員や面接官、役員、経営者の「言行一致」が信頼構築の鍵

コロナ禍後の雇用環境の回復、賃上げ傾向、氷河期世代の再活性化、国際的な経済ショックなどにより、近年の転職市場は大きな転換期を迎えています。

また、転職希望者の経歴や年齢に、これまでとは違う傾向が見られたり、スマートフォンによる情報収集、SNSなどCtoC(Consumer to Consumer)での情報交換が主流になってコミュニケーションの在り方にも変化があったりと、これまでの施策を踏襲するだけでは人材の採用が難しくなってきました。

今回は、企業における採用活動の在り方を改めて見直す機会を持っていただこうと、パーソルキャリアの石井氏より、転職市場の変化についてお伝えした後に、「ファンベース採用」という新しい採用手法について、株式会社ファンベースカンパニーの坂本宗隆氏に講義をいただきました。

転職市場の変化―「わたしにとってどうか」が意思決定の軸に

―コロナ、氷河期世代のアクティブ化、世界情勢などが転職市場にも変化をもたらしている

ここ数年、転職市場の動きに大きな変化が見られます。SNSで個人が発信するスタイルが定着し、CtoC(Consumer to Consumer)のコミュニケーションがますます力を持ち始めました。また、少子高齢化に伴い、「氷河期世代のアクティブ化」という流れもあり、転職者の平均年齢が上がっていることや、異業種・他業界への転職も増えてきています。

こうした変化の中で、特に顕著なものとして「転職希望者の情報収集行動の変化」があります。かつては企業説明会や求人票など、限られた公式情報に依存していた転職希望者が、今ではSNSや口コミ、レビューサイトなどの情報源を積極的に活用するようになっています。このような変化により、従来の採用広報だけでは転職希望者の心をつかみにくくなってきました。

現代の転職希望者が意識しているのは、「この会社は自分がはたらくに当たって価値があるか」「会社の方針や理念が、自分のライフスタイルや価値観に合っているか」という観点です。

化粧品マーケティングなどにも見られるように、権威ある専門家の意見よりも、身近な人からの「これ、あなたに似合うと思うよ」というひと言の方が、人の意思決定に影響する傾向が強くなってきています。情報があふれる時代だからこそ、周囲の意見が大きな影響力を持ってきていると言えるでしょう。

採用活動においても、同様の傾向が見られます。かつては「サービス・商品の知名度が高い」「老舗企業である」というだけで安心感を与えることができ、良い人材を採用できていたかもしれません。しかし、今の採用活動においてはそれだけでは不十分で、転職希望者が「そこではたらく姿」を具体的にイメージできなければならないのです。

そもそも、自社がお客さまに選ばれる理由があいまいなままでは、転職希望者に会社の魅力を伝えることはできません。特に最近の若い世代は、親や友人、先輩に相談してから転職を決断する傾向があり、万が一、身近な人から「この会社はお勧めしない」とか、「あなたが働いている姿が想像できない」などと言われれば、その時点で応募を躊躇する可能性があります。

「ファンベース採用」という新しい考え方で仲間を増やす

―「採用」という考え方を抜本的に見直す必要がある

これまでの採用では、「人材獲得」「戦力獲得」という言葉を使うことがありましたが、どこか上から目線で、社員を「駒」のように考えているような印象を与えてしまいます。

現代の採用活動で必要なのは、「仲間づくり」という目線。「共感」を軸にしたコミュニケーションがポイントです。これこそが、「ファンベース採用」という考え方です。

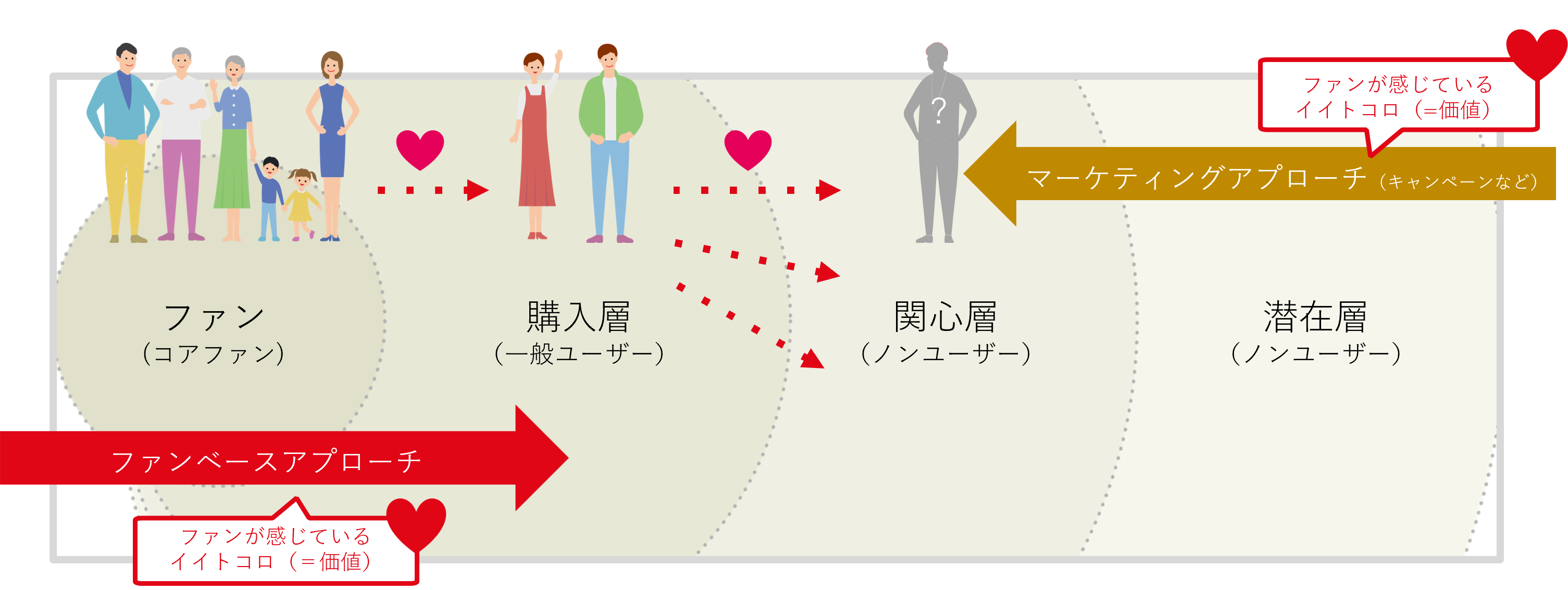

ファンベース採用とは、企業の理念や価値観に共感し、長期的な関係性を築ける“ファン”を仲間として迎える採用手法です。条件ではなく共感を軸にすることで、ミスマッチを防ぎ、定着率やエンゲージメントの向上につながります。

「ファンベース」という言葉は、もともと社外に向けたマーケティング領域で使われてきました。「ファンを大切にし、ファンを基盤として、中長期的に売上や事業価値を高める」という考え方です。

2018年に出版された『ファンベース』*という書籍は、『日経クロストレンド』の、「最新マーケティングの教科書2024」で紹介されました。2025年の予測を示す書籍、『2025年、日本はこうなる』でも、ファンベース経営が特集されています。

*『ファンベース』(佐藤尚之著/ちくま書房/2018年)

企業の価値観に共鳴する人材こそが、入社後に活躍し、組織に良い影響を与える“仲間”となります。社外に向けたファンベースの取り組みを継続的に成果につなげるためには、社内の経営や人事をしっかり整えることも重要です。

―ファンが大事である3つの理由

では、なぜ今「ファン」に着目すべきなのか。その基本的な考え方を解説します。

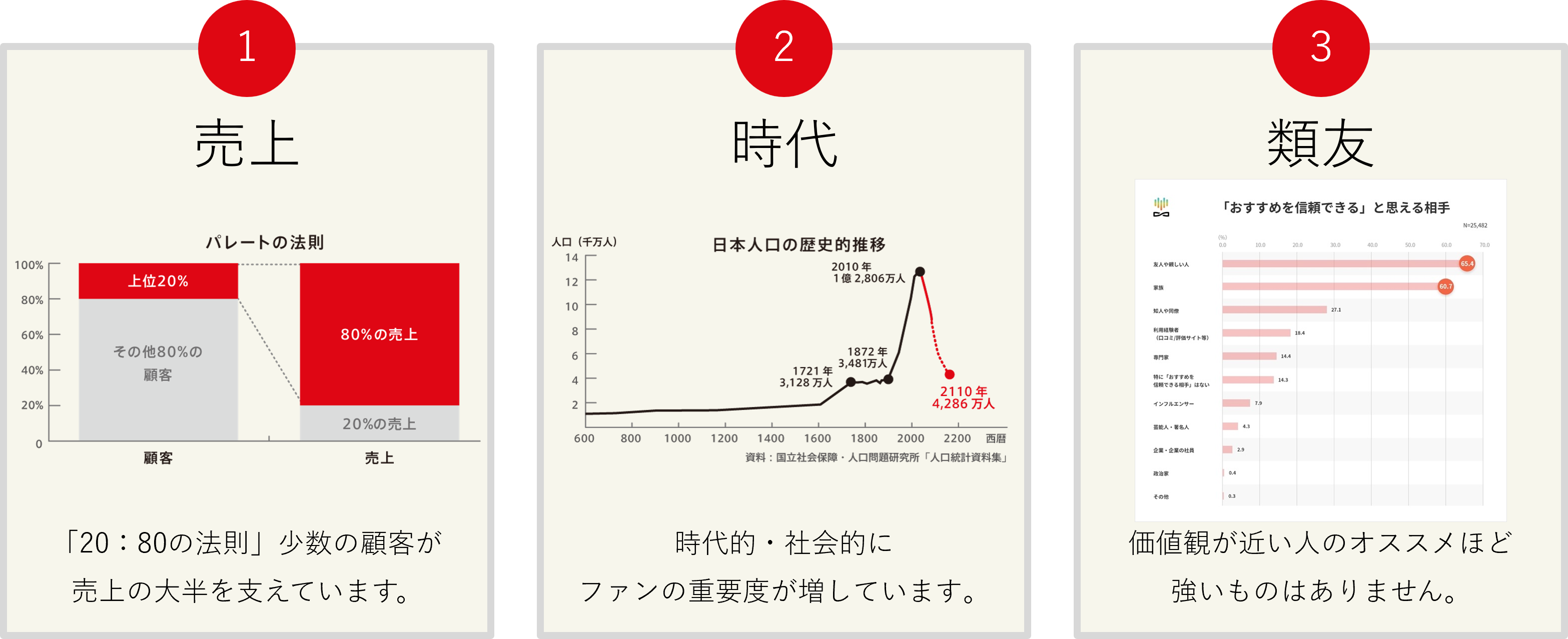

1.ファンが売上を作るから

「20:80の法則(パレートの法則)」に当てはめると、「売上の80%は、上位20%のファンが生み出している」ということになります。少数の顧客が売上の大半を支えており、その顧客こそが企業の熱心なファンなのです。この法則は採用にも当てはまり、熱量の高いファンが大きな影響を与えると言えます。

2.時代と共にファンの重要度が増しているから

ファンが大事である理由には、時代の流れもあります。上記『ファンベース』の出版物が世に出た2018年時点でも、少子高齢化の流れは明らかでしたが、近年、そのスピードは加速しています。人口が減る中、新規顧客や人材の採用することがますます難しくなっている一方で、情報はあふれ、発信しても相手に届く可能性が低下しているのです。

3.「類友」は価値観が近く、影響力が強いから

パーソルキャリアが発表する「doda転職求人倍率」*のデータを見てみると、求人数は高い水準で推移しています。求人情報があふれる中、自分に合う仕事を選び抜いて決断しなければならず、転職希望者が企業選びに悩むであろうことは想像に難くありません。

*転職求人倍率レポート

そのような状況においては、価値観が近い人からの意見を頼りたくなるのも無理はありません。企業から一方的に発信される広告やCMの情報よりも、友人・知人の「この会社がいいんじゃない?あなたに合っていると思う」などというひと言の方が、転職者の心に強く響くのです。

―信頼できる相手は家族や友人など、身近な人々

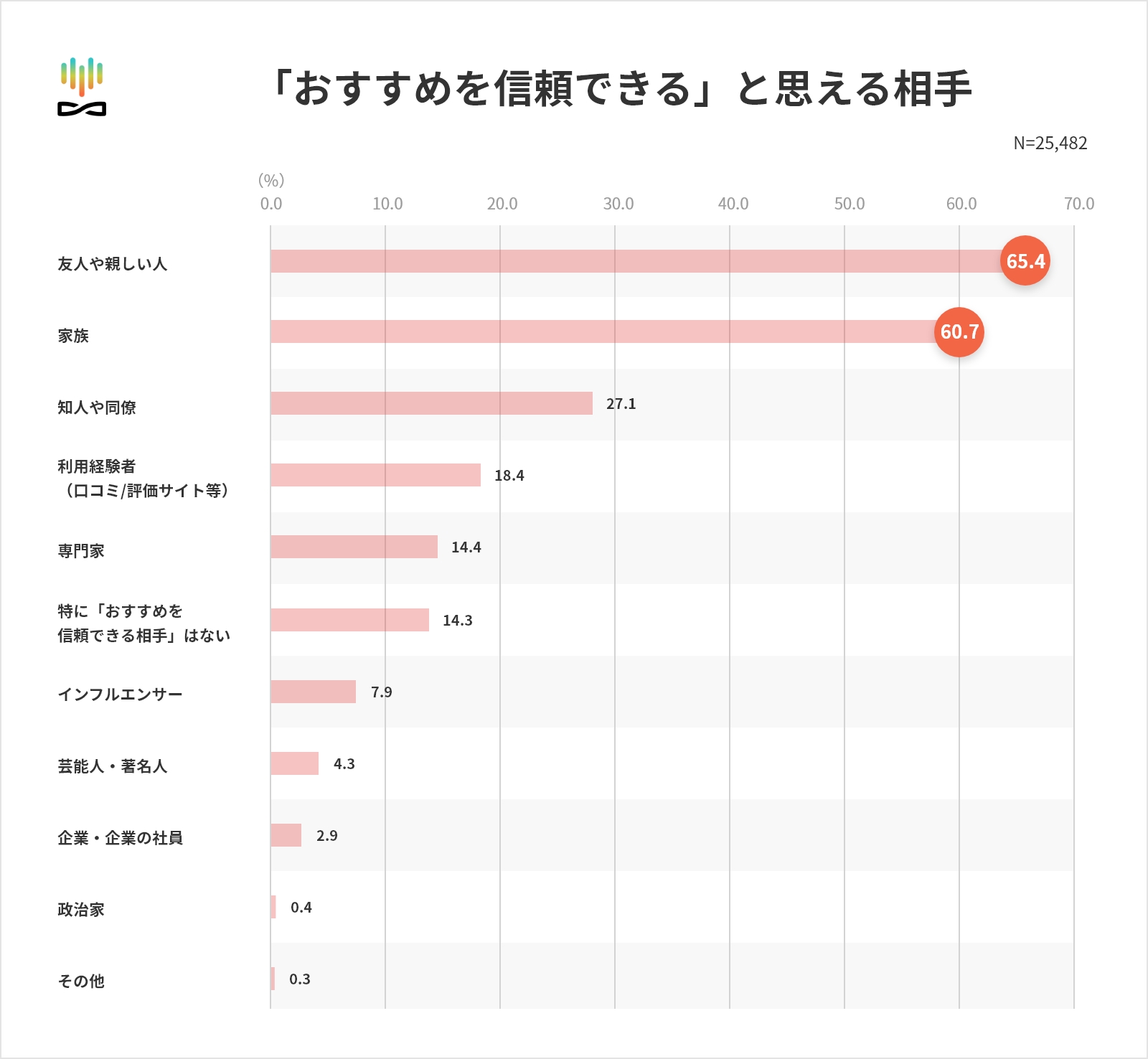

ファンベースカンパニー社の『推奨行動』に関する調査では、「おすすめを信頼できる相手」として挙がったのは、友人や家族、知人、同僚という人たちでした。

家族の中でも、特に母親の意見は影響力が強い傾向があり、肯定的な推奨だけでなく、「やめておいた方がいい」という否定的な意見も、転職希望者の意思決定に大きく影響します。

最近は「インフルエンサーマーケティング」を活用する企業も増え、「インフルエンサーに宣伝してもらえばよいのでは」という考え方もありますが、実際にはインフルエンサーへの信頼はそれほど高くなく、波及力にも限りがあると言えます。

ファンベース採用の効果と、陥りがちな罠

―一般的な「ファン」と、ファンベースで定義する「ファン」の違い

一般的な「ファン」の定義は、「より多くの商品を、継続的に購入・契約してくれる人」という印象がありますが、「ファンベース」の考え方では「企業やブランド、商品が大切にしている価値を支持してくれる人」をファンと呼んでいます。

価格が安いとか、便利な立地であるなどというような理由でモノ・サービスを購入している人ではなく、モノ・サービス提供の背景にある価値観や開発担当者の想いを理解していたり、企業理念に共感・賛同していたりする人を「ファン」と呼びます。

このような一般的に定義される「ファン」と、ファンベースで定義する「ファン」の違いを正しく理解し、アプローチを進めていくことが重要です。

―ファンベース採用を推し進めるメリット

コアなファンにアプローチできたら、彼らと一緒にものづくりをしたり、商品のプロモーションをしたりするなどし、ファンの想いを施策に活かしていくとよいでしょう。ファンの方たちは企業のそのようなアクションを歓迎し、愛情と熱量をもって、伝える相手を選んで企業の良さを語ってくれるはずです。

また、このようなファンが社員として入社すると、企業が目指す方向を理解した状態で入社するため、オンボーディングがスムーズになったり、組織への定着率が高まったりするというメリットが生まれます。また、商品やサービスを愛する言動は、他の社員にも好影響を与えますし、周囲の人に「良い会社」として応募を促してくれることもあるでしょう。

たとえ採用に至らなくても、後にクライアントやパートナーとして再び関わる可能性もありますし、長年にわたってファンでいてくれることは、事業にも好影響を与えるものです。

―ファンベース採用で陥りがちな罠と注意点

ファンベース採用は、「共感できる仲間探し」が基本的な考え方のため、転職希望者の経験や実力を見定めたり、値踏みしたりするような言動は、ファン度を下げてしまうことにもなりかねません。

従来の向き合い方を見直して、「この人は何をやりたいのか」と寄り添いながら、転職希望者のキャリアを一緒に考える姿勢でいるとよいでしょう。そうすることで、「この面接官は私の人生や相性を真剣に考えてくれている」という印象を与え、ファンになってくれる可能性が高まります。

また、当然のことながら、複数の選考を受ける中でいかに自社を選んでもらうかという点も重要なポイントです。

転職希望者の揺れ動く感情においては、冷静な判断よりも、友人や家族の意見に影響されやすいということを覚えておきましょう。また、面接官がいかにきれいな言葉で飾って語っても、現実と乖離している場合には、面接官の言動からその情報は伝わってしまうものです。

逆に、面接官自身が会社のファンである場合には、その愛情と情熱が言葉以上に伝わります。面接官を選ぶ際には、モチベーションが高く、ファン度が高い社員を選ぶようにしてみてください。

―社内の「言行一致」は前提条件

転職希望者の心を動かすためには、現場の社員や面接官、役員、経営者の「言行一致」が信頼構築の鍵となります。社員が「うちの会社、すごくいいよ」と自信をもって言えるように、日ごろのコミュニケーションや行動を見直してみることをお勧めします。ファンベース採用では、社外に向けた情報発信以上に、社内向けのコミュニケーションが重要であると言えるでしょう。

とは言え、どんな会社にも大変なことや苦労は多々あります。「ファンの方が入社して、現実を知るのはデメリットでは?」と考える方もいるでしょう。

しかし、ファンの方が一番喜ぶのは、「実は、現場にはこんな苦労もある」「こういうことをやりたかったけど、諸事情があり断念せざるを得なかった」などという、一見ネガティブとも思える状況の発信です。苦労を抱えながらも、どんなことを大切にしながら判断・決断しているかということが、ファンにとっては重要なのです。

もちろん、裏側が本当にひどい状況なのであれば正すべきですが、「現場を見ると幻滅されるかも…」などと恐れて情報を封印しているのであれば、苦労していることについて、ぜひ開示してみてください。

ファンベース採用の具体的なアクション

―まずは深い傾聴と共感を大切に

ファンベース採用を始めるにあたり、ファンのリアルな姿を捉えるためにも、会社やサービスのどんなところを愛してくれているのかをしっかり傾聴し、新規顧客とファンを差別化し、喜んでもらうことで共感を強めてください。

また、社内に目を向けてみると、既存社員の中にもファンがいるはずです。ファン社員にも、会社のどんなところが好きなのか傾聴してみてください。

例えば、複数の人が「風通しがよく、フラットな社風が好き」と答えた場合、そこからさらに深掘りする必要があります。部門Aの方は「フラットな社風で、闊達な議論が受け入れられる」と思っているかもしれませんし、部門Bの方は「フラットな社風なので、自分のやりたいことに打ち込める」ということを思っている人もいます。

仲間と議論したい人が多い部門と、1人でやりたいことに打ち込む人が多い部門とでは、人物像がまったく異なります。

このように、「風通しがよくフラットな社風」という言葉がどういう状況を意味するのか、一人ひとりに対して話を深く聞き(傾聴)、本質を引き出すことが肝要です。

深掘りした結果を部署ごとに分析し、各部署・職種の求人情報や求める人材像の説明に反映するとよいでしょう。また、入社後のミスマッチを防ぐことにも寄与するはずです。

―愛着・信頼を強めていく

ファンの共感を促進すべく、商品やサービスの「ストーリー」を発信してみてください。また、愛着を強めたファン同士が集える場を設け、活気づけるという施策も喜ばれます。

愛着を持ってくれたファンの気持ちを裏切らないよう、「これは誠実なやり方かどうか」と、常に自問自答してみることも大切です。特に社員は「最強のファン」になり得る人たちですから、社員の信頼を得るためにはどうすればよいか、社内向けのコミュニケーションや施策も見直してみるとよいでしょう。

―退職後もファンでいてもらう仕組みづくりも

ファンベース採用は入社時点だけでなく、退職時やその後の関係にも及びます。退職後も「自分はこういう理由で辞めたが、あなたには合うかもしれない」と勧めてもらえるような状態が理想です。

まとめ

セミナーに参加いただいた後の交流会では、各人事担当者の間で闊達に意見交換する様子が見受けられ、次のような感想が寄せられました。

「エージェントに頼りっぱなしの採用を行っていますが、エージェントをファンにすることも大事だと思いました」

「ファンベース採用を実践していく上で、会社の経営者や上層部がまずは身内(自社の社員)を大切にしているか、ここがかなり重要だなと思いました」

「採用、面接もそうであるが、ファンを社内で増やす活動の方が大事なのではないかと思う」

人口減少と情報過多の時代、採用市場では「ファンベース」の発想が企業の持続的成長の鍵になります。企業理念に共感する人材を採用し、入社から退職後まで一貫してファンであり続けてもらえる関係性を築くことで、長期的に採用力を高めていきたいものです。

[取材・編集/d’s JOURNAL編集部、制作協力/シナト・ビジュアルクリエーション]

採用面接のフローや面接準備、面接手法が1冊でわかる!「中途採用面接ガイド」

資料をダウンロード