面接で聞いてはいけない質問・会話のNG行為とは?リスク回避のための具体的な対策

採用活動を進める際、面接官は応募者の適性や能力に基づき、公正な採用選考を行う必要があります。しかし、応募者がどのような人材か気になるあまり、面接で聞いてはいけない質問をしてしまうかもしれません。

そこで本記事では、面接官が面接時に気をつけるべき点や、面接で聞いてはいけない質問を徹底解説します。後半では、聞いてはいけない質問を避けるための対策も解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

面接官の心得とは

実際に尋ねたらNGとなる質問をご紹介する前に、まずは採用選考に臨む面接官の「心得」を知っておきましょう。

公正に判断する

面接官が採用選考を行う際に大事なことは、応募者を公正な目で見て判断するということです。

選考時は、「この人とは相性が良さそうだ!」と面接官の主観が入ることがあります。

面接官も人間である以上、仕方のないことかもしれません。しかしだからこそ、企業で定めた採用基準や雇用条件というものさしが必要になってくるのです。

また、採用基準とは関係のない質問ばかりなのも好ましくありません。

理由として、面接官の勝手な思い込みや印象が入り込んでしまい、公正な判断にブレが生じやすくなるからです。そうなると、人材のミスマッチが起きやすくなります。

したがって、面接時の質問には細心の注意を払わなければならないのです。

応募者の適性や能力を基に合否を判断する

採用選考を進めるにあたり、企業は応募者の適性や能力を見定めて合否を判断しましょう。

応募者の適性や能力を軽視して、それ以外の部分で合否を決めるようなことがあっては、企業の利益となりません。

そのため、面接時に行う質問は、応募者の仕事への姿勢や過去の実績などを把握できる内容が最適です。具体的には、「〇年後、どのような自分になっていたいですか?」「これまでの経験で、一番誇りに感じている仕事はなんですか?」といった質問が望ましいでしょう。

厚生労働省のガイドラインが定める2つのNG

厚生労働省では、公正な採用選考を進めるためのガイドラインを公表しています。

その中で、面接時に応募者に質問してはいけない内容についても、細かく具体例を挙げて注意を促しています。

面接時に尋ねた質問が、応募者によって不適切だと判断された場合、職業安定法による行政指導や、改善命令の対象となるため注意が必要です。

ここからは、ガイドラインの内容を詳細に解説します。自社の状況と照らし合わせてご確認ください。

(参照:厚生労働省『採用選考時の基本的な考え方・公正な採用選考の基本』)

本人に責任のない事項

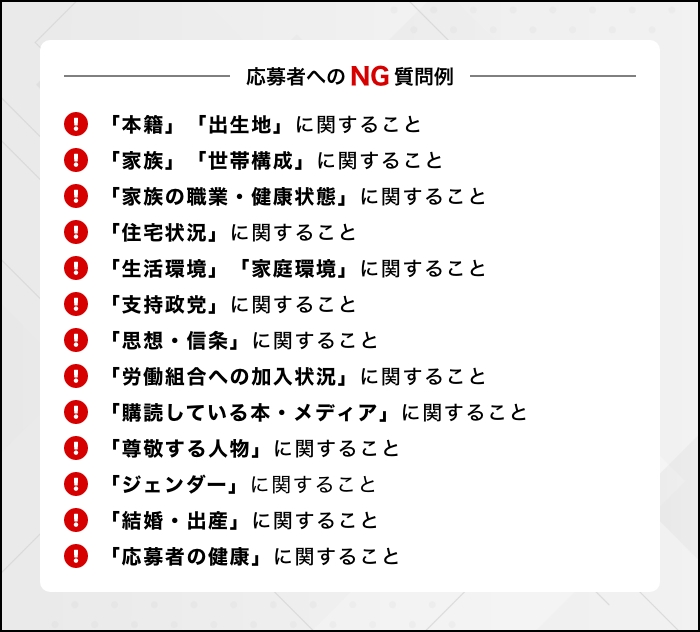

面接時に禁止されている質問は、大きく分けて2つです。

一つ目は、応募者本人に責任がない事項が含まれた質問です。

例として以下の項目は、面接時に聞くことはもちろん、履歴書への記載も求めてはなりません。

<本人に責任のない事項>

・本籍や出生地に関すること

・家族や世帯構成に関すること

・家族の職業や健康状態、資産に関すること

・住宅状況に関すること

・生活環境に関すること

・家庭環境に関すること

このように、本人の本籍や出生地に関することなどは、応募者の適性や能力には一切関係がなく、本人に責任がない事柄と言えます。

このような情報は、収集してはならないことが職業安定法第5条の5で定められています。法令違反とならないよう、選考に必要のない情報は収集しないように気をつけましょう。

また、「本人に責任のない事項」としては、性別に関することも挙げられます。募集・採用や入社後の人事において、性別を理由に判断することは男女雇用機会均等法で禁じられていますので、抵触しないようご注意ください。

(参照: e-GOV法令検索『職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)』)

(参照:厚生労働省 都道府県労働局『企業において募集・採用に携わるすべての方へ 男女均等な採用選考ルール』)

本来自由であるべきこと(思想や信条)に関する事項

面接の場で禁止されている質問事項の二つ目は、本来は自由であるべき事項に関する質問です。本来自由であるべき事項には、以下のような思想や信条といった、応募者が自由に決められる項目が該当します。

<本来は自由であるべきこと(思想や信条)に関する事項>

・思想や信条に関すること

・宗教に関すること

・支持政党に関すること

・労働組合への加入状況や、活動歴に関すること

・購読している本やメディアに関すること

・尊敬する人物に関すること

上記の項目は応募者本人の自由であるため、面接時に質問すると基本的人権の侵害にあたります。

特に、購読している本や尊敬する人物に関する質問は、質問項目に組み込みがちな内容であるため、注意が必要です。

面接で聞いてはいけない質問事項と質問例

先にご紹介した「本人に責任のない事項」「本来自由であるべきこと(思想や信条)に関する事項」で合否を判断してしまうと、公正な条件での判断とならず、日本国憲法第22条で保障されている職業選択の自由を侵害することとなります。

また、男女雇用機会均等法に抵触する質問も避けなければなりません。

さらに、業務に必要のない質問をすることは、プライバシーの侵害に該当します。

ここからは、具体例を挙げて説明します。

本籍や出生地に関する質問

本籍や出生地など、住環境に関する質問は本人に責任のない事項かつ、応募者のプライバシーに関わるものであるため、面接時に聞いてはいけない質問に該当します。本籍や出生地に関する質問例には、以下のようなものが挙げられます。

<本籍や出生地に関する具体的な質問例>

・「本籍はどこですか?」

・「ご両親は共働きでしたか?」

・「ご両親はどちらの出身ですか?」

・「転校した経験はありますか?」

・「生まれてから今まで、同じ住所ですか?」

・「ご自宅は賃貸ですか?それとも持ち家ですか?」

・「住んでいる地域の魅力はなんですか?」

こういった質問は面接官に他意がなかったとしても、選考の場で聞くことは業務に関係のない個人情報の収集に該当します。また、本籍が海外の方や被差別集落出身の方に対しては、差別などの人権リスクとなりうるので、細心の注意を払いましょう。

家族や家庭環境に関する質問

家族や家庭環境に関する以下の質問も、応募者本人の適性や能力に一切関係ないため、質問できません。

<家族や家庭環境に関する具体的な質問例>

・「ご両親はご健在ですか?」

・「ご両親は病気を患っていますか?」

・「あなたのお父さんはどこに勤めていますか?また、役職はなんですか?」

・「ご両親は離婚されているようですが、どなたに育ててもらいましたか?」

・「ご家族は仲がよいですか?」

・「ご家族の中で、同じ大学を卒業した方はいらっしゃいますか?」

・「配偶者の職業はなんですか?」

・「ご家族の収入はどれくらいですか?」

・「あなたのご実家の家業はなんですか?」

・「長男として家業を継ぐ可能性はありますか?」

これらの質問は、面接の序盤にアイスブレイクとして聞いてしまいがちですが、基本的人権の侵害に抵触しかねないため要注意です。また応募書類の一つとして、本籍が記載された住民票の写しや、戸籍謄本の提出を求めることも、職業安定法によって禁止されています。

住宅状況に関する質問

自宅の間取りや部屋数、近隣の施設など、住宅状況にまつわる質問も面接時に行ってはなりません。

具体的な質問内容は、以下の通りです。

<住宅状況に関する具体的な質問例>

・「どのような間取りの家に住んでいますか?」

・「家はマンションですか?それとも一軒家ですか?」

・「ご自宅の部屋の数はどれくらいですか?」

・「賃貸住宅ですか?」

・「ご自宅の付近で、目印となるものは何がありますか?」

・「住んでいる地域はどんな環境ですか?」

・「ご自宅は国道〇号線のどちら側ですか?」

・「ご自宅付近の略図を書いてください」

・「ご自宅の周辺には、どのようなお店がありますか?」

・「ご自宅は〇〇駅のどちら側ですか?」

応募者の住宅状況を推測するような質問も、プライバシーの侵害にあたります。

また、「賃貸住宅ですか?」「ご自宅の部屋数はどれくらいですか?」といった質問も、応募者の生活水準を推し量ることとなり、業務に必要な情報とは言えないため、面接時は聞かないようにしましょう。

生活環境に関する質問

生活環境に関する質問も、住宅環境と同じく差し控えるべき質問の一つと言えます。

以下に、具体的な質問例をまとめました。

<生活・家庭環境に関する具体的な質問例>

・「現在、同居している人はいますか?」

・「ご両親の介護は行っていますか?」

・「ご自宅には、いつから住んでいますか?」

・「あなたは長男/長女ですか?」

・「ご家庭の雰囲気を教えてください」

・「一人暮らしですか?」

これらの質問も、応募者の適性や能力に一切関わりのない質問です。

もし、「介護を必要としているご家族がいるなら、残業はできないんじゃないか…」という決め付けにより採用を見送った場合、それは公正な判断とは言えません。

宗教や支持政党に関する質問

宗教や支持政党などの思想や考え方は、個々人がどのような考えを抱いても自由です。

したがって、これらを採用基準の一つに組み入れることは、基本的人権の侵害となります。

具体的な質問例は、以下をご覧ください。

<宗教や支持政党に関する具体的な質問例>

・「信仰している宗教はありますか?」

・「宗教についてどう思いますか?」

・「神や仏を信じていますか?」

・「ご家族はどんな宗教を信仰していますか?」

・「あなたの支持政党はどこですか?」

・「ご家族は何党を支持していますか?」

・「選挙は行きましたか?」

・「この前の選挙では、どの党に投票しましたか?」

・「政治や政党に関心はありますか?」

宗教や支持政党にまつわる上記のような質問は、そもそも面接の場で聞く必要はありません。個人の宗教観や支持政党には、踏み込まないようにしましょう。

人生観や生活信条に関する質問

応募者の人生観や生活信条に関わる質問も、面接時には控えるべきです。

ちなみに日本国憲法第14条では、以下のように定められています。

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

(参照: e-GOV法令検索『日本国憲法(昭和二十一年憲法)』)

憲法も認めるように、応募者がいかような人生観や生活信条をもっていても本来は自由です。そのため、以下のような質問は基本的人権の侵害にあたります。

<人生観や生活信条に関する具体的な質問例>

・「あなたの人生において、最も大切にしていることはなんですか?」

・「仕事とプライベートは、どちらを優先しますか?」

・「どのような生き方が幸せだと思いますか?」

・「あなたの人生観はなんですか?」

・「あなたは何を信条としていますか?」

・「信条としている言葉はありますか?」

・「将来はどんな人になりたいですか?」

これらの質問は、応募者のキャリアプランを把握するために聞きがちな質問でもあるので、面接時は注意が必要です。

思想や尊敬する人に関する質問

応募者の思想や尊敬する人は本人の自由であり、適性や能力に直接関係しないものです。

したがって、面接時に本人の思想や尊敬する人を尋ねたり、採用基準の判断に用いたりすることは避けなければなりません。

具体的な質問例は、以下にまとめています。

<思想や尊敬する人に関する具体的な質問例>

・「尊敬している人は誰ですか?」

・「過去の偉人の中で、影響を受けた人物はいますか?」

・「目標としている人物はいますか?」

・「あなたはなぜ、〇〇を尊敬しているのですか?」

・「今の社会について、あなたはどう考えていますか?」

・「今の世の中をどう思いますか?」

・「あなたはご自身の生き方について、どう考えていますか?」

・「座右の銘はなんですか?」

・「多様性について、どう思いますか?」

このように面接時に聞いてしまいがちな項目も含まれていますが、質問内容としては合否の判断基準とすべきではない、個人の思想に関わるものになっています。面接では、「働くうえで、あなたは何を大切にしていますか?」といった、あくまでも採用基準に関わるような質問にとどめてください。

労働組合や学生運動などの社会運動に関する質問

応募者本人が、労働組合や学生運動などの社会運動に参加していたかどうかも、聞いてはいけない質問に該当します。次のような質問は、面接時は避けるようにしましょう。

<労働組合や学生運動などの社会運動に関する具体的な質問例>

・「労働組合をどう思いますか?」

・「労働組合には加入していますか?また、それはいつからですか?」

・「労働組合での活動内容を教えてください」

・「学生運動に参加した経験はありますか?」

・「学生運動での活動内容を教えてください」

・「デモには参加しますか?」

・「どのようなデモに参加したことがありますか?」

・「学校外での加入団体を教えてください」

これらも、応募者の適性や能力とは一切関係のない質問です。

自由であるべき個人の価値観に直接関係する質問であるため、プライバシーの侵害や思想・良心の自由の侵害にあたります。

購読新聞や雑誌、愛読書などに関する質問

購読新聞や雑誌、愛読書などに関する以下の質問は、アイスブレイクとして聞きがちですが、こちらも応募者の思想・良心の自由を侵すこととなるため、避けましょう。

<購読新聞や雑誌、愛読書などに関する具体的な質問例>

・「現在、読んでいる新聞は何新聞ですか?」

・「ご自宅でとっている新聞はなんですか?」

・「新聞を読む習慣はありますか?」

・「ご両親は、どのような新聞を読んでいますか?」

・「あなたは普段、どのような雑誌を読んでいますか?」

・「あなたの愛読書はなんですか?」

・「最近読んだ本を教えてください」

・「好きな作家はいますか?また、その理由を教えてください」

特に愛読書に関する質問は、応募者の人柄が出ると感じ、質問項目に組み込んでいる面接官もいらっしゃるでしょう。しかし、こちらも応募者の思想を問うことになるため、質問してはいけません。

男女雇用機会均等法に抵触する質問

男女雇用機会均等法の趣旨に違反する以下の質問は、応募者に不快な思いを与えてしまうだけでなく、法律違反となるので厳禁です。

<男女雇用機会均等法に抵触する具体的な質問例>

・「結婚の予定はありますか?」

・「出産の予定はありますか?」

・「将来的に、子どもは欲しいと思いますか?」

・「出産後も働けますか?」

・「何歳くらいまで働く予定ですか?」

・「男性/女性が長く働けるような会社ではないですが、それでも入社したいですか?」

・「社内には女性しかいませんが、それでも問題ありませんか?」

・「身長と体重を教えてください」

これらの返答を踏まえて面接官が合否を決めた場合は、採用選考に性差別を用いていることになります。

また、このような質問は応募者へのハラスメントにも該当してしまいます。

職務に関係がない身体状況に関する質問

身長や体重、既往歴といった応募者の身体状況が、業務を遂行するうえで一切の支障がない場合、面接時に聞くのはタブーです。また、面接の段階で健康診断書を提出させるのも、応募者のプライバシーの侵害にあたることに留意してください。

面接時に聞いてはいけない質問は、以下の通りです。

<職務に関係がない身体状況に関する具体的な質問例>

・「過去に長期間仕事を休んだみたいですが、その理由は病気によるものですか?」

・「最近、病気を患って仕事を休んだことはありますか?」

・「過去に、精神科や心療内科に通院した経験はありますか?」

・「健康診断で異常が出たことはありますか?」

・「持病はありますか?」

・「過去に重大な病気を患ったことはありますか?」

・「視力や聴力に問題はありますか?」

・「身体的な制限はありますか?」

職種や業種によっては、応募者に持病があることで業務に支障が出る可能性も考えられます。その場合、合理的な範囲内であれば、特定の既往歴の質問をしても問題ありません。

ただし、これはあくまでも「合理的な範囲内であれば」です。職務と無関係な身体状況に関する質問をしてはなりませんのでご注意ください。

業務遂行上必要な範囲で聞くことのできる質問

面接時に禁止されている質問は以上の通り、かなりの数にのぼりますが、そうは言っても企業秩序や業務上の必要から、応募者にどうしても聞いておきたいこともあるはずです。

そこでここからは、面接時に聞いてもタブーとされない項目をご紹介します。

経歴

企業の面接には、履歴書に記載している資格や転職歴を詐称している応募者も紛れているかもしれません。もし、資格や転職歴の詐称が採用後に発覚した場合、解雇せざるを得ない事態となる可能性もあります。

自社とマッチする人材であるかどうかを見極めるためにも、応募者の資格や転職歴は、面接時に本人に確認しましょう。

犯罪歴

面接時に過去の犯罪歴を聞くことは、業務上の関連性があるのであれば法的には問題ありません。

たとえば、タクシーやバスなどを運転する職種で求人を募集する場合は、面接官が交通違反の履歴について応募者に質問できます。

しかし、犯罪歴は応募者の能力とは関係ないため、本来であれば質問できないことは頭に入れておきましょう。また、本人のプライバシーに関することなので、もしどこかから犯罪歴を聞いてしまっても、面接時に直接確認することは避けてください。

業務に関わることに犯罪歴が関係している場合のみ、あくまでも例外的に質問が認められます。

このように犯罪歴について質問する際は、あくまでも業務に関わるものに限定して聞くようにしましょう。

テレワークに関する質問

テレワークを導入している企業であれば、応募者の自宅のネット環境について確認する必要があります。そのため、応募者の部屋がテレワークに適しているかどうかを聞いても問題ありません。

しかし、以下のように踏み込んだ質問は、応募者のプライバシーの侵害にあたるため、面接時は注意しましょう。

<プライバシーの侵害にあたる質問>

・「テレワーク専用の部屋は用意できますか?」

・「ご自宅の環境は静かですか?」

・「どのような家に住んでいますか?」

質問できるのは、あくまでテレワークの環境に関することだけなので、その点に留意してください。

面接がスムーズに進まないことで生じるリスク

面接での質問の不手際などによって生じるリスクについても、面接官はあらかじめ把握しておく必要があります。特に気をつけておきたい2つのリスクを以下の項目で解説します。

企業イメージの低下

意図的ではなかったとしても、応募者に対して差別的な発言を行うと企業イメージの悪化につながるため注意が必要です。企業のマイナスな評判が広がり損害を受けるリスクをレピュテーションリスクといい、面接においては避けるべき事項です。

面接の進め方に問題があれば面接終了後に応募者がSNSなどを通じてネガティブな情報を発信する恐れがあります。事実の有無にかかわらず、SNSでは情報が拡散すると企業イメージの低下につながるケースもあるため、不用意な発言には十分に注意しなければなりません。

法律に抵触する恐れがある

面接時の質問はあくまで業務目的を達成する範囲内で収集する必要があり、重大な違反が見られる場合は行政機関から業務改善命令が下されるリスクがあります。行政指導に従わないでいると、職業安定法違反となってしまい6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となることもあるため注意が必要です。

法律違反は企業イメージを低下させるだけでなく、取引先への信用不安につながるケースもあり、場合によっては業務そのものに支障が出る恐れがあります。リスクを負わずに採用活動を進めるためには法律に則った範囲での面接活動が重要です。

聞いてはいけない質問をしてしまったときの対処法

どれほど注意をしていても、多くの応募者と対応しているとうっかり聞いてはいけない質問をしてしまう場合も考えられます。万が一質問してしまった場合は間違いに気づいた段階ですぐに誤りを認め、応募者に謝罪をすることが大切です。

謝罪したうえで誤った質問事項について答える必要がない旨もあわせて伝える必要もあります。誤りを認識しているにもかかわらず、そのまま放置をすると後から大きな問題に発展する恐れがあるため注意が必要です。誠実な対応を行えば無用なリスクを抱える確率を減らせるため、早期での対処が大切であると心がけておきましょう。

面接で聞いてはいけない質問を避けるための対策

ここまでの「面接で聞いてはいけない質問事項と質問例」を読んで、意外とセンシティブであることに驚かれた方も多いのではないでしょうか。これらの質問をうっかり応募者にしてしまった場合、企業への不信感を抱かせることになり、採用要件に適した人材の辞退につながる恐れがあります。

自社とマッチする人材が意図せず離れてしまっては、採用活動は成功しません。

そうならないためにも、以下でご紹介する対策を講じて、面接を迎えましょう。

面接官に向けたガイドラインを作成する

面接時に聞いてはいけない質問を避けるためにも、まずは面接官に向けたガイドラインを作成しましょう。あらかじめガイドラインが作成されていると、聞くべき質問が事前に共有できるほか、面接官ごとに採用基準が変わることもありません。

ただし、面接時のタブーに対して知識が乏しい方がガイドラインを作成すると、不適切な質問が含まれる恐れがあります。したがってガイドラインを作成する際は、採用選考に無関係な質問や基本的人権を侵害する質問が含まれていないか、複数人で確認することが大切です。

面接官への研修や指導を行う

ガイドラインを作成するだけではなく、面接官への研修や指導を行えば、採用選考はより公正なものとなるでしょう。

面接官向けの研修では、主に採用基準や面接時の振る舞い、聞いてはいけない質問が学べるものにするとよいでしょう。

また、社内でこのような内容を含めたコンプライアンス研修を実施すれば、他の従業員にも面接時の注意点を共有することが可能となります。

面接評価シートを導入する

公正な採用選考を行うために、あらかじめ聞くべき質問が記載された面接評価シートを導入するのも一つの方法です。

面接評価シートとは、自社で取り決めた面接時の評価項目や評価基準が記載されたシートのことです。こちらのシートに質問事項を記載しておけば、NGとなる質問を聞いてしまうリスクを防げます。

また、評価項目や評価基準に合わせて応募者の合否が決められるため、面接官によって採用基準のブレが生じることもありません。

したがって、採用後の人材のミスマッチも少なくなるでしょう。

面接を効果的に行うためのポイント

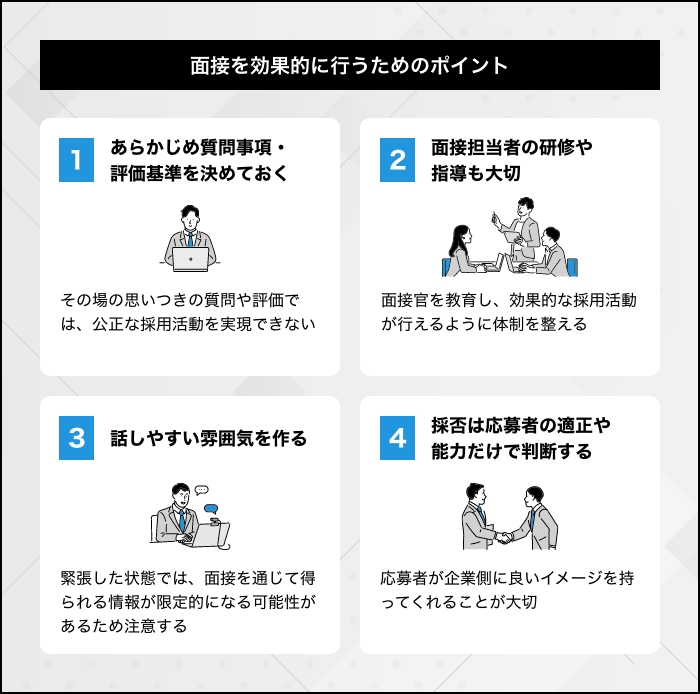

面接を行う目的は自社にとってふさわしい人材であるかを見極める点にあるため、効果的に実施していく必要があります。面接を効果的に行うためのポイントを以下の項目で解説します。

あらかじめ質問事項を決めておく

面接官向けのガイドラインを作成したら、それに沿ってあらかじめ質問事項を決めておくことも大切です。事前の準備もなくアドリブの状態で面接を行うと、その場で聞くべき質問が浮かばなかったり、聞いてはいけない質問を思わず口に出してしまったりするかもしれません。

また、聞いておきたい質問の量が多いと、面接が所要時間内に終わらないことも考えられます。反対に質問の量が少ないと、必然的に面接の内容が薄くなるため、自社に適した人材を選ぶという面接の目的が果たせなくなります。

したがって、聞いてはいけない質問はあらかじめ除外したうえで、面接時に適切な時間配分ができるよう、質問に優先順位もつけておきましょう。

面接評価シートで評価基準を決める

質問事項が決まったら、先ほど紹介した面接評価シートを作成し、評価基準を決めましょう。

面接評価シートは、応募者を公正に評価できるだけではなく、面接の改善資料や採用の効果分析などとしても活用できます。もし担当する面接官が変わったとしても、シートは引き継ぐことができるので、面接のクオリティを下げることもありません。

もちろん、面接評価シートに記載する評価基準を決定することも大切です。

評価基準が定まっていない場合、面接官ごとに異なる採用基準で合否が決められます。そうなると人材のミスマッチにつながり、せっかく採用した方の早期離職にもなりかねません。

したがって、面接評価シートの作成と評価基準を定めることは、非常に大切な手順と言えます。

面接担当者の研修や指導も大切

面接は担当者が行う業務であるからといって、そのまま丸投げをしてはなりません。応募者に対して何を聞いてはいけないか、理由も含めて事前に指導を行う必要があります。

面接担当者が複数いる場合は研修会を開くなどして国のガイドラインなどを学ばせる機会を設けてみましょう。応募者の視点で見た場合、面接担当者のあり方そのものが企業イメージにつながるため面接官の教育や指導も大切です。

話しやすい雰囲気をつくる

面接時は応募者の緊張をほぐすための配慮が必要です。緊張した雰囲気のままでは応募者は思うように話せず、面接を通じて得られる情報が限定的なものになりかねません。

応募者の立場に配慮した質問を意識し、応募者自身が積極的に話すことのできる雰囲気づくりが大切です。いきなり面接を開始するのではなく、アイスブレイクを設けるなど順を追って面接を進行するように配慮するとよいかもしれません。

採否は応募者の適性や能力だけで判断する

面接を実施した後の採否は応募者の適性や能力だけで判断を下し、その他の部分で判断を下さないことが肝心です。面接においては採用側、応募者側といったそれぞれの立場がありますが、面接を終えれば応募者は自社の商品やサービスを利用する消費者であるかもしれません。

採用・不採用にかかわらず、応募者が企業に対してよいイメージを持ってくれるように意識して判断する必要があります。

面接の質問事項に関するQ&A

面接を効果的に実施するにあたっては、事前にできる限り疑問点を解消する必要がります。面接時の質問事項について特に気になりがちな点を以下の項目で紹介します。

集団面接で気をつけておくことはある?

個別の面接であれ集団面接であれ、面接時の質問事項について気をつけておきたいポイントは共通しています。集団面接の場合は一度に多くの応募者を相手にしなければならないため、個別面接のときよりも注意する必要があります。

特定の応募者にとっては気にならない質問であっても、他の応募者は問題視する恐れがあるため、面接を行う目的とは関係がない質問は控えるほうが無難です。

応募者の犯罪歴に関する質問はNG?

法律の規定によって犯罪歴があると、特定の業務につけない場合を除いては犯罪歴について応募者に質問をしないほうが無難です。特に明確な理由もなく犯罪歴を尋ねてしまうと差別だと受け取られる可能性があります。

場合によってはプライバシーの侵害として損害賠償を請求されるリスクもあるため不用意な質問は避けたほうがよいといえます。

応募者自身がNGな質問をしてきたときは?

可能性としては低いといえますが、応募者のほうが面接官に対して聞いてはいけない質問をするケースがあります。尋ねられた内容に対して感情的にならず、冷静な対応が大切です。

応募者側がうっかりと発言する場合もあるため面接マニュアルに盛り込んでおき、慌ててしまわないための対策を事前に施しておくと冷静に対応できます。

まとめ

面接は企業側と応募者側の双方にとってミスマッチを防ぐ目的で行うものであり、質問事項はあくまで応募者の適性や能力などを見極めるものでなくてはなりません。

不用意に聞いてはいけない質問をしてしまうと企業イメージの悪化だけでなく、場合によっては法的なトラブルにまで発展する恐れがあるため注意が必要です。

面接官に対しては事前に指導や研修を行うなどして、思いがけないリスクが発生する事態を未然に防ぐ必要があります。企業側と応募者側がお互いに面接を通じて理解を深めるために、質問事項や評価基準などの精査も意識していきましょう。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

【弁護士監修】選考や面接でやっていいこと・ダメなこと

資料をダウンロード