採用候補者を「見抜く」ためのノウハウと質問例とは?【面接講座2】

面接の重要な機能として、「Judge(見抜く)」と「Attraction(惹きつける)」の2つがあります。入社後活躍&定着する人材の採用を強化していくためには、どのような人物なのか、自社に適した人材なのかを見抜くことが何よりも重要です。

そこで、今回は「Judge(見抜く)」にフォーカスし、面接で評価すべきポイントと、STAR理論をベースとした具体的な質問例をご紹介します。

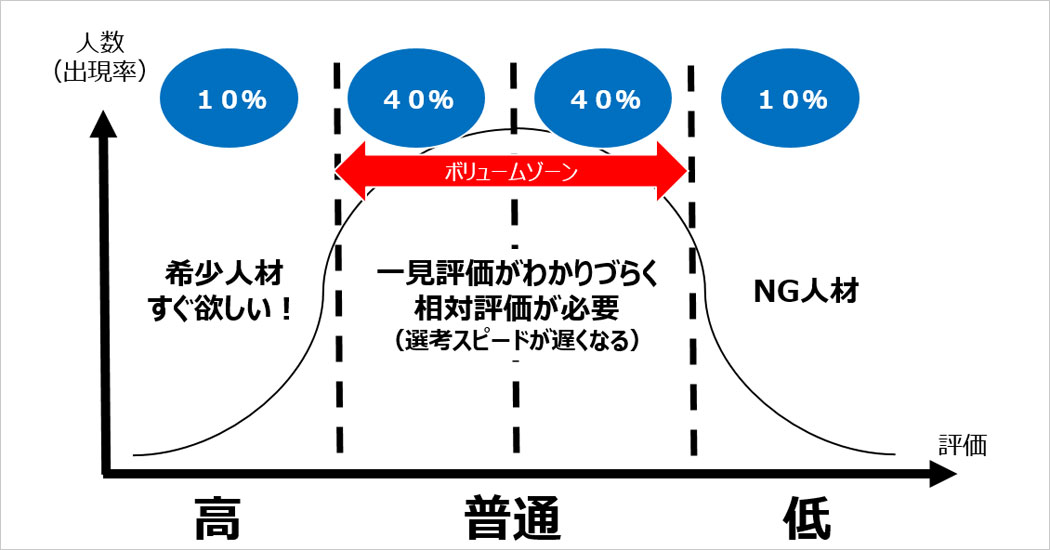

面接の落とし穴「ボリュームゾーンが見抜きづらい」

「自社が求める優秀な人材はすぐに見抜くことができるだろう」と思っている面接官の方も多いのではないでしょうか?しかし「この人が欲しい」とすぐに思う優秀人材は市場において10%の割合であり、すぐに出現することはありません。ボリュームゾーンとなるのが、普通評価の人材です。

一見秀でた能力・評価かどうかわかりづらく、「一回の面接だけでは判断しづらい」「他の候補者と比較したい」などと迷いだしてしまいがちなゾーンです。このように迷ってしまうと、売り手市場の今、他企業に取られてしまう可能性も高いです。そのために、できる限り1回の面接で「見抜く」ことが求められるのです。

候補者を「見抜く」ために、聞き出すべきは「行動(プロセス)」

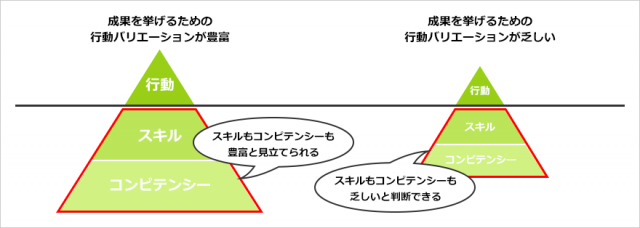

上の図の三角形は、海に浮かぶ氷山だとお考えください。

「コンピテンシー(行動特性)」を有しているから「スキル」を自分のものにできる、「スキル」を有しているから「行動(プロセス)」できる、「行動」するから「成果」があがる。個人が仕事で成果を創出する過程は、このような階層構造になっています。つまり構造の根底になっているコンピテンシーが豊富な候補者が、必然的に即戦力として活躍ができると想定されるわけです。

図では、「スキル」「コンピテンシー」は、海面下にあります。採用候補者が即戦力かどうかを評価するには、これらスキル、コンピテンシーを知りたいところですが、聞き出すことが非常に難しい部分です。例えば、「あなたはコミュニケーション力がありますか」「論理的思考力は高いですか」という質問をしたところで、「はい」と答えられてもそれは候補者の主観的な評価であり、面接官が求めている情報ではないからです。それでは、面接官はどうすればよいのでしょうか。

答えは、図で海面上に突き出ている「行動」に注目すること。採用候補者がこれまでの仕事において、どのような行動をとってきたのかについて、できるだけ情報を集めることです。そこから必要なスキル、どのようなコンピテンシーがあるかを見立てるのです。図の大きいほうの三角形のように、成果を挙げるためにとった「行動」の質が高くバリエーションが豊富であれば、必然的にスキル、コンピテンシーも十分に有しているはず、と判断できるでしょう。反面、行動のバリエーションが少ない方は、海面上に出ている「行動」部分が小さい、すなわち、海面下にあるスキル、コンピテンシーも十分でないという見立てができるというわけです。

行動事実はどうしても抽象度がきわめて低くなる傾向にあります。鵜呑みにすることなく、「再現性があるのか」「環境や運、他人の力によるものではないか」をチェックしながら、「候補者がとった行動」について深掘っていく必要があります。

STARモデルのフレームをベースとした具体的な質問例

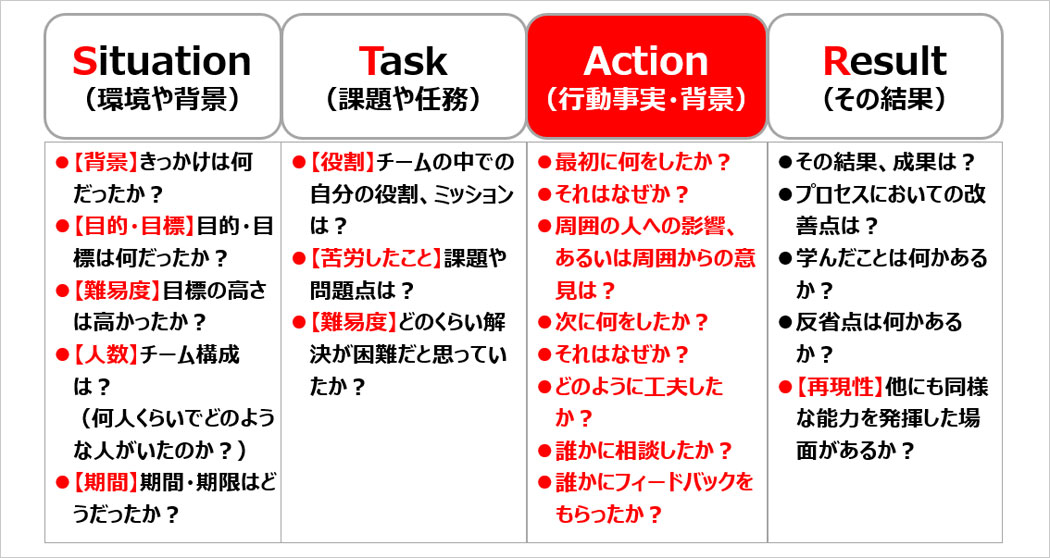

さて、どのように質問すれば、候補者の過去の「行動」をうまく、たくさん引き出せるのでしょうか。ここで参考にしたいのが、「STARモデル」というフレームです。「STAR」とは、「Situation(環境・背景)」「Task(課題・任務)」「Action(行動事実)」「Result(結果)」の頭文字を取ったものです。

たとえば、「直近1年以内に、最も成果を挙げたエピソードをお聞かせください」というクエスチョンについても、4つの切り口で深く掘り下げていくことが可能です。

Situation (環境や背景)

□【目的・目標】 目的・目標は何だったか?

□【難易度】 目標の高さは高かったか?

□【人数】 チーム構成は?(何人くらいでどのような人がいたのか?)

□【期間】 期間・期限はどうだったか?

Task(課題や任務)

□【苦労したこと】 課題や問題点は?

□【難易度】 どのくらい解決が困難だと思っていたか?

Action (行動事実・背景)

□ それはなぜか?

□ 周囲の人への影響、あるいは周囲からの意見は?

□ 次に何をしたか?

□ それはなぜか?

□ どのように工夫したか?

□ 誰かに相談したか?

□ 誰かにフィードバックをもらったか?

Result(その結果)

□ プロセスにおいての改善点は?

□ 学んだことは何かあるか?

□ 反省点は何かあるか?

□【再現性】他にも同様な能力を発揮した場面があるか?

どのような環境で、何を担当して、具体的にどのような行動をとって、どんな結果を導き出したのか。これら「STAR」の流れに関わる「事実」を聞き出していくことで、海面上に出ている氷山の一角である「行動」を知ることができ、ひいては自社に必要な「スキル」「コンピテンシー」を採用候補者が有しているかどうかを判断できるという仕組みです。

必ずしも「S→T→A→R」の順に聞き出せなくても構いません。フレームに沿って、パズルのピースを埋めるように質問をして、その人の過去の「行動」を明らかにしていきましょう。「何を質問しようか」と困ることなく、選考に必要な情報を漏れなく聞き出すことができるはずです。

ただ、この際に注意すべきことがあります。それは、評価の対象とするのはあくまでも「事実」だということ。具体的に話してもいないのに、面接官が「察する」ことは厳禁です。勝手に想像してはいけません。分からないことは想像で埋めるのではなく、より具体的な質問で深掘りしていく必要があります。以下に質問例を挙げていますので、ぜひ参考にしてください。

<参考> STARモデルをベースとした質問例

Situation(環境や背景)を聞き出すための質問例:

□ その時の目標は何だったのでしょうか?

□ その目標は○○さんにとってどれくらい努力が必要なものでしたか?

□ そのコミュニティの人数構成を教えてください。(数・年齢層・学歴など)

□ その中で協力的だった人は何人ほどいたのでしょうか?

□ それは全体でいつ/どのくらいの期間の出来ごとですか?

Task(課題や任務)を聞き出すための質問例:

□ その課題は周りのメンバーとはどの程度共通認識がありましたか?

□ その時○○さんの役割は何でしたか?

□ どのような背景でその役割になったのでしょうか?

Action(本人の行動)を聞き出すための質問例:

□ 具体的には誰(何)に対してどのような行動をしたのですか?

□ どのくらいの期間にどのくらいの頻度で行動したのですか?

□ それは誰かの指示(アドバイス)で行ったのですか?

□ 行う時に何か参考にしましたか?それは一人で行ったのですか?

□ その間、周囲の人は何をしていたのですか?周囲とはどのようなやり取りがありましたか?

Result(その結果)を聞き出すための質問例:

□ その時周囲からはどのような言葉をかけられましたか?

□ 何か学びや反省点はありますか?

【まとめ】

今はベテラン社員だけではなく、だれしもが面接官になる時代です。しかし面接官によって質問の仕方・掘り下げ方・評価に必要な考え方など、理解レベルが異なると、適切な採用を行うことができません。ぜひ本記事を参考に、貴社が求めてる人材の採用面接に役立ててください。

(2019年3月11日更新)