外国人を採用する前に必ず確認すべきことは?雇用のメリットや注意点も解説

d’s JOURNAL編集部

事業のグローバル化や多様化が進む昨今、外国人採用を経営戦略の一つに据える企業が増えています。外国人労働者が人材不足の状況を打破する救世主となる可能性もあるでしょう。

しかし、外国人採用に必要な手続きや確認を怠ると、懲役刑や罰金刑が科される恐れがあります。そこで今回は、外国人を採用する前に知っておくべきことや活用すべき制度を詳しく解説します。

外国人を採用する前に必ず知っておくべきこと

外国人の採用には、出入国管理及び難民認定法(入管法)、労働基準法などさまざまな法律が関わってきます。法律違反とならないよう、基礎知識の把握と手続きの履行が必要です。

ここからは、外国人採用の際に重要な確認ポイントとなる在留資格や、不法な採用を行った場合の刑罰について解説します。

就労可能な外国人か確認する

外国人を雇用する際は、在留資格の確認が不可欠です。外国人は、出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格の範囲内に限って、日本での活動が認められています。

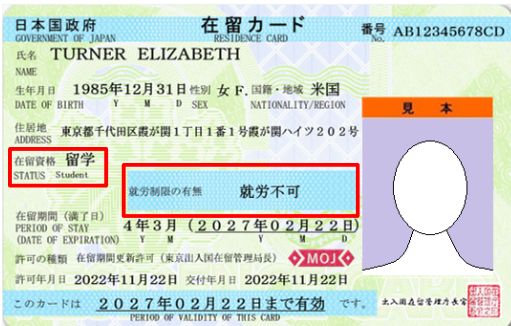

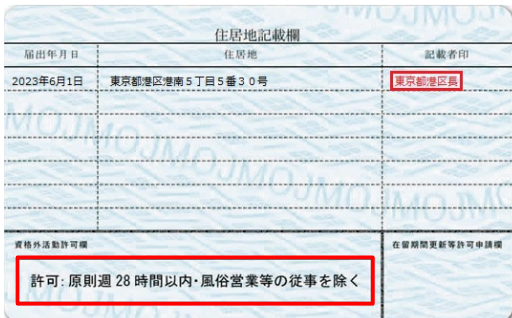

外国人に交付される在留カードの表面で、「在留資格」や「就労制限の有無」を確認できます。「就労不可」や「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている場合も、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に記載事項があれば、その範囲内で就労が可能です。

<表面>

<裏面>

(出典:出入国在留管理庁『在留カードとは?』)

2025年現在、在留資格は29種類ありますが、就労の可否を基準にすると次の3カテゴリーに分類できます。

1.在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格

2.原則として就労が認められない在留資格

3.就労活動に制限がない在留資格

在留資格の期限満了や内容変更を把握できるよう、採用時のみならず就労期間中も継続して在留カードを確認しましょう。

(参考:厚生労働省『外国人雇用対策』)

就労活動に制限がない在留資格 4種類

在留資格の中でも「身分・地位に基づく在留資格」をもつ外国人は、職種や業種、雇用形態を問わず、日本人と同じように雇用できます。

| 在留資格 | 身分または地位 |

|---|---|

| 永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く) |

| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者や子ども、特別養子 |

| 永住者の配偶者等 | 永住者、特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している子ども |

| 定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など |

就労が認められる在留資格19種類

在留資格の中でも、定められた範囲内に限り就労が認められている資格は以下の19種類です。

| 在留資格 | 該当例 |

|---|---|

| 外交 | 外国政府の大使、公使、総領事など |

| 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関から派遣される者など |

| 教授 | 大学教授など |

| 芸術 | 作曲家、画家、著述家など |

| 宗教 | 宣教師など |

| 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |

| 高度専門職 | 高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動における高度人材 |

| 経営・管理 | 企業などの経営者・管理者 |

| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など |

| 医療 | 医師、歯科医師、看護師 |

| 研究 | 政府関係機関や企業などの研究者 |

| 教育 | 中学校・高等学校の語学教師など |

| 技術・人文知識・国際業務 | 機械工学の技術者、通訳、デザイナーなど |

| 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |

| 介護 | 介護福祉士 |

| 興行 | 俳優、歌手、ダンサーなど |

| 技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者など |

| 特定技能 | 特定産業分野で一定の技能が求められる業務の従事者 |

| 技能実習 | 技能実習生 |

就労が認められない在留資格5種類

次のような「非就労資格」をもつ外国人には、原則として就労が認められていません。

| 在留資格 | 該当例 |

|---|---|

| 文化活動 | 日本文化の研究者など |

| 短期滞在 | 観光客、会議参加者など |

| 留学 | 学生 |

| 研修 | 研修生 |

| 家族滞在 | 在留外国人の配偶者や子ども |

(出典:出入国在留管理庁『在留資格一覧表』)

不法就労外国人を雇用した事業主は『3年以下の懲役又は300万以下の罰金』

不法就労、または不法就労をあっせんした事業主は、不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

(引用:e-Gov「『出入国管理及び難民認定法』」)

不法就労助長罪にあたる第1のケースは、在留期限が満了している人や密入国者のような不法滞在者、もしくは強制退去が決まっている人を雇用した場合です。第2に、「短期滞在」「研修」など非就労資格の人を無許可で雇い入れたケースも罪になります。第3のケースは、「外国料理の調理師として在留を認められている人を工場作業員としてはたらかせる」といったような、認可範囲を超えた雇用です。

また、集団密航者を不法就労させている場合は、不法就労助長罪に加え、5年以下の懲役または300万円以下の罰金(営利目的があれば1年以上10年以下の懲役および1,000万円以下の罰金)が科せられます。

最低賃金を下回る報酬だと罰金を科せられる

外国人の雇用にも、日本人と同様に最低賃金法が適用され、最低賃金未満で雇用すると50万円以下の罰金を科せられる可能性があります。被雇用者が不法就労者だった場合には、不法就労助長罪と最低賃金法違反という両方の罪に問われます。

最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業にだけ適用される「特定最低賃金」があります。最低賃金法の処罰対象となるのは、主に地域別最低賃金を下回る雇用です。特定最低賃金は、最低賃金法ではなく労働基準法第24条によって保障されていますが、船員の特定最低賃金に限り最低賃金法が適用されます。

第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。

(引用:e-Gov『最低賃金法』)

外国人を採用するメリット

外国人労働者を採用するメリットとして、以下の点が挙げられます。

外国人労働者を採用する4つのメリット

・若手人材を獲得できる

・グローバルな人材を採用できる

・助成金などを活用できる

・海外進出の足がかりを得られる

各メリットについて解説します。

若手人材を獲得できる

外国人労働者を採用するメリットとして、若手人材の獲得につなげられる点が挙げられます。国内の労働人口の減少に伴い、特に若手人材を得ることが企業にとっては厳しい状況になっています。

ただ、世界的に見れば人口増加の傾向にあり、若くて意欲のある外国人労働者は多く存在しているといえるでしょう。日本人の採用だけでなく、外国人にも採用の間口を広げてみることで、労働力不足の解消につなげられる可能性があります。

業種や職種によっては、特定の専門的な知識や技能を備えた人材を獲得するのが難しい場合もあるため、外国人も含めて採用計画を立てていくことが大事だといえます。多様な人材を受け入れる姿勢を示すことで、採用活動全体を活性化させるきっかけにもなるはずです。

従来の採用方法だけに捉われず、広く人材を募集する方法として外国人の採用を検討してみましょう。

グローバルな人材を採用できる

外国人を採用すれば、海外進出への足がかりを得られるというメリットもあります。母国語だけでなく、多くの言語に関する知識があり、海外の事情に詳しい人材を採用できれば事業活動の幅を広げられるでしょう。

特に海外企業や海外との顧客とのやりとりが多いケースにおいては、貴重な人材として活躍してもらうことが期待できます。グローバルな視点で仕事に取り組んでもらえる人材がいれば、社内の活性化にもつながっていくはずです。

日本とは異なる文化や環境で育った人材だからこそ、新たな価値観や発想を社内にもたらしてくれるでしょう。すでに海外向けのビジネスを展開していたり、これから海外のマーケットに進出しようと検討していたりする企業において、国際的な感覚を備えた人材の確保は欠かせません。

国内では獲得が難しい高度なスキルを備えた人材でも、海外の労働市場に目を向ければ多くの人材と出会えるチャンスが生まれます。グローバルな人材の採用について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

(参考:『グローバル人材とは?定義や求められる能力、社内で育成する方法を解説 』)

助成金(補助金)などを活用できる

外国人の雇用や職場定着の促進にあたって、さまざまな助成金制度を活用できる可能性があります。

「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」は、外国人に配慮した環境整備や職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成する制度です。必要な要件を満たした事業主に対し、1制度導入につき20万円(上限80万円)が支給されます。

(参考:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) 」)

「雇用調整助成金」は、経済上の理由によって事業を縮小した事業主が、従業員の雇用を維持するため休業手当や教育訓練を実施した場合、支給対象となります。助成率は中小企業が3分の2、大企業は2分の1ですが、加算や上限額が設けられています。

(参考:厚生労働省『雇用調整助成金』)

「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」は、安定的な就職が困難な求職者をトライアル雇用した事業主が対象です。受給額は、支給対象者1人につき月額4万円(最長3カ月)となっています。中国残留邦人等永住帰国者など、労働者が「補完的保護対象者」と認められた場合は、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の対象です。支給額は年間60万円(大企業50万円)となります。

(参考:厚生労働省『トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)』『特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)』)

「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」は、労働者が職務に関連する専門スキルを身につけられるよう訓練を実施した事業主に対して、訓練経費などの一部を助成する制度です。受講者1人1訓練あたりの経費助成限度額は、実施時間や企業規模によって異なりますが、1事業所1年度あたりの助成限度額は1,000万円です。

(参考:厚生労働省『人材開発支援助成金』)

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者に対し、正社員転換や処遇改善に向けた取り組みを実施した事業主が対象です。ただし、正社員化コースにおいて外国人技能実習生は支給対象外となるなど、コースによって対象となる外国人労働者の範囲が異なります。

助成額はコースごとに設定されており、正社員化コースであれば、有期から正規転換40万円(大企業30万円)、無期から正規転換20万円(大企業15万円)です。ただし、重点支援対象者に対する増額や加算などの定めがあります。

(参考:厚生労働省『キャリアアップ助成金』)

海外進出の足がかりを得られる

国内の人口減少の影響は、労働者の確保といった課題だけでなく、国内マーケットの縮小といった課題も生じさせています。事業を持続的に成長させていくには、海外マーケットにも目を向ける必要がありますが、いちから取り組んでいくには時間もかかりますし、リスクに対する懸念もあるでしょう。

海外の情報に明るい外国人の人材を採用すれば、海外進出への足がかりを得やすくなるため、新たな事業展開を進めていくきっかけになるはずです。また、新たな価値観や発想を持った人材がいることで、他の従業員にもよい影響を与えるでしょう。

マーケットが異なれば、従来の発想だけに捉われない行動が求められるといえます。単に人手不足を解消するためだけに外国人採用を考えるのではなく、事業を拡大・成長させるための人材として捉えていくことも大事な観点だといえます。

外国人ならではの発想で社内が活性化する

外国人労働者は、日本人の常識に対して疑問を呈し、新たな視点から課題解決のヒントを提示してくれる可能性があります。

たとえば、長野県のリゾート施設「アルペンドルフ白樺」に勤務する外国人労働者は、日本人スタッフでは気付かない接客サービスを提供し、顧客満足度向上に寄与しました。また、スチュワード業務を主とする「株式会社セントラルサービスシステム」では、外国人労働者の活躍によって新規取引先が前年比110%に増加したほか、既存社員の学習意欲が向上したそうです。外国人労働者の雇用が、社内活性化のきっかけを生んだ事例です。

(出典:関東経済産業局『外国人材採用・活用事例集』)

外国人の採用における課題

外国人を採用するときは、いくつかの課題があることを事前に把握しておく必要があります。具体的な課題点として、次のようなものが挙げられます。

外国人を採用するときの3つの課題点

・文化や習慣の違い

・コミュニケーションに関する課題

・採用するまでの手続きが煩雑

それぞれの課題点を解説します。

文化や習慣の違い

外国人の採用における課題の一つとして、文化や習慣の違いが挙げられます。日本とは異なる環境で育ってきた外国人にとって、はたらき方や生活習慣をいきなり合わせてもらうことは難しいでしょう。

むやみに価値観を押し付けてしまえば、トラブルに発展してしまうこともあるので、時間をかけて理解してもらうことが大切です。また、日本語の能力だけでなく、文化の違いから初めのうちはコミュニケーションが円滑に行えない部分もあるでしょう。

他の従業員の協力も得ながら、外国人の人材が定着するようにサポートしていくことが必要です。少しずつお互いの距離を縮めていくことで信頼関係が構築され、結果として組織力を高めることにもつなげていけます。

コミュニケーションに関する課題

日々の業務を円滑に進めていく上で、コミュニケーションは欠かせないものですが、すぐに日本語でやりとりするのが難しい場合もあります。日本語の細かなニュアンスを理解するには時間もかかるため、できるだけ誰にでもわかる表現で伝えていくことが大事です。

また、日本語でのやりとりに支障がなかったとしても、文化的な背景の違いから摩擦を生んでしまうこともあるでしょう。日本ではよい行いだと思われていることでも、海外では悪い行いだと判断されるものもあります。

コミュニケーションを円滑にするには時間がかかりますが、それぞれの文化を理解するための社内交流会などを実施し、従業員同士の理解を深めていくことが重要です。

採用するまでの手続きが煩雑

外国人を採用するまでには、在留資格の確認や労働条件の擦り合わせ、日本ではたらくための生活環境の整備などさまざまな手続きが必要になります。同時に複数の手続きを行わなければならないため、どのタイミングで何の手続きが必要であるかを整理し、事前にスケジュールを立てておくようにしましょう。

特に就労ビザの取得については、申請から取得まで1~3カ月ほどかかります。入社日に問題がないかをチェックし、申請が不許可とならないように、在留資格と業務内容が合っているかを確認しておきましょう。

外国人の採用にあたっては、労働関連の法令を遵守するだけでなく、外国人の雇用に関する特有のルールなども理解しておかなければなりません。社内での対応が難しい場合は、外国人の採用をサポートしてくれる外部機関に早めに相談し、適切なアドバイスを受けてみましょう。

外国人採用における現状

外国人の採用にあたっては、日本国内における需要や外国人労働者の受け入れ制度、今後の動向などに注視しなければなりません。外国人採用の成否が、企業の成長に影響を及ぼす可能性もあります。人材市場や制度には流動性があるため、最新情報をキャッチアップしながら自社の採用計画を検討しましょう。

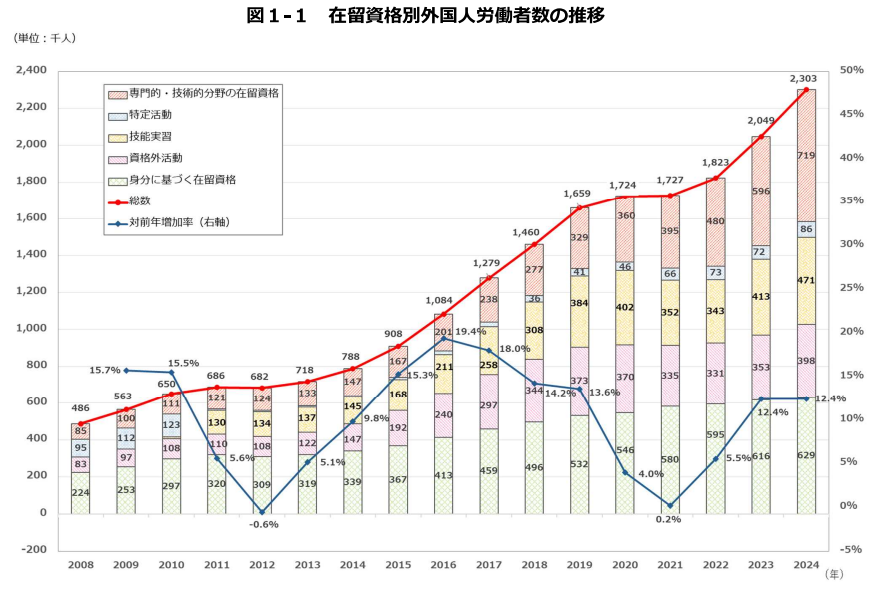

日本での外国人の採用は年々増加傾向にある

(出典:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)』)

外国人労働者は年々増加傾向にあり、2024年10月末時点で前年比25万3,912人増の230万2,587人に上っています。外国人雇用状況の届出が義務化された2007年以降、過去最多を更新しました。

外国人を雇用する事業所数は前年より2万3,312所増の34万2,087所となり、こちらも過去最多を更新。外国人労働者を国別に見ると、ベトナムが全体の24.8%を占める57万708人で、中国が40万8,805人、フィリピン24万5,565人と続いています。

政府は、「技能実習制度」を廃止し「育成就労制度」の新設を決定するなど、外国人労働者の受け入れ強化に向けて制度改革を推進。今後も、外国人労働者の雇用は拡大を続ける見込みです。

「特定技能制度」で外国人の雇用が可能になった

2019年4月から「特定技能制度」がスタートし、新たな枠組みでの外国人労働者の受け入れが始まりました。特定技能制度とは、国内で人材を確保することが難しい産業分野において、一定の専門性や技能を持っている外国人の受け入れを目的とした制度です。

対象となる産業分野は、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設など16分野にわたります。そのうち、介護、自動車運送業、鉄道の3分野は、「特定技能1号」の在留資格をもつ労働者に限り受け入れが可能です。

国や自治体も外国人労働者を受け入れるためのさまざまな支援を行っており、企業においては以前よりも外国人を採用しやすい環境が整いつつあるといえるでしょう。

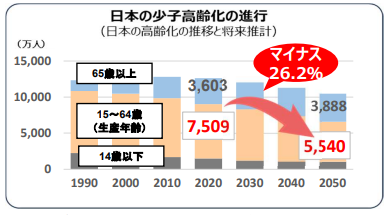

外国人の採用が求められている理由

(出典:総務省『令和7年版情報通信白書』)

外国人労働者の採用が活発な理由として、人材不足の解消といった点が挙げられます。日本国内では少子高齢化が進んでおり、生産年齢人口は2050年までの30年間に26.2%減少するものと推計されています。

多くの業種や職種で労働力不足が経営課題となっていますが、国内の人材だけではまかない切れない部分もあるでしょう。そのため、若い人材が豊富な海外の労働市場に注目が集まっており、多くの企業で外国人の採用が進んでいるものと考えられています。

人口減少の影響によって、国内のマーケットが縮小傾向にあることも関係しています。特に内需向けの業種においては、国内市場がこのまま縮小していけば経営に大きな影響が出てしまうでしょう。

事業を持続的に成長させていくには海外のマーケットにも目を向ける必要がありますが、何のノウハウもないまま海外市場に進出するのはリスクも存在します。多言語に精通し、海外の事情に明るい外国人を採用することで、海外のマーケットに進出するための足がかりを得たいと考える企業も増えています。

いちから海外進出の準備を整えるよりも、すでに海外の情報に詳しい外国人を採用するほうが、スムーズにビジネスを展開できるといったメリットがあるでしょう。

また、インバウンド需要の高まりを背景として、宿泊業やサービス業を中心に外国人労働者のニーズが高まっています。

上記のような理由から、国内企業において外国人の採用が活発になっているといえます。

外国人を採用するためのステップ

外国人労働者の採用に要する期間は、候補者が国内在住の場合、2~3カ月程度といわれています。しかし、候補者が海外在住の場合、企業側が出入国在留管理局に対して「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請する必要があり、審査期間に1~3カ月程度、計3~6カ月程度必要です。

では、外国人採用に向けた具体的なステップについて見ていきましょう。

求人の募集を行う

外国人の採用においても、通常の採用活動と同じように求人を募集するところから始めます。ただし、外国人の求人をかけるときには、いくつか注意しておかなければならない点もあります。

具体的には、在留資格の関係から就労できない職種や業種もあるため、まずは募集する仕事が在留資格に合っているかをチェックしてみましょう。また、雇用期間や労働時間の制限なども、在留資格によって違ってくるため、あわせて確認が必要です。

そして、通常の採用業務と同じように、労働条件を求人内容にきちんと明記します。給与や賞与、福利厚生制度などに加えて、一時帰国の際の休暇制度などについても明示しておきましょう。

労働条件について不明確な部分があれば、後からトラブルになる恐れがあるばかりか、企業イメージそのものが損なわれる可能性があります。労働条件は簡潔な内容でまとめ、誤解が生じないように注意してみましょう。

求人内容が固まったら、実際に採用活動を進めていきます。すでに社内に外国人の従業員がいる場合は、友人や知人などを紹介してもらうのも一つの方法です。

ホームページやSNSなどを通じて情報発信を行いながら、思うように応募が集まらないときは求人メディアや人材紹介サービスの活用なども検討してみましょう。さまざまな方法を組み合わせて、応募の母集団を増やしていくことが大切です。

また、外国人の採用といっても国内に在住している人向け、海外に住んでいる人向けかで発信する内容やアプローチも異なってきます。一定の採用ノウハウが必要な部分もあるので、必要に応じて外部機関のサポートやアドバイスを受けることも肝心です。

特に初めて外国人の採用活動を進める際は、法令や手続きへの知識不足から、不安を感じる部分もあるでしょう。外国人の採用支援に豊富な実績のある外部機関に相談して、採用活動を進められる体制を構築していくことが重要です。

在留資格を確認する

在留資格をあらためる際は、以下を重点的に確認する必要があります。

・在留資格の有効期限

・在留資格の種類

・就労制限の有無

・許可された活動範囲との適合性

・資格外活動許可の有無

・本人確認

まず、在留カードが偽造・変造されていないかチェックが必要です。出入国在留管理庁が無料配布している「在留カード等読取アプリケーション」を活用し、カードの真偽を確かめてください。その他のポイントも確認を怠ると、不法就労助長罪に問われる可能性があります。採用予定者の口頭による申告のみで確認を済ませるのではなく、在留資格があることを証明する書類の原本を必ず確認するようにしましょう。

在留資格に関するチェックは人事・採用担当者がしっかりと行う必要がありますが、制度そのものが複雑な部分もあるため、必要な知識を身につけるまでに時間がかかる部分もあるでしょう。社内だけで判断をすることに不安があるようなときは、速やかに外部に相談を行い、確認作業に不備が生じないようにすることが大切です。

選考を実施する

応募資格に問題がなければ、面接などの選考を実施します。書類審査や筆記試験によって、経歴や基礎学力、日本語の能力などは確認することができますが、面接を通じて人柄や仕事に対する意欲などを見極めてみましょう。

面接において失敗しがちな例として、日本語能力の高さだけを評価して採用を決めてしまうケースがあります。日本語を流ちょうに話せるのは評価のポイントとはなりますが、それだけで判断をしては採用後のミスマッチにつながる恐れがあるので気を付ける必要があります。

いくら言語能力が高いといっても、業務における適性を備えているとは限りません。これまでの職歴なども含めて、業務に関係する専門的な知識も尋ねてみましょう。言語能力や職歴に問題がない人物であれば、多少高度な質問であっても受け答えができるはずです。

また、職歴について確認するときは、日本と海外とではキャリアの捉え方などに違いがあることを踏まえておく必要があります。日本人の応募者を選考するときの感覚で考えてしまうと、認識のズレが起こる可能性があるでしょう。

一つひとつのキャリアについて、どのような立場で業務を担当したのかをチェックしていくことが大事です。はたらくことにおける文化や慣習の違いを理解した上で、丁寧にコミュニケーションを行ってみてください。

雇用契約を締結する

選考の結果、採用が決まったら雇用契約を締結します。あらかじめ求人内容で提示した労働条件と、雇用契約書の内容に齟齬(そご)が生じていないかを確認し、一つひとつの条件を丁寧に説明していきましょう。

日本では当たり前のルールであっても、外国人の方にとっては十分に理解ができない内容もあるため、きちんとコミュニケーションを図っていくことが重要です。何か不明点や疑問点があれば丁寧に対応し、あいまいな表現をしないように気を付けましょう。

また、人によっては日本語能力の問題などもあるので、時間をかけて説明していく姿勢を取ることが大切です。文章だけですべてを説明するのではなく、必要に応じて図表なども用いて、理解してもらえるように工夫してみましょう。

在留資格の申請、変更を行う

海外在住の外国人を採用する際は、入国のための在留資格の申請が必要になります。国内に在住している外国人を雇い入れる場合も、在留資格の変更が必要になるケースがあるので、事前によく確認しておきましょう。

在留資格の申請は提出する書類も多く、はたらく側だけでなく企業側も手続きを行わなければならない部分もあります。申請や変更の手続きに時間がかかってしまえば、入社のタイミングを遅らせなければならないといった事態も招いてしまうので、必要に応じてサポートを行ってあげることも大切です。

人材紹介サービスや行政書士など外部の専門家のアドバイスやサポートを受けながら、スムーズに手続きが進むように取り組んでみましょう。

入社までのフォローに取り組む

在留資格の申請・変更の手続きを進めると同時に、入社に向けた生活・業務面での準備も整えていきましょう。住居の確保や銀行口座の開設、自治体への各種届出などさまざまな手続きが必要になりますが、初めて日本ではたらく人の場合は自分だけで準備を整えることが難しい場合も多いものです。

そのため、必要に応じて企業側がサポートを行って、適切なフォローをしていきましょう。また、入社後の生活や業務をスムーズに行えるように、業務に関する事前研修や生活関連のオリエンテーションなどを実施しておくとよいでしょう。

あらかじめ必要と思われる部分について指導を行っておくことで、無用なトラブルの回避につながります。本人の要望や相談などを踏まえた上で、既存の従業員の理解や協力も得ながら、一つひとつの準備を整えてみてください。

雇用形態別の採用のポイント

外国人の採用について、雇用形態ごとに必要となる書類や注意点などは異なります。どのような違いがあるのかを見ていきましょう。

正社員を採用するケース

外国人を正社員として採用する場合、長く継続してはたらいてもらうことを前提としている場合が多いでしょう。専門的な知識や技能、キャリアを活かしてもらいたいと考えるケースが多いはずです。

選考の段階で、在留カードや就労資格証明書などの書類を提示してもらうことは適切でないとされているため、応募者の選考は履歴書や職務経歴書を中心に行うことになります。また、職業安定法においては社会的差別の原因となる恐れがある個人情報の収集は禁止されているため、国籍や健康診断などの結果を示す書類を提示してもらうことは避けたほうが無難です。

在留資格や在留期限などについては、履歴書や職務経歴書にあらかじめ記入しておいてもらいましょう。また、日本語の能力を確認するために、日本語能力試験の結果を提示するように求める企業が多いといえます。

派遣社員を採用するケース

派遣社員として外国人を採用する場合も、在留資格や在留期限のチェックは必要ですが、受け入れを行う企業が行うわけではありません。不法就労を防止するために、身元確認は派遣元企業が行うルールとなっており、派遣先企業が特定行為(面接など)を実施することは、労働者派遣法によって禁止されています。

同様に、履歴書や職務経歴書の提示を求めることもできないので注意しましょう。ただ、職場見学などを実施することは問題ないといえるので、採用前にどの範囲まで候補者と接することができるのかを事前に確認しておきましょう。

パート・アルバイトを採用するケース

パート・アルバイトとして、外国人を採用する場合には就労時間などに制限が設けられている場合があるので注意しましょう。留学生などをパートやアルバイトとして採用する場合、本来の在留資格の活動に支障が出ない範囲ではたらいてもらうことが可能です。

具体的には、留学生の場合は1週間あたり28時間以内、就学生の場合は1日4時間以内と決められています。在留カードの裏面に、資格外活動の許可が下りていれば就労してもらうことができます。

また、企業が直接雇用する形となるため、選考においては履歴書や職務経歴書などの提出を求めることが可能です。

外国人を採用する際の注意点

外国人を採用するときには、以下のような点に気を付けておくことが大事です。

・日本語レベルを確認する

・労働条件の相違に気を付け

・各種届出に注意する

・差別的な対応にならないように気を付ける

・在留資格の種類と勤務内容が合っている必要がある

・入社後のフォローをしっかりと行う

それぞれのポイントを解説します。

日本語レベルを確認する

外国人採用において、日本語レベルの確認は採用の成否を分ける重要なプロセスです。たとえ高度なスキルを有する人材であっても、日本語能力が必要なレベルをクリアしていなければ、後々、業務の遂行やサービス品質の維持などに支障が出る恐れがあります。

日本語レベルを判断する上で、「日本語能力試験(JLPT)」のような資格試験のスコアは有力な判断材料です。日本語能力試験の評価はN1~N5の5段階に分けられています。補助的な業務であれば簡単な意思疎通ができるN3程度、オフィスワークや専門職の場合はN1もしくはN2レベルが求められるでしょう。業種や職種によって必要なレベルが異なるため、客観的な指標だけでなく、面接や試験などを通じて多角的に確認することが大切です。

労働条件の相違に気を付ける

外国人労働者の採用時に限らず、事前に提示した労働条件と実際にはたらいたときの労働条件に違いがないように気を付ける必要があります。賃金や福利厚生、一時帰国のための休暇制度など具体的な労働条件を提示して、内容をきちんと理解してもらえているか、確認しておきましょう。

企業としては十分な説明を行っているつもりでも、労働慣行や法律などの違いから労働者との間に認識のズレが生じている場合があります。ズレが解消しないまま、実際にはたらき始めると思いがけないところでトラブルの原因となり、早期離職につながってしまう可能性があります。

はたらく側からの質問や相談には丁寧に対応し、緊密なコミュニケーションを取っていくことが大事です。また、法律のルールは言葉の壁などの問題から理解してもらうのが難しいケースもあるので、多言語対応したマニュアルなどを作成して、労働者の理解と納得を図るようにしましょう。

同一労働・同一賃金などのルールを守る

同一労働・同一賃金とは、同じ業務に従事するのであれば、同一の賃金を支払わなければならないというルールをいいます。外国人の採用においても、日本人の場合と同様に、労働基準法や最低賃金法などで定められたルールを遵守する必要があります。

また、福利厚生制度の利用についても同じであり、雇用形態などの立場によって差別が生じないように十分注意しましょう。外国人労働者が安心して働けるように、日本人の従業員に対して事前に説明を行い、理解を得ておくことが大切です。

各種届出に注意する

外国人を雇用するときには、「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。法律によって定められたルールであり、外国人を雇い入れる事業主は、氏名や在留資格などの情報を記載した書類を管轄するハローワークに提出しなければなりません。

オンラインで届出を行う場合には、厚生労働省の「外国人雇用状況届出システム」を利用します。届出の期限は、雇い入れを行った翌月末日までとなっており、雇用保険被保険者資格取得届を提出する場合は、雇い入れ日の翌月の10日までが期限となっています。

正社員やアルバイトといった雇用形態にかかわらず、届出が義務付けられているので注意しましょう。

(参考:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況まとめ 」)

差別的な対応にならないように気を付ける

外国人を雇い入れる際に気を付けておきたい点は、差別的な対応を取らないということです。国や文化の違いなどから、意図せず行った発言であっても、場合によっては差別的発言と受け取られるケースがあります。

言葉の壁だけの問題ではなく、日本とは異なる生活環境で育ち、価値観や考え方に違いがあることを十分に理解しておきましょう。外国人労働者に日本の文化や価値観を理解してもらうことも大事ですが、同時に日本人労働者に対しても、異文化への理解が進むように研修などを通じて伝えていくことが大切です。

必要に応じて、外部の専門家のアドバイスなども得ながら、社内のコミュニケーションが円滑になるように配慮してみましょう。

在留資格の種類と勤務内容が合っている必要がある

在留資格で認められた勤務内容の範囲外で申請を行っても、不許可となってしまうので注意が必要です。申請する内容は、在留資格の種類と勤務内容が合致していなければなりません。

また、就労後に在留資格で認められた範囲外で業務を任せてしまうと、不法就労と見なされることがあるので気を付けましょう。労働者本人だけでなく、企業としても責任を問われる恐れがあるため、在留資格の種類と勤務内容がきちんと合っているかを申請前や就労後には確認してみてください。

入社後のフォローをしっかりと行う

外国人を採用するにはさまざまな手続きを行う必要がありますが、せっかく採用しても早期に離職してしまうケースもあります。採用活動が終わってからも、入社後の丁寧なフォローを実施することで人材の定着につなげていけます。

事前に十分な説明やサポートを行っていたとしても、実際にはたらき始めてみなければわからないことも多いものです。外国人労働者が業務や生活で何か困ったことがあった場合に、いつでも相談できる体制を整えておきましょう。

まとめ

外国人を採用する際は、法律知識の習得や必要な手続きの確認など、綿密な準備が必要です。外国人採用には、手続きの煩雑さや不法就労に発展するリスクがあるものの、事業のグローバル化や若手人材の確保など、さまざまなメリットが期待できます。

外国人採用を企業成長の起爆剤とするには、専門家のサポートを受けながら採用課題を克服するとよいでしょう。適正な外国人採用によって、多様な文化を包括した活力あふれる職場づくりを実現してください。

(制作協力/株式会社STSデジタル、編集/d’s JOURNAL編集部)

【Word版】外国人労働者雇用理由書

資料をダウンロード