採用計画とは?策定手順や作成時のポイントを解説

d's JOURNAL

編集部

採用活動を問題なく進めていくには、自社が求める人材像を明らかにし、どのようなスキルを備えた人材を集めたいかを明確にしておく必要があります。必要な人材をしっかりと確保するために欠かせないのが、採用計画です。

採用計画を入念に準備しておくことで、計画性のある採用活動を行っていけます。この記事では、採用計画の基本的な捉え方や策定するための手順、ポイントなどを詳しく解説します。

採用計画とは

自社の採用活動をスムーズに進めていくために、採用計画をしっかりと練っておくことが大事です。まずは採用計画の基本的な捉え方や必要とされる理由、どの時期に作成すればよいかを解説します。

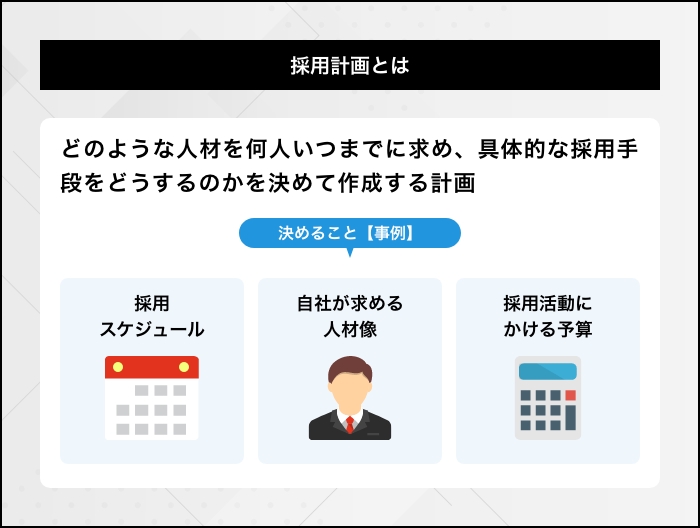

採用計画の概要

採用計画とは、どのような人材を何人いつまでに求め、具体的な採用手段をどうするのかを決めて作成する計画をいいます。業種や企業規模、経営状況などによって企業ごとに内容は異なりますが、一般的には以下のような項目を盛り込みます。

・採用スケジュール(採用活動を行う期間)

・自社が求める人材像

・どのようなスキルや能力を備えた人材を集めるのか

・採用活動にかける予算

・採用予定人数

・具体的な採用手段 など

また、上記の項目に加えて採用後のフォロー体制や人材育成のプランなども盛り込むケースが多いといえます。採用活動全般にかかわる基本計画となるため、自社の状況を踏まえながら、綿密に計画を立てていく必要があるでしょう。

採用計画が必要とされる理由

採用活動を行う前に採用計画を立てる理由は、採用活動をスムーズに行うためだといえます。特に計画を立てなくても採用活動そのものを行うことは可能ですが、どうしても場当たり的な動きになりやすいので注意が必要です。

採用計画を立てないまま採用活動を実施すると、予想外に費用が膨らんでしまったり、そもそも必要な人材を確保できずに、採用活動が長期化してしまったりするケースがあります。採用計画は自社の人材戦略を支える重要なものであるため、あらかじめ綿密な計画を立てておくことで、自社が求める人材に効果的なアプローチを行うことができます。

必要な人材を着実に獲得し、人員計画や要員計画を満たすためには、採用計画の策定が不可欠です。また、採用計画を立てることによって採用担当者の間で基準が明確になり、採用活動をスピーディーに進めていけます。

能力の高い候補者を取り逃がす機会損失を減らせますし、雇用のミスマッチを防げるので入社後の離職率を抑える効果も期待できるでしょう。

採用計画の作成時期

採用計画を作成するタイミングは、人員計画や要員計画から逆算をして考えていくことが大切です。採用活動にかける期間は、新卒採用か中途採用かによって大きく違ってきますが、中途採用の場合であれば内定者が前職を辞めるタイミングなども考慮して、実際の入社日の1~2カ月以上前には内定を通知しておきたいところです。

また、入社後のフォローや業務の引き継ぎなどの期間も考えれば、全体として3~4カ月程度のスパンで採用計画を立てておく必要があるでしょう。新卒採用の場合はさらに多くの期間を必要とするため、どの時期に入社をしてもらうかといったタイミングから遡って、無理のない計画を立てることが大切です。

採用計画を立てるための事前準備

自社の実態に合わせた採用計画を立てるには、あらかじめ次のような準備を行っておく必要があります。

・自社の採用に関するデータを集めて分析する

・経営層や担当部署へヒアリングを実施する

・採用市場や競合他社の動向をリサーチする

・人員計画・要員計画を立てる

それぞれのポイントについて見ていきましょう。

自社の採用に関するデータを集めて分析する

採用計画を立てる前に、これまでに実施した自社の採用活動におけるデータを収集し、分析しておく必要があります。過去のデータからは、求人に対する応募者数や選考の通過率、実際に採用できた人数や入社後の定着率といったデータがわかるはずです。

採用活動にまつわるデータを整理することで、自社が抱えている採用活動における課題が明らかになってきます。例えば、求人に対する応募者数に問題がなくても、選考の通過率が低い場合、自社が求める人材像とのミスマッチが起こっていることが考えられます。

採用ペルソナをより明確にすることで、選考通過率を高めることが採用数の増加につながるといったような施策を実施できるはずです。自社の採用に関する課題を洗い出すことによって、より精度の高い採用活動を行うためのヒントを把握できるでしょう。

どのような採用課題を抱えているかは企業によって異なりますが、採用活動に支障が出ている原因を特定できれば、よりよいプランを策定できるはずです。

経営層や担当部署へヒアリングを実施する

自社の実態に基づいた採用計画を立てるには、経営戦略や事業計画に沿った形でプランを取りまとめる必要があります。採用計画の策定は採用担当者を中心に行いますが、そのプロセスにおいては経営層や現場の責任者などへのヒアリングが欠かせません。

経営層や現場の責任者などが求めている人材を明確に把握することで、採用活動におけるミスマッチを未然に防げるでしょう。逆にいえば、社内でのヒアリングを十分に行わないまま採用活動をスタートさせても、結局はミスマッチが生じてしまい、せっかく採用した人材が早期離職してしまうといった事態を招く恐れがあります。

無駄な費用や手間が生じるだけでなく、採用活動そのものが長期化する恐れがあるので注意が必要です。

採用市場や競合他社の動向をリサーチする

採用計画を立てるにあたって、自社の状況を正確に把握することは重要ですが、それだけでは実効性に乏しいプランになる恐れがあります。なぜなら、採用活動を予定しているのは自社だけではなく、競合他社も同じだからです。

また、近年の日本の採用市場は労働人口の減少などの影響から、売り手市場だといわれています。能力の高い人材ほど競合他社との激しい獲得競争にさらされる懸念があり、採用計画を立てるにあたって、採用市場や競合他社の動向を事前にリサーチしておくことは欠かせません。

十分なリサーチを行うことによって、給与水準や待遇などが他社と比べて問題ないかが把握できますし、自社の強みや弱みを理解する機会にもなるでしょう。自社の強みを改めて知ることで、求職者の関心を引き付ける訴求ポイントの把握などに役立つはずです。

人員計画・要員計画を立てる

人員計画とは、どの部署にどういった人材を配属させるかを決める計画です。また、要員計画とは事業計画を実現するのに必要な人材の数を決める計画をいいます。

人員計画と要員計画はともに、採用計画を立てるうえでの基礎部分となるものなので、採用活動を始める前に作成しておく必要があります。人員計画や要員計画について、さらに詳しく調べたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

(参考:『【フォーマット有】要員計画の概要と計画の立て方・流れを解説』 )

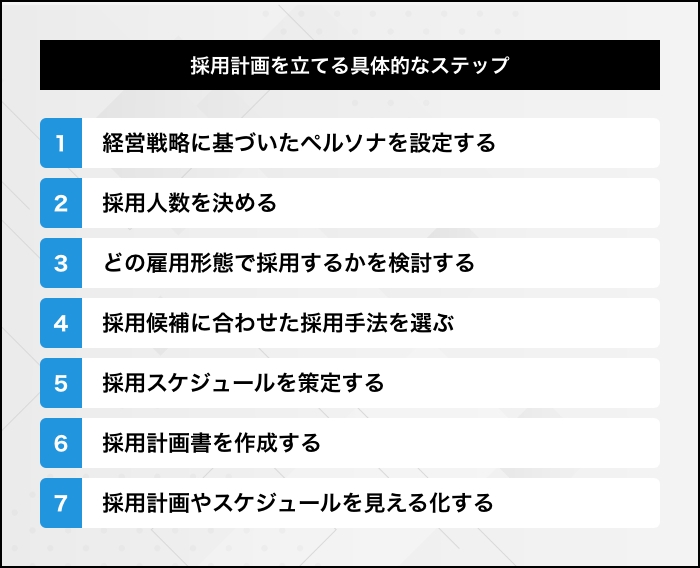

採用計画を立てる具体的なステップ

採用計画を具体的に立てていくためには、以下の手順を押さえておくことが大事です。

・経営戦略に基づいたペルソナを設定する

・採用人数を決める

・どの雇用形態で採用するかを検討する

・採用候補に合わせた採用手法を選ぶ

・採用スケジュールを策定する

・採用計画書を作成する

・採用計画やスケジュールを見える化する

各ステップのポイントを解説します。

経営戦略に基づいたペルソナを設定する

採用計画はあくまで、自社が掲げる経営戦略や事業計画を実現させるためのものであるため、求める人材像を明確にしておく必要があります。採用ペルソナを設定する際は、年齢・性別・職業・家族構成・年収・居住エリア・ライフスタイルなどを細かく見ていく必要です。

人材に関する要件をリアルな人材像として明らかにすることで、採用担当者の間で共通認識を持ちやすくなります。採用ペルソナを明確にしておけば、求人広告の作成時に役立ちますし、選考を行うときにも採用基準が明確になりやすいでしょう。

採用計画を作成する前に実施した社内ヒアリング結果をもとに、経営層や現場の責任者の意見・考えを反映させながら、採用ペルソナを明らかにしていくことが大切です。また、同時に複数の職種を募集する場合は、職種ごとに採用ペルソナを設定しておくとスムーズでしょう。

採用人数を決める

採用計画を立てる際は、何人採用する予定であるのかを明らかにしておきましょう。必要となる採用人数の求め方として、一般的には「必要採用数=必要要員数-在籍人員」で算出できます。

ただし、必要とする採用人数は今後の経営戦略や事業計画などによって違ってきますし、どれくらい採用活動に予算を割けるかによっても違ってくるでしょう。また、欠員を補充する場合は、現場の責任者の意見を聞きながら今後の業務量も踏まえて検討していく必要があります。

採用人数を決定する前に、現在の人員配置を適正化することで課題を解決できないかも精査しておくことが大事です。採用活動を進めていった結果、余剰人員が生まれてしまわないように、どのようなスキルや能力を持った人材が必要であるか、人材要件を改めて整理しておきましょう。

採用人数を決めると同時に、人材要件を明確にすることで、採用の間口を広げることにもつながります。

どの雇用形態で採用するかを検討する

一口に採用活動を行うといっても、どのような雇用形態で採用するかで、候補者へのアプローチは異なってきます。前述の通り、企業が採用活動を実施するのは、あくまで経営戦略や事業計画の実現のために必要な人材を確保することにあります。

例えば、「繁忙期を乗り切るために短期雇用の人材を多く確保したい」といった場合、長期雇用を前提としていないため、契約社員やアルバイトなどの雇用形態で人材を募集することになるでしょう。一方で、「新規プロジェクトの中核となる人材を採用したい」のであれば、正社員を前提として求人を行う必要があります。

そのため、採用計画を作成する際は人員計画や要員計画と照らし合わせて、必要な人材要件を細かく定義しておくことが大切です。雇用ポートフォリオを作成して、どのような雇用形態の人材を何人採用する必要があるのかを明らかにしておきましょう。

採用候補に合わせた採用手法を選ぶ

採用計画には具体的な採用手法も盛り込んでおく必要があります。採用手法は別に一つに絞り込む必要はなく、採用候補者に合わせて最適なものを選んでいくことが大切です。

具体的な採用手法として、次のものが挙げられます。

| 採用手法 | 利点 | 注意点 |

|---|---|---|

| 求人広告 | ・幅広い人材にアプローチが行えるので、母集団の形成に役立つ。

・採用人数が多くなるほど、採用にかかる費用を抑えられる。 |

・採用活動が長期化すれば、かえって費用がかさんでしまう。

・採用のミスマッチが起こる可能性がある。 |

| スカウト採用・SNS採用 | ・転職潜在層へのアプローチが行える。

・企業側が直接的に採用活動に携わるので、採用のミスマッチを防ぎやすい。 |

・スカウトメールを送ったり、SNSを運用したりする必要があるため、採用担当者の業務負担が大きくなる。 |

| 人材サービス | ・人材サービス会社に業務を委託できる部分が多いため、採用担当者の負担を軽減できる。

・専門性のあるスキルを持った人材の採用が行える。 |

・採用につながった際に、人材サービス会社に支払う費用が割高。

・外部に委託する部分が多いため、自社に採用ノウハウが蓄積しづらい。 |

| ホームページ | ・自社のことを深く理解してもらえる情報を直接発信できる。

・採用活動にかかる費用を抑えられる。 |

・ホームページの採用ページを作成する必要がある。

・採用ページを見つけてもらうための工夫が必要になる。 |

| リファラル採用 | ・自社の従業員や取引先などに人材を紹介してもらうため、採用のミスマッチが起こりにくい。

・転職潜在層にアプローチできる。 |

・紹介者に対してインセンティブの支払いが必要。

・不採用時のフォローを行うことが大事。 |

上記のように、採用手法にはさまざまなものがあるので、採用ペルソナや採用スケジュールを踏まえたうえで、どの手法でアプローチしていくかを検討しなければなりません。必要に応じて複数の手法を組み合わせてみましょう。

採用スケジュールを策定する

採用計画を作成するときは、採用スケジュールも盛り込んでおく必要があります。どれくらいの期間、採用活動を行うかを決めておかなければ、採用活動が長期化してしまい、予算が膨らんでしまう恐れがあるので注意が必要です。

採用スケジュールは基本的に、いつまでに何人必要かといった目標と照らし合わせて、日程を逆算して決めていきます。また、求人を行うタイミングについてもよく検討しておきましょう。

中途採用の場合であれば、一般的に求職者の数が多いのは3~4月ごろであり、求人数が増えるのは9~10月ごろだといわれています。求職者が多い時期は自社の認知度を高めることができますが、競合他社の求人数が多い時期であれば工夫をしないと、自社の求人が埋もれてしまう可能性があるでしょう。

特に求人数が多い時期は、求職者に対するアプローチの仕方が大事ですが、同時に内定を出すスピードについても考えておく必要があります。競合他社よりも内定を出すスピードが遅ければ、他社に人材をとられてしまう恐れがあるため、社内体制を十分に整えておかなければなりません。

採用市場や競合他社の動向などを踏まえたうえで、採用スケジュールを立ててみましょう。

採用計画書を作成する

ここまでのステップで決めた内容を採用計画書として取りまとめます。事前準備の内容も踏まえ、採用計画書は綿密に作成する必要がありますが、実際に採用活動を進めてみなければわからない点もあるため、状況に応じて柔軟に変更できる余地を残しておくことも大切です。

例えば、新たな採用手法を実施する場合、過去のデータと比較することができないため、採用活動を進めてみなければ求職者の反応などが不明確な部分があります。後から柔軟に計画を修正できるように、採用手法に優先順位をつけて、課題点が見つかったときの対応方法などをあらかじめ検討しておきましょう。

また、採用計画書には選考方法も盛り込んでおく必要があります。書類選考・筆記試験・面接といった選考方法だけでなく、「面接を何回程度実施するのか」や「面接官は誰が担うのか」といった細かな部分も決めておくほうが、採用活動をスムーズに行えるはずです。

採用計画やスケジュールを見える化する

採用計画書を作成したら、関係者がいつでも閲覧できるように、採用スケジュールなどとあわせて「見える化」しておくことが大切です。一部の採用担当者しか情報を閲覧できない状態にあると、何かトラブルが発生したときの対応が遅くなるケースがあります。

また、採用計画やスケジュールなどが可視化されていなければ、コミュニケーションがうまく機能せずに無駄な業務が生じてしまうこともあるでしょう。採用を予定している人数が多いほど、採用活動に関する業務も比例して多くなります。

部署や役職をまたいで日程を調整しなければならないときなど、事前に社内でスケジュールを共有できているほうが、予定を合わせやすくなるはずです。採用活動において生じる業務をできるだけ省力化するために、クラウドシステムの導入なども検討しておきましょう。

採用計画を策定した後の取り組み

採用計画は策定して終わりではなく、実際にきちんと運用していくことで、どのような成果が得られたのかを確認できます。特にポイントとなる部分は以下の通りです。

・全社的な取り組みとして進めていく

・採用サイトやSNSなどを見直す

・事前に決めた採用手法を実行する

・選考・面談を実施する

・内定者のフォローを行う

それぞれの点について解説します。

全社的な取り組みとして進めていく

作成した採用計画書の内容をもとに、経営層や現場の従業員の協力を仰いでいくことが大切です。採用活動は決して、採用担当者だけで完結するものではなく、全社的な取り組みとして進めていくものだといえます。

採用活動の目的が、自社の経営戦略や事業計画の実現のために必要な人材を確保することに狙いがあるため、どの立場の人であっても社内においては少なからず関係してくるはずです。また、実際に採用した人材は現場に配属されるため、各部署と採用活動を通じて緊密にコミュニケーションを取っておく必要があります。

採用業務に直接かかわらない部署であっても、会社説明会や選考時の面接官を依頼するなど、何らかの形で関係してくる部分はあります。そのため、採用担当者はさまざまな部署と連携を取ると同時に、得られた成果については適宜報告するなどして良好な関係を保つようにしましょう。

全社的な取り組みとして実施できる流れをつくっていければ、採用活動も自ずとスムーズに進んでいくはずです。

採用サイトやSNSなどを見直す

採用活動においては、企業側が積極的に情報発信を行っていくことが大切です。もちろん、求職者にとって有益な情報を発信していく必要があります。

情報発信に消極的な場合、採用活動を進めていくうえでも支障が出る恐れがあるので注意しましょう。例えば、ホームページに採用ページを作成してもまったく更新をしなかったり、情報量が少なかったりすれば、求職者から採用に対する熱意を疑われかねません。

また、SNSを運用している場合も同様であり、フォロワーから寄せられる質問などに丁寧に対応できなければ、かえって自社のイメージダウンにつながる恐れがあります。ただし、情報発信を継続するにはそれなりに負担が大きくなってしまう部分もあるため、自社だけのリソースで対応できるのかも見直してみましょう。

自社のリソースが不足しているのであれば、WebサイトやSNSの運用などに強い外部企業に業務の一部をアウトソーシングするのも一つの方法です。状況に応じて柔軟な対応を行ってみてください。

事前に決めた採用手法を実行する

採用計画書に盛り込んだ採用手法のなかで、どれを実際に用いるのかを決め、実際に実施していきましょう。採用手法には前述の通り、求人広告・人材サービス・リファラル採用など、さまざまな手法があります。

どの手法をメインで実施するのかや、複数の手法を組み合わせて採用活動を行っていくのかなど、採用担当者の間で意見を擦り合わせておくことが大事です。また、リファラル採用の場合は、社内の従業員や取引先から紹介を受ける形となるため、事前に丁寧な説明を行っておくことで、スムーズな実施につなげていけるでしょう。

そして、一定期間の運用をしたら、得られたデータをもとに検証していくことも大切です。求職者の反応や実際にどれくらいの数が選考に結び付いているのかを検証し、採用手法の優先順位についても見直してみましょう。

選考・面談を実施する

求人を行った結果、応募があれば次は選考や面談を進めていきます。あらかじめ採用計画書に、選考基準や人材要件、選考に携わる部署などを盛り込んでおけば、スピード感を持って進めていけるはずです。

特に選考基準や人材要件があいまいだと、面接官によって選考にバラつきが出てしまい、せっかくの人材をとりこぼしてしまう可能性があります。順調に採用活動を進めていくためには、ルールに沿った運用が重要になります。

採用担当者や他部署との連携を強化し、綿密なコミュニケーションを取りながら、選考や面談を行ってみましょう。

内定者のフォローを行う

求職者の選考が終わり、内定通知を出してからも、採用活動は続いていきます。内定を出したからといって、内定者が必ずしも入社してくれるとはかぎらないからです。

近年はどの業界でも人材不足が課題となっており、労働人口の減少から売り手市場になっている点を見落とさないようにしましょう。入社をするかどうかの最終判断は内定者にあることを忘れず、適切なフォローを行っていくことが大切です。

既存の従業員と接するための交流会の場を設けたり、定期的に面談を行ったりすることで、自社に対する内定者の志望度を高めていく必要があります。内定者が入社にあたって抱えやすい不安や悩みに寄り添い、積極的に情報開示を行っていくことで、スムーズに入社をしてもらえる流れをつくってみましょう。

採用計画をスムーズに立てるためのポイント

採用計画をスムーズに立てるには、以下の点を押さえておくことが大切です。

・採用業務の効率化について考える

・優先順位をつけて取り組む

・必要に応じてアップデートする

・採用計画に活用できるテンプレート

各ポイントについて解説します。

採用業務の効率化について考える

採用活動は採用計画に沿って実施していきますが、細かな作業が発生しやすく、一部の採用担当者に過度な業務負担が生じる恐れがあります。採用業務は広範囲に及ぶため、業務を効率的に進められるように、ITツールの導入を早い段階で検討しておくことが重要です。

採用活動を行う目的は採用業務を行うことにあるわけではなく、あくまで自社が求める人材を着実に獲得していくことにあります。そのため、細々とした採用業務に日々追われてしまうと、本来時間をかけるべき候補者の選考やコミュニケーションが不足するなどして、せっかくの人材を取り逃がすリスクが出てきます。

求人を行うタイミングによっては、競合他社との激しい人材獲得競争にさらされることになるため、どのようなときでもスピーディーに選考を進め、いち早く内定を出せる体制を整えておくことが大事です。採用業務のなかには応募を受け付けたときの返信メールの送信や、選考結果を通知する業務などITツールを活用することで自動化できる部分が多くあります。

また、オンライン面接を導入したり、得られたデータを分析したりすることもITツールとの親和性が高いといえるでしょう。必要に応じてITツールを活用していくことで採用業務を効率化し、人材の見極めなどのコア業務にかける時間を増やしてみましょう。

優先順位をつけて取り組む

採用計画を立案する際、検討に時間がかかってしまう項目については、あらかじめ優先順位を決めておくほうが無難です。また、採用人数や採用スケジュールなどは一つのプランに集約させる必要があります。

しかし、採用手法などについては同時に複数のものを組み合わせて実施するケースが多いので、どれか一つに絞り込もうとすれば、かえって余計に時間がかかってしまいます。どの採用手法をメインにして、ほかの手法を補助的に活用するかといった大まかなプランを立てておけば、初めから厳密に計画を立てる必要はありません。

採用計画に盛り込む内容を精査したうえで、スピード感を持って採用活動を行えるように、計画に柔軟性を持たせておきましょう。

必要に応じてアップデートする

採用計画は一度作成して終わりではなく、定期的に点検を行ってアップデートしていくことが大切です。採用活動を一通り終えた段階でデータの分析を行い、課題点を洗い出してみましょう。

重要な課題については対応策を検討し、次回以降の採用活動につなげていく姿勢を持つことが大事だといえます。人材サービスの利用など採用業務そのものを外部に委託する場合は別ですが、自社で採用活動の大部分を担っていくのであれば、蓄積された採用データやノウハウなどを活かしていくことで、採用活動をブラッシュアップできます。

独自のノウハウを施策の実施や改善につなげていけば、競合他社との差別化をうまく図れるでしょう。採用活動が落ち着いたタイミングでは、アップデートしていくことに時間をかけてみてください。

採用計画に活用できるテンプレート

採用計画を効率的に作成するためにおすすめしたいのが、テンプレートの活用です。d’s JOURNALでは、採用計画を立てる際に活用できるテンプレートをいくつか掲載しています。自社に合わせた内容にカスタマイズし、ぜひご活用ください。

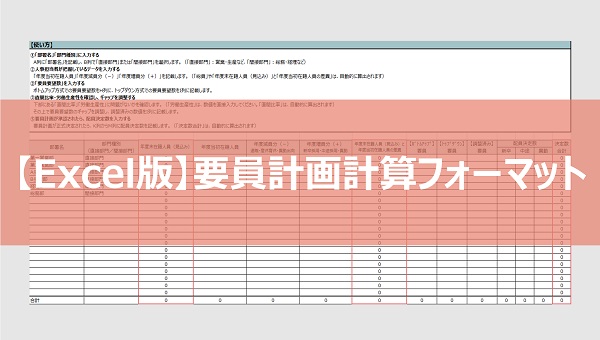

要員計画計算フォーマット

要員計画とは、事業を遂行する際に必要となる人数(人員)を見積もるための計画を指します。要員計画を策定することで、「今現在の社員の人数」と「期日までに目標とする社員の人数」のギャップが明らかになり、「何人新たに採用する必要があるか」を把握できます。

(参考:『【フォーマット有】要員計画の概要と計画の立て方・流れを解説』 )

こちらのフォーマット は、中長期的に会社に必要な人材を算出する際に活用できるものとなっています。

ジョブディスクリプション見本・テンプレート

ジョブディスクリプション(職務記述書)とは、担当する業務についての職務内容や必要とされるスキルなどを詳しく記載した文書のことです。ジョブディスクリプションの活用により、「職務に見合った人材の採用」や「能力・成果に応じた適正な待遇の決定」などの効果が期待できます。

(参考:『ジョブディスクリプションとは?テンプレートと記載例を使って作成、採用・評価に活用!』 )

こちらのテンプレート は、採用する人材のスキルや業務内容の明確化に役立つものになっています。

コンピテンシー項目一覧

コンピテンシーとは、ハイパフォーマーに共通して見られる行動特性を意味しています。採用基準を設ける際の指標の一つとして使われています。

自社で活躍している従業員のコンピテンシーをもとに採用基準を設定することで、入社後の活躍が期待できる人材を見極めやすくなるでしょう。

(参考:『コンピテンシーとは?1分でサクッとわかる!意味や使い方、スキルとの違いを解説』 )

コンピテンシー項目 は多岐にわたるため、こちらのサンプルをもとに、応募者に求めるコンピテンシー項目を明確化することをおすすめします。

まとめ

採用計画をしっかりと立てることで、自社が求める人材像が明らかになり、雇用のミスマッチを防ぐことにつながります。基本的な手順に沿って計画することで、実際に採用活動を進めていった成果や課題の把握などに役立つでしょう。

自社の実態に即した採用計画を策定するには、事前準備に時間をかけておく必要があります。十分な時間をかけずに見切り発車を行ってしまうと、後から計画の変更を余儀なくされてしまい、かえって多くの手間がかかる恐れがあります。

自社の状況を正確に把握することはもちろん、どのような人材を採用していけばよいかの方針を経営層や担当部署にヒアリングし、人員計画や要員計画を立ててみましょう。また、採用市場や競合他社の動向をリサーチして、現実的な目線で採用計画を見つめ直していくことも大切です。

採用計画を策定することで、自社の採用ノウハウが蓄積されていくため、より精度の高い採用活動を実施できるでしょう。

(制作協力/株式会社STSデジタル、編集/d’s JOURNAL編集部)

【Excel版】要員計画計算フォーマット

資料をダウンロード