2025年の崖とは?5つの課題点と3つの対応策を解説

d’s JOURNAL編集部

デジタル技術の進歩やグローバル化により、ビジネスを取り巻く環境は近年目まぐるしく変化しています。そのなかでも、国内企業の多くが直面する課題として考えられているのが、経済産業省が提唱した「2025年の崖」という言葉です。

2025年の崖は、企業の存続にかかわる重大な問題をはらんだテーマであり、何の対策も行わなければ廃業へ追いやられてしまう危険性も指摘されています。

この記事では2025年の崖の内容や企業が抱える問題点、実行すべき対応策について見ていきましょう。

2025年の崖とは

そもそも、「2025年の崖」とは具体的にどのような問題を指しているのでしょうか。ここでは、2025年の崖の概要や注目されている背景を解説します。

2025年の崖の概要

「2025年の崖」という言葉が注目を浴びるきっかけとなったのは、経済産業省が公表した『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~ 』(以降DXレポート)です。この言葉に含まれている「崖」とは、端的にいえばDX(デジタルトランスフォーメーション)に適応できない企業が、グローバルなデジタル競争に敗れて脱落してしまう分岐点を指しています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がIT・デジタル技術を活用して、ビジネス全体を新しくすることを意味します。単なるIT化とは異なり、デジタル技術による新たなビジネスモデルの構築が、DXの基本的な目的といえます。

デジタル技術の進歩は、さまざまな産業を飛躍的に成長させる一方、適応できない企業や事業を競争弱者へと追いやってしまう側面もあります。最新の技術を活用したビジネスの推進が求められている一方、複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムを使用している企業も多く、DXの一歩目を踏み出せないケースが少なくないのが現状です。

こうした状況を抱える企業にとって、2025年はまさに、事業を存続できるかどうかの「崖」にあたる年といえるでしょう。

DXレポートによる試算

2025年の崖という言葉が注目を集めた理由は、DXが進まないことによって生まれる衝撃的な経済損失が試算された点にもあります。DXレポートでは、2025年以降には既存システムが残存することによる課題に伴う経済損失が、最大で年間12兆円(現在の約3倍)にまで増加する可能性が指摘されています。

国内全体に影響を及ぼす損失額が算出されたことで、政府としても最重要課題の一つとして取り扱いはじめ、各省庁が具体的な施策を次々と打ち出すようになりました。「2025年の崖」とは、こうした未来の試算について警鐘を鳴らす目的で用いられた言葉ともいえるでしょう。

2025年の崖が注目される背景

2025年の崖が注目されている理由は、DXレポートが企業のIT投資の方向性に一石を投じる内容になっているためでもあります。多くの企業にとって、IT投資は主に「既存ビジネスの効率化」(=IT化)に振り分けられるものとなっているのが現状です。

デジタル技術を取り入れても、業務効率の改善や生産性の向上、コスト削減ばかりが目的となっており、根本的な企業成長につながる「事業の価値向上」への取り組みが不足してしまっているのです。しかし、本来のDXはIT化のような量的変化ではなく、新たなビジネスモデルや組織戦略に影響を与える「質的変化」を示しています。

こうした現状を踏まえて、経済産業省はDXに向けた「デジタル産業宣言の策定」を企業に向けて勧めるなど、積極的な施策を打ち出しています。

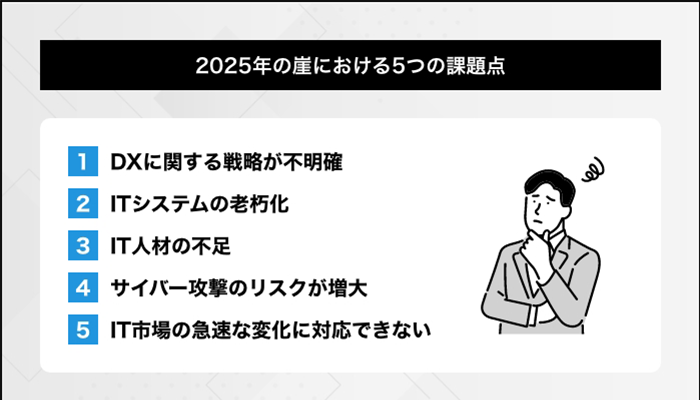

2025年の崖における5つの課題点

ここからは、2025年の崖における課題点を5つに分けて掘り下げていきましょう。

DXに関する戦略が不明確

1つ目の課題は、DX戦略が定まらない企業が多いという点です。DXの推進の必要性、重要性については多くの企業が強く認識しているものの、具体的にどのような戦略を策定し進めるのかが明確化されていないケースは決して少なくありません。

DXの推進は中長期的な取り組みが必要となるため、明確な戦略がなければスタートを切ること自体も難しいといえます。そこで重要となるのが、企業の中心となる経営層の意識改革です。

DXの推進は、新たなビジネスモデルの構築などの全社的なゴールを目的としているため、一つの部門や組織のみで実現できるものではありません。あくまでも経営戦略の一環として向き合っていく必要があるため、経営層による深い理解と的確な状況判断が求められます。

ITシステムの老朽化

2つ目の課題としてあげられるのが、既存システムの老朽化です。老朽化したシステムは「レガシーシステム」と呼ばれ、DXを阻む大きな要因と考えられています。

レガシーシステムの大きな問題は、構造上の問題から最新のシステムとのデータ連携に向かず、取引先や顧客とのやり取りに支障をきたしてしまう点にあります。また、機能や処理速度が現代のビジネスで求められるレベルに達しておらず、生産性を大幅に低下させているケースも少なくありません。

レガシーシステムを使い続ければ、生産活動や社外とのやり取りに大きな影響が生まれるため、特にグローバルなビジネス展開を考えるときには、大きな足かせとなってしまうでしょう。一方で、ITシステムの導入には多額の初期投資が必要であり、体力的に劣る中小企業ではなかなか実現が難しいのも確かです。

そのため、現時点で業務に大きな変更がなければ、多少の問題があっても既存のITシステムが長く使い続けられる傾向にあります。

IT人材の不足

IT人材の不足も、DXの推進を阻む大きな課題といえます。経済産業省の『IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果~報告書概要版~ 』では、2015年を起点として、およそ17万人のIT人材の不足が発生しているとされています。

そうした状況において、特に中小企業ではIT人材に十分な対価を用意することができず、採用競争に負けてしまうケースも多いです。その結果、ますます大手企業との組織力の差が開き、DXの波に淘汰されるリスクが高くなってしまいます。

さらに、古いシステムを使い続けることにより、ただでさえ不足している人的リソースが保守管理に割かれてしまい、イノベーションへの土壌が育たない点も大きな課題です。また、新しい技術・知識を持った若手の人材にとっては、古いシステムでは十分に自身のスキルを活かすこともできません。

そのため、優秀な若手の人材を獲得する際も大きく不利に働いてしまうといえます。

サイバー攻撃のリスクが増大

既存システムは比較的にセキュリティ性が低く、サイバー攻撃などのリスクにさらされやすいのも特徴です。また、長く使い続けるなかで仕組みが独自に複雑化されてしまったシステムも多く、新しい人材では対応が難しいというケースは少なくありません。

若い人材からすれば、最新の技術に基づいた知識やスキルを持っているにもかかわらず、わざわざ古いシステムで求められる知識を身につけるのは非合理的です。そのため、既存システムを利用していた人材が高齢化・退職していくにつれて、有事の際のシステムトラブルなどのリスクはさらに高くなってしまいます。

IT市場の急速な変化に対応できない

デジタル技術の進歩に伴い、DXの波は急速に押し寄せており、これまで無縁だった業界や企業にも多大な影響が及んでいます。新たなシステムの導入やサービスの展開に追いつけない企業は、取引の機会を大幅に喪失し、市場から淘汰されてしまう可能性もあるのです。

こうした理由から、2025年の崖への対策は、さまざまな業界・企業にとって喫緊の課題といえるでしょう。

2025年の崖への対応策

2025年の崖を迎えるにあたり、個々の企業としては具体的にどのような準備を行うべきなのでしょうか。ここでは、対応策としてあげられるものを6つのテーマに分けて解説します。

自社の現状を把握

2025年の崖を乗り越えるためには、まず自社におけるDXの推進状況を正しく把握する必要があります。どの程度までDXの取り組みが進んでいるかを確認することで、出発点と課題が明らかになります。

しかし、「質的変化」であるDXは、単なるIT化と比べて数値などで把握しにくいのも確かです。企業ごとに目指すべきゴールが異なるため、客観的な現在地の把握は簡単ではありません。

そこで活用したいのが、経済産業省が提供する「DX推進指標 」です。DXの推進状況を判断するために、経営とITの両方の分野における定性的な指標と定量的な指標がまとめられているので、企業が自己診断をする際に役立てることができます。

また、DXレポートの概要資料でも、ITシステムの全体像把握に向けた『「見える化」指標、診断スキームの構築 』が示されており、診断時の参考にすることが可能です。

DX推進システムガイドラインの策定

DXの推進が難しい理由の一つには、「ゴールが抽象的になりやすい」という点も関係しています。DXの推進を全社的な取り組みとするためには、全員が同じ方向を目指して進めるような共通目標が必要です。

そこで、DX推進を加速・実現するために、システム構築等において必要なアプローチやアクション、または失敗しないための典型パターンを示した「DX推進システムガイドライン」を策定することも大切です。「自社の経営戦略においてDXがどのような意味を持つのか」「DXで何を実現するのか」といったビジョンを共有しておくことで、各部門や各メンバーの意識が自然とまとまっていきます。

また、推進体制や組織の仕組みなどはできるだけ具体的に盛り込み、認識のズレが生じないように整えておくことも重要です。

情報の見える化を推進

DXの明確な方向性を決定するためには、経営層が経営課題を正しく認識しておかなければなりません。そのため、社内で保有している情報の「見える化」を行い、速やかに状況判断できるような仕組みを整えることも大切です。

たとえば、顧客管理に関するデータを例にあげて考えると、既存のシステムでは営業部門・カスタマーサポート部門・マーケティング部門・開発部門がそれぞれバラバラに情報を持っているケースが多いといえます。この状態では、必要なデータを収集するために各部門のすり合わせを行わなければならず、情報を整理するだけで膨大な時間がかかってしまうでしょう。

そこで、最新の顧客管理システムを導入して、顧客データを一元管理する取り組みが重要となります。顧客管理システムでは、部門間で簡単に情報を共有することができ、誰でもいつでも必要なデータを抽出することができます。

また、顧客データの高度な分析も行えるため、戦略の策定にもそのまま活用することが可能です。このように、システムの導入によって情報の見える化を実現することで、スピーディな意思決定が可能となり、DX戦略の精度はますます向上していきます。

ITシステムの刷新

これまで見てきたように、DXの推進を阻む大きな要因として、レガシーシステムが使い続けられている現状があげられます。古いシステムはさまざまなトラブルの原因となるため、可能であれば時代に合わせて入れ替えを行うのが理想です。

一方で、業務がストップしてしまうリスクや、従業員の高齢化による対応の難しさなど、企業によって刷新が行えない事情もさまざまです。この場合は、「不要な機能を撤廃する」「クラウド化や仮想化によるスムーズなデータ移行を行う」など、状況に合わせた判断も重要となります。

そのためには、経営陣が現場の状況もきちんと把握し、実現可能な方法を丁寧に探る必要があります。

ベンダー企業との新たな関係を構築

ITシステムの利用においては、ベンダー企業との関係性をより強固にすることも重要となります。従来のベンダー企業との関係性においては、システムの開発において「ウォーターフォール」と呼ばれる手法が主に用いられてきました。

これは、川上のプロセスから順に各工程の開発を行い、後戻りをしないことを前提に進めていく方法です。スケジュール管理がしやすく、開発プロセスごとに分担が容易なのがメリットであり、古くから大規模なシステム開発に用いられています。

一方、途中で仕様変更が行いにくいため、変化スピードが上昇した現代では行き詰まりに直面してしまう場面も少なくありません。そこで、今後はスピーディで柔軟に開発が行える「アジャイル開発」という方式がメインになっていくと考えられます。

アジャイル開発は、小さな機能単位で設計・開発からテスト、リリースまで行い、素早くサービスを提供することに重きを置く考え方です。そして、リリース後はユーザーも巻き込みながら機能をブラッシュアップし、プロダクトの質を高めていくという手順を踏みます。

環境の変化に対応しながら、柔軟にシステムの導入を進めるため、DXの推進には重要な方法といえるでしょう。そして、アジャイル開発を行うには、ユーザー企業とベンダーの綿密な連携が欠かせません。

IT人材の育成と確保

DXの推進において、重要な土台となるのは「優れたIT人材の育成と確保」です。経営層におけるITへの深い理解が重要であるのはもちろん、各事業部門にもDXを推進できるだけのスキル・知識を持った人材が不可欠となります。

さらに、DX推進を引っ張っていくためには、当然ながら組織を運営するリーダーシップや企業経営の理論、人望なども求められます。そのため、IT人材の育成計画を立てる際には、ITと経営の両輪に目を向けて行うことが重要です。

また、売り手市場が続くIT人材の採用では、企業側が主体的な採用活動に取り組む必要があります。現代では、優秀なIT人材を複数の企業で取り合うような状況が続いているため、採用広告を打ち出して応募を待っている従来の方法では、競争に対応しきれません。

「待遇や採用条件を見直す」「自社の魅力や将来性を積極的に発信する」「採用ターゲットを明確化する」「ダイレクトソーシングやリファラル採用を活用する」といったさまざまな採用方法を検討したうえで、自社に合ったものを実行することが大切です。

まとめ

経済産業省が公表した『DXレポート』は、DXの実現が進まない企業に対して警鐘を鳴らす内容となっています。なかでも「2025年の崖」という言葉は、DXに対応できない企業が競争力を失い、市場から淘汰されてしまうリスクを示した強力なキーワードといえるでしょう。

企業がこの問題に対応するためには、実情に応じたシステムの刷新が必要となります。また、それ以外にも「IT人材の確保・育成」「ベンダー企業との関係性強化」など、企業として取り組まなければならない課題は多岐にわたります。

まずは自社の現状を正確に把握し、解決しなければならない課題を洗い出すことからスタートしましょう。

(制作協力/株式会社アクロスソリューションズ、編集/d’s JOURNAL編集部)

【職種別マーケットレポート】モノづくりエンジニア(2023年11月号)

資料をダウンロード