【無料】障害者雇用の業務切り出しシート|人事・採用担当者向け完全ガイド

障害者雇用を行うにあたり、企業はあらかじめ「どのような業務を依頼するのか」を切り出しておくことが望ましいです。適切に業務を切り出すことで、障害者が自身に無理のない範囲で業務を行えます。

そこで本記事では、障害者雇用を行う企業に向けて、業務の切り出しを行うコツをお伝えします。切り出しをスムーズに進められるシートも配布しますので、人事・採用担当者はぜひご覧ください。

障害者を雇用する必要がある企業の基準と法定雇用率

従業員数が一定数以上の企業は、「法定雇用率」と呼ばれる所定の割合で身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用しなければならないことが、障害者雇用促進法43条第1項で定められています。2025年度の民間企業の法定雇用率は2.5%となっており、従業員を40人以上雇用しているのであれば、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

そして障害者を雇用するにあたっては、個々人に適性のある業務を割り振ることが望ましいです。しかし、現状は法定雇用率の達成が最優先となり、「障害者を雇用したものの、業務が本人の能力とマッチしない」といったことも起きています。結果、休職や早期離職につながっているケースも少なくありません。

(参照:『【図解】2024年から2026年の障害者雇用促進法の改正内容と企業対応例 ~募集・選考・入社後のフォローなど早わかり~』)

障害者に任せやすい業務の具体例と選定基準

障害者を雇用する際、本人が無理なく従事できる業務を任せることが理想です。障害者一人ひとりの特性や、能力、経験、意欲によって任せやすい業務は異なりますが、以下の条件に当てはまるなら障害者の方も比較的負担なく進められると考えられます。

障害者雇用で検討したい業務の条件例

●難易度が高くない

●高度な判断や意思決定が必要ない

●緊急性が低く納期にゆとりがある

●イレギュラー対応が少ない

●専門的な知識・経験を要さない

●顧客とのやり取りや、他部署などとの調整の発生頻度が少ない

●ルーティンワーク化しやすい

例えば、営業部門の業務のうち、上記に当てはまるものとしては「情報の入力・管理」「資料のファイリング」「商品資料のメール送付」などが挙げられます。

ただし、障害の特性や個々人の得意不得意は一人ひとり異なるので、「障害者だからこのような業務が良い」と一括りにできるものではありません。場合によっては、上記の条件に該当しない業務を難なくこなせる障害者もいるでしょう。

上記はあくまでも、障害者に任せられる業務が決まらない場合などに目安として活用してください。

障害者雇用に向けた業務切り出しの具体的な手順

障害者を雇用するのであれば、その前に「どのような業務を依頼できるのか」を考える、「業務の切り出し」を済ませておくことが理想です。ここでは、具体的な手順を紹介します。

配属部署を選定する

まずは、「障害者がはたらく環境が整っているか」「障害者が担える業務があるか」という観点で、配属先となる部署を選定します。「障害者に任せやすい業務の具体例と選定基準」の項でお伝えした基準を照らし合わせて、該当する業務のある部署を選ぶと良いでしょう。

また、候補の部署に所属している社員に、以下の項目をヒアリングしておくと業務内容を把握できます。

障害者雇用にあたり候補の部署にヒアリングしたい内容

●外部委託している定型業務はあるか

●マニュアル化されている業務はあるか

●定期的に発生する業務はあるか

●業務の量はどれくらいか

●「緊急性は低いが、余裕があればやりたい」と考えている業務はあるか

上記の内容を確認することで、各部署のおおよその業務がわかります。

部署ごとの業務を洗い出す

続いて、先ほどのステップで選定した、各部署で発生している業務を洗い出します。なお、この段階では「障害者に依頼する業務」に限定する必要はありません。まずは、その部署の業務を全て明確にしましょう。

なお、業務の洗い出しにあたっては業務切り出しシートをぜひご活用してください。各部署の担当者が部署名や業務名などの情報を入力すれば、それぞれの業務が可視化され、このあとのフローをスムーズに進められます。

業務を細分化して担当しやすくする

全ての業務を洗い出したら、それぞれの業務をさらに細分化します。これにより、障害者が作業しやすい業務が明確になるのです。

例えば、以下のように「その業務はどのような手順で進められるのか」を一つひとつ整理しましょう。

業務の細分化の例(顧客管理業務の場合)

●交換した名刺やメールの履歴などから顧客情報を集める

●専用の管理システムに顧客情報を登録する

●登録した情報を営業担当者に確認してもらい、必要に応じて修正する

●上記の手順を定期的に繰り返す

このように、業務を細分化することで、「障害者が負担なく従事できる業務」が把握できるようになります。

業務ごとの作業内容・時間・優先度を比較する

障害者一人ひとりの特性に合う業務を割り振るために、細分化した各業務の具体的な作業内容や所要時間、優先度など、細かな条件も洗い出します。これにより、「この業務は、一つのことに集中できる方に向いている」「音に敏感に反応してしまう方でも、この業務なら任せられる」といったように、個々人に適切な業務がわかるようになるのです。

担当部署に業務の詳細をヒアリングする

障害者に依頼する業務が決まったら、その業務を担当している部署との連携を強化しましょう。対象の業務の納期や納品物のイメージ、作業環境の詳細などをヒアリングします。

ヒアリングした内容を盛り込んで、適宜マニュアルの作成も進めましょう。

障害者雇用の業務切り出しを行う際の注意点

障害者雇用にあたっては業務の切り出しが非常に重要です。以下では、障害者雇用を成功させるために、業務を切り出す上で注意したい内容をお伝えします。

思い込みや偏見による業務判断は避ける

業務を切り出す際、「障害があるのだから、この業務はできないだろう」といったように、自身の思い込みで判断してはなりません。感じ方や価値観、障害の特性は一人ひとり違うため、一概に「障害者だから、これはできる・できない」とは決めつけられないのです。私たちには誰でも無意識レベルで発生してしまうアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)というものがあるとされています。業務の切り出しにあたっては、こうした自身の思い込みが発生していないかを常に意識して進めたいところです。

本人とのコミュニケーションだけでなく、カウンセラーや医師などの専門家との連携も適宜取り入れ、障害者への理解を深めながら任せる業務を考えましょう。

障害者が理解しやすい業務マニュアルを作成する

障害者がスムーズに業務を進められるよう、マニュアルの作成も忘れずに行うことが大切です。このときに意識したいポイントとしては、一般社員の目線で考えるのではなく、「障害者が理解しやすいマニュアルを作成する」ことが挙げられます。

障害の種類や個人の特性により異なりますが、障害者には集中力の維持が難しい方や、文章を理解するために時間を要する方もいます。そのような方も、直感的に業務を理解できるようなマニュアルを作成すると理想的です。

業務切り出しの担当窓口は一本化する

業務の切り出しを行う際、複数の部署とコミュニケーションを取ることとなりますが、切り出しを行う窓口や担当者自体は一本化することを徹底しましょう。

個別に対応する必要がないので現場の混乱が生じにくく、障害者の業務開始後にも不明点を相談する先が明確であればスムーズに解決につながるため、窓口の一本化は重要です。

なお、障害者の雇用義務のある事業主は、企業内で障害者雇用の取り組み体制を整備する「障害者雇用推進者」を選任するよう努める必要がありますので、例えば人事労務部長などを障害者雇用推進者として任命し、窓口を一本化するとよいでしょう。

障害者の特性に合った業務配置でミスマッチを防ぐ

切り出した業務と、障害者個々人の能力にミスマッチが生じないよう、適切な業務を割り振ることも大切です。すでにお伝えしているように、障害者の特性には個人差があるため、「どの業務が向いているのか」は人によって異なります。

例えば、はたらく意欲が高い人材であれば、一般社員が担う業務と近いものを可能な範囲で依頼するという選択肢もあるでしょう。反対に、自分のペースを守ってはたらきたい人材や、一定以上の配慮が必要な人材には、わかりやすい業務を依頼する必要があります。

障害者が安心してはたらくためのフォロー体制と支援内容

障害者雇用に向けた準備は、業務を切り出せばそれで良いというわけではありません。業務切り出しのあとに気を付けたいポイントもあります。

業務に慣れるまで丁寧にサポートする

障害者雇用が始まったら、まずは障害者本人が業務に慣れることを最初の目標とし、適宜サポートします。

本人が仕事を苦痛に感じたり、「自分にはこの仕事は向いていない…」と感じたりしてしまっては、退職する可能性もあります。業務に慣れるまでは、一般社員がサポートしましょう。

サポートの具体例としては、「最初のうちは0.5人分の業務量にとどめる」「障害者が対応した業務は、一般社員が全てダブルチェックする」などが挙げられます。

定期的に業務進捗を確認してフォローする

業務をサポートするとともに、定期的な進捗状況の確認も大切です。障害者からの報告を待つのではなく、障害者をサポートする役割の社員が「進捗状況はどう?」と声をかけましょう。

「自分から進捗状況を伝えることが常識では?」と思われるかもしれません。しかし、障害者の中には自分の意見を伝えることが苦手な方もいるため、こちらから様子をうかがい、必要に応じてサポートしましょう。

文章やイラストに残して情報を伝える

障害者に対し、仕事に関する情報や指示を伝える際は、伝え方にも工夫が必要です。口頭で話すだけではなく、メモやメールなど、後から見返して情報を確認できるツールを活用しましょう。

なぜなら、その場のコミュニケーションで完結してしまう口頭のやり取りでは、正しい情報が伝わらない可能性があるためです。人によっては、理解に時間がかかる場合や、指示された内容を短時間で忘れてしまう場合もあります。

そのような方でも情報を正確に把握できるよう、口頭以外のコミュニケーションも交えることが大切です。必要に応じて、図やイラストを活用してもよいでしょう。

定期的にヒアリングしてコミュニケーションを図る

障害者雇用を行って、本人が業務にあたるようになってからも、定期的に本人の意見をヒアリングしましょう。「切り出した業務が本当に本人に合っているものなのか」「本人は仕事に対し、どのように感じているのか」を把握するためにも、コミュニケーションは欠かせません。

定期的な面談を実施するほか、本人に毎日の作業日誌を記録してもらうといった方法もあります。本人からの意見を直接聞ける仕組みを整えることで、万が一障害者自身の状態が変化した際や、仕事に対してストレスを抱えてしまった場合にも、臨機応変な対応が可能となります。

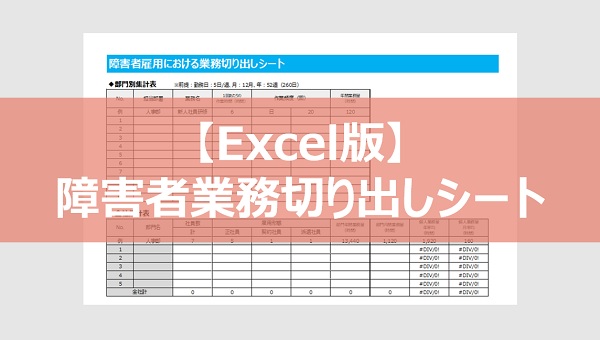

【無料】障害者業務切り出しシート(Excel)

業務切り出しシートを無料でダウンロードできます。Excel形式なので、各部署で簡単に入力が可能です。

また、貴社で使いやすい形にカスタマイズできますので、障害者雇用に向けてぜひご活用してください。

障害者雇用をスムーズに進めるには、適切な業務の切り出しが重要

多くの企業では、法定雇用率を満たすためだけに事前の入念な準備をすることなく障害者雇用が行われている実態があります。そのような雇用を行っていては、障害者自身が業務を苦痛に感じ、離職してしまう可能性も否定できません。

障害者の方が前向きな気持ちで業務にあたれるよう、障害者雇用を行う際には適切な業務の切り出しを行いましょう。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

【Excel版】障害者業務切り出しシート

資料をダウンロード