採用CX(候補者体験)とは?注目される理由や実施する4つのメリット

d’s JOURNAL編集部

人材の売り手市場が続く現代では、採用活動においてどれだけ候補者の心をつかめるかも欠かせないポイントとなります。そこで重要となるのが、自社の魅力や価値を知ってもらうことを目的とした「採用CX(候補者体験)」の考え方です。

今回は採用CXの基本的な考え方と注目されている理由、実施するメリットなどを詳しく解説していきます。また、取り組みのヒントとして、採用CXに力を入れている企業の事例もご紹介していきますので参考にしていただければ幸いです。

採用CXを行う前に、自社の魅力を整理したい方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

採用CXとは

「採用CX(Candidate Experience)」とは、求職者に自社の仕組みや魅力を適切に認知させ、しっかりと入社への意欲を高めてもらいながら採用を進めるための一連の体験を指します。採用CXでは自社の【認知・応募・選考・内定・入社】といったプロセスにおいて、企業側でさまざまな体験の場を用意し、求職者に興味や関心を抱いてもらうために必要な仕掛けを設計します。

自社の理念やビジョンとマッチした人材採用につなげていくために、「求職者が価値を感じる体験を与える」のが、採用CXの基本的な考え方であるといえるでしょう。採用CXの向上は、選考途中での辞退を予防したり、候補者の志望度を高めたりする効果があります。

採用CXを行う前に、自社の魅力を整理したい方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

採用CXが注目されている理由

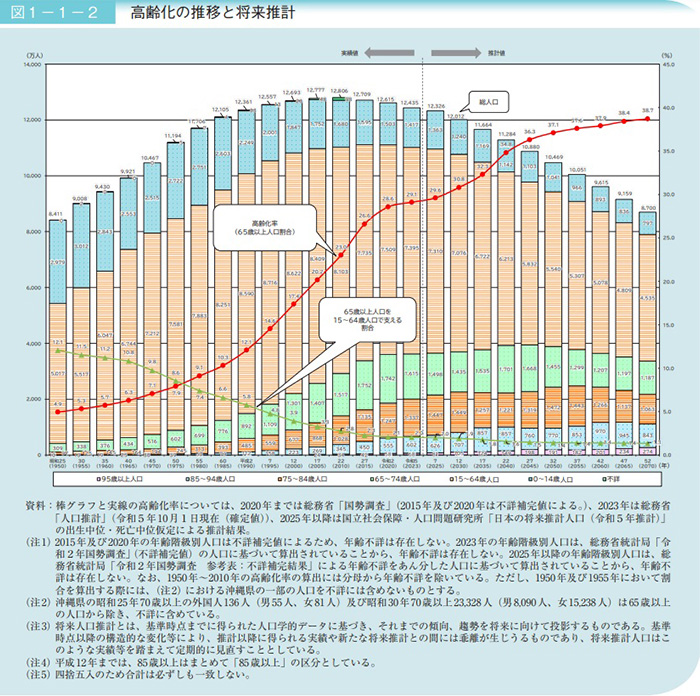

採用CXが注目されているのは、さまざまな要因により「企業が求職者を選別するのではなく、求職者から選ばれる時代」に変わってきているためだといえます。その理由の一つとして挙げられるのが、労働生産年齢人口の減少による働き手の不足です。

総務省の「令和6年版 高齢社会白書」によれば、令和5年(2023)における労働生産年齢(15~64歳)の人口は、総人口の59.5%とされており、ピークであった平成7年(1995)と比べると、約10%も減少しています。

(引用:総務省『令和6年版高齢社会白書 第1章高齢化の状況』P.3)

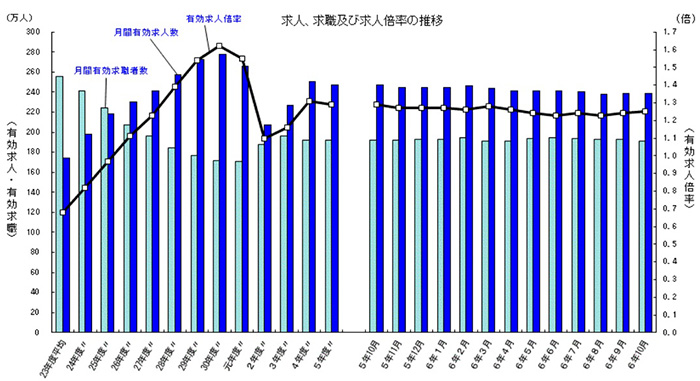

労働生産人口が減少すれば、限られた人材を企業間で求めることとなるため、売り手市場化が発生します。実際のところ、厚生労働省のデータによれば、近年の有効求人倍率は1.2倍以上で高止まりしている状況です。

(出典:厚生労働省『一般職業紹介状況(令和6年10月分)について』)

採用競争が激化するにつれて、企業と求職者の関係性にも変化が生じているのが現状といえるでしょう。また、仕事に対する価値観の変化により、転職に対するポジティブな印象が強まっている点も大きく関係しています。

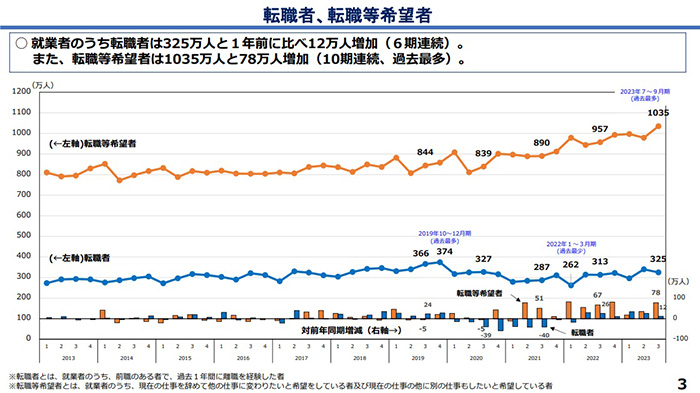

総務省統計局の調査によれば、転職者は6期連続、転職希望者は10期連続で増加しており、2023年時点では1,035万人にのぼるとされています。

(出典:総務省『直近の転職者及び転職等希望者の動向について』2023年12月18日P.3)

このように、人材の流動化が進んでいることも、採用競争の激化を招く要因だと考えられるでしょう。さらに、現代はインターネットの普及によって採用情報がオープンになっており、求職者個人でも企業同士を比較しやすい環境が整っています。

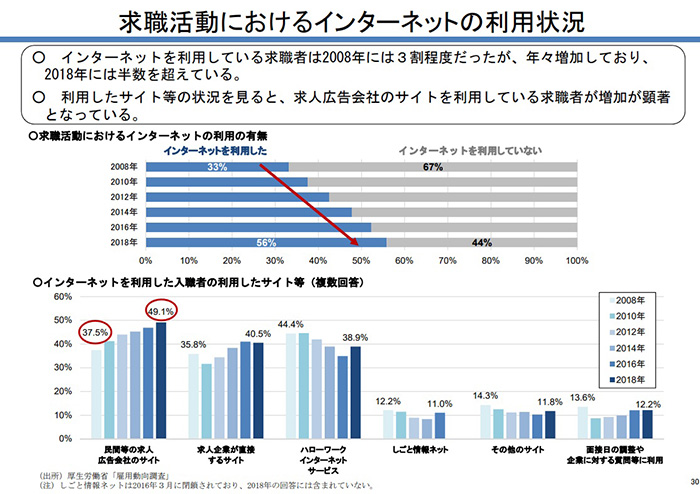

厚生労働省の調査によれば、求職活動におけるインターネット利用率は、2008年時点で33%であったのに対し、2018年では56%にまで増加。なかでも民間が扱う求人広告や企業自体が運営するサイトの利用率が高く、多くの求職者がインターネットで能動的に情報収集を行っていることは明らかです。

(出典:厚生労働省:『労働市場における雇用仲介の現状について』P.30)

つまり、現在の採用環境には、「働き手の減少による採用競争の激化」と「人材の流動化」、そして「開かれた情報収集のルート」という3つの要因が働いています。そのため、企業にはより主体的な情報発信と体験の提供が求められ、採用CXに対する注目度が高まっていると考えられます。

採用CXに取り組む4つのメリット

企業が採用CXに力を入れるメリットには、次の4つが挙げられます。

・企業イメージがアップする

・歩留まりの改善が期待できる

・リピーターの獲得につながる

・採用のミスマッチを減らせる

ここでは、それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

企業イメージがアップする

採用CXの取り組みによって、求職者に与える印象がよくなれば、企業イメージの向上に結び付く可能性があります。前述のように、現代ではインターネットを利用した求職活動がスタンダートになっており、情報収集を行うだけでなく個人が情報発信をするケースも増えてきています。

例えば、自社への応募や選考で求職者が満足のいく体験をされた際に、SNSなどでよい口コミをしてもらえた場合です。口コミは企業が発信する情報とは異なり、第三者の客観的な意見となるため、求職者からすれば親しみや信頼性を感じやすい情報となります。

よい口コミが増えれば、企業イメージのアップにつながり、採用活動にも有益な効果が期待できるでしょう。

歩留まりの改善が期待できる

選考過程における「歩留まりの改善」は、採用CXに力点を置く直接的なメリットといえます。歩留まりとは、前の選考プロセスから次の段階に進んだ候補者の割合のことです。

求職活動では同時に複数の企業の選考を受けるのが一般的であり、スケジュールのバッティングなどがあれば、途中で選考辞退をされてしまうケースもあります。採用CXに力を入れている企業では、候補者にもしっかりと自社の魅力が伝わるため、選考辞退をされてしまう可能性が低くなります。

各フェーズでの動機づけなどを見直して、求職者が抱えやすい不安や疑問に丁寧に対応していくことが大切だといえるでしょう。そうした取り組みによって歩留まりが改善され、より効率的な採用活動の実施につなげていけます。

リピーターの獲得につながる

採用CXは、自社の新たなファンを創出する活動(リピーターの獲得につながる)といっても過言ではありません。仮に採用に至らなかったとしても、自社によいイメージを持ってもらえば、次回の採用につながったり、別の人を紹介してもらえたりする可能性が生まれます。

次に応募してもらえる機会があれば、すでに自社を理解したうえで選考に臨んでもらえるため、採用におけるマッチ度の向上が期待できます。また、リピーターの獲得が進めば、「タレントプール」の構築も可能です。

タレントプールとは採用候補となる人材の情報を管理するデータベースのことであり、多様なデータを保有すれば、中長期的な人材戦略の強化に活用できます。

採用のミスマッチを減らせる

採用のミスマッチを減らし、採用活動全体のクオリティを高められるのも採用CXに力を入れるメリットです。採用CXでは各選考プロセスで自社の企業文化や魅力を発信するとともに、求めている人材像なども伝えることができます。

候補者にとっては、「自分が求めている働き方ができるのか」「どのように社会貢献ができるのか」をじっくりと判断できる場となるでしょう。そのため、選考の時点で自発的に企業との相性を見極めることができ、採用後に離職してしまうリスクが軽減されます。

採用CXを行う前に、自社の魅力を整理したい方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

採用CXに取り組まないことによるリスク

企業が採用CXに力を入れなければ、採用活動にデメリットが生じる可能性もあります。ここでは、採用CXをおろそかにすることで発生するリスクを2つに分けて見ていきましょう。

・応募者が減少して辞退者が増える可能性がある

・企業イメージが低下する可能性がある

応募者が減少して辞退者が増える可能性がある

採用CXへの取り組みが不十分な場合、どうしても自社の印象が薄くなり、応募者の減少や辞退者が増える可能性はあります。同業他社が自社よりも魅力的な情報発信を行っていれば、選考日程がバッティングした場合などに、他社の優先度のほうが高くなってしまうでしょう。

また、採用CXをおろそかにすれば、企業が自社の選考活動を見直す機会も失われてしまいます。候補者が内定を辞退する理由のなかには、「選考時と内定時の労働条件に相違があった」や「担当者や面接官の対応が悪かった」など、企業が誠実に対応すれば防げたケースも決して少なくありません。

採用CXはこうした損失を予防する意味でも重要な施策といえるのです。

企業イメージが低下する可能性がある

そもそも「企業が求職者に選ばれる時代である」という認識がない場合、不適切な採用活動によって、企業イメージを低下させてしまうリスクも生じます。先にも述べたように、候補者が企業の選考で受けた印象や経験した出来事は、口コミサイトなどを通じて公開される可能性があります。

悪い印象を与えた場合、企業イメージが低下するような情報をインターネット上に流される恐れがあるのです。実際のところ、Webリスクマネジメントを展開する「株式会社エフェクチュアルと株式会社グローバルウェイ」との合同調査によれば、就職・転職における情報源のうち、検索エンジンの検索結果や口コミサイト、レビューなどは高い信頼度を集めていることが明らかにされています。

就職・転職における情報源の信頼度

| 情報源の種類 | 信頼度(※) |

|---|---|

| 人事以外の社員・元社員からの情報提供 | 82.1% |

| Googleなどの検索結果 | 65.9% |

| 口コミサイトやGoogleレビューの企業の口コミ | 64.8% |

| 採用ホームページの情報 | 63.0% |

| 転職エージェントからの提供情報 | 59.7% |

| ナビサイト・転職サイトに掲載されている社員の声 | 51.7% |

| 人事からの情報提供 | 51.7% |

| SNSの検索結果 | 44.9% |

| ハローワーク掲載情報 | 37.0% |

※結果のうち「大いに信頼する」と「ある程度の信頼する」という回答の合計値

(参考:WEBリスクマネジメント専門メディア『SORILa』)

このように、企業を辞めた従業員や口コミ経由での情報は、一般的な転職サイトや転職エージェントの情報よりも信頼性が高いと判断される傾向があります。一度企業に悪いイメージがつけば、大きな影響が生じるリスクもあるので注意が必要です。

さらに、極端なケースを挙げれば、企業の悪いイメージが一般の消費市場にも影響を及ぼす恐れもあります。SNSなどで炎上すれば、企業の商品やサービスに対してもマイナスの評判が広がり、売上の低下を招くリスクもないとはいい切れません。

採用CXを構成する5つのフェーズとタッチポイント

企業が採用CXを進めるうえでは、取り組みの全体像を把握しておく必要があります。ここでは、採用プロセスを以下の5つに分け、具体的なタッチポイントをご紹介します。

1.採用準備

2.認知

3.応募

4.選考

5.内定・入社

採用準備

まずは、採用活動を始める前に、採用準備を整えておく必要があります。自社がどのような目的で人材採用を行うのかを明確にするために、求職者にアピールすべき自社の魅力を言語化する必要があります。

具体的には、「自社がどのような事業を展開しているのか」「どのようなKGI/KPIを伸ばす必要があるのか」といったポイントを明らかにし、指標を達成するために必要な要素を分解することが大切です。例えば、採用準備のフェーズでは、次のような項目を明らかにする必要があります。

・事業の適切な理解

・自社の魅力の整理

・競合他社の分析

・採用計画、採用人員の策定

・ペルソナの策定

・採用基準の策定

・議事録の統一・ルール化

・面接官の研修・ロールプレイング

自社の事業において、どのような人材が必要となるのか、人数や能力、経験などの要素を一つずつ洗い出すことが大切です。その内容に合わせて、ペルソナや採用基準を策定し、基礎的なルールを固めましょう。

また、採用CXでは特に面接官の存在が重要な役割を果たします。候補者と最前線で関わる大事なポジションにあたるため、育成・研修は念入りに行うことが肝心です。

認知

認知とは、求職者に自社の存在を正しく知ってもらうフェーズです。できるだけ幅広い母集団を形成するためにも、「楽しそうに働ける職場」「活気がありそう」「将来性がある」といったよい印象を持ってもらえるような情報を発信しなければなりません。

認知フェーズでのタッチポイントとしては、次のようなものが挙げられます。

・求人票

・自社ホームページ

・Webメディア

・採用サイト

・プレスリリース

・SNS

・従業員インタビュー記事

・イベント・交流会

・採用動画

ペルソナによってもメインの情報収集経路は異なるため、自社が採用したい人材に合わせた媒体を見極めることが大切です。

応募

応募のフェーズでは、自社の熱意や誠意を伝えるためにも素早いレスポンスがカギとなります。候補者が複数の企業で選考を受けていることを踏まえると、よい印象を与えるためには、他社に遅れないように明確な返答を行う必要があります。

応募段階でのタッチポイントとして挙げられるのは、次のような媒体・ツールです。

・求人票

・人材紹介サービス

・SNSのDM

・応募フォーム

・採用担当者とのやりとり

・インターンシップ

・カジュアル面談

・スカウトメール

・リファラル(紹介)

想定されるタッチポイントをすべてチェックし、担当者を明確にしたううえで、どのように対応するのかを固めておくとよいでしょう。

選考

選考は候補者と直接的に関わる重要なフェーズです。他社との競争に負けないために、スピード感が重要になるのは確かですが、信頼を得るためにも丁寧なコミュニケーションが欠かせません。

選考フェーズでのタッチポイントとしては、次の点が挙げられます。

・受付担当の対応

・オフィス内の従業員の挨拶

・従業員の身だしなみ

・オフィスの雰囲気(空調・明るさなど)

・面接官の雰囲気(やわらかで優しい)

・面接時の雑談(アイスブレイク)

・面接官の質問内容

・候補者の質問に対する回答

・Web面接

各タッチポイントを分解し、それぞれについてどのように対応すべきかを明確化することが大切です。また、面接時の対応については上記のタッチポイントを踏まえたロールプレイングを行い、面接官ごとにレベルのバラつきが生まれないように留意する必要があります。

内定・入社

採用CXでは選考だけでなく、内定を出してからのフォローにもしっかりと目を向けて仕組みを設計していく必要があります。候補者に内定を出している企業がほかにもあると想定し、内定承諾が得られるまで丁寧にケアを行うことが大切です。

また、内定後の取り組みは、「入社後に自社の一員としてスムーズに合流してもらう」ことも目的とします。働くうえでの不安や悩みを解消できれば、晴れ晴れとした気持ちで入社に臨んでもらえるようになるでしょう。

内定後のタッチポイントとしては、次のようなものが挙げられます。

・内定通知

・内定者フォロー

・条件交渉(特に中途採用の場合)

・会社見学

・社内イベント

・従業員との懇親会(Web座談会)

・内定者研修(Web研修含む)

また、社内の雰囲気を知ってもらうために、定期的に社内報を共有しておくのも一つの方法です。

(参考:『内定者のフォローは何をすべき?具体例と実施する際のポイントを紹介』)

採用CXを改善する5つのポイント

採用CXを踏まえた活動を行っても、なかなか思うような成果に恵まれない場合は、次のポイントを意識して改善に着手してみるとよいでしょう。

・採用ペルソナを見直す

・求職者とのタッチポイントを洗い出す

・課題となる点を確認する

・課題ごとの改善策を検討する

・施策を実施して効果測定を図る

採用ペルソナを見直す

採用活動の質を高めるためには、採用ペルソナを見直し、自社が求める人材像を最適化することが大切です。採用ペルソナでは、スキルや経歴だけでなく、趣味や価値観、キャリアの志向、情報収集の方法といった細かなポイントまで具体化していきます。

例えば、次のような形で採用ペルソナの設定を行うことが可能です。

社会的な特徴

・年齢:30代前半

・性別:男性

・家族構成:妻1人、子ども1人(3歳)

・世帯年収:600万円

・学歴:大学卒業

・職歴:メガベンチャーに勤務後、IT系スタートアップ企業に就職

職務的な特徴

・業種:BtoB 向けの無形商材を提供

・職種:営業職

・勤務地域:東京

・所属するチーム人数:5名程度

心理的な特徴

・ライフスタイル:子育てと仕事を両立しながら、キャリアアップのためにチャレンジしたい。

・パーソナリティ:コミュニケーション能力が高く、柔軟な対応ができる。

・仕事での優先順位:既存業務より、新しいプロジェクトに挑戦していきたい。

上記のように細かな粒度まで明確化されたペルソナがあれば、採用チーム内でも共通の認識を持ちやすくなり、採用基準や自社の訴求ポイント、利用する採用媒体などに一貫性が生まれます。

採用ペルソナについて詳しく知りたい方は『採用ペルソナとは?重要性や設定ノウハウ・具体例をまとめて紹介【シート付】』もチェックしてみてください。

求職者とのタッチポイントを洗い出す

採用CXの質を向上させるには、求職者とどのようなタッチポイントがあるのかを洗い出し、それぞれについて適切なアプローチができているかを点検することも重要です。先にもご紹介したように、求職者が自社の【認知・応募・選考・内定・入社】に至るプロセスには多様なタッチポイントが存在します。

採用担当者によって対応にバラつきが出ないように、全体的なプロセスの流れや各フェーズのタッチポイントを研修などを通じて確認しておきましょう。

課題となる点を確認する

タッチポイントを明確にしたら、各項目において課題となる点がないかを一つずつ確認しましょう。例えば、「担当者全員が指定の期日内にメールのレスポンスを行えているか」「面接官が選ぶアイスブレイクのテーマは適切か」など、タッチポイントごとに点検を行うと、思いがけない改善点が見つかることもあります。

課題ごとの改善策を検討する

課題が明らかになったら、現状と原因を丁寧に分析しながら、具体的な改善策を探っていきましょう。例えば、選考段階での歩留まりに問題がある場合は、各フェーズでの採用基準にバラつきが生じている恐れがあります。

特に最終面接を担当する役員と、書類選考や一次面接の担当者との認識が異なれば、最終段階での歩留まりが低下しやすくなります。この場合は、役員や経営層も交えた採用ペルソナのすり合わせが必要です。

また、各選考段階でのレスポンスが遅れているのであれば、適切なツールを導入して業務の効率化を行うか、ほかの業務から人手を借りてこなければなりません。さらに、面接官のスキルに不足があるのであれば、面接時のマニュアルの見直しや必要な研修を実施するなど、課題ごとに多様なアプローチが考えられます。

どのような施策を実行できるかは、社内のリソースや予算によっても左右されるため、採用活動全体を見渡して総合的に判断することが大切です。

施策を実施して効果測定を図る

各施策を実施したら、そのまま放置するのではなく、定期的にデータを分析して成果が出ているかを確認することが肝心です。成果につながっていないものがあれば、改めて原因と現状を分析し、ブラッシュアップを重ねましょう。

また、利用できるリソースに上限がある以上は、成果が出ていない施策を打ち切るという判断も必要となります。例えば、認知フェーズにおいて、認知度の向上や母集団形成につながっていないタッチポイントがあれば、費用対効果を冷静に分析して必要性を見定めることが大切です。

採用CXで成功している事例を紹介

採用CXに関する取り組みを考えるうえでは、すでに実践している企業の事例を参考にするのも効果的です。ここでは、採用CXによって採用活動で成果を上げている企業の例を3つご紹介します。

①メルカリ|面接官の育成に注力

株式会社メルカリでは、採用CXの取り組みとして面接官の育成に注力したことで、採用プロセスを改善し、大きな成果につなげることができました。

同社では、立ち上げから急速に事業が成長したこともあり、採用の仕組みがきちんと確立されていない点を課題としていました。「目の前のフェーズに必要な人材を確保する」ことに主眼が置かれていたため、採用の仕組みが確立されず、面接スキルが属人化したり、選考の判断基準の共有が追い付かなかったりする問題が生じていたのです。

そこで、同社は採用プロセスの体系化と共有に力を入れ、模擬面接の実施などで面接官の育成を図ることにしました。さらに、現場のチームが採用にも積極的に関わり、スカウトした人材のフィードバックを行うなど、全社的な取り組みとして採用CXの向上を進めました。

同社ではもともと「従業員全員がリクルーター」という価値観が存在していましたが、社内にしっかりと自社のカルチャーの浸透が進んだことで、4割の従業員がリファラル採用で入社するなどの大きな成果につながっています。

(参考:mercan『メルカリの今昔“採用”物語を現役メンバーが振り返る #今メルカリが一緒に働きたい仲間』)

(参考:mercan『「メルカリを勧めたというより…」社員紹介した・された者同士で話してみた!〜@ akkie&@ umechan編〜』)

②アサヤ株式会社|専任担当者の配置による対応のスピードアップ

宮城県気仙沼市に拠点を置くアサヤ株式会社では、採用CXの取り組みとして専任の採用担当者を配置することで対応のスピードアップを図り、大きな成果を生むことにつなげました。

これまではトップが通常業務と並行して採用業務を行っていたところ、応募者の反応が滞り、採用活動が難航するという課題を抱えていました。そこで、人材確保が急務となったタイミングで専任の採用担当者を配置し、求人情報の見直しやSNSの活用に着手していきます。

また、社長が担当していた一次面接を現場責任者に移行し、実際に働く現場の声を選考に反映させて適性を判断する方式を取り入れました。その結果、「自ら育成するので採用してもらいたい」という声が上がるなど、採用の可能性を大きく広げることに成功。

また、応募者が自身の状況や要望を率直に表現できる場として「カジュアル面談」を設け、信頼関係の構築とミスマッチの防止に役立てました。こうした取り組みの結果、従業員数約80名の中小企業ながら、1年間で12名もの採用に成功するという大きな成果が生まれました。

(参考:厚生労働省『地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集』P.22)

③Sansan|内定承諾率の向上

名刺管理を中心に幅広い営業DXサービスを取り扱うSansan株式会社では、多様な人材が活躍できる機会の創出を目指し、採用CXへの注力によって新卒採用での内定承諾率向上に成功しています。同社では求職者目線での採用活動を徹底し、「リクルーター面談」において、学生自身のやりたいことやキャリアビジョンの解像度を高めるためのサポートを実施するのが特徴です。

リクルーター面談とは、選考に進む学生全員に、人事担当が専属リクルーターとして就く制度のことです。一人ひとりをサポートすることで、自社に対する疑問やキャリアに関する悩みをきめ細かく拾い上げられ、入社への意欲を自然と引き出しやすくなる仕組みとなっています。

その結果、母集団の少ないエンジニアやR&D(研究開発)のポジションでも、多くの新卒人材を獲得することに成功しました。さらに、同社では現在リファラル採用比率35%を目指して、独自の採用紹介制度「マイミャク」や、採用候補者と従業員との交流イベント「Sansan Bar」を実施しています。

マイミャクとは、採用紹介時の会食費用を会社が負担し、採用が決定した場合にはインセンティブを支給する仕組みです。また、Sansan Barは多様な人材とのつながりを構築するのに役立っており、2030年5月期における目標達成が期待されています。

(参考:Sansan株式会社『人材の採用・育成・活躍』)

まとめ

採用CXは求職者から自社を選んでもらうために、企業側が演出する取り組みのことです。自社について正しく理解してもらい、企業理念やビジョンへの共感を得たり、自社でのキャリア形成に魅力を感じてもらったりするのが主な狙いです。

採用CXを成功させるには、採用活動全体を細かく分解し、各タッチポイントにおける施策やアプローチを丁寧に見直す必要があります。求職者目線で採用プロセスを見つめ直すことで、より効果的な採用活動を行うヒントを見つけられるはずです。

採用CXの基本的な目的と取り組み方をおさえて、自社の採用戦略に活かしてみましょう。

採用CXを行う前に、自社の魅力を整理したい方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

(制作協力/株式会社STSデジタル、編集/d’s JOURNAL編集部)

自社の魅力を効果的に整理するのに役立つ採用広報の『4P』ワークシート

資料をダウンロード