コンピテンシーとは?意味や評価・面接での使い方とスキルとの違いを解説

d’s JOURNAL編集部

ハイパフォーマーに共通した行動特性を意味する「コンピテンシー」。

近年、従業員一人一人の成長を促し、生産性を向上させる手段として、コンピテンシーを導入する企業が増えてきています。コンピテンシーは、どのような場面で使うことができるのでしょうか。

この記事では、コンピテンシーの概要や使い方、メリット・デメリットなどをご紹介します。

コンピテンシーとは?

近年、「コンピテンシー(competency)」という概念に注目が集まっています。「competency」という英語自体には、「能力」「技能」「力量」「適性」など、さまざまな意味があります。

企業において、コンピテンシーとはどのようなことを指す言葉として使われているのでしょうか。コンピテンシーの定義やコンピテンシーの生まれた背景・歴史について紹介します。

コンピテンシーはハイパフォーマーに共通した行動特性のこと

コンピテンシー(competency)とは、ハイパフォーマーに共通して見られる行動特性のこと。高い成果につながる行動特性とも言えます。「普段どのようなことを意識しているのか」「どういう理由で、どのような行動をしているのか」など、ハイパフォーマーの思考や行動を分析することにより、コンピテンシーを明らかにできます。なお、従業員に期待する成果は担っている役割や業務によって異なるため、コンピテンシーは職種・役割ごとに設定されるのが一般的です。

コンピテンシーの例としては、感情に流されず落ち着いて判断ができる「冷静さ」や、率先して行動した上で状況に応じて軌道修正をする「行動志向」、初対面の相手に対して好印象を与える「第一印象度」、問題の本質を見極めて解決を図る「分析思考」などが挙げられます。

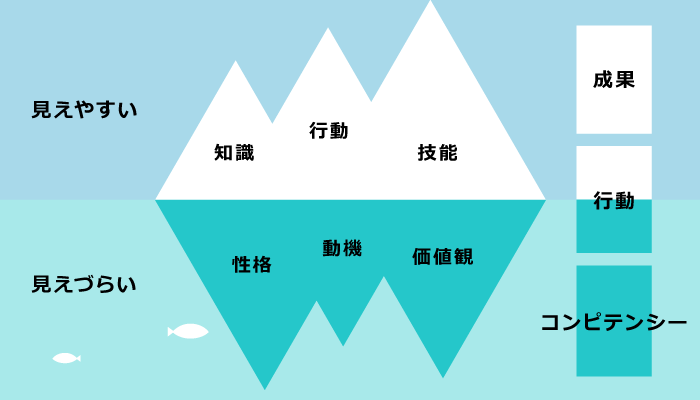

コンピテンシーでは、具体的な行動そのものではなく、行動につながる「性格」「動機」「価値観」といった要素を重視。そのため、可視化しやすい「知識」「行動」「技能」とは異なり、コンピテンシーには可視化しにくいという特徴があります。

コンピテンシー氷山モデル

コンピテンシーが生み出された背景・歴史

コンピテンシーはもともと、1950年代に心理学用語として誕生しました。ハーバード大学のマクレランド教授が1970年代前半に行った調査をきっかけに、人事用語として知られるようになります。マクレランド教授は米国国務省の依頼を受け、外交官の「採用時のテスト成績」と「配属後の実績」の相関関係を調査しました。

その結果、「学歴や知能は、業績の高さとさほど相関はない」「高い業績を上げる者には、いくつか共通の行動特性がある」ことが判明。その後、コンピテンシーは、「高い成果を上げる従業員に共通する行動特性」を意味する言葉として使われるようになります。「コンピテンシー項目の体系化」や「コンピテンシーに関する本の出版」などにより、コンピテンシーの認知度はさらに高まりました。

日本では、バブル崩壊により、「年功序列」から「成果主義」へと徐々に人事評価制度が変わりつつあります。その評価基準の一つとしてコンピテンシーが導入され始めました。また近年、少子高齢化による労働人口の減少が社会問題となっています。この課題を解決するためには従業員全体の行動の質を高め、生産性向上を図る必要がありますが、その手段の一つとして、コンピテンシーが再注目されるようになりました。

(参考:『年功序列とは?1分でサクッとわかる、制度の仕組みとメリット・デメリット』『【5つの施策例付】生産性向上に取り組むには、何からどう始めればいいのか?』)

コンピテンシーの行動特性の具体例

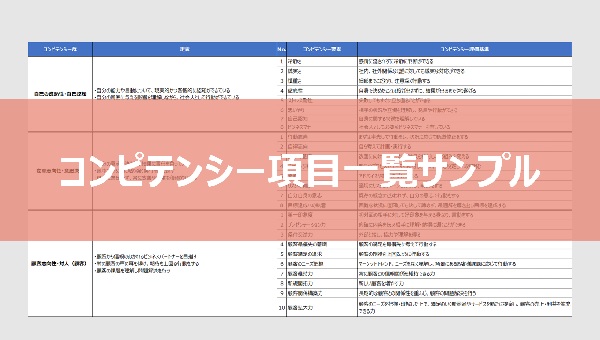

ここでは、多くの企業において役立ちそうなコンピテンシー項目の具体例について、表で紹介します。

| コンピテンシー 項目 |

概 要 | どういう従業員に 求められるか |

|---|---|---|

| 自己の成熟性・自己認知 | ・相手の状況や立場を理解したうえで発言・行動できる「思いやり」 ・誰に対しても誠実に対応できる「誠実さ」 ・社会人として必要な「ビジネスマナー」 |

全従業員 |

| 変革志向性・意思決定 | ・アドバイスや意見を受け入れる「素直さ」 ・困難な状況でも最適解を導き出して目標を達成する「目標達成への執着」 ・新たなプロセス・テーマを検討し実行に移す「チャレンジ精神」 |

全従業員 |

| 顧客志向性・対人(顧客) | ・初対面の相手に好印象を与える身なり・言動ができる「第一印象度」 ・相手に対して的確に内容を伝えられる「プレゼンテーション力」 |

主に、営業職や販売職 |

| 組織、チームワーク | ・自身の言動・行動によりチームの目標達成意欲を高める「ムードメーカー性」 ・相手に伝わる言葉で論理的な対話ができる「コミュニケーション」 |

チームで行動する機会が多い従業員 |

| 業務遂行 | ・明確、簡潔に文章を書ける「文章力」 ・滞りなく計画的に業務を遂行できる「計画性」 ・業務の流れを理解したうえで正しく安定した運用ができる「安定運用」 |

主に、管理職や管理部門の担当者 |

| 戦略志向 | ・問題の本質を見極めたうえで問題解決を行う「分析思考」 ・客観的な視点で物事を捉え、問題解決への道筋を立てる「論理的思考」 ・新たな発想を業務に活用しようとする「アイデア思考」 |

主に、企画職やクリエーティブ職 |

| 情報 | ・正しい情報をより早く、広く収集する「情報収集力」 ・収集した情報を状況・目的に応じて整理する「情報整理力」 |

主に、管理職や幹部候補の従業員 |

| 指示/統率 | ・メンバー一人ひとりの意欲やスキルに応じた適切なリソース配分と業務管理を行う「業務管理力」 ・規則やルールなどを自身がまず体現したうえでメンバーにも守ってもらう「指揮・指示の徹底」 |

リーダーシップが必要とされる職種 |

あくまでこれは一例のため、実際には企業ごとにカスタマイズして、自社に合ったコンピテンシー項目を設定していく必要があります。

コンピテンシー項目の具体例について知りたい場合は、こちらの記事を参考にしてください。

(参考:『コンピテンシーモデルとは?目的や活用例・作成方法を解説』)

コンピテンシーの活用にはモデルが必要

コンピテンシーを活用するためには、前もって「コンピテンシーモデル」を設定しておく必要があります。コンピテンシーモデルとは、ハイパフォーマーのコンピテンシーを洗い出し、企業が求める「理想の社員像」としてモデル化したもののこと。コンピテンシーモデルには、以下の3種類があります。

コンピテンシーモデルの種類

| 種類 | 概要・設定方法 | 特徴 |

|---|---|---|

| 理想型 | 企業が求める理想の社員像をもとに作成するもの | ・社内にモデルとするべきハイパフォーマーがいないときに有効 |

| 実在型 | 社内で実際に成果を上げている従業員にヒアリングを行ったうえでモデル化するもの | ・コンピテンシーをイメージしやすく、他の従業員の納得感を得やすい |

| ハイブリッド型 | 理想型と実在型を組み合わせたもの | ・2つのモデルのよい部分をうまく取り入れられる |

理想型には「理想を追い求めるあまり、実現不可能なモデルになってしまうことがある」、実在型には「モデルとなる従業員と他の従業員との間の乖離が大きいと採用しづらい」という課題があります。一方、ハイブリッド型であれば、こうした課題を解決できます。どのコンピテンシーモデルを採用するか迷った場合には、ハイブリッド型を選択するとよいでしょう。

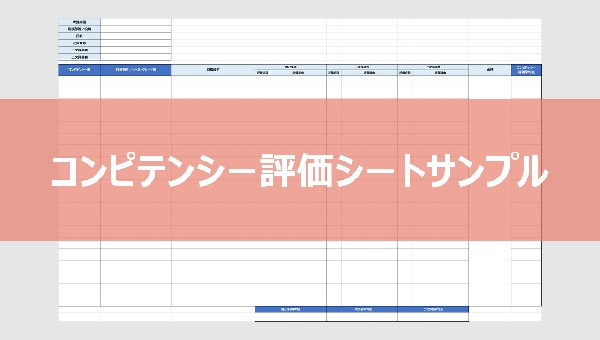

コンピテンシーモデルを作成する際は、「事前準備」「調査」「コンピテンシー項目の明確化」「コンピテンシーのレベル分け」「コンピテンシー評価シートの作成」という順で進めます。

作成方法の詳細については、こちらの記事を参考にしてください。

(参考:『コンピテンシーモデルとは?目的や活用例・作成方法を解説』)

コンピテンシーの使い方

コンピテンシーは、「人事評価」「採用、面接」「能力開発、キャリア開発」といった場面で活用することができます。

ここでは、コンピテンシーの使い方について、紹介します。

①人事評価項目に活用

コンピテンシーは、人事評価項目として活用するのが一般的です。人事評価制度には、コンピテンシーに基づく評価である「コンピテンシー評価」の他、個人目標の達成度によって評価を行う「MBO(目標管理制度)」や、上司や部下、同僚といった複数の立場から従業員を多面的に評価する「360度評価」など、さまざまな種類があります。中でも、「評価のブレ」を少なくする目的で使われることが多いのが、コンピテンシー評価です。

コンピテンシー評価を行う際には、部門ごとにハイパフォーマーへヒアリングを行い、評価項目を設定します。それに基づき、「目標としていた思考ができるようになったか」「どの程度まで、ハイパフォーマーの行動特性に近づけたのか」といった観点で、評価を行いましょう。

(参考:『MBO(目標管理制度)とは?目標設定・振り返り方法など成果が出る運用の秘訣を紹介』『人事評価制度の種類と特徴を押さえて、自社に適した制度の導入へ【図で理解】』)

②採用・面接などに活用

自社に合った人材を獲得するためには、「採用基準を明確にする」「面接で応募者の本質を確認する」といったことが重要です。

コンピテンシーは、採用基準を設ける際の指標の一つとして使われています。自社で活躍している従業員のコンピテンシーをもとに採用基準を設定することで、入社後の活躍が期待できる人材を見極めやすくなる効果が期待できるでしょう。

面接時にコンピテンシーを活用する際には、まず「直近1年以内に、最も成果を上げたエピソードについてお聞かせください」「どのような成果を上げることができましたか」といった質問をします。その上で、「なぜ、そうしようと思ったのですか」「成果につなげるため、どのような工夫をしましたか」など、掘り下げた質問を行います。

それにより、応募者のコンピテンシーを把握することができ、自社に合った人材かどうかを判断しやすくなるでしょう。

(参考:『コンピテンシー面接とは|質問例・評価基準などやり方を解説』

③能力開発・キャリア開発に活用

コンピテンシーは、能力開発やキャリア開発に活用することもできます。「どういった思考のもと、どのような行動をすれば高い成果につながるのか」をテーマにした「コンピテンシー研修」では、まず、ハイパフォーマーの行動特性を従業員に示します。

その上で、「どのような思考を身に付けたいか」「どういった行動ができるようになりたいか」といった目標を従業員一人一人に設定してもらいます。自ら目標を設定することにより、積極的・自発的な行動が促され、成長につながるでしょう。

コンピテンシーの活用方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

コンピテンシーを活用するメリット

コンピテンシーを活用するメリットとしては、以下の3つがあります。

コンピテンシーを活用するメリット

●採用ミスマッチの対策になる

●人材育成・評価の質が高まる

●生産性の向上につながる

それぞれについて、見ていきましょう。

採用ミスマッチの対策になる

「経歴やスキルを重視して採用したものの、会社が期待したような成果にはつながっていない」「新卒・中途採用した従業員が、早期離職してしまう」といった課題を抱えている企業も多いでしょう。

コンピテンシーを人材採用に活用すれば、採用基準を明確化できます。面接官による評価のばらつきを抑えられるだけでなく、自社に合った人材を見極めやすくなるでしょう。その結果、採用ミスマッチや早期離職の軽減が期待できます。

人材育成・評価の質が高まる

人事評価の基準としてコンピテンシー項目を設定することで、全従業員が「会社はどのような人材を必要としているのか」「そのために、どのような思考・行動が必要なのか」を理解できるようになります。自社で活躍するために必要なことが明確になるため、従業員一人ひとりの成長を促進できるでしょう。

また、コンピテンシー項目という明確な評価基準があることで、評価者の主観や経験の差などによる評価のブレも生じづらくなります。人事評価の公平性が高まり、評価を受ける従業員も評価に納得しやすくなるでしょう。

生産性の向上につながる

コンピテンシーの活用により、自社にマッチした人材が採用され、人材育成が効率的に進むようになると生産性の向上も期待できます。

「採用・人材育成・人事評価の指標」として社内に周知・浸透すれば、従業員一人ひとりのモチベーションやパフォーマンスが向上します。その結果、組織全体の生産性向上にもつながるでしょう。

コンピテンシーを活用する際の注意点

コンピテンシーの活用にはメリットがある一方で、注意が必要なこともあります。コンピテンシーを活用する際の注意点について、見ていきましょう。

コンピテンシーの設定には時間がかかる

「コンピテンシーの設定には時間がかかる」ことが、コンピテンシー活用に際しての一番の注意点です。

先述の通り、全企業共通で参考にできるものはあれど、実際には企業ごとにカスタマイズして自社に合ったコンピテンシーを定める必要があります。また、企業ではさまざまな職種・役割の従業員が働いているため、「全従業員を対象としたコンピテンシー項目」のほか、「職種・役割ごとのコンピテンシー項目」も定めるのが一般的です。

そのため、職種・役割ごとに「ハイパフォーマーへのヒアリング」や「コンピテンシー項目の設定」「コンピテンシーのレベル分け」などの作業が発生します。設定したコンピテンシーの活用に先立ち、「評価シートの作成」や「評価者へのガイダンス」「従業員への周知」なども必要となるでしょう。

定期的なアップデートが必要

「定期的なアップデートが必要」であることにも、注意が必要です。

コンピテンシーは、「一度設定したら、それで終わり」というものではありません。経営環境や事業戦略などの変化に伴い、会社が求める人材の在り方も変わっていくため、数年単位での定期的な見直しが必要となります。いったん設定したコンピテンシー項目を変更せずに運用し続けていると、時代の変化に対応できなくなってしまうため、定期的なアップデートを怠らないようにしましょう。

こうした注意点を踏まえ、コンピテンシーの導入・活用・運用にあたっては、中長期的なスケジュールを組むことが大切です。

コンピテンシーの関連語・類語

「コンピテンシー」と比較されることの多い、関連語・類語には、「コア・コンピタンス」「スキル」「アビリティ」があります。コンピテンシーの関連語、類語について表にまとめました。

| コンピテンシー | コア・コンピタンス | スキル | アビリティ | |

|---|---|---|---|---|

| 意味 | ハイパフォーマーに共通した行動特性(能力や技能を発揮する力) | 企業が持つ技術や特色 | 従業員の有する専門的な能力・技能 (能力・技能そのもの) |

ものごとが上手にできる力量や能力、特定分野における才能や技能 (能力・技能そのもの。スキルほど高度ではない) |

| 具体例 | ●冷静さ ●行動志向 ●第一印象度 ●分析思考 など |

●複数の市場、商品にアプローチする力 ●顧客に満足感を与える力 ●他社から模倣されない力 |

●特定の分野に関する専門知識 ●高度なパソコン処理能力 ●営業力 など |

●別の言葉と結びつけて使われることが多い(エンプロイアビリティ、トレーサビリティ など) |

| 対象 | 個人 | 組織 | 個人 | 個人 |

コンピテンシーとコア・コンピタンス、スキル、アビリティの違いについて見ていきましょう。

コア・コンピタンスとの違い

コア・コンピタンスとは、企業が持つ技術や特色のこと。例としては、「複数の市場や商品にアプローチする力」「顧客に満足感を与える力」「他社から模倣されない力」が挙げられます。

なお、コア・コンピタンスに関連した言葉として、企業成長の原動力となる組織的能力や強みを意味するのが「ケイパビリティ」です。コア・コンピタンスには、複数のケイパビリティが含まれます。コア・コンピタンスとケイパビリティでは、コア・コンピタンスの方がより広義の意味を持つと言えるでしょう。

コンピテンシーとコア・コンピタンスでは、その対象が異なります。コンピテンシーは、「個人」を対象にしたものですが、コア・コンピタンスは「組織」を対象としたものです。ハイパフォーマーが企業に高い成果をもたらす力がコンピテンシー、組織が顧客や社会に提供できる力がコア・コンピタンスだと理解するとよいでしょう。

スキルとの違い

スキルとは、従業員の有する専門的な能力・技能のこと。例として、特定の分野に関する専門知識や高度なパソコン処理能力、営業力などが挙げられます。

コンピテンシーとスキルの違いは、「能力や技能を発揮する力」なのか、「能力・技能そのもの」なのかという点です。スキルは「能力・技能そのもの」であるため、行動が伴わなければ成果には結びつきません。

一方、コンピテンシーは「能力や技能を発揮する力」であるため、コンピテンシーを有していれば高い成果に結びつきます。従業員一人一人が、自身のスキルを活かし、高い成果を上げるために必要な力がコンピテンシーであると理解できるでしょう。

アビリティとの違い

アビリティとは、ものごとが上手にできる力量や能力、または特定分野における才能や技能のこと。「生まれつきの能力」だけでなく、「努力してできるようになった能力」も含まれます。他の言葉と結びついて使われることが多く、従業員が企業に継続して雇ってもらうための能力である「エンプロイアビリティ」や、追跡可能性を意味する「トレーサビリティ」などが知られています。

アビリティには、スキルほど高度なものは求められません。また、コンピテンシーとアビリティの違いは、コンピテンシーとスキルの違いと同様、「能力や技能を発揮する力」なのか「能力・技能そのもの」なのかという点です。アビリティは「能力・技能そのもの」であると理解しましょう。

まとめ

ハイパフォーマーに共通する行動特性を意味するコンピテンシーには、「従業員一人一人の成長」や「生産性の向上」につながるといった効果が期待できます。

人事評価や採用、能力開発などに活用することで、社内によい影響がもたらされるでしょう。一方で、「コンピテンシー項目の設定に時間がかかる」「長期間、変更せずに運用し続けると時代の変化に対応できなくなる」といった課題もあります。

無理なく運用できる方法を模索した上で、コンピテンシーを社内に導入してみてはいかがでしょうか。

(制作協力/株式会社mojiwows、編集/d’s JOURNAL編集部)

コンピテンシー項目一覧【サンプル】

資料をダウンロード