ブラザー・シスター制度は早期離職防止に効果アリ?OJT・メンター制度との違いとは

d's JOURNAL

編集部

ブラザー・シスター制度とは、新入社員に対して同じ部署の先輩社員が業務指導やメンタル面でのフォローをする制度のことです。若手社員の早期離職が問題になっている現在では、新入社員の離職防止対策として取り入れる企業が増えてきています。今回は、ブラザー・シスター制度の概要、メンター制度・OJT制度との違い、メリット・デメリットなどをご紹介します。

ブラザー・シスター制度(シスターブラザー制度)とは? 導入の目的とは?

ブラザーシスター制度とは、新入社員と同じ部署の先輩社員を兄(ブラザー)や姉(シスター)と見立て、新入社員一人ひとりに仕事の進め方・心構えの指導、業務や社会生活における不安や悩みに対するアドバイスを行う制度のこと。“シスター・ブラザー制度”や“ブラザー&シスター制度”など、企業によって呼び方はさまざまです(ここでは、ブラザー・シスター制度に統一します)。通常、指導役には新入社員と年齢の近い先輩社員が任命されます。新入社員一人につき指導役が何人就くかは企業によってさまざまですが、一対一の指導となるケースが多いようです。

ブラザー・シスター制度の目的は、新入社員に企業への定着を促し、社内でキャリアを形成してもらうことです。入社間もない社員が職場の人間関係や社会人としてのあり方などに不安を感じた場合、年齢の離れた上司には相談しづらくても、年齢の近い先輩社員であれば相談しやすいということがあります。ブラザー・シスター制度を通じて年齢の近い先輩社員にアドバイスをしてもらうことで、新入社員は「悩みに共感してもらえた」と感じるでしょう。これにより、「この会社でキャリアを築きたい、成果を出したい」と思うようになり、企業への定着とキャリア形成が促されます。

ブラザー・シスター制度とメンター制度、OJT制度との違い

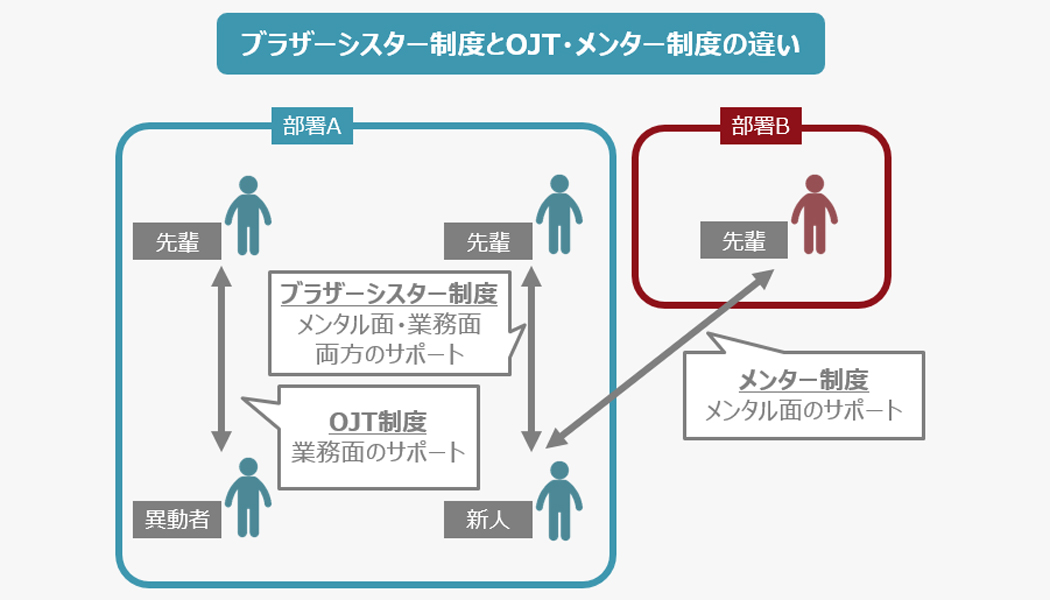

ブラザー・シスター制度と似た制度として、メンター制度とOJT制度があります。それぞれの制度との違いについてご紹介します。

OJT制度との違い

ブラザー・シスター制度とOJT制度は、同じ部署の先輩社員などが指導役になり業務指導を行うという点では類似していますが、指導対象となる社員とサポートの範囲が違います。ブラザー・シスター制度の指導対象者は基本的に新入社員のみですが、OJT制度では新入社員のみならず若手社員や中堅社員など全社員が対象になります。また、ブラザー・シスター制度では実務指導の他にも職場生活上の相談にも対応しますが、OJT制度では実務指導に特化しています。

この他、ブラザー・シスター制度では年齢の近い先輩社員が指導役に就くのに対して、OJT制度では先輩社員の年齢はさほど考慮されず上司が指導役に就くケースがあるという違いもあります。

(参照:OJTとは?メリットデメリット、やり方、手順を徹底解説【受け入れシート付】)

メンター制度との違い

ブラザー・シスター制度とメンター制度は、先輩社員が後輩社員のキャリア形成やメンタル面のサポートを行うという点では類似していますが、指導役の所属している部署とサポートの範囲が違います。ブラザー・シスター制度では新入社員と同じ部署の先輩社員が指導役となりますが、メンター制度では基本的に別の部署の先輩社員が担当します。そのため、ブラザー・シスター制度では実務指導を行えるのに対して、メンター制度では実務指導を除いたメンタル面でのサポートが中心となります。

この他、ブラザー・シスター制度は新入社員を指導対象としている一方で、メンター制度では新入社員や若手社員を中心とした全社員を対象としているという違いもあります。

ブラザー・シスター制度・OJT制度の違い・メンター制度

| ブラザー・シスター制度 | OJT制度 | メンター制度 | |

|---|---|---|---|

| 指導対象 | 新入社員 | 全社員 | 新入社員、若手社員 |

| 指導役の部署 | 同じ部署の先輩社員(年齢が近い) | 同じ部署の先輩社員(年齢不問) | 別部署の先輩社員 |

| サポート範囲 | 実務指導、メンタル面 | 実務指導 | メンタル面 |

ブラザー・シスター制度のメリット ー早期離職防止効果もー

ブラザー・シスター制度のメリットをご紹介します。

メリット①:早期離職の防止につながる

メリット②:先輩社員のマネジメントスキルの向上につながる

メリット③:深い人間関係の構築につながる

メリット①:早期離職の防止につながる

厚生労働省の最新の調査結果によると平成27年3月に大学を卒業した新卒社員のうち、1年目に退職した人が11.9%、2年目が10.4%、3年目が9.5%と、入社後3年以内に仕事を辞めてしまう人が31.8%もいるように、若手社員の早期離職対策は企業にとって緊急な課題です。

(参考:厚生労働省ホームページ『新規学卒者の離職状況』)

ブラザー・シスター制度では、新入社員は自分と年齢の近い同じ部署の先輩社員に、業務指導だけでなく職場の人間関係などさまざまなアドバイスをしてもらうことができます。悩みを早期に解消することで新入社員の仕事への不満が減り、先輩社員との信頼関係をもとに企業への愛着も生まれることから、早期離職の防止につながります。

メリット②:先輩社員のマネジメントスキルの向上につながる

社会人経験の浅い新入社員に指導する際、指導役となる先輩社員はどのように業務を指導すればよいかを考える必要があります。新入社員を指導したという経験は、将来部下を持ったときに役立つでしょう。また、新入社員の相談を受けることで問題解決能力の向上も期待できます。そのため、ブラザー・シスター制度を導入することで、企業の今後を担う先輩社員のマネジメントスキルの向上につながります。

メリット③:深い人間関係の構築につながる

業務を円滑に進めるためには、社員同士の人間関係が良好に築かれていることが重要です。指導やアドバイスをすることで、新入社員と先輩社員は密接に関わりあうようになります。そのため、ブラザー・シスター制度を通じて、深い人間関係の構築が期待できます。

ブラザー・シスター制度のデメリット ー先輩の負荷をサポートする必要ー

ブラザー・シスター制度のデメリットをご紹介します。

デメリット①:先輩社員に負荷がかかる可能性がある

デメリット②:後輩社員の間で不公平感が募る可能性がある

デメリット③:信頼関係がうまく構築できないと制度自体が破綻する可能性がある

デメリット①:先輩社員に負荷がかかることも…

先輩社員には、通常の業務に加えて指導役としての役割を果たす必要があります。業務的負荷が増えることに先輩社員が不満を感じるケースもあるでしょう。負荷が増大することへのサポートや、指導経験の少なさを補うサポートが、企業側には求められます。

デメリット②:後輩社員の間で不公平感が募ることも…

新入社員と指導役の先輩社員は年齢が近いとはいえ、性格や指導方針が合わずに、新入社員が先輩社員に不満を抱く可能性もあります。先輩社員の当たり外れに不公平感を感じると、自分とは対象的にうまくいっている同期を羨みモチベーションが低下する可能性があるため、注意が必要です。

デメリット③:信頼関係がうまく構築できないと制度自体が破綻することも…

新入社員と先輩社員の双方に、互いを理解し合う気持ちがないと、ブラザー・シスター制度は効果的に機能しません。先輩社員を信頼していないと、新入社員がやる気を出さない可能性があります。また、新入社員のやる気が感じられないと、先輩社員の指導意欲が低下が懸念されます。一方で、信頼関係の構築に成功していても、新入社員が過度に先輩社員に依存していると自立が遅れるという問題もあります。ブラザー・シスター制度を機能させるために、先輩社員に対する研修や意識統一、企業としての組織的サポートを行いましょう。

ブラザー・シスター制度を導入する際のフロー

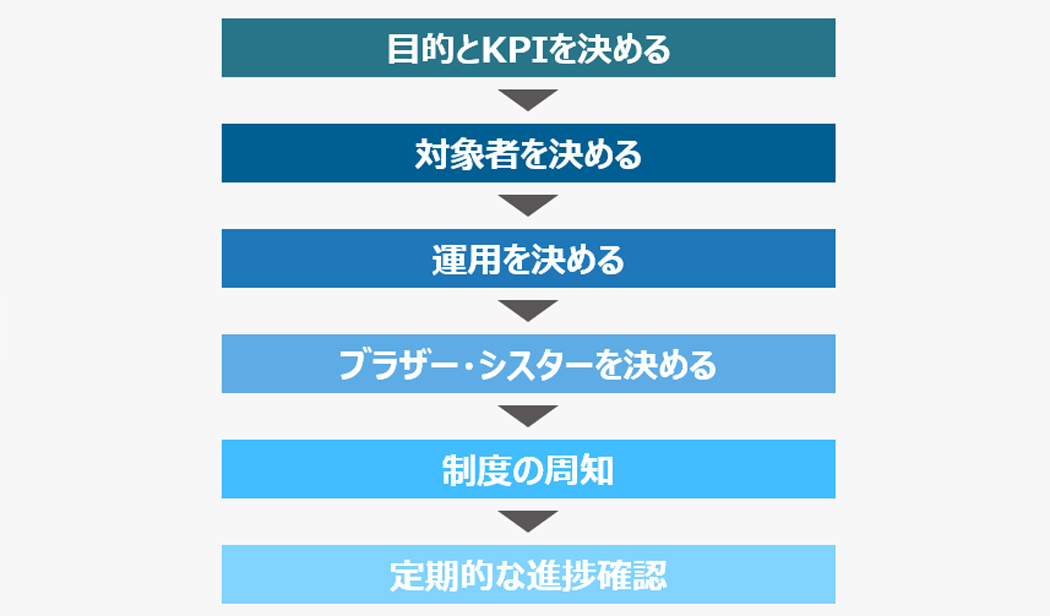

実際に、ブラザー・シスター制度を導入する際のフローについてご紹介します。

フロー①:導入にあたっての目的とKPIを決める

まず、ブラザー・シスター制度を導入する目的と、目的を果たせたかを判断するKPIを決める必要があります。新入社員の早期離職防止という目的であれば、新入社員の離職率をKPIにするといったように、具体的な目標とそれに合わせたKPIを設定しましょう。

フロー②:対象者を決める

目的とKPIが決まったら、次に決めるのは指導対象とする社員の範囲です。入社したばかりの新入社員、入社1年以内の社員など、具体的な対象者を決める必要があります。部署ごとに、対象者を確認しておきましょう。

フロー③:運用を決める

次に、ブラザー・シスター制度をいつからいつまで実施するか、指導役にはどのような指導をしてもらうかといった運用方法について決めます。先輩社員に指導を丸投げするのではなく、指導内容を明確にしておきましょう。また、部署や職種によって求められるスキルが異なるため、その点も踏まえた検討が必要です。

フロー④:ブラザー/シスターを決める

指導役となるブラザー/シスターに、どの社員を任命するかは慎重に検討しましょう。業務的負荷の増大や指導役としての適性を考慮した人選が必要です。面倒見の良い若手社員の抜擢や立候補制など、さまざまな選定方法から、目的に合わせたブラザー/シスターを選ぶことが重要です。

フロー⑤:制度の周知

ブラザー・シスター制度を導入する際には、新入社員や指導役となる先輩社員のみならず、社内全体への周知を行いましょう。制度について社内全体に通知することで、周囲の社員のサポートが期待できます。実際の取り組みの内容を社内報で伝えるなど、積極的に情報共有をしましょう。

フロー⑥:定期的な進捗確認

実際に運用を始めたら、新入社員がどのようなスキルを習得したのかを定期的に確認する必要があります。目標とするスキルに達していない場合、対策を考えましょう。また、指導役となる先輩社員に対しては、レポート提出や面談により、新入社員との人間関係や何か問題が起きていないかを確認するようにすることが重要です。

ブラザー・シスター制度の導入事例

実際にブラザー・シスター制度を導入している企業の事例をご紹介します。

事例:アサヒビール株式会社 ~ブラザー・シスターを公募~

大手ビール会社のアサヒビール株式会社では、毎年、新入社員の指導役となるブラザー・シスターを公募しています。自ら立候補したやる気のある若手社員に新入社員の指導を任せることで、社員同士が助け合う文化が生まれ、計画的に新入社員を育成することができます。

公募型ブラザー・シスター制度の効果などにより、全社の離職率は非常に低い状態を維持しています。

※事例は随時更新

【まとめ】

新入社員と年齢の近い先輩社員が指導役になるブラザー・シスター制度は、新入社員の不安を解消し、早期離職を防ぐのに効果的です。新入社員を指導することで、先輩社員の成長につながるというメリットもあります。運用をする際は、指導役の負担が増えすぎていないか、新入社員と先輩社員の間で信頼関係が構築されているかなどを確認することが重要です。ブラザー・シスター制度を活用し、新入社員を育成することで、企業の今後の成長につなげましょう。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、編集/d’s JOURNAL編集部)

OJTで活用!「受け入れ計画シート(6か月版)」無料テンプレート【Excel版】

資料をダウンロード