OJTとは?目的・メリット・デメリット・OFF-JTの違い

d's JOURNAL

編集部

OJTとは、実際の業務を通じて行う教育訓練のことをいいます。経験が豊富な上司や先輩社員を指導役として、若手社員などが業務遂行に必要なスキルを学んでいく方法です。

研修などではなかなか身につけられない実践的な知識や経験を積むことができ、個人の能力を高めることにつながるはずです。

この記事では、OJTを実施する意義やメリット、具体的に取り組んでいくための方法などを詳しく解説します。

OJTとは

OJT(On-the-Job Training)とは、実際の業務を通じて行う社内の教育訓練のこと。上司や先輩社員が指導役となり、新入社員や新しく配属された若手社員などに対し、業務遂行に必要なノウハウやスキルを伝えていく方法です。実施期間は3カ月~1年が目安とされていますが、決まったルールはなく、企業や業種、業務内容によってさまざまです。企業によっては、数日~1週間程度と短いケースもあります。

さまざまな業種で取り入れられている理由には、「実施がしやすい」「教える側のスキルアップにもつながる」といった点が挙げられるでしょう。ただし、指導役のスキルによって効果が左右されることや管理職の負担が増えるなどの側面もあるため、目的を達成するために適切なプログラムを立てたり、過度な負担が生じないような仕組みを整えたりすることが重要です。

OJTの目的

OJTによる人材教育の効果を高めるには、実施する目的をよく踏まえておくことが大切です。OJTを行う目的としては、主に次の3つの点が挙げられます。

OJTを行う3つの目的

・業務効率の向上

・未経験者の自信の向上

・新人の定着率の向上

それぞれの点について、さらに詳しく解説します。

業務効率の向上

OJTは実際の業務を通じて教育訓練を行う方法であるため、実践的な知識やノウハウを学ぶことに適しています。また、教わる側だけでなく、教える側の上司や先輩社員にとっても改めて業務を行う目的や自分の役割について見つめ直すよい機会となるでしょう。

指導を受ける側の能力開発だけでなく、指導を行う側の能力も向上していくため、業務効率を高めることにつながるはずです。そうした部署が増えていけば、会社全体としても組織運営の改善を図ることができ、生産性の向上にもプラスの影響を与えられます。

未経験者の自信の向上

新入社員や若手社員は、そもそも仕事の経験自体が少ないため、自信を持つことが難しいといった部分があります。特に慣れない職場環境においては、業務そのものだけでなく、人間関係や企業風土などにいろいろと不安を感じてしまいやすいものです。

OJTに取り組むことで具体的な仕事の段取りを一から教えてもらえるうえ、気になった点は上司や先輩社員にすぐ尋ねられるため、不安な気持ちを解消することにつながります。指導役の業務に対する姿勢などから、経営理念や将来のビジョンなどを知ることができ、やりがいを持って仕事に取り組むよい機会となるはずです。

密接なコミュニケーションを繰り返しながらOJTは進めていくため、自ずと人間関係の風通しもよくなり、仕事に対する不安要素が減り自信を持てるようになるでしょう。

新人の定着率の向上

新入社員や若手社員だからといって、能力や経験不足を理由に低いレベルの業務ばかりを与えていると、やがてモチベーションを低下させる原因になるものです。OJTなら、特定の業務において即戦力となるスキルを身につけさせることができるため、モチベーションの向上にもつながります。

自分の仕事に対して自信を持ってもらうことで、会社への定着率を高められるでしょう。また、OJTでは上司や先輩社員がマンツーマンで指導を行うため、個々の社員の強みや弱みを把握しやすいといえます。

社員同士の交流が自然と生まれるようになり、コミュニケーションを活発化することにもつながります。普段から社員の状態に気を配れるため、精神的なケアなども適切に行うことができます。

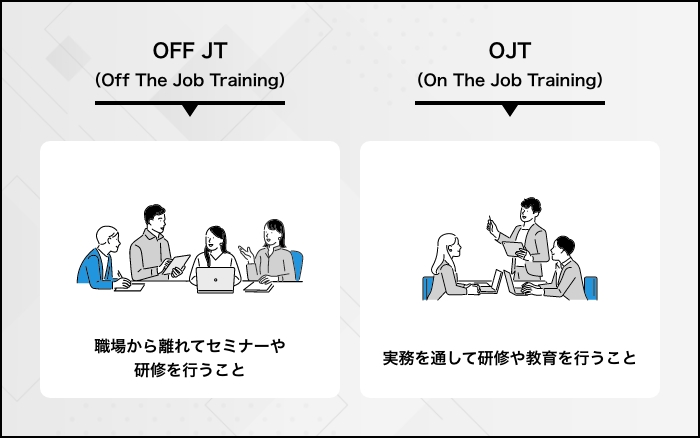

OJTとOFF-JTの違い

OJTと並んで社員教育として取り入れられているものに、OFF-JT(Off-The-Job Training)があります。OFF-JTはOJTと異なり、職場を離れて研修などを受ける教育訓練のことです。新入社員研修や管理職研修など、一定の期間集中して行われる教育プログラムとして実施している企業が多い傾向にあります。

OFF-JTのよい点は、自社にないノウハウやスキルを学べる点や、外部講師に依頼をするので管理職の負担が軽減できる点などが挙げられます。ただし、人材育成のためのコストがOJTよりもかかるため、どのように人材教育に組み込んでいくかの検討が必要です。

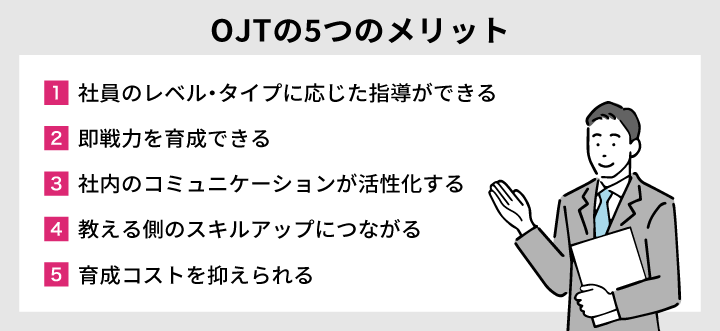

OJTの5つのメリット

OJTを導入するメリットはさまざまなものがあるため、継続して取り組むことで効果を実感しやすいです。以下の項目では次の5つの点において各メリットを解説します。

①社員のレベル・タイプに応じた指導ができる

OJTは指導役とマンツーマンで行われることが多く、社員の個性や強みなどをよく把握したうえで、効率的かつ柔軟なアプローチが行えます。

例えば、「マニュアル化しにくい細かな部分」や「イレギュラーな対応」などは、OJTを通して、現場の実情や本人の習熟度などに合わせて教えることができます。苦手なことを重点的に指導するなど、個人の特性に合わせて教育内容をカスタマイズでき、オリジナルの目標設定や育成計画を立てられるため、きめ細かな働きかけを行えるでしょう。加えて、指導したことが実践できているかをリアルタイムで確認できるため、タイミングを逃さずその場ですぐフィードバックが可能です。

それぞれの持ち味を活かしながら能力を伸ばしていけるOJTは、組織の活性化にもつながるはずです。

社員のタイプの具体例

OJTでは、個々の社員の特性をよく見極め、社員のタイプに応じた指導をするとよいでしょう。具体的には、次の3つのタイプに分けることができます。

・体験重視型:「とにかく体験して学びたい」

・価値観重視型:「きちんと理論を理解してから体験したい」

・承認重視型:「期待されることで努力できる」

体験重視型の社員であれば、具体的な目標設定を行い、まずは体験してもらう機会を設けましょう。体験を通じて得られた結果に対する振り返りが、成長につながりやすくなります。

価値観重視型であれば、丁寧なコミュニケーションを大切にしましょう。相手が理解するまで待ち、どのように考えているのか意見を尋ねる働きかけを行うことが大切です。

承認重視型は、発言や提案をむやみに否定せず、よい部分を褒めていくことが重要です。実際の能力よりも少し高い目標を設定すると、自律的な努力が期待できます。

②即戦力を育成できる

OJTは業務の具体的な流れや成果を目で見て確かめられるため、即戦力の育成に向いている方法です。上司や先輩社員から指導を受けつつ、本人が実際に取り組んでいくなかで、さまざまな気づきを得られます。

実務経験を中心に取り組ませることによって、単に知識を身につけてもらうだけでなく、状況に応じた柔軟な対応力の習得に役立つはずです。経験やスキルが定着するスピードを速められるため、即戦力を育成したいときに活用してみましょう。

③社内のコミュニケーションが活性化する

OJTを通じて、社内のさまざまな人たちとの交流が生まれやすくなります。実務を通じて、部署間の連携や自分の業務がどのような役割であるかを知り、広い視点で物事を考えられる人材を育てられます。

自ずとコミュニケーションが活発になり、協調性やメンバー間の信頼関係を育むことにもつながるはずです。多くの人が関わりながら仕事が成り立っていることを知れば、モチベーションのアップにもよい効果を与えられます。

④教える側のスキルアップにつながる

OJTの導入は、新入社員や若手社員の能力を高めるだけでなく、ベテラン社員や管理職のスキルアップにもつながります。OJTを通じて、教える側が業務に対する理解度を深め、指導力を向上させていける流れが自然と生まれます。

人材教育と組織の活性化といったメリットを同時に得られ、会社全体としても業務の効率化を実現可能です。継続して取り組んでいくことで、経営理念の浸透やビジョンの共有化などにも役立ちます。

⑤育成コストを抑えられる

OFF-JTは自社にないノウハウやスキルを習得させる際に有効な方法ですが、外部に委託することが多いため、コスト面で実施が難しいこともあります。一方で、OJTは実務を通じて教育訓練を行うため、人材育成にかかるコストを抑えやすいといったメリットがあります。

コスト面での負担が少なければ、必要に応じて実施しやすくなるため、継続してOJTの取り組みを続けることが可能です。即戦力の育成など短期的な施策として取り組むのもよいですが、中長期的な人材戦略のなかにOJTを組み込んでいくことも大切です。

OJTの3つのデメリット

OJTには多くのメリットがありますが、その一方で、以下のデメリットもあります。

・教育の質は指導者のスキルに左右される

・指導者の業務が増加する

・会社全体を理解するための研修には不向きである

OJTの効果を引き上げるために、導入前に起こりやすい問題を把握し、対策を立てておきましょう。

①教育の質は指導者のスキルに左右される

OJTはマンツーマンで実践的な指導が行えるのがメリットですが、教育担当者のスキルに依存する部分が大きいことに注意が必要です。業務に関する知識やプロセスを熟知している担当者であっても、指導者として実践的に人に教える能力が不足しているケースもあります。

教えるのが苦手な担当者であれば、教育の質が低下する原因にもなるため対策が必要です。具体的には、指導に関するマニュアルを作成したり、指導者向けの研修を受けてもらったりすることが挙げられます。指導者同士で情報を共有できる仕組みや上司が指導者のフォローに入れる体制などを構築し、指導者間でバラつきがないようにしましょう。

②指導者の業務が増加する

OJTは、現場で実践的な指導を行う貴重な機会ですが、通常業務にOJTの実施や進捗管理などが加わるため、指導者の業務が増えるという側面があります。特に、新入社員のOJTはゼロベースからの教育となるため、一時的とはいえ指導者には大きな負担です。

また、指導者の精神的負荷が大きくなると、受講者への目が行き届かなくなり、OJTの質が低下するだけでなく、指導者のモチベーション低下や離職につながる懸念もあります。OJTに関する業務を指導者だけに任せず、「指導マニュアル作成」や「複数人による共同指導」「指導者の業務量の調整」など、指導者をサポートする体制を整えることが必要です。

③会社全体を理解するための研修には不向きである

OJTは実践的な即戦力となる人材を育成することに向いていますが、幅広い視点で業務を捉えていく視点を身につけさせるのは難しい部分があります。現場の実務に沿って実践的な業務を一つずつ教えていくため、体系的に知識や技能を習得してもらうには不向きです。例えば営業職の場合、OJTでアポイントの取り方や商談のクロージングなどを学んでもらうことはできても、商品知識や市場分析なども含めた全体の流れを理解してもらうのは困難です。

教育効果をより高めていくには、必要に応じてOFF-JTも組み合わせていくことが大切です。OJTでは対応しきれない内容をあらかじめ確認しておき、OJTとOFF-JTを上手に組み合わせていくことで、相乗効果を生み出すことができます。

OJTの進め方

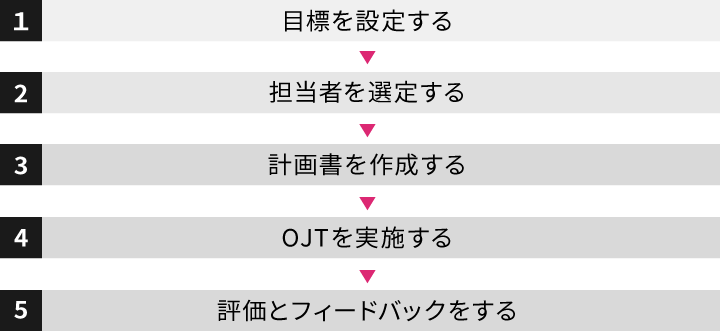

OJTの目的やメリット・デメリットを把握したら、実際の進め方を押さえておきましょう。基本的に次のようなステップで、計画的に進めます。

それぞれのポイントを解説します。

目標を設定する

まず、「OJTを通してどのような人材を育てたいのか」「受講者にどのような成長を望んでいるのか」という観点で、会社が求める人物像を目標に落とし込みます。OJT終了までに身につけてほしい知識やスキルなど目標を明確化することで、指導者と受講者のほか、チームや部署全体でも目標を共有することが可能です。効果的なOJTを行うためにも、求める人物像を具体的にイメージして、明確な目標を設定しましょう。

最終的な目標だけではなく、スキルの習得時期のような中間目標も設定して、OJT計画のマイルストーンのなかに組み込むことも大切です。達成度によって目標を調整できると、より効果的なOJTとなります。

担当者を選定する

OJTの成否を左右する重要な要素の一つが、担当者(指導者)の選定です。受講者が複数人いる場合は、マンツーマンで指導できるように、それぞれに担当者がつくことが望ましいです。担当者は、業務を論理的に説明できるほど業務を熟知しており、コミュニケーション能力が高い人が適任です。教育に抵抗がない人だとなおよいでしょう。

受講者の性格や経験などに合わせて担当者をアサインすることも重要で、「コミュニケーションを取りやすくするために受講者と近い年代の担当者にする」「高いレベルが求められる業務ではベテラン社員を担当者にする」などのケースもあります。企業によっては、担当者にあらかじめOJTに関する研修を実施して、指導スキルの向上を図ることもあります。

計画書を作成する

OJTの流れを可視化して効率的な指導を行っていくために、計画書を作成します。時に臨機応変な対応が必要となっても場当たり的な進め方を避けられるように、具体的な実施内容や中間目標なども盛り込みましょう。

計画書に必要な要素は、以下のとおりです。

・目標:OJTで達成したいこと(習得してほしい知識やスキルなど)

・期間:いつからいつまで実施するか

・内容:実施する具体的な内容(座学、実務、ロールプレイングなど)

・評価方法:受講者の習得状況をどのように評価するか

・スケジュールの詳細:いつ、何を教えるかという具体的な実施予定

受講者のスキルや指導者の業務量なども考慮して、無理がない計画を策定し、必要に応じて柔軟に計画を変更することも大切です。

OJTを実施する

計画に基づき、実際にOJTを実施します。一般的に、以下のステップで進めていきます。

・Show(やってみせる)

・Tell(説明する)

・Do(やらせてみる)

OJTは実践的な教育訓練のため、最初は指導者が目の前で実際にやってみせることが大切です。加えて、一つひとつのプロセスにどのような意味があるのかを、丁寧に説明することも求められます。指導者1人で複数の受講者を同時に指導する場合は、動画などのツールを利用するのもよいでしょう。

業務に対する説明が終わったら、いよいよ受講者の実践です。ただし、受講者に丁寧に説明したとしても、初めから完璧にできるわけではありません。うまくいかないことを前提に、失敗を恐れずに安心してチャレンジできるよう、指導者が見守ったり励ましたりして、受講者の心理的安全性を確保しながら実施することが重要です。

評価とフィードバックをする

OJT終了後には、受講者の習得状況を評価し、フィードバックを行います。評価は、計画に対する目標達成度を数値化するなど客観的な事実に基づいて行い、できた部分・できなかった部分を洗い出すことが重要です。成功・失敗の両方の視点から、なぜそのような結果になったのかを分析しましょう。

特に注意しておきたいのが、受講者のよい点をきちんと褒めることです。できなかった点ばかりを指摘すると、本人のモチベーションが低下してOJTの効果が薄れるほか、離職につながる恐れもあります。

指導者が自身のOJTを振り返ることも重要で、具体的なフィードバックがあると指導者の人材育成スキルが向上して、次のOJTに役立ちます。

OJTでぶつかりやすい課題と原因

OJTはすぐに実践しやすい取り組みではありますが、同時にぶつかってしまいやすい部分も少なからずあります。OJTを実施することで発生しがちな課題として、次の点が挙げられます。

OJTで陥りがちな3つの課題点

・指導者のサポート能力が不足していた

・コミュニケーションが不足していた

・設定した育成計画に基づく実施ができなかった

それぞれの課題がどのような原因で生じてしまうのかを見ていきましょう。

指導者のサポート能力が不足していた

OJTはマンツーマンを基本として実践的な指導が行えるのがメリットですが、教育担当者のスキルに依存する部分が大きいことに注意が必要です。業務に関する知識やプロセスを熟知している担当者であっても、実践を通じて人に教える能力が不足しているケースもあります。

また、指導者が複数名いるOJTでは、1人の講師が複数の受講者に向けて行う集合研修と異なり、教え方にバラつきが生じることも懸念されます。教える内容や順番などが統一されていないと、受講者が混乱するほか、受講者によって成長に差が生じる恐れもあるため、OJTの効果を高めるには指導者への教育が不可欠です。

具体的には、「指導に関するマニュアルを作成する」「研修を受けてもらう」などを、OJT計画に織り込みましょう。

コミュニケーションが不足していた

担当者と受講者の双方のコミュニケーション不足によって、OJTの効果が低下することもあります。基本的に指導者と受講者は一緒に行動するため、相性や仕事に対する価値観の違いなどで意思疎通が不足すると、OJTをスムーズに進めるのは困難です。両者のパーソナリティーをできるだけ把握して、担当者の人選は慎重に行いましょう。

また、指導者が通常業務で手一杯だと、OJTにかけるゆとりがなく、受講者が「放置されている」と感じるケースがあります。OJTに割ける労力や時間は、部署や時期などで差があるため、「採用とOJTは業務負荷の少ない時期に行う」「指導者に負荷が偏らないようチーム内で業務を調整する」など、企業全体でOJTをフォローする体制にしておくことも大切です。

設定した育成計画に基づく実施ができなかった

OJTにおいて、PDCAサイクルは不可欠で、特にPlan(計画)段階での目標設定が重要です。企業として「OJT研修後にどのような人物になってほしいか」という目標が明確になっていないと、適切な育成計画を策定できず、後に続くDo(実施)が失敗する危険性が高まります。

効果的なOJTを行うには、計画(Plan)で企業全体および個々の受講者について明確な目標を設定して、目標から逆算した計画を策定しましょう。指導者と受講者の双方で目標を共有し、Do(実行)やCheck(評価)で気づいた漏れや改善点などを洗い出して、必要に応じて追加のAction(行動)を行い、以降のOJT内容やPDCAサイクルの向上につなげます。

OJTを成功させるためのポイント

OJTの実施で行き詰まらないようにするには、成功に近づけるためのポイントをあらかじめ把握しておくとよいでしょう。主なポイントとして、次の4つが挙げられます。

OJTを成功に導く4つのポイント

・企業全体でOJTのサポートを行う

・反復的にトレーニングを行う

・指導者もOJTについて振り返る

・OFF-JTと併せて実施する

特に重視しておきたい点を中心に、詳しく解説します。

企業全体でOJTのサポートを行う

OJTを成功させるには、担当者だけが指導を行うのではなく、チームや部署など周囲のバックアップが不可欠です。新人教育は自社の成長や事業継続に関わる非常に重要なミッションのため、OJTの必要性や最終目標など会社全体で共有し、協力体制を構築しておくことが、OJTを成功に導くポイントとなります。

例えば、「指導マニュアルを整備する」「OJT担当者が研修に参加する機会を提供する」「OJTに必要な時間を確保するために担当者の業務量を調整する」などです。全社的にさまざまな側面からサポートすることで、OJT導入の効果を高められるでしょう。

反復的にトレーニングを行う

適切な目標設定や丁寧な指導があったとしても、実際に課題をクリアしたり、スキルを習得したりするまでにはそれなりに時間を必要とします。そのため、単発的な取り組みとして行うのではなく、反復的にトレーニングを実施することを念頭に置いておきましょう。

また、スキルの習得までに長い時間を要するのであれば、段階的に取り組めるように計画を細分化しておく必要もあります。対象者が試行錯誤しながら、能力を定着させられるような体制を整えておくことが重要です。少しずつ難易度を上げたり、異なる状況下で実践させたりすることも、受講者の理解を深め、応用力を高める効果が期待できます。

また、突発的なトラブルが発生した場合に備えて、第三者によるチェックを入れるといった施策も取り入れておくと安心です。OJTにかけられるリソースを的確に把握したうえで、反復的にトレーニングが行える環境を整えてみましょう。

指導者もOJTについて振り返る

OJTは指導者のスキルによって結果が左右されるため、担当者が自身の指導について振り返ることも重要です。必要なことを教えて終わりとするのではなく、受講者の反応や指導の良かった点・改善点などを記録するなどして、次回の指導に活かしましょう。

例えば、「この説明は受講者にとってわかりやすかったか」「もっと具体的な例が必要だったか」など、具体的な改善点を見つけて、以後のOJTに役立てます。加えて、他のOJT担当者と情報交換を行うことでよりよい指導方法を検討することが可能となり、組織全体のOJTの質を高めることにも貢献できます。

OFF-JTと併せて実施する

OJTの課題を解決するために、OFF-JTを両方実施することも重要です。OJTは実務を通して業務を学ぶことができるため、実践的なスキルを身につけるうえで有効な手法ですが、それだけでは理論的な背景や体系的な知識などを理解することが困難です。専門知識が必要などOJTに向いていない職種や業種もあるため、OFF-JTを併せて実施することでOJTの課題を解決しましょう。

OFF-JTでは、「講義形式」「通信教育」「eラーニング」などを通じて、業務に必要な基礎知識や理論を体系的に学ぶことが可能です。受講者がOFF-JTでインプットした知識をOJTで実践することで、学習の成果を実感しやすくなるほか、OJTで得た経験をOFF-JTで理論的に裏付け、より深い理解へとつなげる効果も期待できます。

まとめ

OJTは、さまざまな業種で取り入れられており、人材育成にかかるコストもOFF-JTと比べて低いことから、取り組みやすい教育訓練です。受講する社員のレベルやタイプに合わせたきめ細やかな指導が可能で、即戦力を育成できるため、受講する社員の自信が向上し組織の定着率アップも期待できます。

しかし、OJTで人材育成の成果をあげるためには、教育担当者を対象としてOJT研修を行うなど、指導役となる上司や先輩社員の教育スキルアップが欠かせません。OJTマニュアルや計画の作成、指導者の業務量の調整など、会社全体でOJTをフォローする体制づくりも重要です。

メリット・デメリットを理解したうえで、今回ご紹介したポイントを押さえながらOJTを実施し、組織全体の活性化につなげていきましょう。

(制作協力/株式会社mojiwows、編集/d’s JOURNAL編集部)

OJTで活用!「受け入れ計画シート(6か月版)」無料テンプレート【Excel版】

資料をダウンロード