【事例あり】ノーレイティングとは?従来の制度との違いや4つのメリット

d's JOURNAL

編集部

「ノーレイティング」とは、一般的な評価制度とは異なり、従業員をランク付けせずにより柔軟な尺度で評価する制度を指します。近年では多様な人材を活かす仕組みとして、ノーレイティングやそれに類似する制度を導入する企業も増えています。

今回は、ノーレイティングと従来の評価制度との違いについて、さまざまな観点から詳しく見ていきましょう。また、自社に導入するメリットや導入のためのプロセス、企業における活用事例もあわせてご紹介します。

評価シートを使い、客観的に従業員を評価したり、可視化したりしたいとお考えの方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

ノーレイティングとは

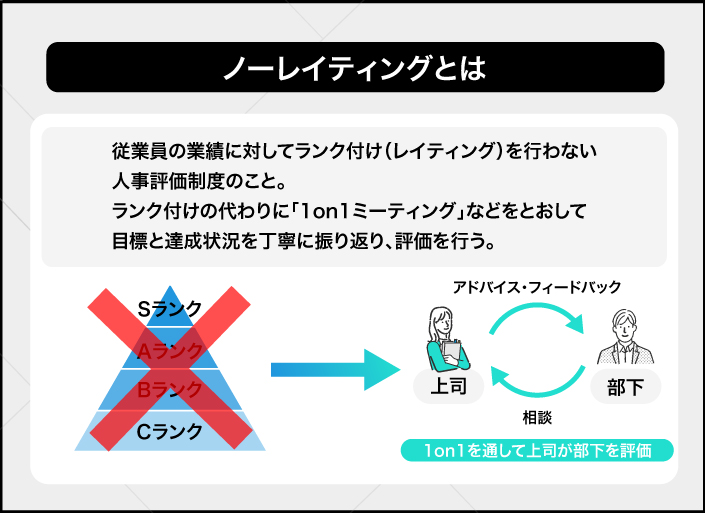

「ノーレイティング」とは、従業員の業績に対してランク付け(レイティング)を行わない人事評価制度のことです。一般的な人事評価制度では、半期~四半期ごとに1回の査定を通じて、従業員のランク付けを行いながら評価を定めていきます。

それに対して、ノーレイティングではランク付けを行わない代わりに、上司がその都度フィードバックを行って評価していくのが特徴です。主に1on1ミーティングなどの機会を設け、個人の目標と達成状況を丁寧に振り返りながら、一人ひとりに合わせたきめ細やかなフィードバックを行います。

評価シートを使い、客観的に従業員を評価したり、可視化したりしたいとお考えの方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

ノーレイティングの給与(報酬)の決め方

ノーレイティングではそもそもランクという概念が存在せず、評価者となる上司の裁量によって給与が決定されていきます。一方、一般的な人事評価制度では、レイティングによるランク付けに紐づき、従業員ごとの評価を定めて給与や賞与を決定します。

ノーレイティングでは部署ごとにまとまった人件費予算を割り当て、責任者がメンバー一人ひとりの評価を丁寧に行い、報酬の配分を決めていくといった流れです。給与を決めるという強力な権限が集約されるため、評価者には大きな責任が発生しますが、細かな要素を考慮できる分だけ納得感が得られやすくなるのが利点とされています。

従来の人事評価制度の課題点

ノーレイティングが生まれる前の、従来の人事評価制度であるレイティングには、主に4つの問題点が挙げられます。ここでは、従来の評価制度にどのような課題があるのか、具体的に見ていきましょう。

・個性のある従業員の業績が評価されづらい

・従業員のモチベーションが高まりにくい

・従業員の成長が阻害されるケースがある

・評価にタイムラグが生じる

個性のある従業員の業績が評価されづらい

従来の人事評価制度であるレイティングでは、画一的な基準に基づいて相対的な評価が行われるため、個性のある従業員の業績が正しく評価されにくいという課題がありました。

そのため、いくら突出しているスキルがあったとしても、全体で見ると評価が低くなってしまう可能性があります。

現代のビジネス環境では、企業を取り巻く状況が目まぐるしく移り変わっており、過度に画一的な組織では変化に対応できなくなるリスクが高まります。新規事業を立ち上げたり、サービスの転換をしたりするためにも、既成概念にとらわれない独自の視点を持った「尖った」人材は欠かせません。

しかし、こうした人材は従来の評価制度では正当に評価されず、結果的に離職してしまう可能性があることが大きな課題となっています。

従業員のモチベーションが高まりにくい

従来の人事評価制度では、従業員のモチベーションが高まりにくいという課題もありました。レイティングでは、「どのランクに何人の従業員がいる」「それぞれのランクに何人の従業員がいるべき」といった前提で評価をします。

仮に5段階のレイティングを行った場合、そうした大多数の従業員の評価は「B評価」や「C評価」といった中間的なものに集中します。中間的な評価では、企業から自分がどのように期待されているのかを実感するのが難しいため、従業員のモチベーションも高まりにくくなってしまうでしょう。

従業員の成長が阻害されるケースがある

従来の人事評価制度では、従業員の成長が阻害される場合もあるという課題があります。同志社大学商学部の鈴木良治教授の研究では、レイティングを行うことで従業員の心理的安全性を低下させる可能性があると指摘されています。

例えば、業績に基づいた厳格な評価制度のもとでは、従業員は常に上司からの評価を気にしたり、仲間に対して過剰な競争意識を抱いてしまったりする弊害が起こるでしょう。その結果、「失敗を恐れて挑戦しない」「他者の成功を脅威に感じる」といったマイナスの思考パターンが形成され、パフォーマンスの低下につながる恐れがあります。

また、過度に競争意識が働けば、同僚への妬みや批判によって、組織運営に支障をきたす可能性もあるでしょう。

(参考:鈴木良治氏『アメリカ企業における業績評価制度の変革運動(ノーレイティング)とその背景 』)

評価にタイムラグが生じる

従来の評価制度の大きな課題として、評価におけるタイムラグが挙げられます。レイティングは通常、期末や年度末といったタイミングで、過去の出来事を振り返りながら行われます。

そのため、評価結果は「今の自分」への評価ではなく「少し前の自分」への評価となるのが特徴です。評価がワンテンポ遅れてしまうことで、リアルタイムなフィードバックが行われず、評価に納得感が得られにくいといった弊害が生まれる可能性もあるでしょう。

ノーレイティングが注目される理由

ノーレイティングが注目される理由は、従来の人事評価制度におけるさまざまな弊害を解消できることが挙げられます。具体的な弊害の例として、以下のものが挙げられます。

<従来の人事評価制度の主な弊害>

・相対的評価であるという弊害:評価が相対的なものであるため、従業員の間で不公平感を抱きやすい。

・リアルタイムで評価できない弊害:従来の年次評価の仕組みでは、従業員の取り組みや姿勢を評価するまでに時間がかかり、モチベーションの低下を招く恐れがある。

・競争力の低下を招く弊害:ビジネス環境の変化と評価のスピードに差が生じ、人材育成などが遅れることから、結果として競争力の低下を引き起こしてしまう。

このように、従来の評価制度には現代の環境に合わない側面が出てきたことから、ノーレイティングへの注目度が高まっていると考えられます。

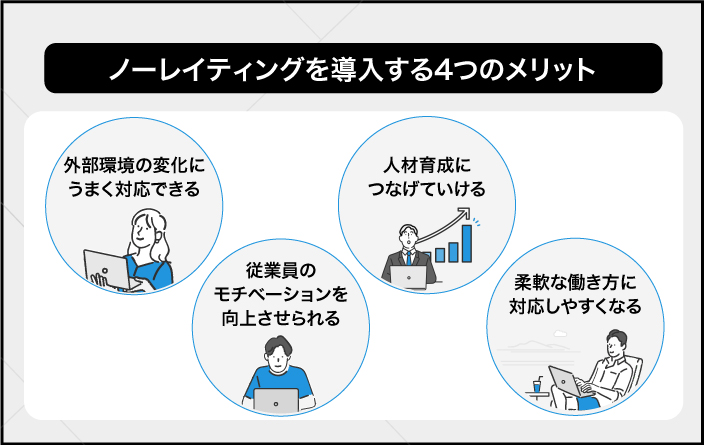

ノーレイティングを導入する4つのメリット

人事評価にノーレイティングを導入することで、組織運営には以下のようなメリットが生まれます。

・外部環境の変化にうまく対応できる

・人材育成につなげていける

・従業員のモチベーションを向上させられる

・柔軟な働き方に対応しやすくなる

外部環境の変化にうまく対応できる

ノーレイティングを取り入れる大きなメリットは、外部環境の変化に対して、柔軟かつスピーディに対応できる点にあります。ノーレイティングの基本は、月に数回の頻度で行われるフィードバック面談にあります。

通常よりも細かな頻度で行われる面談を通じて、速やかに現状を把握・分析し、必要があれば軌道修正を行うことも可能です。例えば、事前に策定されたKPI(最終的なゴールを達成するために設定する中間的な目標)が現状に合わなくなってしまった場合でも、年次評価と比べてすぐに目標の見直しを行えるため、より最適なゴールを設定することができます。

このように、急激な環境の変化にも後れをとらず、臨機応変に乗り越えていけるのがノーレイティングの重要な利点です。

人材育成につなげていける

ノーレイティングのもう一つの効果は、効果的な人材育成にあります。ノーレイティングでは、上司と部下との1on1での対話を通じて、リアルタイムで目標の設定と達成度の確認が行えます。

高い頻度で細やかなフィードバックを受けられることで、従業員には「自分を正しく見てもらっている」という実感が生まれるでしょう。また、現在の状況に合わせた目標設定を行えるので、取り組みに対する納得感が高まり、主体的な成長を促せるのも大きな特徴です。

従業員のモチベーションを向上させられる

ノーレイティングは、従業員のモチベーションを向上させる効果があります。ノーレイティングでは、一人ひとりの実情に合わせた評価が行われるため、従業員にとっても結果に納得しやすいのが特徴です。

従業員のモチベーションを向上させる効果が期待できる具体例としては、目標の達成度合いに応じた賞与の設定や定期的に1on1ミーティングを実施するなどの例が挙げられるでしょう。特に1on1ミーティングを実施することで、日々の業務への取り組み方や目標設定などを上司と部下が対話を通じて認識を共有できます。

従業員は仕事の目標への納得感を抱きやすくなり、業務に関する努力が正しく評価されることで、自分の取り組みに確かな手ごたえを感じられるようになり、仕事に対するモチベーションを継続的に高めやすくなります。

柔軟な働き方に対応しやすくなる

個人に合わせた多様な働き方に対応しやすくなるのも、ノーレイティングを取り入れる重要なメリットです。

多様な働き方の具体例として、リモートワークや時短勤務、海外での勤務などが挙げられます。

ノーレイティングでは、一対一による対話を通じて、部下の多様な意見を丁寧に拾い上げることができます。

また、日ごろから高頻度でミーティングを行うことで、個人の状況や能力、適性も細かく把握しやすくなります。そのため、会社側からも働き方について柔軟な提示がしやすくなり、多様な働き方にも対応できるのが利点です。

評価シートを使い、客観的に従業員を評価したり、可視化したりしたいとお考えの方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

ノーレイティングを導入する3つのデメリット

ノーレイティングにはさまざまなメリットがある一方で、いくつか注意しなければならないデメリットもあります。ここでは、次の3つのポイントに分けて、ノーレイティングのデメリットについて解説していきます。

・上司は高いマネジメント能力が必要となる

・定期的な面談の時間を確保する必要がある

・新しい制度に戸惑う場合がある

上司は高いマネジメント能力が必要となる

ノーレイティングを導入するうえでは、上司には通常よりも高度なマネジメント能力が求められる点を意識しておく必要があります。部下の個性や特性を正しく理解し、適切に評価していくためには、業務に関する幅広い知識と経験が求められます。

例えば、「これまで評価されていなくても、この先に必要性が生まれるスキル」を見極めるためには、事業全体を見通せる視野も必要です。さらに、自分にとって都合のよいメンバーや性格の似ている部下ばかりをひいきしないためには、客観的な判断能力や謙虚さといった人間力も求められるでしょう。

このように、評価する側に高いマネジメント能力が求められるため、業務負担の軽減や研修の実施、適性の見極めが必須のプロセスとなります。また、「給与に関する責任を負う」という精神的な負担も発生するため、場合によっては上司側の精神的なケアも必要となるため、産業医などの外部サポートを受けられる体制を構築しておくとよいでしょう。

定期的な面談の時間を確保する必要がある

ノーレイティングを実行するためには、月に数回の頻度で細かく部下との対話を行わなければならないため、上司の負担が大幅に増加するのも課題です。部下の人数が多いほど、時間的負担は大きくなってしまうため、チームの実情に合わせて導入の可否を検討しなければなりません。

新しい制度に戸惑う場合がある

ノーレイティングを導入する際には、新しい評価制度が組織に与える影響や混乱なども想定しておく必要があります。従来の人事評価制度と比べて、ミーティングの目的や頻度、評価と給与・待遇の関係性が大きく変わってしまうため、一時的に組織へ混乱を招く可能性は否定できません。

導入するうえでは、丁寧に仕組みの周知徹底を図り、組織としてのミッションを明確に伝えておく必要があります。また、負担が増えてしまうメンバーや変化についていけないメンバーについては、それぞれの意見を拾い上げながら調整していくことも大切です。

ノーレイティングを導入する8つのステップ

人事評価に関する制度改革は、全社的な取り組みとなるため、組織への影響を考慮しながら慎重に進めていく必要があります。ノーレイティングも例外ではなく、さまざまな調整を行いながら丁寧に導入していくことが大切です。

ここでは、ノーレイティングを導入する手順を次の8つのステップに分けてご紹介します。

1 課題の分析

2 信頼関係の構築

3 評価する側の意識改革

4 実施内容の検討

5 新たな表彰制度の構築

6 従業員への周知

7 ノーレイティングの導入

8 決定権の委譲

①課題の分析

ノーレイティングの導入を検討する際は、まず現状における給与体系や評価方法などの人事評価制度の課題点を洗い出し、分析する必要があります。 なぜなら、ノーレイティングは組織への影響が大きく、負担を増大させるというデメリットもあるためです。

状況によっては導入が得策とはいえない可能性もあるため、「そもそも導入すべきなのかどうか」を慎重に検証しなければなりません。課題を分析したうえで、特にランク付けによる評価の仕組みや、評価を行うタイミングに関連した不満がある場合には、ノーレイティングの導入が適していると考えられます。

②信頼関係の構築

ノーレイティングを実行するには、何よりも上司と部下の信頼関係が欠かせない土台となります。部下が上司のことを信頼していなければ評価への納得感が生まれないため、うまく効果を発揮させられないばかりか、かえって不信感を招く原因にもなり得ます。

そのため、まずは上司と部下との間で信頼関係が構築できるように1on1ミーティングなどを実施しながら様子を見ることが大切です。

③評価する側の意識改革

続いて、評価を担当する上司や管理職者を対象に、意識改革を進めていきます。前述のように、ノーレイティングでは高度なマネジメント能力が求められるため、個人の資質や経験に頼るだけでは不十分なケースも多いです。

意識改革の具体的な方法としては、管理職向けの研修の実施や360度評価の導入などが挙げられます。研修では同業他社の事例などをケーススタディとして取り上げ、自社にどのような課題があるかを考えてもらうと、意識改革につなげやすいでしょう。

また、360度評価の導入によって、他の管理職の意見や考えなどにふれることができ、より広い視野で人事評価を行ってもらうことが期待できます。ノーレイティングの仕組みを導入することで、自社の課題解決につながることを管理職などに理解してもらいましょう。

④実施内容の検討

続いて、ノーレイティングの具体的な実施内容を固めていきます。主な議題としては、次のようなポイントが挙げられます。

・どのくらいの頻度で評価・フィードバックを行うか

・評価結果をどのように給与・待遇へ反映させるか

・いつから導入するか/準備期間はどのくらい必要か

・評価者の負担増をどのように解消するか

・導入の効果測定はどのように行うか

どれだけ丁寧に制度設計を行えるかによって、効果にも大きな違いが生まれてくるため、検討段階にじっくりと時間を使うことが大切です。

⑤新たな表彰制度の構築

社内に表彰制度が設けられている場合は、新たな評価システムに沿った形式へ変更する必要があります。例えば、従業員同士でお互いの貢献度に感謝し合う「サンクスカード」のように、コミュニケーションを重視した制度を取り入れるのも一つの方法です。

⑥従業員への周知

運用の制度が整ったら、実行する前に従業員への周知を図りましょう。従業員からの理解が得られないままスタートを切れば、自身の評価やキャリアに対する不安が生まれ、かえって不信感を招く結果になる恐れもあります。

うまく周知するためには、従来の人事評価制度との違いなどが端的にわかるように図解し、パンフレットなどを作成してみるとよいでしょう。また、社会保険労務士などの外部講師を招いて社内研修会を開いてみると、新たな制度に対する質問などをしやすい環境を整えられるはずです。

いずれにしても、「どのような制度であるか」「従業員にとってどのようなメリットがあるのか」を丁寧に説明し、従業員が抱えてしまいやすい不安や疑問を解消しておくことが大切です。

⑦ノーレイティングの導入

従業員へ十分に理解が広がったら、ノーレイティングを実行します。実際に導入してみてから課題点が見えてくることも多いため、不都合が生じたときには、柔軟に制度を見直していくことも重要です。

また、各種研修の実施やコミュニケーションツールの導入を進め、制度がスムーズに機能するような環境を整えることも大切です。

⑧決定権の委譲

評価と処遇を紐づけるためには、上司や管理職などの担当者に報酬や昇進などに関する権限を徐々に委譲していく必要があります。ノーレイティングは、従来のように組織全体で一律の評価基準を設けるというわけではありません。

委譲する権限の範囲は、組織の状況によっても異なるため、事前に話し合っておくことが大切です。

評価シートを使い、客観的に従業員を評価したり、可視化したりしたいとお考えの方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

ノーレイティングを導入するための3つのポイント

ノーレイティングの導入を成功させるための注意点として、ここでは次の3つのポイントを確認しておきましょう。

・自社に適応できるか判断する

・段階的に導入していくことを検討する

・管理職向けの研修を実施する

自社に適応できるか判断する

ノーレイティングを導入する際には、自社に適応できるかどうかを判断することがポイントです。具体的に、次のような点が適応できる会社の判断ポイントとなります。

・業歴の短さ:業歴が長いと従来の人事評価制度に馴染みがあり、変更しづらい。

・評価する側の能力:マネジメントスキルやフィードバックの対応力など。

・従業員の主体性の有無:柔軟性や前向きさといったポジティブな企業風土も必要。

ノーレイティングにはさまざまな利点がありますが、必ずしもすべての企業や組織に適しているというわけではありません。

特に業歴の長い企業などにおいては、従来の人事評価制度が深く定着しているため、新たな制度が馴染まないことも考えられます。また、ノーレイティングには一定のマネジメントスキルやフィードバックへの慣れ、従業員の主体性なども求められます。

評価する側にある程度の余力と経験があり、評価される側にも柔軟性や前向きさが備わっている企業風土である場合に、はじめて成り立つ制度といえるでしょう。そのため、導入そのものが適しているのかどうか、自社の状況をよく把握したうえで検討することが大切です。

段階的に導入していくことを検討する

ノーレイティングを導入する際には、すべての評価制度を一度に変えるのではなく、段階的に移行していくのがポイントです。例えば、まずは1on1ミーティングの回数を増やし、上司と部下との信頼関係を深めるための期間を設けるといった具合です。

定期的なミーティングを重ねるなかで、上司も一人ひとりの性質や考え方をくみ取れるようになり、次第に的確なフィードバックが行えるようになります。また、上司と部下の距離が縮まることで、評価に対する納得感が得られやすい状況もつくり出せるようになるでしょう。

管理職向けの研修を実施する

ノーレイティングを成功させるには、管理職のスキルアップが欠かせない要素となるため、管理職向けの研修を定期的に実施する必要があります。具体的な内容としては、次のものが挙げられます。

・部下との頻回の面談をスムーズに進めるためのコーチング研修

・複数の社員による評価方法である「360度評価」の採用

・フィードバック面接のロールプレイ

また、複数の部下のマネジメントをスムーズに行うには、人材に関するデータを効率的に管理・共有する体制を構築することも重要です。人事管理データベースを整備したり、データ入力や管理を一元化できるツールをそろえたりして、管理職の負担軽減につなげましょう。

評価シートを使い、客観的に従業員を評価したり、可視化したりしたいとお考えの方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

ノーレイティングに必要な「パフォーマンスマネジメント」の5つの原則

ノーレイティングという制度の根底にあるのは、新しい「パフォーマンスマネジメント」の在り方です。パフォーマンスマネジメントとは、「社員の能力やモチベーション向上」と「成果生み出すためのマネジメント」を同時に行うことを目的とした、企業と個人の持続的成長を促す人材マネジメント手法のことです。

あるいは、目標管理制度と人事評価制度を一括りにしたものともいえます。ここでは、ノーレイティングに必要な新しいパフォーマンスマネジメントの5つの原則を紹介します。

①リアルタイム

②未来志向

③個人起点

④強み重視

⑤コラボレーション促進

①リアルタイム

「リアルタイム」とは、行動や取り組みに対する評価の即時性のことです。従来のパフォーマンスマネジメントでは、期末・年度末に行われるフィードバック面談により、半期・年度単位で従業員を評価してきました。

一方、新しいパフォーマンスマネジメントでは、半期・年度単位での評価をやめ、必要なときにリアルタイムで目標設定やフィードバックを行うことを原則としています。決まった時間軸に縛られることなく、臨機応変かつ継続的に上司と部下が1on1で対話することが求められています。

②未来志向

「未来志向」とは、未来の成長を意識したアプローチのことです。従来のパフォーマンスマネジメントでは、フィードバック面談の時間の大半を「過去の振り返り」のために費やしてきました。

一方、新しいパフォーマンスマネジメントでは、一人ひとりの成長を促す目的で、過去の評価をするだけでなく、未来に向けた成長を意識したフィードバック面談を行うことを原則としています。上司と部下での1on1の対話では、短期的な目標だけでなく、キャリアプランなど中長期的な目標についても話し合うことが必要とされています。

③個人起点

「個人起点」とは、個人をスタート地点とした目標設定の考え方です。従来のパフォーマンスマネジメントでは、まず会社起点で目標を立て、それを部門目標、部署目標、個人目標へと落とし込んでいました。

一方、新しいパフォーマンスマネジメントでは、企業を取り巻く環境の変化に迅速に対応するため、個人起点で目標を立てるのを原則としています。個人起点で変化に合わせて目標設定を繰り返しながら、そこに企業の目標も織り込んでいくという柔軟な対応が求められています。

④強み重視

「強み重視」とは、個性を重視した評価の重みづけのことです。従来のパフォーマンスマネジメントでは、プロセスを重視した画一的な目標管理が重視されてきました。

一方、新しいパフォーマンスマネジメントでは、従業員の多様性を前提に、一人ひとりの強みを重視することを原則としています。そうすることで、モチベーションの向上や、自発的な行動の促進が期待されています。

⑤コラボレーション促進

「コラボレーション促進」とは、従業員同士の協力を促すアプローチのことです。従来のパフォーマンスマネジメントでは、従業員間での競争を促し、成果につなげる仕組みとなっていました。

一方、新しいパフォーマンスマネジメントでは、目標の共有や強みの相互理解を前提に、競争ではなくコラボレーションを促すことを原則としています。そのためには、スタッフ間のコミュニケーションの活性化を促すといった形で、上司がリーダーシップを発揮することが求められています。

ノーレイティングで成功している企業の事例を紹介

ノーレイティングは国内では比較的に歴史の浅い仕組みですが、すでに一部の企業では導入がスタートされています。ここでは、ノーレイティングで一定の成果を上げている企業の事例をご紹介します。

①カルビー|約束した成果の達成度を評価

カルビー株式会社では2009年からノーレイティングを導入して、約束した成果の達成度を評価する制度を実施し、業績向上につなげました。上司と部下の間で全従業員が「Commitment & Accountability (C&A、約束と結果責任)」を結び、C&Aの達成具合によって賞与が決定されるという仕組みです。

年俸者のC&Aが公開されていることもあり、上司と部下の対話や従業員同士で協力する場面が増え、業績向上につながるなどの効果が見られています。さらに、2020年には新たな評価制度として「バリュー評価」をスタートしました。

これは、従業員の声をもとに「挑戦」「好奇心」「自発」「利他」「対話」の5つのバリューを定め、具体的な行動に落とし込んで基本給に反映させるという仕組みです。評価は話し合いの形式で役職者に委ねられるため、導入時点では役職者から戸惑いの声が上がることもありました。しかし、部下自身の意見をもとにした制度であることを共有することで、着実に理解が広がっています。

②サッポロビール|人材育成会議を導入

サッポロビール株式会社ではノーレイティングを導入し、人材育成会議を通じて従業員の評価と育成を行っています。20年以上にわたって業績評価・コンピテンシー評価を軸とした「S-CHART」と呼ばれる評価システムを採用しています。

これは、会社全体や職場の年度目標を踏まえて各人が目標を設定し、その達成度に応じて評価する仕組みです。

しかし、目標管理制度の弱点でもある「挑戦へのためらい」が生じ、目標に関連のない行動をすると周囲からも低く評価されてしまうというマイナスの状態が発生していました。そこで、人事評価制度を刷新し、2020年からノーレイティングを導入することとなりました。

まず、従来の人事評価制度と年間考課ランク付けを廃止し、次のような評価施策を設けます。

・ストレッチゴール:結果ではなくチャレンジ度を評価する目標設定制度

・パフォーマンスレビュー:組織目標への貢献度をもとにした半期単位の評価制度

・スキルレビュー:役割に応じたスキル、コンピテンシーの評価基準

・人財育成会議:メンバー一人ひとりの育成課題と育成方針について、事業所の役職者が議論する場

・相互フィードバック:上司だけでなく同僚や部下からもフィードバックを得られる仕組み

さらに、1on1ミーティングの推進に力を入れ、1カ月に1度(30分程度)を目安に実施しています。

③Adobe|チェックインの導入で離職率が30%減少

Adobe(アドビ)社では、チェックイン制度の導入により従業員の離職率を30%減少させることに成功しました。同社がアメリカの従業員を対象に行った調査によれば、従来のランク付けによる人事評価には、「同僚間の競争を激化してストレスを増大している」「感情的な衝突や退職にもつながる」という結果が示されています。

マネージャーの9割近くが人事評価は時間の無駄であると考えており、実際に従業員1人あたりの評価に平均で17時間もの時間を費やしているというデータが明らかにされました。そこで、同社では2012年に年次業績評価制度を廃止し、チェックイン(Check-in)と呼ばれるノーレイティング制度を導入しました。

これは、従業員とマネージャーが常に対話を行い、そのなかで目標を定め、フィードバックを重ねながら評価をしていく仕組みです。チェックインの導入後、すべてのマネージャーが評価業務に費やしていた時間の総計は、最初の1年間で約8万時間(フルタイムの従業員40人分)も削減される結果となりました。

また、従業員についても評価への納得度が上がり、仕事への意欲や定着率の向上につながっています。その結果、同社における離職率は30%も減少するという成果が表れています。

(参考:Adobe Comms『#アドビ 調査、従業員の #人事評価 のやり方が時代遅れになっていることを示唆』 )

まとめ

ノーレイティングは従来の厳格なランク付けによる評価制度とは異なり、上司との部下の綿密なコミュニケーションを軸としている点に特徴があります。従業員にとっては「積極的な姿勢や挑戦が評価される」「突出した個性を正しく見てもらえる」というメリットがあるため、意欲の向上や定着率の向上が期待できます。

また、企業側から見ても、多様な人材を柔軟に活かしていくことができるため、組織力の強化につながる施策といえるでしょう。ただし、ノーレイティングは従来の評価制度と大きく異なる仕組みであるため、必ずしもすべての企業にマッチするとは限りません。

ノーレイティングの導入を検討する際は、自社の状況を客観的に振り返り、活用できるかどうかを十分に見極めることが大切です。

評価シートを使い、客観的に従業員を評価したり、可視化したりしたいとお考えの方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

(制作協力/株式会社STSデジタル、編集/d’s JOURNAL編集部)

人事評価シートテンプレート【Excel版】

資料をダウンロード