VUCAとは?基本的な捉え方と求められるスキルを紹介

d’s JOURNAL編集部

VUCA(ブーカ)とは、さまざまな環境が変化し、将来の予測が困難になっている状況を意味する言葉です。変化の激しい時代であるからこそ、変化に取り残されてしまわないためには、組織のあり方や従業員のスキルそのものを見直さなければならない部分もあるでしょう。

ただし、組織を急激に変えていこうとすれば従業員への負荷が大きくなってしまうため、丁寧にコミュニケーションを重ねていく必要があります。この記事では、VUCAの基本的な捉え方と求められるスキルについて解説します。

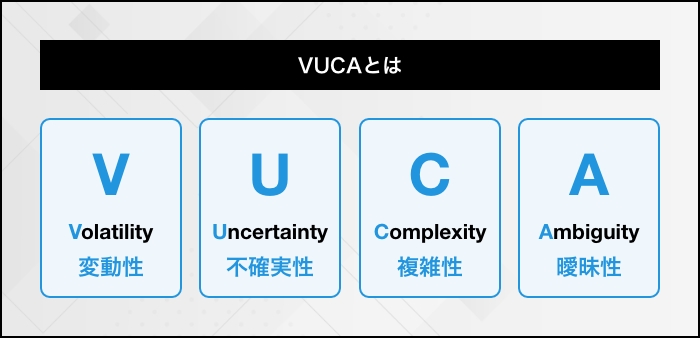

VUCA(ブーカ)とは

VUCA(ブーカ)とは、ビジネス環境や市場・組織・個人などあらゆるものを取り巻く環境が変化し、将来の予測が困難になっている状況を意味する造語です。「Volatility:変動性」「Uncertainty:不確実性」「Complexity:複雑性」「Ambiguity:曖昧性」という、4つの単語の頭文字から成ります。

VUCAはもともと、冷戦終了後の複雑化した国際情勢を示す用語として、1990年代ごろから米軍で使われ始めた軍事用語です。2010年代になると、ビジネスシーンでも使われるようになりました。

| 用語 | 状態 | 例 |

|---|---|---|

| Volatility:変動性 | 「これからどのような変化が起こっていくのか」が予測不可能な、変動が激しい状態 | ●「スマートフォン」や「SNS」の急速な普及

●それに伴う営業やマーケティング手法の変化 など |

| Uncertainty:不確実性 | 不確実な事柄が多く、「この先、私たちを取り巻く環境がどう変化していくのか」がわからない状態 | ●「地球温暖化による気候変動」

●「副業解禁」や「高齢者の活躍」といった少子高齢化に伴う動き など |

| Complexity:複雑性 | さまざまな要素・要因が複雑に絡み合っていて、単純な解決策を導き出すのが難しい状態 | ●国によって差がある「キャッシュレス化」の浸透度合い

●一般の人による「空き部屋の貸し出しサービス」 など |

| Ambiguity:曖昧性 | 「どうしたら、問題を解決できるのか」「本当にこの方法で解決できるのか」、絶対的な解決方法が見つからない曖昧な状態 | ●大手企業がベンチャー企業向けに投資する「ベンチャーキャピタル」 など |

VUCAの語源となった4つの単語の示す状態について、それぞれ例を挙げながらご紹介します。

Volatility:変動性

「Volatility:変動性」とは、「これからどのような変化が起こっていくのか」が予測不可能な、変動が激しい状態のこと。近年、IT技術の急速な進展により、新しい商品・サービスが次々と生まれ、それに伴い、市場のニーズや消費者の価値観も多様化しています。

変化に対応できないとビジネスが衰退してしまう可能性がある反面、早急に変化に対応できれば新たな価値観や社会の仕組みを創出するチャンスともなるでしょう。例として、ここ十数年の「スマートフォン」や「SNS」の普及、それに伴う「営業・マーケティング手法の変化」などが挙げられます。

Uncertainty:不確実性

「Uncertainty:不確実性」とは、不確実な事柄が多く、「この先、私たちを取り巻く環境がどう変化していくのか」がわからない状態をいいます。個人にとっても、組織にとっても、不安定な状況といえるでしょう。

不確実性が高いと、事業計画や販売計画といった形でビジネスの見通しを立てるのが困難になるとされています。例として、「地球温暖化による気候変動」や「副業解禁や高齢者の活躍といった少子高齢化に伴う動き」「年功序列から成果主義への移行」などが挙げられます。

2020年に入り、世界中で流行している「新型コロナウイルス感染症」による経済への影響も、不確実性の一例といえるでしょう。

Complexity:複雑性

「Complexity:複雑性」とは、さまざまな要素・要因が複雑に絡み合っていて、単純な解決策を導き出すのが難しい状態のことをいいます。「Complexity:複雑性」が高いと、「ある国・企業での成功事例を、他の国・企業にそのまま応用できない」「一つの国や企業だけでは、問題を根本的に解決できない」といったことが起こります。

一方で、既存の枠組みを超えた事業や革新的なアイデアが生まれることもあります。例として、「世界的に普及しているものの、日本では浸透しきっていないキャッシュレス化」や、これまでにはなかった「高級車の配車サービス」や「一般の人による、空き部屋の貸し出しサービス」などが挙げられます。

Ambiguity:曖昧性

「Ambiguity:曖昧性」とは、「どうしたら、問題を解決できるのか」「本当にこの方法で解決できるのか」といったように、絶対的な解決方法が見つからない曖昧な状態のことを意味します。先ほど紹介した「Volatility:変動性」「Uncertainty:不確実性」「Complexity:複雑性」が組み合わさることで、「Ambiguity:曖昧性」な状態になるとされています。

「Ambiguity:曖昧性」をビジネスに活かしている例としては、大手自動車会社や大手通信会社などがベンチャー企業向けに投資する「ベンチャーキャピタル」が有名です。

VUCAが注目されている理由

VUCAはもともと、変化する戦況や複雑化した国際情勢を把握し、行動するために考案された軍事用語です。ビジネスの領域において注目されるようになったのは、2016年に開催された世界経済フォーラム(ダボス会議)で、「VUCA world」という言葉が使われたことがきっかけだといわれています。

異常気象による自然災害の多発や先進国における人口減少、テクノロジーの急速な進展など、現代は先行きを見通すのが難しい時代であるとされています。ビジネスにおいても、消費者のニーズの多様化やビジネスモデルの変更に迫られるなど、対応が求められているといえるでしょう。

企業は外部状況を速やかに把握し、時代の変化に対応できる人材の採用や育成を行い、必要に応じて組織の変革を実施していくことが大事です。

VUCAに対する日本政府の動き

日本政府は、VUCAに対してどのように向き合っているのでしょうか。VUCAに対する日本政府の動きを紹介します。

経済産業省による提言

経済産業省が2019年3月に発表した『人材競争力強化のための9つの提言(案)~日本企業の経営競争力強化に向けて~』では、3つの「大原則」とそれに基づく6つの「具体的な方策」が提言されています。そのなかで、VUCAは「大原則」の一つとしての位置付けです。

提言では、経営トップに対して、「率先して、VUCA時代におけるミッション・ビジョンの実現を目指し、組織や企業文化の変革を進める」ことを求めています。VUCAの時代では、「世の中に変革を起こすリーダーが、保守的な減点主義や過度な完璧主義にこだわり、イノベーションの芽を摘んでいないか」を確認する必要があるという認識のようです。

(参照:『人材競争力強化のための9つの提言(案)~日本企業の経営競争力強化に向けて~』 )

文部科学省によるOECD Education 2030 プロジェクトへの参画

文部科学省は、OECDが主導する「OECD Education 2030 プロジェクト」に、2015年から参画しています。同プロジェクトの中間的な概要報告である『OECD Education 2030 プロジェクトについて』では、VUCAの時代における教育のあり方が提言されています。

VUCAの世界では、「教育のあり方次第で、直面している課題を解決することができるのか、それとも解決できずに敗れることとなるのかが変わってくる」「(教育の)カリキュラムも、おそらくまったく新しい方向に進化し続けなければならない」と考えられているようです。

(参照:『OECD Education 2030 プロジェクトについて』 )

VUCAの時代に目指すべき社会である「Society 5.0」の提唱

「Society5.0」とは、「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」のことを指します。「Society5.0」が実現すれば、イノベーションで創出された新たな価値により、格差なくニーズに対応したモノやサービスが提供され、経済発展と社会的課題の解決を両立することができるようです。

内閣府のHPや資料を読み解くと、VUCAの時代に目指すべき社会のあり方として、「Society 5.0」を提唱していることがわかります。

(参照:『Society 5.0』 )

(参照:『Society5.0とは』 )

VUCAにおいて企業に求められているもの

VUCAの時代において、企業は従来の経営のあり方を見直したり、ステークホルダーとの対話を重視したりする姿勢が求められます。どのようなポイントに注目して取り組んでいくべきかを解説します。

日本的経営の見直し

VUCAの時代では、変化に対応できる人材の採用や育成が求められるため、従来の日本的経営ではうまく対応できない部分があります。年功序列・終身雇用といった人事制度の仕組みで安定的な雇用を確保するというよりは、多様な価値観を持つ人材を受け入れていく姿勢を取ることが求められるでしょう。

不確実性のある時代だからこそ、従来の仕組みにとらわれない人材育成のあり方も考えていく必要があります。多様な価値観を認めることができ、柔軟な思考を持った人材を育成するために、採用基準の見直しやスキルアップを行える研修制度を整えることなどが大切になります。

ステークホルダーとの対話を重視する姿勢

VUCAの時代は同業他社との競争が激しくなるため、自社の競争力を高めていく必要があります。時代の変化に対応した組織を構築していくには、経営戦略の中心に人材戦略を据えることが大事である点をステークホルダーに理解してもらうことも大切だといえるでしょう。

そのためには、経営層が自社の人材戦略を正確に捉え、ステークホルダーにも見える形でコミュニケーションを重ねていくことが大事です。人材の確保や人材育成に関する投資が企業の中長期的な成長につながる点を情報発信していくことが求められます。

VUCAで求められる能力

VUCAにおいて、時代に合った組織を構築していくには、マネジメント層・従業員のそれぞれに求められている能力を把握することが大切です。どのようなスキルを求められているのかを解説します。

マネジメント層に求められるスキル

マネジメント層に求められるおもなスキルとして、次のものが挙げられます。

・迅速な判断力と行動力

・多様な価値観を受け入れる柔軟さ

・新しいテクノロジーへの理解

それぞれのスキルについて、さらに詳しく見ていきましょう。

迅速な判断力と行動力

VUCAの時代は市場環境の変化が頻繁に起こりやすい傾向があるため、それまで通用していた方法の変更を余儀なくされる場合があります。迅速に判断を行い、行動していかなければチャンスを逃すだけでなく、リスクを抱えてしまう恐れがあるので注意が必要です。

限られた時間のなかで最適な判断を速やかに下すには、不確実な状況にあっても冷静に分析して問題の原因を把握し、解決策を導き出していく力が求められます。そのため、普段から市場動向や消費者の動きにアンテナを張り、シミュレーションを繰り返しておくことが、いざというときの迅速な判断につながるでしょう。

マネジメント層においては、状況が不確かなときほど組織を引っ張っていく力が求められるため、ときには果敢に決断を行っていく必要があります。判断に誤りがあっても、状況に応じて柔軟に考えを変更していく姿勢も求められているといえるでしょう。

多様な価値観を受け入れる柔軟さ

変化の激しい時代においては、一つの価値観だけにとらわれず、多様な価値観を受け入れていくことが大切です。さまざまな人材の意見に耳を傾けていく、高いコミュニケーション能力を備えておくことが重要だといえます。

多くのトラブルはコミュニケーションが不足していることによって、引き起こされるものが多いものです。「説明した意図が相手にきちんと伝わっていなかった」「相手が理解しているものと勝手に判断していた」ということがないように、丁寧に対話をしていく姿勢が大事になるでしょう。

日頃から社内のメンバーや顧客とのコミュニケーションを心がけていれば、何かトラブルが発生しても、迅速な対応を行えます。マネジメント層向けのコミュニケーション研修を取り入れるなどして、スキルアップに努めていくことが欠かせません。

新しいテクノロジーへの理解

マネジメント層は新しいテクノロジーに対する理解を深めておく必要があります。IoTやAIなど、時代の変化とともに今までになかった技術が広く用いられる機会は増えていくものです。

新たなテクノロジーに関する知識や理解が不足していると、競合他社との競争に乗り遅れてしまったり、組織の再構築が思うように進まなかったりする恐れがあります。そのため、常に最新の動向にアンテナを張って、どのような技術が注目されているかを把握しておきましょう。

セミナーに参加してみたり、オンライン学習を継続したりして、自己学習の機会を増やしていくことが重要です。加えて、単に情報収集を行うだけでなく、自社の製品やサービス、組織づくりにどのように活かせるのかといった視点で判断していくことも求められます。

必要に応じてITツールを導入するなどして、業務効率化や生産性の向上のために力を発揮していくことが大事です。

従業員に求められるスキル

従業員に求められるおもなスキルとして、次のものが挙げられます。

・変化に対応する臨機応変な姿勢

・問題解決能力

・コミュニケーション能力

それぞれのスキルについて、さらに詳しく見ていきましょう。

変化に対応する臨機応変な姿勢

VUCAの時代で自社の企業価値を高めていくには、マネジメント層だけでなく従業員も一体となって対応していく必要があります。従業員に求められるスキルの一つとして、柔軟性のある臨機応変な姿勢が挙げられるでしょう。

過去の成功事例にとらわれているだけでは、新たなイノベーションを起こすのは難しくなります。刻々と状況が変化するなかにおいても、変化を恐れずに立ち向かい、挑戦していける人材を育てていく必要があります。

また、変化の激しい時代においては思いがけないトラブルが起こる場面があるため、臨機応変に対応していく姿勢も重要です。定期的な研修やOJT(On-the-Job Training)などを通じて、問題を避けずに果敢に挑戦していけるマインドを育んでみましょう。

問題解決能力

業務においては、上司やベテランの従業員であっても、うまく対応できない問題が生じてしまうことがあります。また、現場では必ずしも周りからのサポートが受けられる場面ばかりとは限らないものです。

そのため、個々の従業員が自ら考え、問題の本質をよく見極めて解決していく能力が求められるといえます。不確実性の高い時代では、従来の方法が通じない場面も多く生じるため、これまでにない発想で状況を捉えていく必要もあるでしょう。

研修などを通じてケーススタディを学んだり、場面を想定したロールプレイングを行ったりすることも大事ですが、臨機応変に対応していかなければならない場面もあります。人材育成の観点において、従業員の問題解決能力を高める施策を実施していくことが大切です。

コミュニケーション能力

多様な考え、価値観を持つ人材を多く採用すれば、ときには意見が衝突してしまうこともあるでしょう。しかし、従業員の間でたびたび摩擦が起これば、イノベーションを生み出すことが難しくなってしまいます。

そのため、異なる意見や考えであっても、柔軟に受け入れていくコミュニケーション能力を磨いていくことが求められるでしょう。従業員同士がお互いの存在を認め合えるようになれば、チームとしての連携が生まれ、より大きな力を発揮できるようになるはずです。

普段から活発にコミュニケーションが取れる職場環境であれば、何かトラブルが起こっても、チーム内で協力しながら問題に対処していけるでしょう。研修などを通じて、コミュニケーション能力を磨いてもらうと同時に、チームとしての連携強化が図れるように交流の場を設けていくことが大切です。

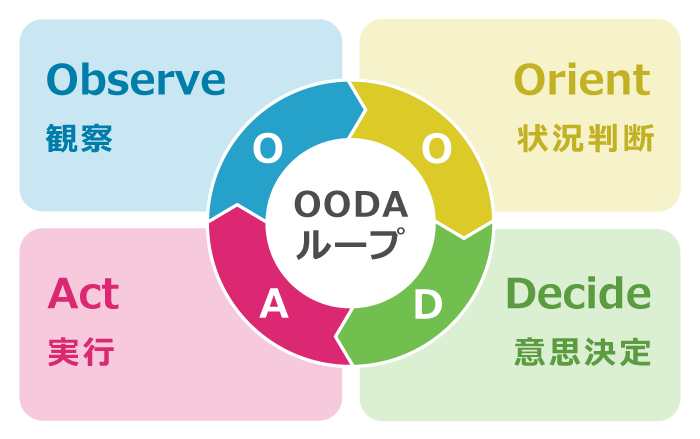

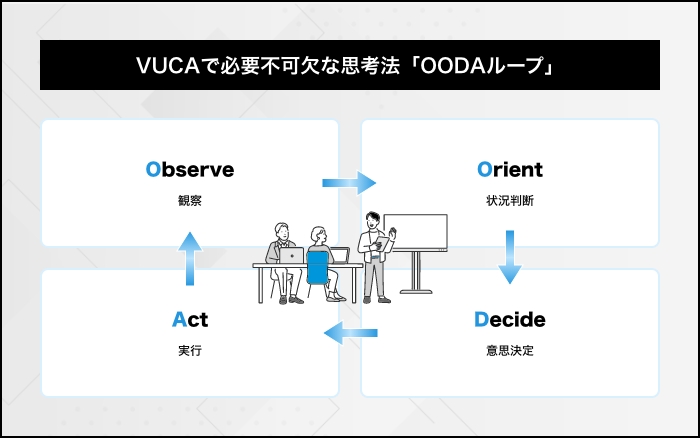

VUCAで必要不可欠な思考法「OODAループ」

VUCAの時代に必要不可欠な思考法とされているのが、「OODAループ」です。VUCAと同様、こちらも米軍によって提唱されました。

「想定外の状況が起きない」という前提のもと、「Plan(計画)」から始める従来の「PDCAサイクル」に比べ、「OODAループ」は変化に柔軟かつ迅速な対応が可能な思考法といわれています。じっくり計画を立ててから行動に移す「PDCAサイクル」は業務改善に適したフレームワークであるのに対し、的確な状況判断に基づく迅速な実行を目的とした「OODAループ」は意思決定に適したフレームワークです。

そうした違いがあるため、不確実性や曖昧性の高いVUCAの時代では「OODAループ」をもとに意思決定を行うのが望ましいとされています。

「OODAループ」は、以下の4つのステップを回す(ループする)形で進められます。

OODAループの4つのステップ

ステップ①「Observe(観察)」:市場や顧客といった外部環境をよく観察し、生データを収集する

ステップ②「Orient(状況判断)」:収集した生データをもとに、現状を把握・理解する

ステップ③「Decide(意思決定)」:具体的な方針やアクションプランを決める

ステップ④「Act(実行)」:決まったことを、迅速に実行する

VUCA時代に対応する組織づくりのポイント

VUCA時代と向き合っていくためには、組織の強化が欠かせません。変化に対応できる組織づくりを行うには、次の点が重要になります。

・情報収集と分析

・自律的に行動できる従業員の育成

・デジタル人材の確保

・PDCAサイクルの徹底

それぞれのポイントについて、さらに詳しく解説します。

情報収集と分析

次々と新しいビジネスが登場するVUCAの時代では、的確な判断を行うために情報収集と分析が欠かせません。最新のテクノロジーに関する知識や市場動向の把握など、常に広くアンテナを張っておく必要があります。

特にテクノロジーの進歩は日進月歩であり、わずか数年で技術が廃れてしまうことも珍しくないため、最新の情報をもとにアップデートを行うことが大切です。加えて、国内の動向だけでなく、海外の動向にも注意を向けておく必要があります。

どのような製品・サービスが消費者から受け入れられ、なぜ人気が出ているのかといった点を細かく分析してみましょう。そのうえで、自社の事業にどう活かせるのかを考えていく必要があります。

自律的に行動できる従業員の育成

ビジネス環境が目まぐるしく変わる状況においては、自ら考えて行動できる人材の育成が求められます。上司の指示や判断を待っているだけでは、変化にうまく対応できない部分があるからです。

個々の従業員が主体的に物事を判断し、解決策を見つけていく必要があるでしょう。問題解決能力を従業員に身につけさせる方法として、ロジカルシンキングを鍛えていくことが挙げられます。

ロジカルシンキングに関する研修を行うことで、論理的な思考や判断、コミュニケーション能力などが身についていきます。繰り返し研修を重ねることで、自律的に行動できる人材を生み出してみましょう。

デジタル人材の確保

VUCA時代ではデジタル人材の確保も欠かせません。ビッグデータの分析やIoT、AIやクラウドに関する技術に詳しい従業員がいれば、組織づくりをスムーズに行えるようになるでしょう。

ただし、デジタル人材は多くの業種で求められている一方で、技術を備えた人材が不足しているといった面があります。そのため、新たな人材の採用活動を行いつつ、社内でもデジタル人材を育成していくことが大事です。

従業員の適性などを踏まえたうえで、リスキリングを実施することにより、必要なスキルを身につけさせられないかを検討してみましょう。社内の人材であればこそ、自社が抱える課題点にも気づきやすくなるため、時間をかけてデジタル人材を育成していくことも大切です。

PDCAサイクルの徹底

市場動向の変化や競合他社の動きに対応するために実施した施策が、どのような成果に結び付いているかを検証することも重要です。一定期間をおいて状況を分析し、課題が見つかれば施策を適宜修正していきましょう。

施策を立てて何も実行しなかったということがないように、PDCAサイクルを回していくことが肝心だといえます。VUCAへの対応策は短期的に成果が出るものもあれば、中長期的な視点で成果を捉えていく必要があるものも存在します。

施策の実施状況や目標の到達度などを踏まえ、継続して検証していくことが大切です。

まとめ

VUCAとは、将来の予測が困難な状況を示す言葉です。社会情勢の変化によって、企業においては従来のやり方が通じないといった場面に遭遇することもあるでしょう。

変化を受け入れることをむやみに恐れず、むしろ新たなチャンスとして捉えていくことによって、自社の企業価値を高め、持続的な成長につなげていけます。変化に強い組織づくりを行うには、マネジメント層や従業員の能力をさらに高めていく必要があります。

各種研修や自己学習に取り組むとともに、日頃から活発にコミュニケーションを取るようにして、急なトラブルなどにも臨機応変に対応できる組織を構築してみましょう。競合他社との競争に勝ち、顧客のニーズに応えていける組織をつくることが大切です。

(制作協力/株式会社STSデジタル、編集/d’s JOURNAL編集部)

フレームワーク・スキルマップ付き リーダー育成の基本ノウハウ

資料をダウンロード