チームビルディングとは|目的と方法・5つの手法例を解説

d's JOURNAL

編集部

企業や組織が力強い競争力を発揮するためには、単に優秀な人材を確保するだけでなく、それぞれの個性やスキルを最大限に発揮させることが重要です。特に、目まぐるしく変化するビジネス環境にあっては、状況の変化に応じてポテンシャルを発揮できる柔軟な組織づくりが求められます。

そこで重要となるのが、組織開発の手法として知られる「チームビルディング」の考え方です。この記事では、チームビルディングの考え方や重要性、具体的な取り組み方について詳しく解説します。

チームビルディングとは

「チームビルディング」とは、組織を開発するための手法の一つです。具体的には、組織の目標を達成するために、チーム内で個々の能力を最大限に発揮できるための環境整備や取り組みを指します。

チームビルディングの大きな特徴は、メンバーの一人ひとりの個性にしっかりと焦点を当て、最大限に活用していくことを重視している点にあります。組織のために無理やり従業員の個性を修正するのではなく、本来持っている特性やスキルを活かすことで、より大きな価値を生み出すのが目的です。

「チーム」の定義

そもそも、チームビルディングが目指す「チーム」とは、具体的にどのような集まりのことを指しているのでしょうか。チームビルディングにおいては、共通の目的や目標を達成するために、メンバーそれぞれが自らの役割を認識したうえで協力関係を築いている状態を示します。

一般的な集団を意味する「グループ」と比べると、「共通目的を持っている」「自身の役割を認識している」という点が大きな違いです。チームの形成に成功すれば、それぞれが自身の能力を存分に発揮し、組織全体として高い生産性を発揮するようになります。

チームワークとの違い

チームビルディングと並んで用いられやすい言葉に、「チームワーク」があげられます。チームワークとは、集団に属するメンバーが組織の目標を達成するために行う共同作業のことです。

メンバーが共通の目標を達成するために連携するという点では、チームビルディングと共通するポイントも多いともいえます。ただし、チームワークはメンバーそれぞれの弱点を補填しながら、特定の課題を乗り越えることに主眼を置いた考え方です。

そのため、どちらかといえば、短期的な課題に対して用いられることが多いです。また、課題の解決が重要視されるため、個人の能力の発揮や成長にはあまり視点が向けられません。

一方、チームビルディングは個人の能力を引き出し、企業に「付加価値をもたらす」ことを目的としています。従業員の育成や成長といった点にもきちんと力が入れられ、ある程度の中長期的な視点で取り組むのが特徴です。

チームビルディングの狙い

チームビルディングを実践する際には、具体的な狙いを定めて取り組むことが重要です。ここでは、チームビルディングの目的を5つに分けてご紹介します。

ビジョンの浸透

チームビルディングの目的の一つは、従業員に対するビジョンの浸透にあります。チームビルディングは1から組織を構築していく取り組みであるため、基本的には新規プロジェクトの立ち上げ時に導入されるケースが多いです。

チームビルディングの考え方に基づいて組織づくりを行うことで、自然な形で企業のビジョンが浸透していき、理解を得やすくなります。チーム形成の早い段階でビジョンが共有されることで、組織内の一体感を高め、メンバーそれぞれに適切なマインドセットが形成されていくでしょう。

そして、ビジョンに基づいた行動が結果につながれば、その効果や重要性をさらに深く理解してもらえるようになります。

適切な人材配置

チームビルディングの過程では、メンバー同士のフラットなコミュニケーションがとても重要視されます。お互いを知ることが前提とされるため、仕事に関するテーマはもちろん、個性や価値観に対する理解も深まっていくのです。

そして、メンバー間のコミュニケーションが充実していくことで、それぞれに対する理解が深まり、適切な人材配置が行えるようになるのが大きなメリットです。

心理的安全性の確保

フラットなコミュニケーションに重点が置かれると、組織内には自然と何でも言い合えるような安心感が形成されていきます。その結果、自分の意見を安心して主張できる「心理的安全性」が築かれていくのも大きな効果です。

心理的安全性が確保されている組織では、会議などの場でも意見やアイデアが生まれやすくなり、メンバーの個性がより反映されるようになります。また、ちょっとした気づきや不安も口に出しやすくなるため、問題が大きくなる前に芽を摘み取ることも可能です。

そのため、組織のパフォーマンスや従業員の能力を最大限に発揮するためには、欠かせない土台といえるでしょう。

モチベーションの向上

チームビルディングの大きな目的は、従業員それぞれのモチベーションの向上にあります。チームビルディングは組織におけるそれぞれの役割を自覚してもらう取り組みでもあり、各メンバーがどうすれば全体に貢献できるかをじっくりと見つめられるのが特徴です。

そのなかでは、周りとの関わりによってメンバーが自分でも気づいていない特性を発見したり、周囲からどのように必要とされているかを知ったりするきっかけも生まれます。こうしたやりとりのなかで、それぞれが自身の役割を強く自覚できるため、自然と仕事に対するモチベーションが向上していくのです。

リーダーの育成

新たなリーダーの育成も、チームビルディングの重要な狙いの一つです。チームビルディングの過程では、リーダーがとても大切な役割を果たします。

機能的なチームを形成するためには、リーダーがメンバーとのコミュニケーションやモチベーションの管理、ビジョンの浸透などを多角的に進めていく必要があります。そのため、一連のプロセスのなかで、組織運営のあり方や人望の築き方などを幅広く学んでいくことができるのです。

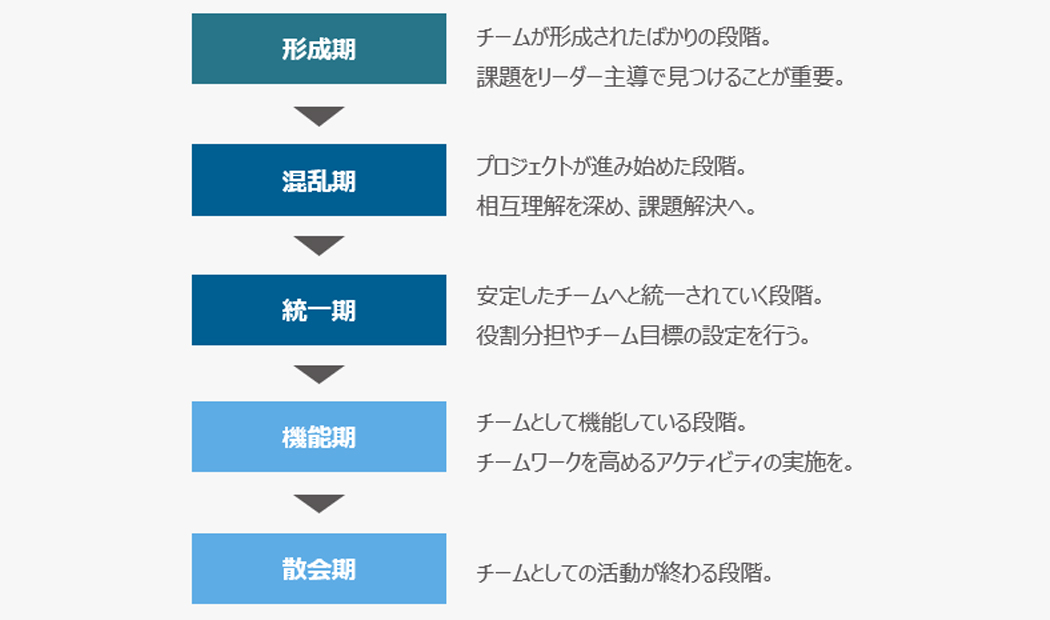

チームビルディングの5つのプロセス

チームビルディングをスムーズに進めるためには、チームの成長段階に応じて適切なアプローチを重ねていく必要があります。そこで意識したいフレームワークが、チームビルディングの代表的な手法として知られる「タックマンモデル」です。

タックマンモデルとは、心理学者であるブルース・W・タックマンが1965年に提唱した組織の段階を示すモデルであり、チームを次の5つの成長段階に分けてとらえるのが特徴です。

1.形成期

2.混乱期

3.統一期

4.機能期

5.散会期

ここでは、各プロセスにおける特徴や課題、その対策について解説します。

形成期

「形成期」は新たなプロジェクトなどが立ち上がったタイミングなど、チームが形成されたばかりの初期段階を指します。この段階では、まだチームメンバーがお互いのことを知らないため、コミュニケーションへの不安やぎこちなさが生じてしまうのが課題です。

それぞれの役割も見えていないため、リーダー以外のメンバーは自身がどのような振る舞いを求められているのを把握するのも難しいといえます。そのため、何か問題が起きたとしても、積極的な行動を起こしにくく「誰かがなんとかするだろう」といった態度をとってしまうケースが多いです。

形成期においては、リーダーが率先して対話の機会をつくり、コミュニケーションの活性化を図ることが大切となります。相互理解を深めるために、飲み会や交流会を開催して雑談の機会を設けたり、チームとしての目標を浸透させたりするのも効果的です。

混乱期

「混乱期」とは、お互いのことを少しずつ知るなかで、それぞれの考え方の違いが表に出始める時期です。意見の衝突や対立などが起こりやすいタイミングでもあり、組織内に軋轢が生まれやすくなってしまうのが課題となります。

一方で、相互に相手の意見を受容できるほどの信頼関係は築かれておらず、議論をしても平行線をたどってしまう場合も多いです。そのため、この段階では組織としての高いパフォーマンスはあまり期待できません。

ただし、組織として成熟していくためには、避けては通れない重要な時期でもあるとされています。混乱期を通じてお互いへの理解をさらに深め、胸襟を開いて話し合えるようになる関係が築かれると、スムーズにその後のプロセスへと進むことができます。

そのため、この時期は単に雑談の場を設けるのではなく、コミュニケーションの質にこだわることが大切です。お互いが納得いくまで話をしてもらうために、リーダーはバランスをとりながら関係を調整していく必要があります。

個々のメンバーに意見や価値観をヒアリングし、必要に応じて個別にアドバイスをしたり、必要な相手と話せる機会を設けたりすることで、チームが円滑にまとまりやすくなるでしょう。

統一期

混乱期を乗り越えると、メンバーの相互理解が進み、チームがまとまる「統一期」を迎えます。この時期になると、メンバー全員が組織の目標や自身の役割を前向きにとらえ、積極的に他のメンバーとの協力関係を築けるようになります。

多少の意見の食い違いがあっても、相手の考えを受容しながら自分の意見を主張できるため、前向きな議論になることが多いです。統一期においては、メンバー全員が誤った方向に進まないために、リーダーが正しい道筋を示し続けることが大切です。

また、安定を乗り越えて次のステップに進むためにも、実務での成功体験を重ねて自信を醸成することが重要となります。

機能期

「機能期」はチームの成熟期ともいえるステップであり、もっとも組織としてのパフォーマンスが高くなります。メンバーそれぞれが自分の役割を自覚し、自発的な行動を起こし始めるため、次々と優れた成果を残せるようになっていくのです。

また、組織全体として自信やモチベーションも最高潮に達するため、難易度の高い目標にも積極的にチャレンジしていこうという気概が生まれていきます。この段階では、高いパフォーマンスをできるだけ長く持続させることが課題となります。

そのため、リーダーはあまり細かい指示出しやアドバイスをするよりも、メンバーのメンタルケアや自立を助けるサポートに回るのが適切です。たとえば、モチベーションが空回りして過剰労働に陥りそうなメンバーがいれば、丁寧に話を聞いて休みをとらせるなどの立ち回りが求められます。

散会期

「散会期」とは、目標の達成やプロジェクトの終了などでチームが役割を終える時期のことです。どれだけ優れたチームでも、永続的に同じメンバーで活動を続けるということはありません。

プロジェクトの期限を迎えたり、求められた成果を上げられたりすれば、やがては解散となります。しかし、散会期は決してネガティブなプロセスではありません。

各メンバーにとっては、これまでに培ってきたスキルや経験を振り返り、新たな場で活かしていくための出発点でもあります。そのため、リーダーは特に何かを助言するというよりも、全員が気持ちよくチーム活動を締めくくれるような雰囲気づくりが求められます。

必要に応じて活動のフィードバックをするなど、各メンバーのさらなる成長につながる機会を設けるとよいでしょう。これまで見てきたように、チームビルディングを5つのプロセスで考えていくと、リーダーに求められる役割や立ち回りを客観的に判断できるようになります。

なかでも混乱期を適切に乗り越え、機能期をできるだけ長く持続することが組織としてのパフォーマンスを高める重要なポイントといえるでしょう。

チームビルディングの効果を高めるためのポイント

チームビルディングを成功させるためには、スタートを切る前の段階から意識しておきたいポイントがあります。ここでは、チームビルディングの効果を高めるためのコツや注意点をご紹介します。

チーム編成に気を配る

チーム編成はチームとしての価値を左右する重要なポイントです。ただ単に必要な人数を確保するだけでは、チームビルディングを実践しても十分な成果は生まれません。

チームとして有効に機能するためには、一人ひとりの能力やメンバー同士の人間関係を考えたうえでのチーム編成を行うことが重要です。たとえば、事務能力に優れたメンバーに偏っていたり、反対にアイデアマンばかりが集まったりすれば、1つのチームとして十分な機能を発揮することは難しくなります。

一定期間活動すれば、チーム力は自然と養われていく部分もありますが、混乱期からなかなか抜け出せない場合はそもそも編成に問題が隠されている可能性もあるでしょう。その場合は、メンバーの入れ替えを検討することも大切です。

明確なチーム目標を設定

メンバーそれぞれがモチベーションを維持しながら仕事を進めるためには、チームとしての明確な目標設定が欠かせません。そのため、最初期におけるリーダーの役割は、チームの目標を具体的に設定し、すべてのメンバーに浸透させていくことにあるともいえます。

そのうえで、チームとしての活動が始まってからは、状況に応じて目標の軽微な修正を重ねていくことも重要です。

メンバーの役割の明確化

メンバーがそれぞれの能力を存分に発揮するためには、自身の役割を明確に認識していることが前提条件となります。組織における自分の立ち位置や求められる働きを理解しているほうが、安心して力を発揮しやすくなるのです。

特に、経験や能力の異なるメンバーが集まってくるチームでは、一人ひとりの役割を明確化することが余計に重要となります。形成期や混乱期の段階では、まだそれぞれが自分の役割を認識しにくいため、必要に応じてリーダーが方向性を示すのもよいでしょう。

多様な価値観の容認

チームビルディングの目的の一つである「心理的安全性の構築」は、多様な価値観が容認される雰囲気づくりからスタートします。新規で立ち上げたチームには、多様な価値観を持つメンバーが集まります。

形成期の段階では、お互いが相手のことをよく知らないため、踏み込んだ話ができないと感じられてしまう場合が多いものです。リーダーはファシリテーターとしての役割を担い、何でも話せる風通しのよいチームづくりを進めていく必要があります。

それには、多様な価値観を否定せずに尊重する柔軟な姿勢がとても重要なポイントとなるのです。チームの活動がスムーズに進むよう、リーダーは各自の考えにしっかりと耳を傾け、まずは自分自身がメンバーの本音を引き出せるような信頼関係を築くことが大切です。

チームビルディングのための5つの手法

チームビルディングでは、チームの自然な成長に任せるだけでなく、段階に応じて具体的なテコ入れを行うことも重要です。ここでは、チームビルディングに活かせる手法を5つご紹介します。

緊張をほぐすための「ゲーム」

形成期にあるチームは、まだお互いへの理解が進んでおらず、組織内にぎこちなさや緊張感が漂ってしまうものです。次のステップに進むためには、できるだけ早く緊張を解くことが重要であり、そうした場面で効果的なのが「ゲーム」です。

メンバー全員で気軽に取り組めるゲームは、楽しみながら友好関係を深めるのに持ってこいの企画といえます。ゲームに勝つためには、メンバーの個性や役割分担をしっかりと把握する必要があるため、お互いへの理解が自然と進んでいくでしょう。

また、時間配分や相手チームの動向なども意識する必要があるため、戦略的な思考を養うことにもつながります。

団結を強めるための「アクティビティ」

チームとしての成果を上げるためには、メンバーが共通の目標に向かって一致団結することが不可欠です。一丸になって行動してもらいたいときには、スポーツやダンスのようにチーム全員で身体を動かす「アクティビティ」が有効です。

アクション要素がある遊びは、あれこれと必要以上に思考を巡らせることがなくなるため、メンバー間の率直なコミュニケーションを促すきっかけになります。お互いの関係性をフラットにならしやすく、信頼関係や団結を深めるのにうってつけのイベントといえるでしょう。

相互理解を深めるための「イベント」

社外イベントは、メンバーの相互理解を深めるのに絶好の機会となります。メンバーのありのままの姿を知りたいときには、バーベキューや社員旅行といった「イベント」を開催するのも一つの方法です。

仕事以外の場面でも親睦を深め、相互理解や関係性の強化を促すことが、よりよいチームづくりにつながります。仕事を離れたプライベートの一面も知っていると、相手の価値観や個性がより深く理解できるようになるため、コミュニケーションを図るうえで大いに役立つでしょう。

主体性を引き出すための「ワークショップ」

「ワークショップ」とは、参加者の主体性を重視した体験型の講座やグループ学習のことです。メンバーに主体的に行動してもらいたいときには、ワークショップを実施して、自主的な共同作業を促すのも効果的です。

ワークショップで具体的な成果を上げるためには、メンバー間での議論や試行錯誤が必須であり、良好な協力関係を築かなければ目標を達成することができません。そのため、最終的に成果を出すという経験を共有するなかで、チームとしての実力がきちんと磨かれていきます。

メンバーとの信頼関係を築くための「1on1」

形成期や混乱期においては、メンバーのみでお互いへの理解を深めようとしても、なかなか距離が縮まらない場合があります。そこで、リーダーがある程度の主導権を握り、自ら各メンバーとの信頼関係を築いていくことも重要です。

リーダーがそれぞれの個性や強みを把握していれば、チームが混乱期を迎えたタイミングでも、道を踏み外すことなく適切なアドバイスが行えます。また、メンバーも「リーダーには自分を理解してもらえている」という安心感があれば、自信を持って周囲との接点を築けるようになるでしょう。

リーダーとメンバーの信頼関係を深めるためには、定期的な「1on1」が効果的です。1対1のコミュニケーションであれば、周りの目を気にする必要がないため、比較的早く本音を引き出せるようになります。

また、1on1によって吸い上げた意見を全体に波及させていけば、自分の考えが組織を向上させていくという実感が得られ、積極性や組織への貢献意欲を引き出せるようにもなるでしょう。

(参考:『1on1ミーティングとは|目的や得られる効果と導入・実施方法を解説』)

遊びを通じてチームビルディングを進められるゲームの例

チームビルディングの初期段階では、メンバー同士の仲を深めるためにゲームを実践してみるのも有効です。しかし、遊び要素が強い取り組みのため、運営者がきちんと目的や意義を説明できなければ、メンバー全員に真剣に取り組んでもらうのは難しいといえます。

実施する際は無計画に取り入れるのではなく、内容や狙いをきちんと把握しておくことが大切です。ここでは、チームビルディングに適したゲームを3つ見ていきましょう。

脱出ゲーム

脱出ゲームとは、チーム全員で謎解きをしながら、制限時間内に会場から脱出するゲームです。謎を解くためには、メンバー同士の情報共有や密なコミュニケーションが求められるため、チームビルディングに効果的といえるでしょう。

謎を書いた紙や部屋から脱出するための鍵などを用意して、手づくりで企画することも可能ですが、法人向けに提供されている本格的な脱出ゲームを利用するのも一つの方法です。大規模な社内イベントを行う場合など、クオリティを重視する場合はこうしたサービスをチェックしておくとよいでしょう。

マシュマロチャレンジ

マシュマロチャレンジとは、マシュマロやその他のアイテムを使って自立可能なタワーをつくり、制限時間内で一番高く積み上げられたチームが勝ちというゲームのことです。ゲームに必要なアイテムは、マシュマロと乾燥パスタ、マスキングテープ、紐だけであり、ルールもシンプルなので手軽に試せるのが利点です。

簡単なゲームですが、高いタワーをつくるためには役割分担や試行錯誤しながら方向性を定めていく必要があります。そのため、周囲の動きに気を配ったり、自身の役割を瞬時に探したりするなど、チームメンバーとしての能力を高めるのに役立ちます。

十人十色ゲーム

十人十色ゲームとは、食の好みなど身近なお題に対する回答者の答えを三択から予想し、正解ならポイントを獲得できるというコミュニケーション型のゲームです。参加者はいくつかのグループに分かれ、出題と回答を何回か繰り返した最終得点を競い、もっともポイントの高いチームが勝利となります。

用意するものはお題と三択の選択肢のみのため、特別な準備は必要なく、簡単に実施できるのが利点です。相手がどのような立場や視点から物事を認識しているのかを意識することができ、チームビルディングに欠かせないメンバー間の相互理解が促されます。

まとめ

チームビルディングは、メンバーそれぞれの個性や能力にスポットライトを当て、全員が最大限に力を発揮できるようにする取り組みです。そのため、短期的な成果だけでなく、若いメンバーの才能開花や新たなリーダーの育成といった長期的な価値をもたらすのが大きなメリットです。

チームビルディングに取り組むうえでは、組織の発展段階に応じて、最適なリーダーシップを発揮していく必要があります。タックマンモデルやさまざまな手法を理解し、自社や組織に合った戦略を立て、高いパフォーマンスを発揮できるチームづくりを目指しましょう。

(制作協力/株式会社アクロスソリューションズ、編集/d’s JOURNAL編集部)

人事・マネージャーなら知っておきたい、育成まわりの人気資料6選 <1on1からキャリアアンカーまで>

資料をダウンロード