採用を成功に導く面接官の5つのトレーニング方法と実施するメリット

d’s JOURNAL編集部

採用活動において、面接官は採否を直接的に判断する重要なポジションです。面接官のスキルを高めることが、採用活動全体の質を向上させることにつながるため、トレーニングには積極的に力を入れる必要があります。

今回は、面接官の育成に力を入れる重要性や面接官に求められるスキル、トレーニングの具体的な実践方法について解説します。

今すぐ面接官の具体的なトレーニング方法を知りたい方は、下記から無料ダウンロードできる資料をぜひご活用ください。

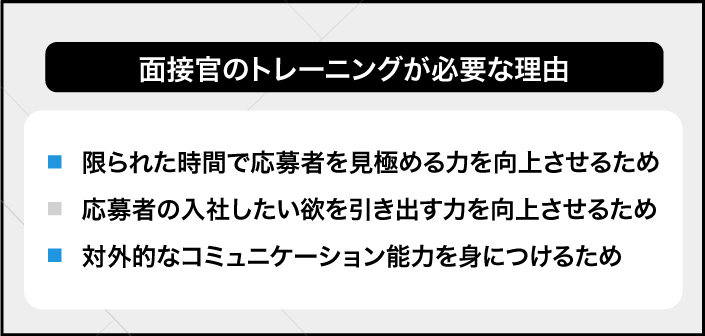

面接官のトレーニングが必要な理由

採用活動において、面接官のトレーニングが重要とされる理由は、「限られた時間で応募者を見極めなければならない」という点にあります。面接官は採用面接という限られた機会を通じて、応募者の人柄や行動特性まで見抜き、自社で活躍できる人材を見極めなければなりません。

主観や偏った価値観にとらわれず、適切な判断を行うためには、トレーニングによって専門的な力を身につける必要があるのです。また、売り手優位が続く現代の採用市場において、面接官は応募者から「入社したい」という意欲を引き出す重要な役割を担っています。

面接官の振る舞いや発言を通じて、企業の人材に対する姿勢を判断されてしまう可能性もあるため、対外的なコミュニケーション能力も必要となります。これらの能力をすべての担当者が初めから備えているとは限らないため、適切なトレーニングを実施し、面接のクオリティを底上げすることが大切です。

面接官をトレーニングするメリット

面接官のトレーニングにはある程度のまとまった時間が必要となります。それでも、採用活動のクオリティを上げるためには、優先的に取り組むべきプロセスといえるでしょう。

ここでは、面接官をトレーニングするメリットとして、次の5つのポイントから解説します。

・基本的な面接スキルが向上する

・採用のミスマッチが減らせる

・面接官ごとの対応のバラつきが少なくなる

・評価基準を統一できる

・自社のイメージがアップする

基本的な面接スキルが向上する

採用面接に特化したトレーニングを行うことで、個々の採用業務の意味合いや進め方が理解できるようになり、面接官としての基本的なスキルを身に付けられます。面接官の役割は、履歴書・経歴書の読み込み、面接の場での対応、応募者の評価、前工程・後工程との連携など多岐にわたるため、広範なスキルを身につけておく必要があります。

また、面接をスムーズに進行させる方法や応募者への質問内容などを体系的に学んでもらうことで、採用判定に必要な情報を引き出す技術も磨かれていくでしょう。実際にロールプレイングを行えば、業務にあまり自信がない担当者でも安心して面接本番に臨めるようになるはずです。

採用のミスマッチが減らせる

採用におけるミスマッチが減らせるのも、面接官の育成に力を入れる重要なメリットです。トレーニングでは基本的な面接業務に加え、自社の社風やビジョン、求める人材像への理解も改めて深めることとなります。

面接官が自社の採用目的を深いレベルで把握できれば、より適切な視点で応募者の資質を判断できるようになります。その結果、組織や現場のニーズにマッチした人材を見極めやすくなるでしょう。

また、面接官が自分の言葉で自社の理念やビジョン、働く場としての魅力を語れるようになれば、応募者の納得感も得られやすくなります。応募者が自社に対する理解を深めることができれば、入社承諾前辞退や入社後の離職を防ぐ効果が期待できます。

面接官ごとの対応のバラつきが少なくなる

一定のカリキュラムに沿って基礎的なスキルアップを図ることで、面接官が同じレベルで対応できるようになるのもメリットです。トレーニングを行わない状態で採用活動を進めれば、面接の成果はどうしても個人の資質に依存してしまいます。

定着する人材を多く採用できる面接官がいる一方で、ミスマッチを連発させてしまう面接官も生まれ、結果にバラつきが生じてしまうでしょう。しっかりとトレーニングを行えば、優れた成果を上げる面接官のノウハウも吸収できるため、全体としてのレベルが底上げされていきます。

その結果、マッチ度の高い人材を取りこぼすことなく、自社の戦力として正しく評価できるようになります。

評価基準を統一できる

面接官のトレーニングを実施することで、評価基準の標準化が図れるのもメリットです。採用面接では、あらかじめ決められた要件に沿って応募者の評価を行います。

そのため、トレーニングを行わない状態でも、著しく基準から外れた評価が行われるということはありません。しかし、評価項目に対する考え方や評価基準の捉え方には、どうしても個人差が生まれてしまいます。

組織や現場として重視したい評価項目があったとしても、担当者ごとに重みづけが異なれば、選考結果には反映されません。トレーニングを通じて、自社が求める人材像や評価基準を組織でしっかりと共有することで、公平な選考が行えるようになるのです。

自社のイメージがアップする

トレーニングを実施すれば、面接官の育成と同時に自社のイメージアップにもつながります。面接は企業側が応募者を見極める場であると同時に、応募者側が企業を見極める場でもあります。

そのため、面接官の言動や振る舞いを改善すれば、応募者の合否にかかわらずそのまま自社のイメージアップにつながるのです。近年では、SNSや口コミの普及により、企業の評判は良くも悪くも拡散されやすい傾向にあります。

面接であまりにも悪い印象を与えれば、自社のマイナスイメージが拡散されてしまう危険性もあるでしょう。そうした意味において、面接官の適切なトレーニングはリスクマネジメントにもつながる取り組みといえます。

面接官をトレーニングする5つの方法

面接官のトレーニングを行うには、大きく分けて以下の5つのアプローチが考えられます。

・座学講習

・ロールプレイング

・メンターシップ

・書籍・動画

・面接官マニュアル

ここでは、それぞれの具体的な取り組み方と期待できる効果について見ていきましょう。

座学講習

座学講習は人事や採用の分野に精通した外部講師を招き、講義や講習を行ってもらう方法です。採用支援コンサルタントなどの面接の専門家を通じて、面接における基本的な知識から、実践的な内容まで体系的に学ぶことができます。

主な講義内容としては下記です。

・面接の目的

・面接官の役割

・採用環境の整え方

・面接の準備・流れ

・面接におけるマナーと心構え

・質問方法

・評価方法

・話し方のポイント

・面接におけるNG項目 など

いずれも面接のクオリティを高めるのに効果的であり、多くのメンバーがまとめて習得できるため、学習効率も高いのがメリットです。

また、セミナーによっては、後述するロールプレイングまでをセットで行ってくれるケースもあります。なお、セミナーの形式には、講師を招いて集団で研修を行うタイプのものから、オンラインで個別に受講するタイプのものまで幅広い種類があります。

オンライン限定なら無料で視聴できるものもあるので、事前に内容をチェックしたうえで導入するかどうかを見極めるのも一つの方法です。

ロールプレイング

ロールプレイングとは、面接官役と応募者役に分かれて、実際にテーマに沿った面接を行いながら実践的なスキルを磨く方法です。具体的なテーマとしては、「本質を掘り下げる質問の仕方」や「自社のキャリアパスを尋ねられたときの対応」「アイスブレイクの進め方」といったものが挙げられます。

ロールプレイングでは、講師や相手役からフィードバックを受け取れるため、実力を客観的に判断できるのがメリットです。すでにクリアしている課題と、これから解消すべき課題が明確になるため、スムーズにスキルアップを目指せるようになります。

また、座学で学んだことを本番に近い形で試せるため、面接官としての自信を育む効果が期待できるでしょう。

メンターシップ

メンターシップとは、経験豊富な面接官が、経験の浅い面接官をトレーニングするための方法のことです。基本的な進め方はロールプレイングと同様であり、実際の面接を想定した状況を設定し、模擬面接を行います。

そして、トレーニングの対象者をメンターが観察し、自身の経験や知識をもとにフィードバックを行うのが基本的な流れです。実際に自社での面接を担当してきた面接官がアドバイスするため、採用基準や求める人材像が一致した状態で訓練でき、改善点が明確になりやすいのがメリットです。

書籍・動画

面接官の育成に役立つアプローチとして、書籍や動画を通じた個別学習が挙げられます。採用面接のノウハウがまとめられた書籍は数多く出版されているため、自社の業界に合ったものを選ぶとよいでしょう。

そのうえで、書籍を選ぶ際には、採用担当者向けのものだけでなく、面接を受ける「応募者側の目線」で書かれたものもチェックすることが重要です。応募者向けの面接対策として、面接で問われやすいポイントなどがまとめられているため、面接官側もトレンドや注意点を把握するのに役立つでしょう。

さらに、応募者側がどのようなことを考えて面接に臨んでいるのかもイメージしやすくなるため、面接時の話し方や質問内容のブラッシュアップに活かすことができます。動画教材も主な効果は書籍と共通していますが、近年の傾向として、オンライン面接のノウハウに対応しているものもあるのが特徴です。

面接官マニュアル

面接官マニュアルを作成し、それをもとにトレーニングを進めてもらうのも有効な方法です。面接官マニュアルには、面接の基本的な進め方や注意点とともに、自社ならではの採用基準や評価基準を明記します。

例えば、コミュニケーションに関する基準であれば「相手の話の内容を理解して返答ができるか」などが挙げられますし、主体性に関する基準なら「自ら課題を見つけて、新しいことにも取り組んでいけるか」などが挙げられます。

マニュアルを作成することで統一された基準が適用されるため、選考プロセス全体を通じて、一貫性のある面接を実施できるようになるのがメリットです。また、自社でマニュアルを作成することにより、大事にしたい理念や取り組みなどを強調でき、面接官全体に浸透させやすくなります。

さらに、マニュアルとして資料をまとめておけば、個人のペースで自由に学習を進めてもらえるのも利点です。なかなかトレーニングの時間が取りづらい経営層やリーダー層に対しても、柔軟に学習を進めていってもらえるため、無理なく採用活動の質を高められる効果があります。

面接官の具体的なトレーニング方法を詳しく知りたい方は、下記から無料ダウンロードできる資料をぜひご活用ください。

面接官のトレーニングを行うときのポイント

面接官のトレーニングを進めるうえでは、おさえておくべき基本のポイントがいくつかあります。ここでは、着実なレベルアップを図るためのコツとして、次の4つのポイントを見ていきましょう。

・自社の採用課題を明らかにしておく

・コンプライアンスを遵守する

・バイアスに関する認識を持つ

・効果測定を実施する

自社の採用課題を明らかにしておく

面接官のトレーニングを検討する際は、自社が抱える採用課題について整理しておく必要があります。採用課題によって、必要とされるアプローチは異なるため、事前に目的を明確化しておくことが重要です。

例えば、内定率が低い場合には、「面接時に自社の魅力をうまく伝えられていない」「面接官同士の基準にズレが生じている」といった可能性が考えられます。この場合は、トレーニングでも採用基準の共有と自社の魅力に関する学習を重点的に進めなければなりません。

一方、採用した人材の離職率が高いという場合は、ミスマッチが起こっている原因を調査したうえで、それに合った研修プランを組み立てる必要があります。

コンプライアンスを遵守する

面接官としての基本的なスキルを身につけてもらううえでは、コンプライアンスの遵守を徹底することが大切です。面接官の行動や発言が不適切であれば、自社のイメージを損なうだけでなく、法的な部分での問題を引き起こす原因となってしまいます。

例えば、相手に対して過度なプレッシャーを与える態度で面接をしたり、面接とは関わりのないプライバシーに触れる内容を質問したりすることが問題として挙げられます。そうした行動や発言は場合によっては、名誉毀損などの法的な責任を問われ、損害賠償請求といったトラブルを招く恐れがあるでしょう。

厚生労働省が運営する公正採用選考特設サイトでは、公正な採用を行うにあたって必要な考え方をまとめた動画資料が公開されているので、トレーニングの一環としてカリキュラムに取り入れてみるのもよいでしょう。

(参考:厚生労働省:「公正採用選考特設サイト 公正な採用選考をめざして 」)

バイアスに関する認識を持つ

面接官としてのスキルを向上させるためには、バイアスに関する適切な認識を持つことも大切です。バイアスとは偏見や先入観のことであり、採用面接においては過去の経験や思い込みなどによって、応募者の評価が正しく行えなくなるという影響をもたらします。

面接に影響を与える代表的なバイアスとしては、目立った特徴に引っ張られてその他の項目に対する評価まで左右されてしまう「ハロー効果」、自分と似た相手を高く評価してしまう「類似性バイアス」などが挙げられます。バイアスは誰にでも起こり得る自然な現象であるため、実態を正しく理解したうえで、適切にコントロールする訓練が必要です。

社内のメンバーだけで面接官のトレーニングを行おうとすると、偏見やバイアスに気づきにくいケースもあります。必要に応じて弁護士や社会保険労務士など外部の専門家の意見 を取り入れながら、客観的な評価が行えるような仕組みを整えましょう。

効果測定を実施する

面接官のトレーニングは、効果測定とセットで行うことで有効性が高まります。最終的には「選考辞退が減った」「定着率が上がった」といった成果を通じて、トレーニングの効果を測ることとなりますが、結果がわかるまでにはある程度の時間を要します。

そのため、まずは「面接がスムーズに行いやすくなった」「一次面接から最終面接までの歩留まり率が改善された」など、内部の感覚やデータの変化をもとに効果測定を行うとよいでしょう。

面接官の具体的なトレーニング方法を詳しく知りたい方は、下記から無料ダウンロードできる資料をぜひご活用ください。

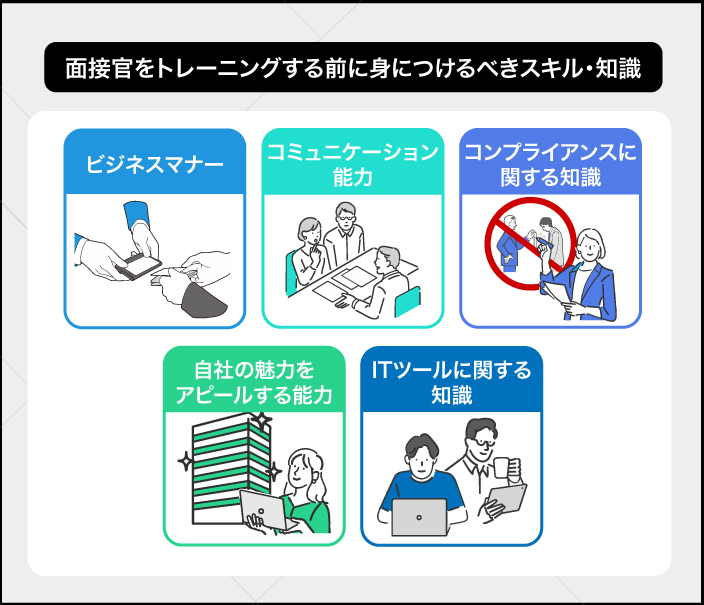

面接官をトレーニングする前に身につけるべきスキル・知識

面接官のトレーニングにあたっては、実践的な訓練を行う前に身につけておくべきスキル・知識を押さえることも大切です。訓練の内容を活かす土台づくりとして、不十分な点があれば優先的に改善を図りましょう。

ビジネスマナー

応募者と直接的に相対する面接官には、基本的なビジネスマナーが求められます。応募者がたとえ学生であっても、企業が好印象を抱いてもらうには、各面接官にビジネスパーソンとしての適切な振る舞いが身に付いていなければなりません。

「清潔感のある身だしなみや丁寧な言葉づかいが心掛けられているか」「高圧的な印象を与えていないか」などのポイントに注意し、必要があれば改善を促しましょう。

コミュニケーション能力

面接官には一定水準以上のコミュニケーション能力が求められます。面接は会話のやりとりによって進められるため、まずは応募者をリラックスさせることが重要です。

そのためには、型にはまった文言や話し方ではなく、その場に合わせた柔軟なやりとりが必要といえます。相槌の打ち方やタイミング、アイスブレイクの進め方などに不安がある場合は、必要に応じて改善のポイントを研修に組み込むとよいでしょう。

また、スムーズな面接を実現するために、「質問をする際は意図を明確にする」「時間配分にも気を配る」といった点も重要です。

自社の魅力をアピールする能力

面接官には自社の経営理念やビジョンを深く理解したうえで、わかりやすくアピールしていく能力が求められます。自社の魅力をうまく伝えられなければ、マッチ度の高い人材を逃してしまう可能性もあるため、入社を動機づけられる訴求力を身に付けてもらう必要があります。

そのためには、面接官一人ひとりが自社の特徴を把握し、自分なりの言葉で表現できるまでに深めてもらわなければなりません。実際に働く従業員から意見をもらったり、現場の魅力をインタビューしたりしながら、丁寧に自社の強みを分析していくのも有効な方法です。

コンプライアンスに関する知識

前述のように、採用面接ではコンプライアンスの遵守も重要なテーマとなります。本格的なトレーニングを行うにあたっては、面接官にとってタブーとされる質問や行動に対して、適切な理解を促すことが重要です。

例えば、面接時の質問として、「年齢や性別に関する質問」「個人の出自に関する質問」「妊娠・出産に関する質問」「宗教・政治的主張に関する質問」などはNGとされています。NGとされる項目については、「なぜいけないのか」という理由も含めて説明し、理解を深めてもらいましょう。

(参考:厚生労働省 大阪労働局『就職差別につながるおそれのある不適切な質問の例 』)

ITツールに関する知識

昨今では面接をオンラインで行う機会も増えているため、面接で使用するITツールについては、ひと通り使い方を理解しておく必要があります。オンライン面接では、カメラやマイクの使い方について細かな注意点を押さえておくことが大切です。

例えば、面接官が画面上の応募者の顔だけを注視すると、応募者に目線が合わないと感じさせてしまうおそれがあります。こうした注意点は、実際にロールプレイングを行うことで体感できるので、トレーニングのプログラムに組み込んでおくとよいでしょう。

まとめ

面接官のトレーニングに力を入れることで、選考のバラつきが解消され、採用活動の質を高められる効果があります。また、面接官は応募者と接する重要なポジションであることから、接し方や発言を改善することで企業のイメージアップにもつながります。

具体的なトレーニング方法には、座学やロールプレイングといったさまざまなアプローチがあるので、自社に合った手段を選びましょう。

面接官の具体的なトレーニング方法を詳しく知りたい方は、下記から無料ダウンロードできる資料をぜひご活用ください。

(制作協力/株式会社STSデジタル、編集/d’s JOURNAL編集部)

面接官の育成・スキルアップに!「doda面接官トレーニング」

資料をダウンロード