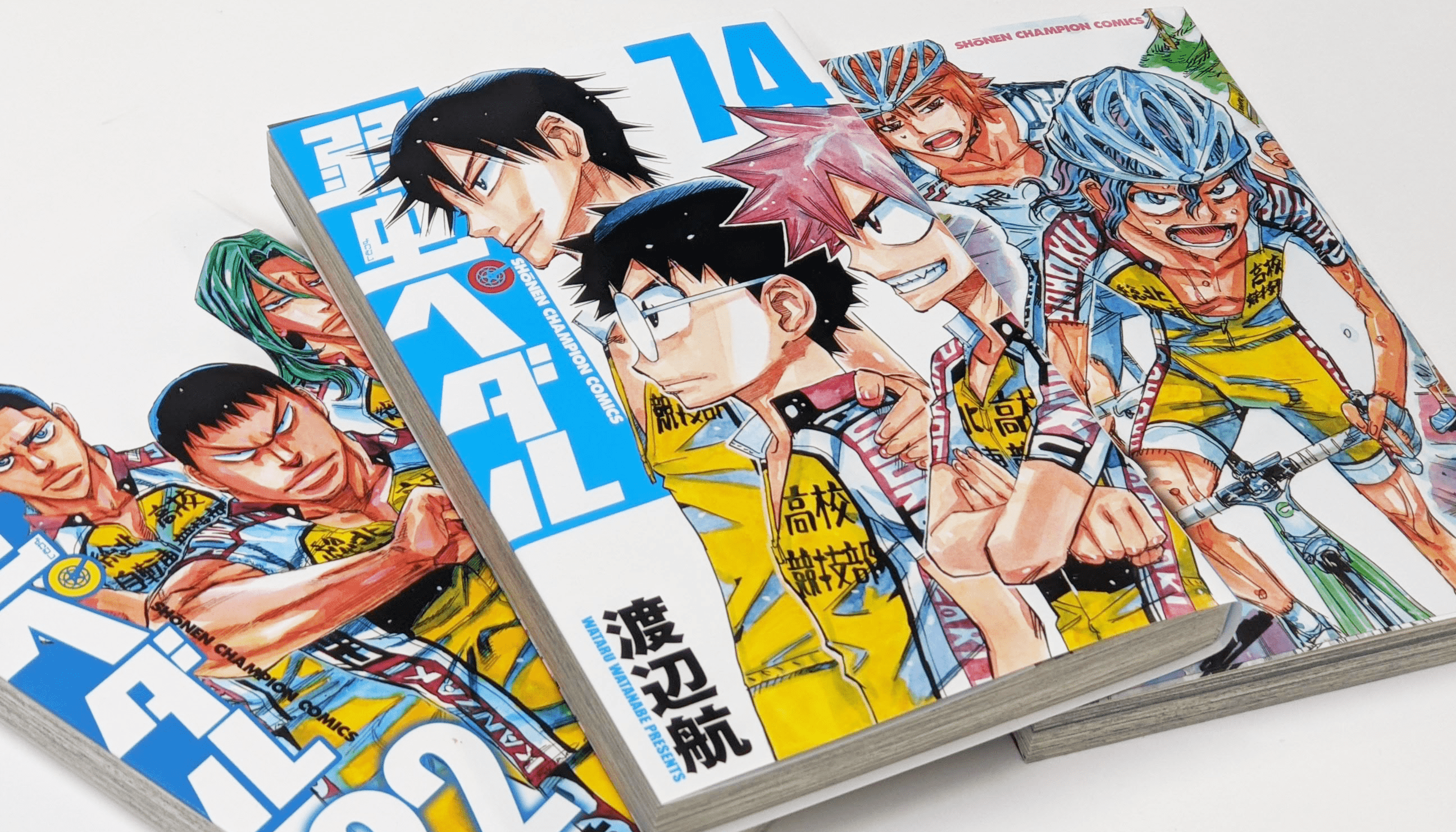

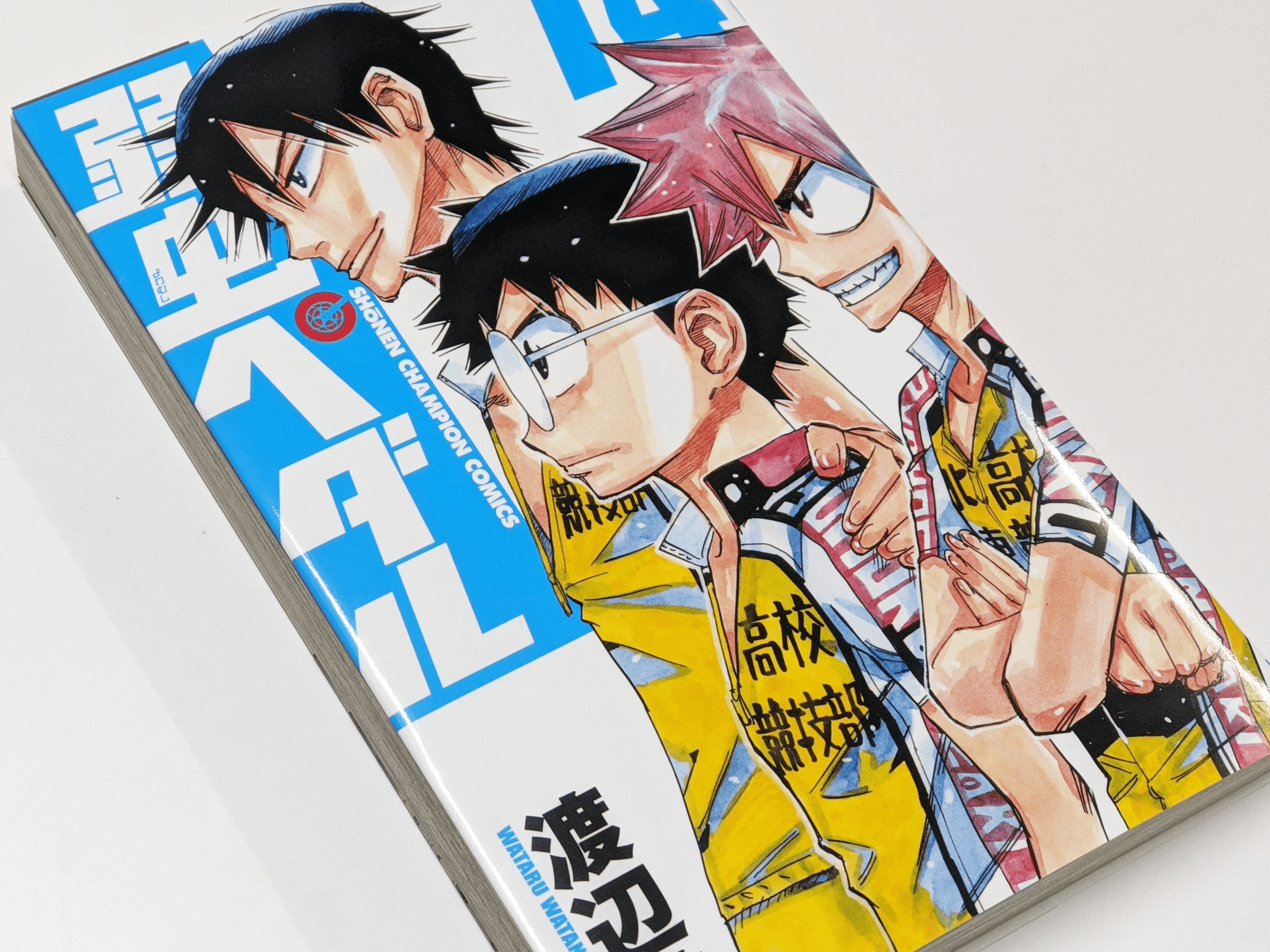

『弱虫ペダル』に見る、チームを強くする「勝利」以外の要素

健全な組織の成長には、勝利を目指すことと競争は不可欠です。しかしスポーツ漫画を読んでいると、ときに「勝利を目指すだけでは勝ち続けることは難しい」というテーマが示されます。渡辺航先生の『弱虫ペダル』(秋田書店)もその一つひとつです。小野田坂道という初心者を受け入れた総北高校のチーム作りづくりからは、チームの力を強くする「勝利」以外の要素が見えてきます。

小野田坂道勧誘から学ぶ「初心者の受け入れ」のコツ 既存メンバーへの刺激にも

『弱虫ペダル』の主人公・小野田坂道は極度のアニメオタク。運動は苦手でスポーツとは縁遠いタイプでしたが、親からもらう電車賃をアニメグッズの購入費に充てるため、自宅のある千葉から秋葉原に自転車で通い続けました。その結果、知らず知らずのうちに自転車競技の選手としての潜在能力が鍛えられていたのです。

とは言え、高校でアニメ関係のクラブをつくろうとしていたほどの坂道です。自転車競技だけではなく、体育会系の部活も初めて。運動部のノリについていくのが難しく挙動不審になることもあり、他の自転車競技経験のある1年生と意思疎通ができているのかが怪しい場面もあります。

しかし、坂道以外の1年生、今泉俊輔も鳴子章吉も、そんな坂道を決して見捨てません。むしろ「走れる可能性を持つ同級生」として、自転車競技の選手に必要な考え方や技術を伝えていきます。坂道を自転車競技部に誘ったのは今泉ですが、自転車競技に運動神経は必要ないということを含め、最後まで全力を出すことやレースに必要な技術を適切なタイミングで教えていくのは鳴子です。経験者の2人がバランスよく初心者の坂道を導いていきます。

3人の関係性には、経験者のグループに初心者を受け入れるときのヒントが詰まっています。まずは、初心者でもきちんと練習を繰り返せば習熟できるものだと示すこと。たとえば、鳴子は坂道に対し、自転車競技に運動が得意であることは必要なく、ペダルを回す足さえあればいいことを説明します(物語が進むと、体が小さく軽い坂道はむしろ自転車競技においては、坂道を登ることを得意とするクライマーと呼ばれるポジションに向いていることが示されます)。

もうひとつは、段階を踏んで技術を教えていくこと。競技用の自転車に乗ることができた坂道は、その後スピードをさらに上げるために必要な技術「ダンシング」や、体重をかけてスピードを出すことができる機器「下ハンドル」の使い方を段階的に覚えていきます。学習中の対象について、一度に必要なことをすべて教えてもなかなか身につきません。むしろ教える側が「次」を示すタイミングを見計らって伝えていくことが求められます。

一方で初心者側も、つまずいたときは自分だけでなんとかせず、周りに助けを求めることも必要です。

坂道が所属する総北高校自転車競技部は、インターハイ優勝に向けて合宿を行います。インターハイ出場メンバーに選ばれるための最低条件は、この4日間の合宿期間中に自転車で1,000キロメートルを走破すること。徐々に体力をつけた坂道はなんとかこの目標を目指していきますが、回しすぎたことでペダルが壊れてしまい、完走に黄信号がともります。先輩や同級生にペダルが壊れたことを言えないまま走り続けようとする坂道の前に現れたのは2年生の先輩、手嶋純太でした。手嶋から競技専用のペダルと靴を借り、坂道はなんとか完走しました。

物語の展開としてはドラマチックですが、現実の組織であれば、ペダルの故障という目標達成に対する明らかな問題が起きた時点で、少なくとも先輩に打ち明け、解決の手段を探るべきだったでしょう。もし2年生の先輩が気まぐれで貸し出すために探しに来てくれなかったら、壊れたペダルのまま完走できなかった可能性があるわけです。問題が発生した時点で、早めに経験者に相談して解決策を探るのは、問題を長引かせないために初心者がとれる最短ルートです。

さらに初心者を組織に受け入れることは、既存の組織への新たな刺激になります。

部内で1年生を対象に開催されたレースに参加した坂道。初めてのレースで競技用自転車の到着の遅れなどといったトラブルを乗り越えて、ギリギリまで体力を振り絞ることで、最終的には経験者の鳴子や今泉と互角に戦います。ほぼ初めてレースに参加したといってもいい坂道の雄姿を、自転車競技部の監督は「自転車の根源的な面白さ、楽しさを見せている」と評価します。それは見たことのない道を進み、走りきることには不安もあるし、苦しみも伴う。しかし、それを楽しさや喜びに変えているということ。これは、自転車=競技の道具、競争に勝つために走っていた経験者らに「自転車に乗ることは楽しいこと」という基本を思い出させます。

適切な緊張と相手への敬意が生む健全なチーム内競争 実力派1年生VS経験者2年生

もちろん、初心者を受け入れやすい和気あいあいとした雰囲気だけでは組織は強くなりません。組織のメンバーが常に前を向き、成長を目指すためには、適切な緊張感と競争相手への敬意が必要です。『弱虫ペダル』の序盤では、実力派とされる1年生、今泉や鳴子と、3年生の指導の下でトレーニングを積んできた2年生の間の競争として描かれています。

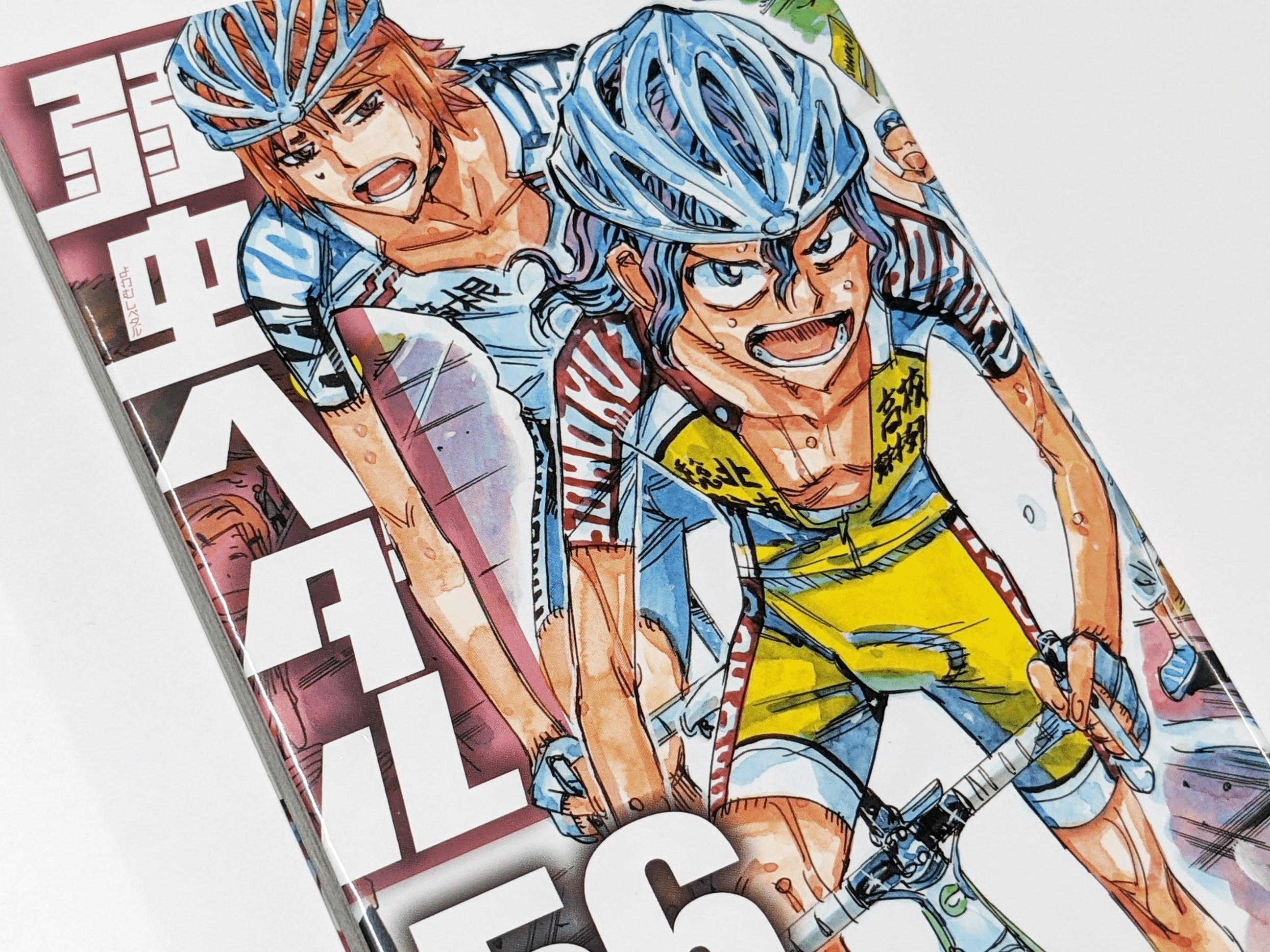

インターハイに向けた合宿の1,000キロメートル走破。初心者の坂道がクリアできるかという課題とともに、ここでは坂道ら1年生と2年生の先輩、手嶋純太や青八木一とで、インターハイの出場枠をかけた競争が行われます。それぞれ中学時代での実績がある今泉と鳴子は最初、手嶋や青八木をあっさりと抜き去ろうとしますが、そこは合宿に向けて1年生と競うことになるとわかっていた2年生。練習はもちろん、1年生のデータ収集を含めた事前準備と戦略が功を奏し、接戦となります。今泉と鳴子が、手嶋や青八木を下に見ていたままでは勝てなかったでしょう。今泉と鳴子は、競争途中で見方を変え、たとえ中学時代に実績を残していなくても、厳しい高校の部活で1年間、自分たちより長く鍛えてきた先輩として敬意を持ち、全力で立ち向かいます。そして、ギリギリで勝利することができたのです。

勝利を目指す組織の中で緊張感や競争は生まれやすいものですが、競争ばかりでは後述する助け合いの精神が薄くなる上、ギスギスした関係になりかねません。ある場面では競争する相手でありながら、その相手にもきちんと敬意を払う姿勢。そして、後述のように競争が終わった後は、全員がチーム全体に貢献するにはどうすればいいのかを考えられるような、思考の転換が求められます。

また、今泉や鳴子のように実績がある人ほど、自分に比べて実績がない人を下に見て油断する傾向があります。今泉や鳴子はすぐに見方を変えましたが、なかなか見方が変わらないとメンバーの実力を適切に評価できないだけではなく、いらぬ揉め事を生むこともあります。不毛な争いを避けるためにも、実力のある人ほど持ちやすい油断は、適切に取り除いていくべきでしょう。

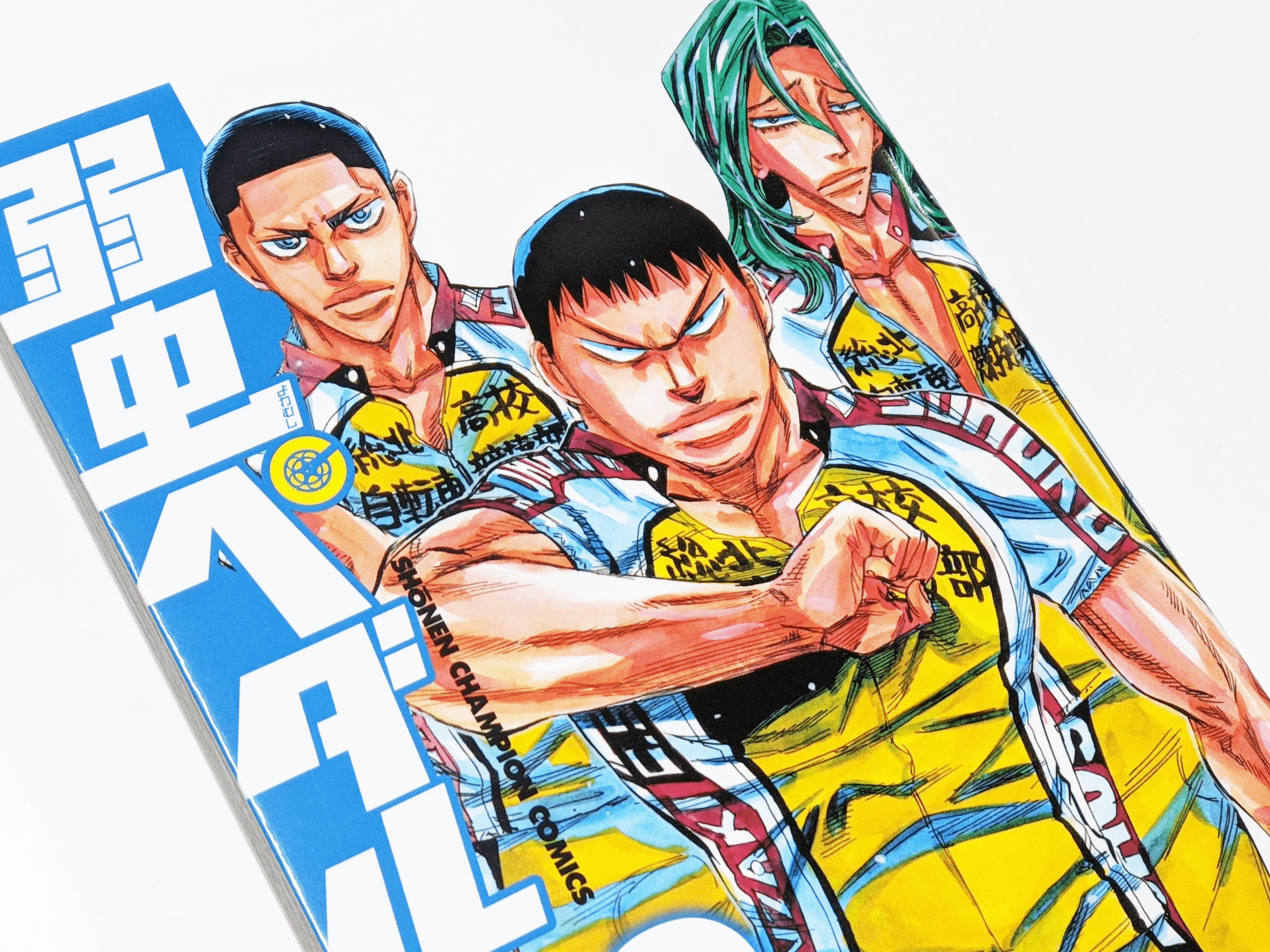

「敗者」に居場所 誰も切り捨てず、次のチャンスも

前述のように、組織全体の成長には適切な競争関係が不可欠です。その競争の結果として、勝者と敗者は必ず出てきます。しかし勝者と敗者をそのままにせず、「敗者」にも適切な組織内の居場所を用意し、かつ次のチャンスを提供することが健全な組織の成長につながります。

『弱虫ペダル』に登場する総北高校自転車競技部の場合、インターハイに出場できるのは部内で6人。圧倒的な経験と実力を持つ3年生3人はほとんど出場が決まっており、1、2年生から出場できるのは合計3人。坂道は2年生の先輩、手嶋や青八木らとこの出場権をかけて競争します。前述の合宿での1,000キロメートルの課題をクリアしたことで、坂道ら1年生の3人がインターハイ出場を確実にする一方、2年生の手嶋と青八木は出場を逃します。しかし、手嶋と青八木の部内での役割がここで終わるわけではありません。

手嶋は前述のように、合宿中にペダルが壊れて走破が難しいと思えた坂道に、新しいペダルと靴を貸します。これは坂道が適切な装備で走ったとき、どこまで速く走れるかを見てみたいと思ったためです。彼の行動はチーム全体のために坂道の実力を底上げすることになり、結果的にチームの勝利に貢献します。

3年生の部長、金城真護が作中で指摘するように、ロードレースはチームスポーツ。ほかの人が倒れそうなときは自分が支えるし、一方で自分が倒れそうになったときは他の人に支えてもらえばいいのです。「敗者」を切り捨てず、むしろチーム内の支え合いにつなげられるのは、個人活動とは違うチーム活動のメリットです。もちろんこうした支え合いは、チームのメンバーそれぞれに他の人を支える余裕が必要なため、この余裕が持てるように人員を配置するマネジメント力もチームに必要となります。

こうして切磋琢磨し、チーム内のメンバーが力をつけていくと、いったん「敗者」となった人にも次のチャンスが訪れます。2年生のときにインターハイ出場を逃し、3年生や1年生のサポート役に回った手嶋もその間に練習を重ねたことで、3年生では見事インターハイの出場枠を勝ち取ります。再トライの機会があることを示し続けるのは、メンバーの士気を維持するために不可欠と言えます。

【まとめ】

ロードレースをテーマとする『弱虫ペダル』には、総北高校以外にも多くのチームが登場し、それぞれの戦略で勝てるチームを作つくり上げ、勝負に挑んでいます。その戦略は実にさまざまですが、初心者を受け入れて勝負に挑んだ総北高校の戦略には、これからチームをつくり上げていきたい人へのヒントが詰まっています。スポーツ漫画としてだけでなく、チーム戦略を読み解く作品として、ぜひ手にしていただきたいです。

文/bookish、企画・監修/山内康裕