男性育児休業と産後パパ育休の違い|企業・従業員が使える助成金と給付金を解説

2022年4月に施行された改正育児・介護休業法によって、男性の育児休業の取得がますます促進しました。それに伴い、「育児休業の期間や枠組みはどのように変わったのか」「企業はどのような対応が必要になったのか」などを知りたい方も多いでしょう。

そこで本記事では、弁護士監修の下、法改正による育児休業の枠組みの変更点や新たに企業に義務付けられた内容、男性の育児休業を促進させるメリットなどについて解説します。

社会保険や雇用保険などの各種手続きを行う際に活用できるチェックリストなどもダウンロード可能ですので、ぜひ参考にしてみてください。

育児休業(育休)とは?

そもそも育児休業(育休)とは、1歳未満の子どもを養育している労働者が、育児のために取得できる休暇のことです。後述する「育児・介護休業法」によって定められており、以下の条件を満たせば男女問わず取得できます。

●同一の事業主に1年以上雇用されている

●子どもが1歳6カ月になる日までに雇用契約がある

●子どもが2歳になるまで期間を延長した場合は2歳になる日まで雇用契約がある

ただし無期雇用の場合、週の所定労働日数が2日以下、もしくは育児休業の申請から1年以内に雇用関係が終了する労働者は育児休業取得の対象外となります。

(参考:厚生労働省『育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説』)

(参考:『【5分でわかる】育児休業制度とは?延長の場合や給付金など、企業が対応すべき申請6つ』)

育児・介護休業法と育児休業制度

「育児・介護休業法」とは、育児や介護が必要な労働者が、仕事と両立できるよう配慮することで、継続的にはたらくことを支援する法律です。育児・介護休業法では、原則として子どもが満1歳になるまで取得できる、「育児休業制度」が定められています。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは?

通常の育児休業とは別に、男性労働者は「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得できます。

産後パパ育休とは、子どもの出生後8週間の間に、最大4週間の休暇を2回に分けて取得できる制度のことです。休暇を分割で取得する点が最大の特徴で、これによって夫婦が交代で育児休業に入れるようになるため、育児の負担軽減につながります。

また通常の育児休業は原則として期間中の就業が認められていませんが、産後パパ育休であれば労使協定を締結している場合、合意した範囲で休業期間中でも就業が可能です。

産後パパ育休の推進が義務化された背景

産後パパ育休の制度は、2022年10月に施行されました。その概要は次の通りです。

| 対象者 | 主に男性労働者(養子がいる場合に限り女性も可) |

|---|---|

| 対象外となるケース | ●入社1年未満の場合 ●申出の日から8週間以内に雇用関係が終了する場合 ●1週間の所定労働日数が2日以下の場合 |

| 申請期限 | 休業の2週間前 ※労使協定の規定によっては申し込み期限を1カ月前に変更可能 |

| 休業が認められる期間 | 子の出生から8週間以内に、最大4週間の休暇を2回 |

(参考:厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』)

本制度が施行された背景には、「出産後にやむを得ず退職する女性が多い」「男性の育児参加が進まないことが女性の就業状況に影響している」などの問題があります。詳細は以下で解説します。

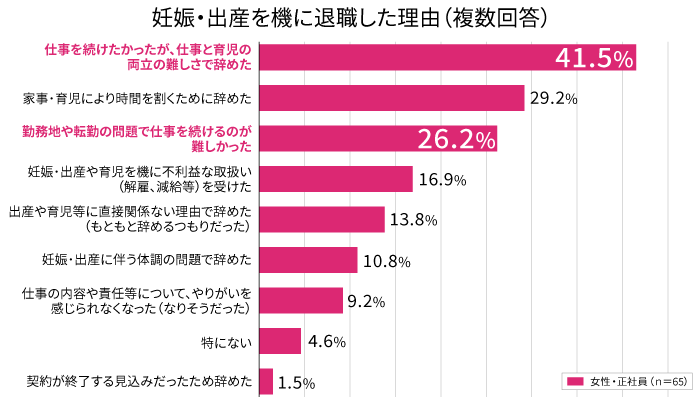

約5割の女性が、出産・育児により退職を選択。理由は「両立の難しさ」

国立社会保障・人口問題研究所のデータによると、育児の負担が問題視されていた2010年~2014年、女性の第1子出産後の継続就業率は53.1%となっていました。つまり残りの46.9%、およそ半数の女性が、出産を機に退職している状況でした。

こうした結果になった大きな要因は、「仕事と育児を両立する難しさ」です。株式会社日本能率協会総合研究所省が2020年に公表した資料では、「妊娠・出産を機に退職した理由」として「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさで辞めた」が全体の41.5%を占めています。

次いで多かった回答は、29.2%の「家事・育児により時間を割くために辞めた」、26.2%の「勤務地や転勤の問題で仕事を続けるのが難しかった」です。

(参考:厚生労働省『育児・介護休業法の改正について』p3)

当時は男女ともに出産後のサポート体制が整っておらず、仕事を諦めざるを得なかったことがうかがえます。

(参考:国立社会保障・人口問題研究所『第15回出生動向基本調査(夫婦調査)』p54)

(参考:株式会社日本能率協会総合研究所『令和2年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業 報告書』)

日本での夫の家事・育児時間は世界的にも低水準

仕事と育児の両立が困難で、出産を機に半数近い女性が退職していることには、夫が家事・育児に充てる時間の短さも関係していると考えられています。

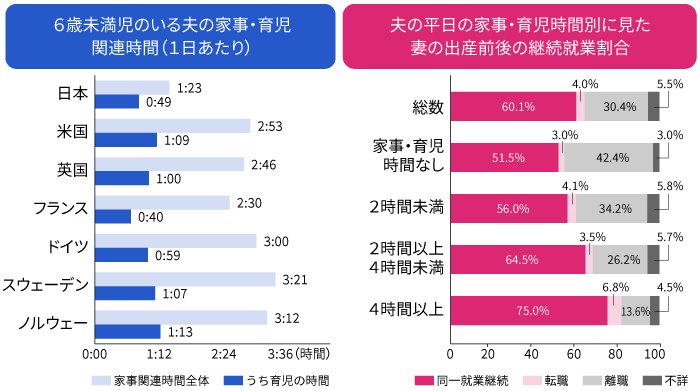

厚生労働省の『育児・介護休業法の改正について』によると、1日当たりの「6歳未満児のいる夫の家事・育児関連時間」は、1時間23分となっています。

これは米国の2時間53分、スウェーデンの3時間21分などと比べて、非常に少ない数値です。また、同資料にある「夫の平日の家事・育児時間別に見た妻の出産前後の継続就業割合」を見ると、夫が家事・育児に充てる時間に比例して妻の継続就業割合が増加しています。

以上のことから、夫が家事・育児に充てる時間が増えれば、より多くの女性が出産後も仕事を続けられるようになると推察されます。

(参考:厚生労働省『育児・介護休業法の改正について』p4)

男性の育児休業の特徴と通常の育児休業制度の違い

ここでは、産後パパ育休と通常の育児休業の違いを表にまとめました。

| 産後パパ育休 | 育児休業 | |

|---|---|---|

| 対象者 | 主に男性労働者(養子がいる場合に限り女性も可) | 男女問わずすべての労働者 |

| 休業が認められる期間 | 子の出生から8週間以内に、最大4週間の休暇を2回 | 原則、子が1歳になるまで分割して2回まで取得可能(最長2歳まで) |

| 休業中の就業 | 労使協定を締結しており、労働者が合意すれば可能 | 原則不可 |

| 受給できる給付金の種類 | 出生時育児休業給付金 | 育児休業給付金 |

(参考:厚生労働省『育児休業制度』)

従業員から申請された際に正しく対応できるよう、上記の違いをきちんと理解しておきましょう。

パパ・ママ育休プラスとは?

育児のために利用できる制度として、産後パパ育休制度のほかに「パパ・ママ育休プラス」も挙げられます。

パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業を取得する場合に、子どもが1歳2カ月を迎える日まで期間を延長できる制度です。利用するには、次の条件を満たす必要があります。

●子どもが1歳に達するまでに配偶者が育児休業を取得していること

●本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること

●本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること

この制度では、1人当たりの育児休業の取得可能日数に変化はありません。あくまでも「夫婦合わせて最大で1年2カ月間の休暇を取得できる制度」であることを覚えておきましょう。

なお、パパ・ママ育休プラスは産後パパ育休制度との併用が可能です。

男性の育児休業の取得率・取得期間

続いて厚生労働省のデータに基づき、男性の育児休業の実情をお伝えします。取得率と取得期間に分けて、それぞれ見ていきましょう。

育児休業取得率

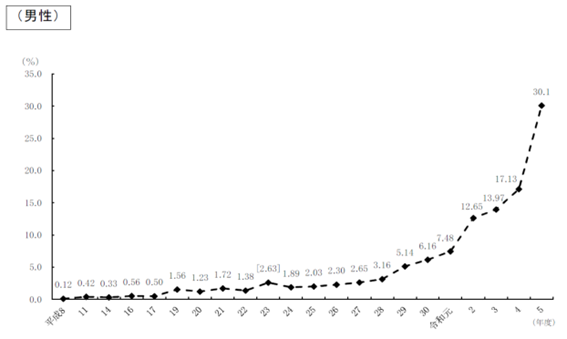

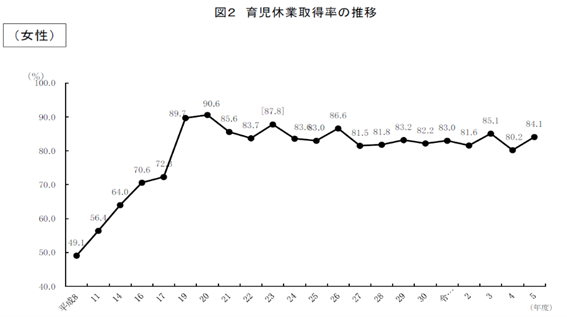

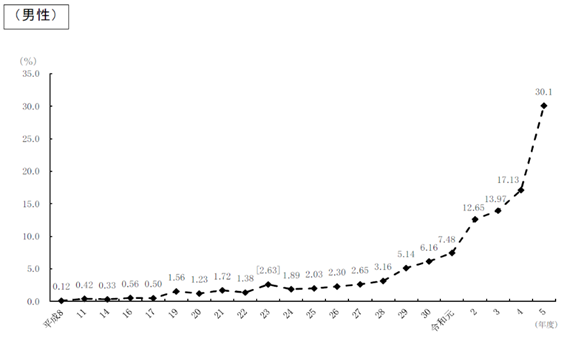

厚生労働省が2023年6月に実施した調査では、男性の育児休業取得率は30.1%ということがわかりました。同年の女性の育児休業取得率が84.1%であることを考えると、まだまだ低水準だと言わざるを得ません。

(出典元:厚生労働省『令和5年度育児休業取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について』p3)

とは言え、男性の育児休業取得率は年々上昇傾向にあります。産後パパ育休制度やパパ・ママ育休プラスの導入によって、男性が育児休業を取得しやすい環境が整いつつあるのでしょう。

育児休業取得期間(女性・男性)

『令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査(速報値)』によると、男性の育児休業取得の平均日数は46.5日となっています。9割を超える女性が6カ月以上の育児休業を取得している中で、この数値はやはり低水準です。

さらにこの調査では、男性の育児休業取得率と取得期間の間に、弱い負の相関関係が見られました。つまり「育児休業取得率が高くなるほど、取得期間が短くなる傾向にある」ということになります。

これらの結果から、男性の育児休業は短く、育児や配偶者が仕事へ復帰するためのサポートは十分にできていないと考えられます。

(参考:厚生労働省『令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査(速報値)』p4,5)

(参考:厚生労働省『令和5年度育児休業取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について』p5)

男性の育児休業取得中の給与

育児休業の期間中は給与が発生しませんが、雇用保険に加入している労働者は、事業主を通じてハローワークから「育児休業給付金」を受給できます。この金額は以下の計算式で算出されます。

休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(6カ月目以降は50%)

(参考:厚生労働省『育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について』)

ただし、育児休業給付金には上限額が定められている上、その額が毎年8月に更新される点には注意が必要です。従業員から育児休業取得中の給与について確認された際には、このことを忘れずに伝えてください。

また詳しくは後述しますが、2025年4月に新設された「出生後休業支援給付」制度を活用すれば、手取りの10割に相当する給付金が受給されることも覚えておきましょう。

男性の育児休業取得の促進で受け取れる助成金・給付金

次に、男性の育児休業に関する助成金・給付金について解説します。特に助成金は、企業が男性の育児休業取得を促進する上で非常に役立ちます。

企業が受け取れる助成金「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」

両立支援等助成金/出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)とは、育児中の男性従業員が柔軟なはたらき方を実現できる制度を複数導入し、実際に利用された場合に支給される助成金です。男性従業員が、育児休業を取得しやすい環境を整える目的で創設されました。

この制度を申請する手順は、次の通りです。

両立支援等助成金/出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)を申請する際の流れ

1.自社の取り組みが、助成金を受け取る対象であるかどうかを確認する

2.導入した制度の内容や従業員の利用状況がわかる資料をそろえて、支給申請書を作成する

3.事業所の所在地を管轄する労働局雇用環境・均等部(室)に提出する

なお、両立支援等助成金/出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は「第1種」「第2種」に分かれており、それぞれ支給額や申請時の必要書類などが異なります。詳細は本記事の後半で解説します。

(参考:厚生労働省『両立支援等助成金』)

男性従業員が活用できる給付金「出生後休業支援給付金」

2025年4月に行われた育児・介護休業法の改正の一環として、「出生後休業支援給付金」という新たな制度が導入されました。これは育児休業給付金に上乗せして、休業開始時の賃金日額の13%に相当する金額を支給する制度です。

出生後休業支援給付を活用することで、従業員は手取り換算で10割相当の給付金を受給できます。経済的な負担が軽減されるため、育児に専念できる環境が整うでしょう。

ただし、この給付金が支給される期間は、休業開始から最大28日間に限られています。従業員にとって魅力的な制度であることに変わりはないものの、育児休業を取得するすべての期間が給付の対象ではないという点は、理解しておかなければなりません。

(参考:『2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設しました』)

育児休業中は、社会保険料の免除も受けられる

育児休業の期間中、所定の手続きを行えば企業・従業員ともに社会保険料の支払いは免除されます。その手続きは、以下の流れで行います。

1.従業員が事業主に社会保険料の免除を申請する

2.事業主が所在地を管轄する年金事務所に申出書を提出する

3.申出書の内容に不備がなければ社会保険料が免除される

社会保険料を免除するための手続きは、企業側が行うことが一般的です。日本年金機構のホームページから『育児休業等取得者申出書』をダウンロードし、必要事項を記載の上で忘れずに申請しましょう。

男性の育児休業中の助成金・給付金に関する注意点

両立支援等助成金/出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)や出生後休業支援給付金を利用する際には、以下の注意点を事前に押さえておきたいところです。

●受給までに時間がかかることを理解する

●受給できる要件を確認する

●申請期限や必要な手続きを確認する

●必要書類を不備なく用意する

助成金や給付金を受給するためには、厳正な審査に通過しなくてはなりません。そのため申請してから実際に振り込まれるまでには、2~3カ月ほどかかることを理解しておく必要があります。

申請を少しでもスムーズに進められるよう、上記の注意点を意識して準備を整えることをお勧めします。

育児休業取得に必要な手続き

性別にかかわらず、従業員が育児休業を取得する際に必要な手続きについて解説します。従業員の育児休業取得にあたり、必要なフローは以下の通りです。

【ステップ1】従業員に申請書を提出してもらう

【ステップ2】育児休業の期間・制度に関する説明を行う

【ステップ3】育児休業中に必要な業務の引き継ぎを行う

【ステップ4】育児休業に関する社内手続きを行う

【ステップ5】育児休業の取得開始

【ステップ6】社会保険料の免除手続きを行う

【ステップ7】育児休業給付金の申請手続きを行う

手続きの際は、産前産後休業および、育児休業に関するチェックシートをご活用ください。

【ステップ1】従業員に申請書を提出してもらう

従業員に「育児休業申出書」を提出してもらいます。書式は任意で、申請期限は就業規則に従います。記載してもらう内容は、「育児休業の期間」「子どもの状況」などです。

申請時期が出産後であれば、母子手帳の出産日などが記載されているページの写しも一緒に提出してもらいましょう。母子手帳の写しは、育児休業給付金の申請手続きに必要となります。

育児休業申出書の書式は、厚生労働省のホームページからもダウンロード可能です。

(参考:厚生労働省『育児休業申出書』)

【ステップ2】育児休業の期間・制度に関する説明を行う

続いて従業員に対して、育児休業の期間や取得までの流れなどを説明します。このとき、以下のような項目をヒアリングしておくと、休業中の業務に支障が出るリスクを軽減できます。

●出産予定日

●育児休業の取得日と復帰予定日

●育児休業中の連絡先

●配偶者の育児休業の取得予定

●業務の引き継ぎ計画

●復帰後のはたらき方に関する考え

情報共有の場を設けて、お互いに不明点がなくなるまできちんと話し合いたいところです。

【ステップ3】育児休業中に必要な業務の引き継ぎを行う

休業中の業務について、従業員が所属する部署と連携して引き継ぎを実施しましょう。休業により、チームや部署内の他の従業員に負担が偏らないよう、必要に応じて業務を振り分けることが重要です。

【ステップ4】育児休業に関する社内手続きを行う

引き継ぎが済んだあとは、事前に提出してもらった育児休業申出書の内容を基に、「育児休業取扱通知書」を発行します。この書類の様式に決まりはありませんが、以下の内容を記載することが一般的です。

●育児休業の開始日

●育児休業の終了日

●育児休業の復帰予定日

万が一、育児休業の申請を何らかの要因で棄却する場合は、その理由も明記してください。

【ステップ5】育児休業の取得開始

従業員が育児休業を取得します。この期間中には、育児休業を取得している従業員がスムーズに復職できるよう、育児休業中も職場の様子がわかるような情報共有の仕組みや体制を構築することが重要です。

具体的には、「社内報の送付」や「社内イベントへの招待」「育児休業中の従業員同士を対象としたビジネスチャットでの交流」などが挙げられます。

【ステップ6】社会保険料の免除手続きを行う

従業員が育児休業に入ったら、企業は社会保険料の免除手続きを実施します。『育児休業等取得者申出書』に必要事項を記載の上、定められた期間内に管轄の年金事務所または事務センターに申請を行いましょう。提出方法は郵送または持参となります。

【ステップ7】育児休業給付金の申請手続きを行う

企業を管轄するハローワークに、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児)」および、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を提出します。

申請時には、「従業員の賃金台帳やタイムカード」「母子手帳のコピー」「振込先の通帳のコピー」などの添付が必要です。なお、育児休業給付金の支給には、原則として2カ月に1回、申請を行う必要があります。

(参考:厚生労働省『育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて 被保険者・事業主のみなさんへ』)

育児休業を取得した従業員へのフォローについて

育児休業取得にあたって、「一時的に業務から離れることによる、復帰後のキャリアへの不安」「職場やチームの同僚に対する後ろめたさ」などを感じる従業員も少なくないでしょう。

育児休業の取得から、その後の円滑な職場復帰を後押しするには、定期的な面談を実施するなど、従業員のメンタル面のフォローを行うことが大切です。フォロー面談のタイミングやその内容などについて解説します。

フォロー面談の際は、こちらの産休・育休復帰支援面談シートをご活用ください。

フォローのタイミング

フォローのタイミングは企業によって異なりますが、「育児休業取得前」「復帰1~2カ月前」「復帰2カ月後」を目安として設定するとよいでしょう。育児休業取得前の面談は、「男性」と妊娠中からの配慮が必要な「女性」とでは、実施のタイミングが異なる場合も考えられます。

面談の内容や、配慮が必要な項目

それぞれのタイミングで必要な面談の内容や、配慮が必要な点をご紹介します。

「育児休業取得前」

「育児休業の取得期間」や「業務の引き継ぎ」、雇用形態や就業時間といった「復帰後のはたらき方のイメージ」などについて、従業員の意向を聞きながら、話し合いましょう。

「復帰1~2カ月前」

復帰前面談では、「復職のタイミングに変更があるか」を確認します。復帰後の保育園の利用予定や育児のサポート体制などについても確認しておくと、就業時間の配慮などがしやすくなるでしょう。

勤務時間や雇用形態の希望なども、復帰前に改めて確認しておきたい項目です。それを基に、従業員の復帰後の部署やチーム全体の体制を考えましょう。加えて、復職後の役割分担や、周囲に求めたい配慮などについても話し合えれば、従業員の心理的・物理的な不安解消につながります。

「復帰2カ月後」

育児休業の復職後は、仕事と育児が無理なく両立できているかについて、現状を確認する面談を実施します。無理なくはたらけているか、不安なことやサポート・配慮が必要なことがあるかなどについて話し合い、企業としてどのように課題解決をサポートできるかを検討しましょう。無理なくはたらける職場環境をつくることで、産後の離職防止も期待できます。

男性の育児休業の推進義務化のメリット

男性の育児休業の推進が義務化されたことで、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは「企業」「従業員」「職場環境」に分けて、それぞれにとってのメリットをご紹介します。

企業側のメリット

まずは、企業側が得られる3つのメリットをお伝えします。

●従業員エンゲージメントを高めることができる

●企業のイメージアップにつながる

●助成金を受給できる

男性の育児休業を推進することで、どのような効果が得られるのかを詳しく見ていきましょう。

1.従業員エンゲージメントを高めることができる

男性の育児休業を推進することで、従業員エンゲージメントを高められます。

従業員エンゲージメントとは、従業員が企業に対して抱く信頼や思い入れ、愛着などのことです。これが向上し、従業員の業務意欲が増せば、大きな成果を挙げてくれる可能性も高まります。

従業員エンゲージメントを高める要素はいくつかありますが、中でも労働環境の整備は欠かせません。育児休業を推進すれば職場環境やワークライフバランスが整備されるため、結果として従業員エンゲージメントの向上につながります。

(参考:『従業員エンゲージメントとは|効果的な取り組みと事例・向上のメリットを解説』)

2.企業のイメージアップにつながる

男性の育児休業の推進には、企業のイメージアップ効果も期待できます。

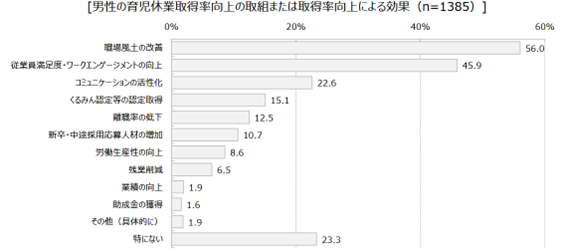

厚生労働省が2023年7月に開始した「イクメンプロジェクト」では、「男性の育児休業の推進によってどのような効果があったのか」というアンケートが実施されました。

その結果、「離職率の低下」や「残業削減」などの効果があったと回答する企業が、それぞれ全体の12.5%、6.5%と一定数見られました。

(出典元:厚生労働省『令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査(速報値)』p7)

離職率が高い、もしくは残業時間が長いと世間からマイナスなイメージを持たれかねないため、こうした効果は企業にとってプラスといえるでしょう。実際に、「新卒・中途採用応募人材の増加」を効果として挙げている企業も、全体の10.7%となっています。

男性の育児休業の推進が、「従業員のはたらきやすさを考慮している企業だ」という印象を与え、イメージアップにつながったと推察されます。

3.助成金を受給できる

両立支援等助成金/出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)を受給できることも、企業が男性の育児休業を推進するメリットの一つです。

この助成金は、男性の育児休業の取得者が出た場合に支給される「第1種」と、取得率が上昇した場合に追加で支給される「第2種」に分けられます。

前者では取得者数や雇用環境整備措置の数に応じて最大30万円、後者ではプラチナくるみん認定があれば最大75万円の助成金を受給できるため、経営の安定化につながります。

それぞれの受給要件や受給額の計算方法、申請時の必要書類などは、厚生労働省のホームページで確認が可能です。

(参考:厚生労働省『両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)』)

育児休業を取得する従業員にとってのメリット

続いて、育児休業を取得する従業員にとっての4つのメリットをご紹介します。

●育児休業を取得しやすくなる

●産後のサポートができる

●給付金制度や社会保険免除を利用できる

●産後パパ育休は休業中も就業できる

従業員エンゲージメントの向上にもつながるため、それぞれ確認していきましょう。

1.育児休業を取得しやすくなる

企業が男性の育児休業取得を推進することで、従業員は制度を気兼ねなく利用しやすくなります。

育児休業は育児の負担軽減に有効な制度ですが、「利用したらほかの従業員の業務量が増えるのではないか」という考えから、利用を諦めている男性が多いことが実情です。厚生労働省が2023年6月に公表した資料では、男性の育児休業の取得率は30.1%と、女性の84.1%と比較して低水準です。

(引用:厚生労働省『令和5年度育児休業取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について』p3)

ただし、男性の育児休業の取得率は年々増加傾向にあります。2021年に行われた法改正以降、男性が育児休業を取得しやすい環境が整い、取得率も徐々に増加していると考えられます。

2.産後のサポートができる

男性が育児休業を取得するメリットとして、産後のパートナーを手厚くサポートできることも挙げられます。

産後の母体には、心身ともに非常に大きな負担がかかります。特に出産が初めての場合、慣れない育児に対するストレスや、ホルモンバランスの乱れによって体調を崩してしまうことも少なくありません。

男性が育児休業を取得すれば、家事や育児を分担してパートナーの負担を軽減できます。さらに、家族と過ごす時間が必然的に増えるため、父親としての自覚がよりいっそう高まり、仕事のモチベーションアップにもつながる可能性があります。

3.給付金制度や社会保険免除を利用できる

期間の制限はあるものの、従業員は出生後休業支援給付によって手取りの10割に相当する給付金を受け取れます。さらに所属する企業に申し出ることで、負担が大きい社会保険の免除も受けられます。

こうした制度を活用すれば、経済面での負担を抑えつつ育児に専念できるでしょう。

4.産後パパ育休は休業中も就業できる

産後パパ育休の期間中は、月の労働時間が10日以下かつ80時間以下であれば就業が可能です。加えて休業中の賃金が月給の13%以下の場合、給付金も満額受け取れます。「休業中の家計が心配」「しばらく休むと、復帰してからの業務に支障が出ないかどうかが不安…」という従業員にとって、このことは大きなメリットといえます。

ただし、休業中の賃金が月給の80%を超えると、給付金を受給できなくなる点には注意が必要です。また、14%以上80%未満のケースでは給付金が減額され、支給の上限が月給の80%に相当する金額との差額分になることも理解しておかなければなりません。

(参考:厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』)

職場環境に関するメリット

職場全体へのメリットは次のような点です。

●誰もが必要に応じて休みやすい社内風土の醸成

●誰かが休んでも業務が継続できる、情報共有や業務体制の構築

男女問わず、育児休業の取得が当たり前の雰囲気が生まれることにより、「誰もが必要に応じて休みやすい職場の風土」が醸成されていきます。有給休暇の取得促進も期待できるでしょう。

また、誰かが休んでも業務に支障が出ないよう、「フォローし合うことを前提とした業務体制や情報共有体制の構築」も進んでいきます。

このほか、男性が積極的に育児に関わることにより、「配偶者の早期復帰の促進」や「育児を理由とした離職の防止」といったメリットも期待できます。

男性の育児休業の推進義務化のデメリット

男性の育児休業の推進にはさまざまなメリットがある一方で、企業側が気を付けなければならないデメリットも存在します。

中でも最も懸念される問題が、育児休業の取得者以外の従業員が不満を感じる可能性があることです。取得者が担当していた業務はほかの従業員に引き継がれることとなるため、業務負担が増え、モチベーションや従業員エンゲージメントの低下を招く恐れがあるのです。

詳しくは後述しますが、男性の育児休業を推進する際には、制度を認める企業風土の醸成や人材の採用、フォロー体制の強化といった工夫が欠かせません。

男性の育児休業を企業が促進する際のポイント

最後に、男性の育児休業を企業が促進するにあたって、押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

1.男性が取得できる育児休業制度を周知する

2.社内の環境と意識を改善する

3.育児休業を取得する際の問題やデメリットを改善する

男性の育児休業の推進を成功させ、組織力を強化するために役立ててください。

1.男性が取得できる育児休業制度を周知する

男性の育児休業を促進するポイントとして、経営層が制度の内容を従業員に周知し、取得の意思確認を行うことが挙げられます。この取り組みによって、企業はどのタイミングでリソースが不足するのかを把握できるため、従業員の配置転換や人材の採用などを計画的に行えるようになります。

2.社内の環境と意識を改善する

男性の育児休業を促進する際には、従業員が制度を利用しやすくなるよう、社内の環境を整えることも大切です。

育児休業に対してマイナスなイメージを持つ社員が多いと、従業員が制度の利用をためらってしまう可能性があります。こうした状況では、男性の育児休業の取得率は伸びないでしょう。

男性が育児休業を取得するメリットを周知する、もしくは男性の育児休業に関する研修を実施するなど、制度への理解を深める取り組みを行うことをお勧めします。

3.育児休業を取得する際の問題やデメリットを改善する

育児休業の取得に伴う課題を事前に対策することも、制度の推進を成功に導くポイントの一つです。特に、育児休業を取得しない従業員の業務負担が増えないよう、十分なリソースを確保することは非常に重要です。従業員に育児休業の取得の意思確認を行った上で、配置転換や採用活動に計画的に取り組みましょう。

また、社内だけでリソースを確保できない場合には、人材派遣やアウトソーシングを活用するという選択肢もあります。

まとめ

2021年に行われた法改正により、2022年以降、男性が取得できる育児休業のタイミングや分割可能な回数が変更されました。

また、育児休業制度や育児休業の取得について、従業員への個別の周知と意向確認を行うことなどが企業の義務となっています。

社会的価値の向上や職場環境の改善など、さまざまなメリットが期待できる男性の育児休業の促進に努めてみてはいかがでしょうか。

産休・育休時の社会保険や雇用保険などの手続きを整理したチェックリストを、下記より無料でダウンロードできます。人事業務のご参考にぜひご活用ください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

産休・育休に関する手続きチェックリスト

資料をダウンロード