「こんな人は採用したくない」から逆算するだけ!中小企業でも実践しやすい「NOT採用ペルソナ設計」のススメ【活用フォーマット付き】

-

AIが人材と企業をマッチングする時代。「誰に来てほしいか」を明確にせず、採用活動を始めても、転職希望者にはメッセージさえ届かない

-

あえて「採用したくない」人物像を言語化し反転させ、求める人物像を導く「NOT採用ペルソナ設計」は、中小企業でも“ぼっち人事”でも実践しやすい

-

採用ペルソナの具体的な言語化や整理、求人票作成はAIに任せられる。今こそ採用担当者は「本当に自社に必要な人」をじっくり考える時間を確保すると良い

採用難が続く中、中小企業の多くは「応募が集まらない」「条件に合う人材が来ない」という悩みを抱えています。

本来なら採用活動を始める際には求める人物像を明確にすることが重要ですが、中途採用をそこまで頻繁に行わない中小企業の場合は、採用ペルソナ設計にかける時間もノウハウも足りないのが現実ではないでしょうか。

数多くの中小企業や地方企業の採用を支援する神宅謙一郎氏は、そんな実情を踏まえて「NOT採用ペルソナ設計」を提唱しています。これは、あえて「採用したくない人」を明確にし、反転させることで採用ペルソナを明らかにするというものです。採用リソースが不足していても実践しやすいNOT採用ペルソナ設計について、具体的な考え方や進め方について詳しく伺いました。

採用ペルソナを発信しない企業は、転職希望者に見つけてもらいにくい

―採用ペルソナの設計が重要だと理解していても、なかなか実践できない企業も多いと思います。採用ペルソナ設計がおろそかになった場合、どのような悪影響が及ぶのでしょうか。

神宅氏:求人情報はラブレターと同じです。企業が求める採用ペルソナを明確にせず、「誰でも歓迎」と言っても、転職希望者の目には留まらずスルーされてしまうだけ。渋谷のスクランブル交差点の真ん中で「うちの会社に来てほしい」と大きな声で叫んでいるようなもので、結局のところ誰にも振り向いてもらえないのです。

さらに、昨今の人材紹介サービスではAIによるターゲットセグメントが主流となり、「この求人はこんな人に届けたほうがヒットする」と自動でマッチングされる世界に変わっています。AIに自社の採用ペルソナを認識してもらえないと、転職希望者にはメッセージが届かないかもしれません。

―なぜAIに採用ペルソナを認識してもらう必要があるのですか。

神宅氏:現在の人材紹介サービスの多くは、転職希望者が登録すると、希望に合いそうな企業をAIが紹介する仕組みになっています。ここでAIがキャッチするのは、企業が自ら発信している情報です。

従来の人材紹介サービスでは、転職希望者が自分でチェックボックスを押して自分に合う企業を検索しており、その中で中小企業を見つけてもらえる可能性もありました。しかしAIが自動でマッチングする時代になり、募集要項や求人原稿、採用サイトなどに自社の採用ペルソナを明確に記載していない企業は転職希望者に見つけてもらいにくくなったのです。

私が支援する企業の中には、年間数人規模の中途採用がなかなか進まずに苦しんでいるところも少なくありません。その原因の多くは採用ペルソナ設計ができていないことにあります。

まずは粗い内容で大丈夫。NOT採用ペルソナ設計の進め方

―神宅さんは著書の中で、中小企業でも実践しやすい方法として「NOT採用ペルソナ設計」を紹介しています。

神宅氏:実際、現場の問題として、採用ペルソナ設計のノウハウがなかったり、そこに時間をかけられなかったりする企業も多いですよね。

そんな状態で「応募が来れば誰でも採用したい」と言って募集を始める企業も、いざ面接すると、せっかく応募してくれた転職希望者を落としてしまう。なぜなら、「どんな人が良いか」は不明確でも、「こんな人は採用したくない」という基準は明確にあるからです。

つまり、NOT(採用したくない)で考えれば人物像は出てくるということ。まず「こんな人は当社には向かない」という部分だけでも明確にできれば、それを反転させることで採用ペルソナ設計につながります。NOTを出してひっくり返せば、プラスのペルソナになるのです。

―どのようにしてNOT採用ペルソナ設計を進めていくのか、具体的な手順を知りたいです。

神宅氏:入り口はごくごく粗い内容で構いません。「作業が雑な人は適していない」「時間にルーズな人は向いていない」など、自社の仕事をするに当たってどんな人が向いていないかを出していきます。中小企業であれば、採用担当者や現場責任者、社長がこうした実感値を持っているはずです。

粗くても良いのでとにかく書き出していけば、多くのNOT項目が出てくるはず。次はNOT項目の「逆」を考えていきます。たとえば「作業が雑な人は適していない」のであれば、「細かい作業が苦にならない」「精緻(せいち)な仕上げにこだわる」ということになります。

―NOT採用ペルソナ設計にあたって神宅さんが活用しているフレームワークがあれば教えてください。

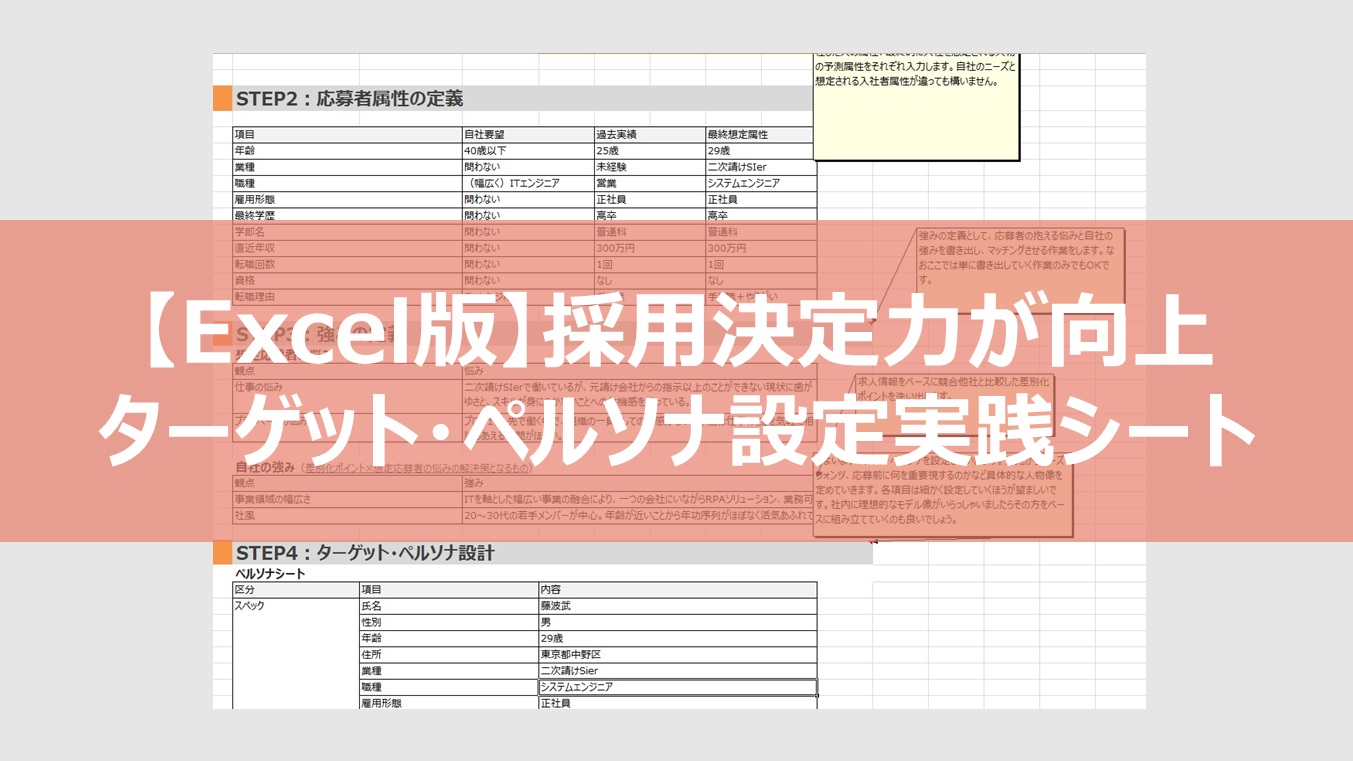

神宅氏:企業の現場で支援する際には、

①その仕事が務まらないのはどんなタイプ(キャラクターや価値観など)の人だったか

②その仕事が務まらないのはどんなタイプ(スキルや経験など)の人だったか

③すぐに辞めてしまう人はどんなタイプの人だったか

④すぐに辞めてしまうのはどんなタイプの人だったか

こうした問いをフレームワークにして進めていきます。過去に採用で失敗した苦い思い出を振り返りながら、NOT項目をたくさん出していくわけです。

さらにNOT項目を「MUST」(許容できない)と「WANT」(許容できる)に仕分けしていけば、反転させた際により精緻な採用ペルソナを導き出すことができます。

採用担当の理想と現場のニーズがずれることもあるので、採用担当者と現場管理職の両者からそれぞれNOT項目を出し、突き合わせていくことも大切です。

「NOTからの連想」で採用ペルソナを考える。AIを活用した言語化もおすすめ

―導き出したNOT採用ペルソナを反転させ、活用できる採用ペルソナに練り上げるには、どのように考えていけばよいのでしょうか。

神宅氏:連想ゲームのようにシンプルに考えていくことをおすすめします。先ほどの「時間にルーズな人は向いていない」というNOT項目から始まるのであれば、

▼

時間に正確な人が良い

▼

時間に正確な人は、真面目で責任感がある

▼

真面目で責任感がある人は、飲み会の幹事や進行を務められる

▼

飲み会の幹事ができる人は仕事の進行管理が得意で、面倒見がよく周囲からも頼られる

このように反転させてから理想像を連想していくことで、採用ペルソナが具体的になっていきます。

採用ペルソナとは、採用戦略を考えやすくするためにターゲットを一人の人物像として設定したものです。これが明確になることで、「このペルソナにはこんな情報が響きそう」といった求人票の要素も考えやすくなるのではないでしょうか。

―神宅さんは「AIを活用して求める人物像を伝える」こともおすすめしていますね。

神宅氏:かつては人の頭の中で考えていた文章も、今ではAIに考えてもらえるようになりました。

たとえば、採用ペルソナで整理したMUST項目とWANT項目に、「20代前半の第二新卒層」といった簡単な想定プロフィールを加え、「提供情報を基に当社が採用したい人物像を3つ出してください」とAIに指示してください。出てきた文章に少し赤入れをして整えれば、そのまま採用ページや求人票に活用できます。

さらに、そのペルソナが共感しそうなポイントや響きそうな文章まで提案してもらえます。過去に制作した社員インタビュー情報があれば、その内容を基にペルソナを導き出してもらうこともできるでしょう。

このように、採用ペルソナを整理して具体的に言語化する作業の大部分はAIが助けてくれます。特段お金をかけなくても、検索エンジンやパソコンに標準装備された生成AIで十分です。採用担当者にはぜひ、これによって生まれた時間で「どんな人を採用したいのか」を改めて考えて、面接時には全力で口説いていただきたいですね。人間しかできないことにこそ、力を注いでほしいです。

最終的に転職希望者が応募ボタンを押すのは、「誰でも良い」求人募集をしている企業ではなく「あなたが良い」と言ってくれる企業です。だからこそ採用ペルソナを考え、そのラブレターの言葉を磨いていくことが重要なのだと思います。

関連おすすめ資料【無料】

【取材後記】

神宅さんは取材の中で、「どんな企業でも“採用後にうまくいかなかった人”のことは鮮烈に覚えているもの」と話していました。苦い記憶を思い出し、シンプルに書き出していく。この手順から始まるNOT採用ペルソナ設計であれば、すぐに取り組めそうだと感じた採用担当者も多いのではないでしょうか。採用に悩む中小企業の現実と向き合い続ける神宅さんだからこその、リアルな実践知だと感じました。

企画・編集/海野奈央(d’s JOURNAL編集部)、岩田悠里(プレスラボ)、取材・文/多田慎介、撮影/塩川雄也

“採用したくない人”から設計する!逆算型 採用ペルソナ設計シート

資料をダウンロード