内定者のフォローは何をすべき?具体例と実施する際のポイントを紹介

d's JOURNAL

編集部

採用活動を成功させるには、内定辞退を1件でも防ぎたいところです。

そこで重要な鍵を握るのが「内定者フォロー」ですが、具体的には何をすればよいのかがわからない人事・採用担当者もいらっしゃるかもしれません。

本記事では、新卒・中途採用における内定者フォローの必要性から実施する際のポイント、具体例までを解説します。

内定者の入社率を高めるために、ぜひお役立てください。

内定者フォローとは

近年、採用活動においては、選考中および内定後に転職希望者が辞退してしまわないよう、防止に努める企業が増えています。

内定者フォローとは、自社が内定を出した転職希望者をサポートするための取り組みです。内定通知書の送付から入社までの期間に、内定者懇親会や面談などを実施します。

具体的なサポート内容については後述します。

内定者フォローの主な目的は、内定者の不安を和らげて入社のモチベーションアップにつなげ、内定辞退を防ぐことです。

また、自社や仕事に対する理解を深めてもらえれば、入社後も業務がスムーズに進み、早期離職の防止も期待できます。

内定者フォローの必要性

内定を出したからといって、転職希望者は必ず自社に入社してくれるとは限りません。

というのも多くの場合、他社の採用選考も受けているからです。自社に対する志望度が低く、他に魅力的な企業があれば、そちらに流れてしまう恐れがあります。

入社前には誰しも、「新しい環境に適応できるか」「他の従業員とうまくやっていけるか」といった不安を抱えるものです。中には一人で悩み、考えた挙句、辞退してしまうケースもありますから、内定者に寄り添って不安を取り除くことは不可欠です。

内定者を積極的にサポートしようとする企業と、そうでない企業では、内定者の企業に対する入社熱度も当然変わると言えるでしょう。

内定者フォローが重視される理由

次に内定者フォローが重視される理由や社会的背景を探ります。

売り手市場の傾向があるから

コロナ禍を経てやや風向きが変わってきたとは言え、少子高齢化に伴う労働力人口の減少により、現在は転職希望者よりも企業の求人の数が上回る「売り手市場」の傾向にあります。

これによって人材獲得競争が激化しているため、企業はライバルの動きに敏感になっています。

そのため「他社がどのような方法で転職希望者をサポートし、内定者をフォローしているのか?」という点に、関心が高まっています。

繰り返しになりますが、転職希望者は複数の企業に応募しているので、必ず自社に入社してくれるとは限りません。だからこそ「ぜひ、この企業で働いてみたい!」と思ってもらえるような対策が重要です。

入社の判断は内定者側にあるから

実際に入社するかどうかを決めるのは内定者であることも、内定者フォローが必要とされる理由の一つです。先述の通り、現在は売り手市場となっているため、転職希望者が企業を選ぶ就職活動が主流です。

少しでも懸念点があれば入社を断られてしまう状況なので、自社が選ばれるための努力が必要です。内定者フォローを充実させれば、自社に好印象を抱いてもらえる可能性も高まります。

内定者フォローを行う意味と目的

内定者フォローと聞くと、新卒社員のための取り組みと思われるかもしれませんが、実は中途社員を迎え入れるときにも有効です。

ここでは中途社員にフォーカスし、dodaが実施した20~40代の転職経験者へのアンケート調査の結果を用いて、内定者フォローを実施する意味を深掘りします。

内定者/内定通知者は人間関係を深めたい

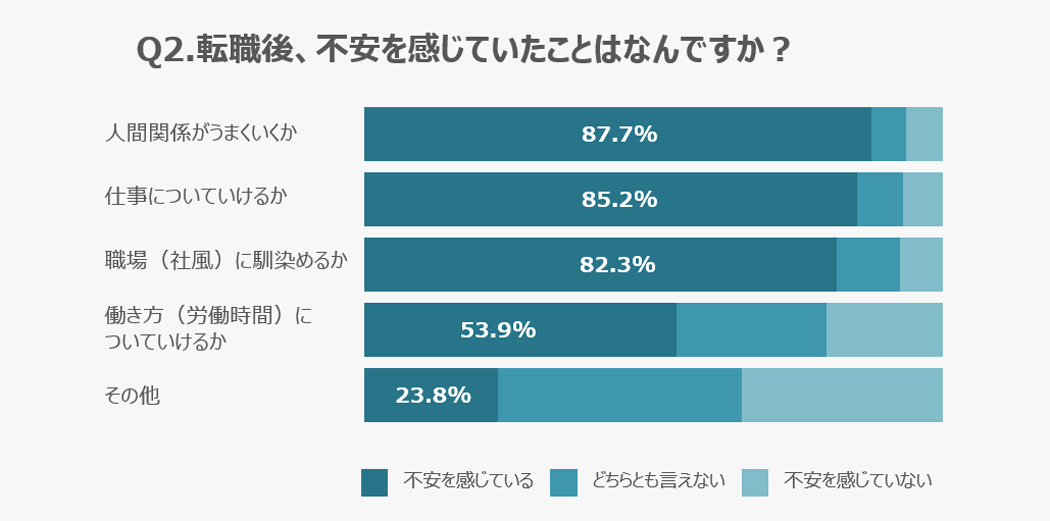

内定が出てから転職活動を終えるまでの間、転職経験者はどのような点に不安を感じていたのでしょうか。

アンケート調査の結果を見てみると、実に87.7%の方が人間関係に不安を抱えていたことがうかがえます。特に、人間関係の不満が原因で転職を決めた転職希望者は「新しい環境で、上司や同期とうまくやっていけるだろうか」と心配になるのかもしれません。

こうしたときに内定者フォローとして、職場見学や自社の従業員とコミュニケーションを取れる機会を設ければ、不安を安心に変えられるでしょう。内定者フォローは、内定者に企業の内情を知ってもらう意味でも重要ですし、入社後、職場に早くなじんでもらいたいときにも役立ちます。

内定者は自分のスキルが通用するか不安

人間関係に次いで、転職経験者が感じていた不安として多かったのが、「仕事についていけるかどうか」でした。

業務に少しずつ慣れていけば大丈夫だとわかっていても、「本当にできるのかな」と不安を抱く方は少なくありません。そのようなとき、入社後に必要となるスキルや社内ルールのように、働く上で欠かせない情報を事前に伝えられれば、内定者も心の準備ができることでしょう。

例えば、内定者フォローとして先輩社員との座談会やざっくばらんに質問ができる面談を実施する、職場見学など、さまざまな方法があります。

入社前にスキルや先輩たちの実務状況を知る機会があれば、内定者も自信を持って新しい仕事に臨めるのではないでしょうか。

内定者フォローを実施するときのポイント

内定者フォローを行うときには、効果を高めるためにいくつかのポイントを押さえておくことが大事です。特に以下の点について意識を向けてみましょう。

・連絡を取りやすい手段で定期的なコミュニケーションをとる

・内定通知書を工夫する

・自社への理解度を深めてもらう

・さまざまな従業員と接する機会を設ける

それぞれのポイントについて解説します。

定期的に連絡やコミュニケーションを取る

内定辞退を防ぐために意識をしておきたい点として、内定者とこまめに連絡を取り続けることが挙げられます。例えば、入社前の段階であっても内定者に課題を与え、レポートをまとめてもらうといった形で、定期的に連絡を取っていくことは可能です。

送られてきたレポートに対して、採用担当者や現場の従業員がコメントを返し、自社に対する理解を深めてもらえるように工夫をしてみましょう。丁寧なコメントを行うなどして、きめ細かなフィードバックを行えば、内定者は親身になって接してもらえていると感じやすくなります。

また、電話やメールといった連絡手段だけでなく、内定者が普段からよく利用している連絡手段に注目してみることも大事です。チャットツールなどを導入してみると、内定者は気軽に質問をしやすくなり、コミュニケーションが活発になることが期待できます。

(参考:『選考辞退や内定辞退を減らすためのコミュニケーション術~効果的な面接・フォローの羅針盤~』)

内定通知書を工夫する

能力の高い内定者であるほど、自社以外の会社からも内定をもらっている可能性があります。そのため、内定通知書を送る際はインパクトのある内容にすることを心がけてみましょう。

形式的な内容では他社の内定通知書のなかに埋もれてしまい、自社への関心が相対的に薄れてしまう恐れがあります。採用担当者だけで作成するのではなく、経営層にも協力をしてもらって、代表者自らが文面を作成してみるのも一つの方法です。

会社の代表者から直接メッセージが添えられた内定通知書であれば、内定者の印象に残りやすくなるでしょう。また、単に書類を送って終わりにするのではなく、内定通知書を送った後に電話でメッセージを伝えることも大切です。

内定通知書について、さらに詳しく調べたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

(参考:『内定通知書とは|書類の役割やメール文例・テンプレを紹介』 )

自社への理解度を深めてもらう

内定辞退を防ぐには、入社前までに自社への関心を高めてもらう必要があります。自社の魅力について内定者が感じられるようになれば、志望度が高くなるでしょう。

志望度を高めてもらうには、積極的に情報開示を行っていくことが大切です。入社をすることでどのようなキャリアプランを描けるのかや、どういった業務に携われるのかなど、内定者の関心が強いと思われる項目の情報を伝えていきましょう。

入社前に自社への理解度を深めてもらうことは、内定辞退を防ぐだけでなく、入社後のミスマッチを防止するのにもつながります。せっかく採用した人材が早期離職となってしまわないように、しっかりと情報を共有していく必要があるといえます。

さまざまな従業員と接する機会を設ける

内定者が入社するまでには一定の期間があるため、入社前の時間をいかに有効活用するかが大事です。入社後の働き方などのイメージを持ってもらうために、経営層や現場の従業員の協力を得ながら、自社のさまざまな人間と接する機会を設けてみましょう。

経営者自身が会社のビジョンを語ったり、現場の従業員からリアルな声を聞いたりするのは、内定者にとって入社をするかどうかの大きな判断材料の一つとなるはずです。内定者が知りたい情報を得られる場をきちんと設けることで、丁寧にフォローをしてもらえている実感を得られるでしょう。

特に配属が予定されている部署の従業員とは、事前に交流する機会を設けておくほうが、働いたときのイメージを持ちやすくなります。入社後に実施する研修やOJT(On the Job Training)などもスムーズに行えるようになるでしょう。

【時期別】内定者フォローのコツ

ここでは、内定承諾前・内定承諾後・入社直前の3つの時期ごとに、内定者フォローを実施する際のコツを解説します。

内定承諾前

自社の従業員として歓迎する旨を通知した後は、2週間以内に内定者フォローを開始しましょう。特に中途採用の場合は、早ければ早いほど有効です。

転職希望者にとって内定承諾前は、内定がもらえてうれしい気持ちと、「本当に承諾しても大丈夫かな」という不安な気持ちが入り混じる時期です。

ここで入社の意思を固めてもらうためにも、内定者フォローには早めに取りかかるのが得策です。

まずは、内定者に入社を歓迎する言葉を贈り、その後、入社までのスケジュールの通知や人事・採用担当者との面談を設定します。

内定承諾前にできる取り組みは限られていますが、自社の魅力や入社するメリットを重ねてアピールする場を設けることに意味があります。

内定承諾後

内定承諾後は座談会や食事会を実施して、自社の従業員や内定者同士のつながりを深めることも有効です。これから一緒に働くこととなる仲間と交流を図り、情報を共有できれば内定者に安心感を与え、入社率も高まるのではないでしょうか。

また、内定者自身が働いている様子をイメージできるように、職場見学や、新卒採用であれば、インターンシップやアルバイトなども有効です。こうした取り組みは内定者のマインド醸成にも役立ちますから、入社後の業務への意欲も高まるはずです。

入社直前

入社を目前に控えた時期は、内定者研修を実施することも有効です。

この時期に実施する内定者フォローの狙いは、辞退の防止よりも、入社後に業務をスムーズに進めるために内定者のスキルアップを目指すことにあります。したがって、その内容もeラーニングやセミナーといった学習コンテンツの提供がメインとなります。

(参照:『「お願い、辞退しないで!」 入社するまでに必要となる入社承諾前辞退防止の決定策とは【完全マニュアル・資料付き】』

内定者フォロー、フェーズごとのポイント

時期ごとに最適なサポートを提供するには、内定者フォローの手順をよく理解しておきたいところです。

その具体的な流れを、目的やポイントとともに以下の表にまとめました。

内定者フォローを実施する流れ

| 目的 | ポイント | |

|---|---|---|

| ①内定の告知 | 内定を転職希望者に知らせる | ・自社の従業員として迎えることが決まった時点で告知する ・評価した点や期待している点を添えたメッセージを送る |

| ②フォロー面談 | ・内定者の意思を確認する ・疑問や不安を解消させる |

・改めて祝福の言葉をかける ・入社の意思を固めてもらうため、面談を実施する ・疑問や不安を丁寧に聞き出し、解消へと導く/自社で働く魅力を伝える |

| ③交流会の実施 | ・内定者のモチベーションを維持する ・新卒採用は複数採用の場合、内定者同士の連帯感を高める ・自社への理解を深めてもらう |

・自社の従業員や、ほかの内定者とコミュニケーションをとる機会を設ける ・具体的なイメージをつかめるよう、各部署の業務内容を説明したり社内報を送付したりする |

| ④内定者研修・入社前研修の実施 | ・入社意欲を高めてもらう ・入社前の心の準備をしてもらう |

・企業理念や事業、業務への理解を深めるため、職場見学や研修などの施策に取り組む ・定期的に連絡を取り、内定者のサポートを続ける |

このように内定を出してから自社に入社してもらうまでには、さまざまな方法でサポートが重要になります。どこかでサポートを怠ると内定辞退や早期離職の可能性が高まり、採用活動が失敗に終わってしまうかもしれません。

そうならないように、継続的かつ適切な内定者フォローが大切です。

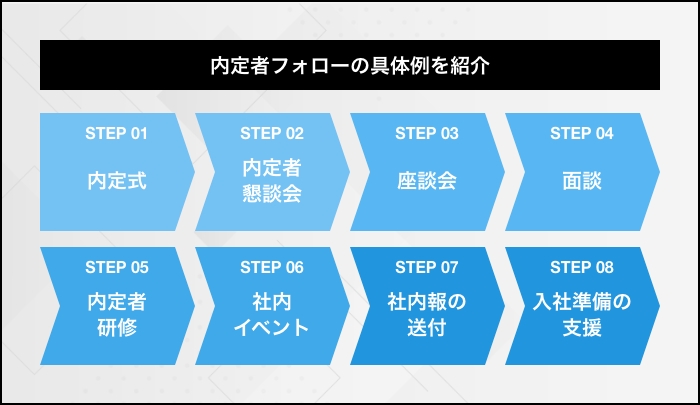

内定者フォローの具体例を紹介

上記のような4つのステップを踏む際には、具体的にどのような内定者フォローに取り組めばよいのでしょうか。

①内定式

内定を出した転職希望者に対して、内定を正式に伝える式典が内定式です。

企業ごとに形式や流れは異なりますが、特に新卒採用では内定証書の授与や代表者の挨拶、そして内定者の自己紹介などを実施するのが一般的です。

内定式は入社前のモチベーションを高めたり、企業理解を深めたりするうえで重要な役割を担います。式典に出席した内定者が「これから頑張ろう」と気持ちを引き締め、新たな一歩を踏み出せるよう、各コンテンツの進め方は工夫したいところです。

例えば、代表者自らが一人ひとりに祝福の言葉を贈りながら内定証書を授与すれば、自社が内定者のことを大切に思っている気持ちがより伝わりやすくなるかもしれません。

内定式を開催するに当たって注意したいのは、式典の開催を知らせる時期です。

直前になってしまうと、遠方の内定者は準備が間に合わず会場に足を運べないかもしれませんので、内定式を開催する1カ月前には通知するのがベストです。

当日、対面での参加が難しい内定者にも配慮して、オンラインでも参加可能な準備を整えておくとなおよいでしょう。

②内定者懇親会

内定者懇親会は、内定者を集めてコミュニケーションを図る場として設けられます。新卒や中途で複数名採用の場合、「同期がどんな人たちなのかを知りたい」という内定者のニーズを満たし、人間関係の不安を解消するために効果的なイベントです。

内定者にとって同期は特別な存在ですから、交流を通じて多くの情報を共有できれば、おのずと仲間意識が芽生えるでしょう。これは、自社へのエンゲージメント向上につながるかもしれません。

また内定者懇親会には、食事会を兼ねて行うケースや宿泊を伴う研修を実施するケースなど、さまざまなスタイルがあります。どのようなやり方でいくのかを決める際には、内定者それぞれの個性や都合を尊重し、無理なく参加できるかどうかを考えてみてください。

③座談会

座談会の大きな目的は自社で働く従業員と交流し、内定者に職場の雰囲気や、在籍している先輩の人柄を知ってもらうことです。

実際に活躍する従業員のリアルな声を届けられるため、内定者は入社後のイメージが湧きやすくなり、仕事に対する漠然とした不安を解消できるでしょう。

ただし話の伝え方や従業員の印象によっては、内定者に「ここに入社して、本当に大丈夫かな……」と、ネガティブな印象を与えてしまうかもしれません。

ですから座談会に参加してもらう従業員には、明るく楽しい場となるよう意識してもらうように伝えておくとよいでしょう。

なお、偏りが出ないように若手からベテラン、管理職に至るまで、幅広い立場の従業員に参加してもらうのがベターです。

内定者と年齢の近い若手の従業員なら良き相談相手になれるでしょうし、長年勤めている管理職であれば、自社の情報を詳しく伝えられるはずです。

④面談

内定者フォローでは、個々の内定者とコミュニケーションを取る時間の確保も欠かせません。

なかには、人と打ち解けるのに時間がかかったり、大人数での会話に苦手意識を持っていたりする内定者もいます。

「周囲にうまくなじめない……」という疎外感を抱いてしまうと、入社を断られる可能性もあるので、内定者の本音を聞き出す時間が重要なのです。

少人数での面談もよいですが、一人ひとりとじっくり向き合いたい場合は個人面談がおすすめです。

面談では、話を聞いて適切にケアすること、そして内定者本人も気がついていない潜在的な問題を見つけて解決することを心がけてください。

内定者との距離を縮めるためにも複数回面談を繰り返し、定期的にコミュニケーションをとるのが望ましいです。

⑤内定者研修

新卒採用では、内定者研修はいわば新人研修の一環として実施されるもので、社会人としての心得やビジネスマナー、業務の基礎をレクチャーします。

研修を通じて、内定者を即戦力となる人材へと成長させる狙いがあります。

内定者研修を実施する際は、取り組んでもらう内容をよく吟味したいところです。

いきなり難しい内容のものから始めてしまうと、内定者のモチベーションが低下したり自信を失ったりするかもしれません。

また研修で厳しい評価を行うのも、同様の理由で避けるべきです。

内定者研修は、あくまでも内定者のサポートが目的のプログラムであると理解し、誰もがクリアできるテーマを設定したうえで、内容を考えましょう。

⑥社内イベント

内定者に、自社の雰囲気や従業員の素の一面を伝えたいときには、社内イベントへ招待してみてはいかがでしょうか。

お花見やスポーツイベント、新年会などに内定者を招くことで、会社案内や口頭説明では伝わりきらない社風や従業員の人柄を実際に知ってもらえます。

さらに、自社に属する人しか参加できない場にいる特別感が、「自分もこの企業の従業員になるんだ」という自覚を芽生えさせる可能性もあります。

ただし内定者の中には開催されるイベントに限らず、参加したくないという方もいらっしゃいますから、自由参加とし、内定者自らが選択できる方法をとるのがポイントです。

⑦社内報の送付

内定者フォローの一環として、内定者に社内報を送付している企業もあります。

社内報の他、会社案内や社史、PR誌などを送るのもよいでしょう。

こうした情報誌では自社の状況がリアルタイムでわかるので、内定者に業務や業績に関する理解を深めてもらえます。

社内報を送付する際に大切なのは、内定者の興味や関心を引ける情報を届けることです。

単に代表者のメッセージやプログジェクトの報告を載せるだけでは、中身を読まれずに終わってしまうかもしれません。

自社理解のために、自社の実情のほか、オフィス周辺のグルメを紹介していたり、話題の情報を掲載していたりするような社内報、もしくはそういった情報を一言添えて送るのがおすすめです。

⑧入社準備の支援

入社に向けての準備期間は、内定者のスキルアップをサポートする時期としても最適です。eラーニングや専門書などを活用して継続的に学習できる機会を設ければ、内定者が入社した後も円滑に業務を進められるでしょう。

学習コンテンツの種類は、基本的なビジネスマナーが習得できるスタンダードなものから、自社の業務に役立つ専門的なものまでさまざまです。

新卒採用や、未経験での中途入社にも関わらず、専門的な内容だけでカリキュラムを作成するのは好ましくありません。

まだ知識の浅い内定者の場合は、理解が追いつかずに「今後、業務についていけるのかな」と不安になるおそれがあります。

そういった場合、まずは基礎的な学習を提供してみてください。

また達成度を可視化できる仕組みをつくると、やる気につながって自主的に学んでもらいやすくなります。

⑨合宿研修

新卒採用の場合、オンラインではなく対面で、ビジネスマナーや業務の基本を習得させたいときには、合宿研修を実施するとよいかもしれません。

数日間自社の従業員や同期と寝食を共にし、共同生活を送ることで、胸襟を開いて語り合える関係が生まれます。

合宿研修を実施する日数は企業によって異なりますが、2~3日程度が目安です。

たった1日では実施できる研修が限られますし、反対に長すぎると内定者の負担が大きくなります。

ですから、内定者に習得してほしいスキルや知識を厳選した上で、短すぎず長すぎない期間を設定するのがベストです。

また合宿研修には費用がかかる上、参加する従業員の確保も必要なので、実施の判断を早めに行い、予算取りをする必要があります。

内定者フォローを行うときの注意点

内定者フォローを行うときは、注意しておきたいポイントがいくつかあります。一方的なアプローチとなってしまわないように、以下の点を意識してみましょう。

・内定者の都合を優先させる

・少人数で参加できるイベントも用意する

・フロントに立つ従業員をきちんと選ぶ

それぞれの注意点について解説します。

内定者の都合を優先させる

内定者のフォローを行うために積極的なアプローチを行っていくことは重要ですが、内定者の都合を優先する観点を見落としてはいけません。特に新卒採用である場合、学生であれば卒業論文の制作やアルバイトなどの予定があり、多忙なスケジュールとなっている学生も珍しくないものです。

そのため、予定を組むときは自社の都合が優先してしまわないように配慮し、内定者ができるだけ参加しやすい予定を組んでみましょう。連絡手段としてチャットツールを用いていれば、日程の調整や内定者の希望などを聞きやすいので、スムーズに連絡が取れる手段を確保しておくことも大切です。

少人数で参加できるイベントも用意する

内定者が入社前に抱える不安や悩みは人それぞれなので、個別にじっくりと話ができる機会を設けてみるとよいでしょう。大勢の人がいる前では質問しづらいことであっても、少人数であれば尋ねやすくなることはあるものです。

参加人数を絞り込んだイベントであれば、個々の内定者が抱える問題や関心事に対応しやすくなり、きめ細かな内定者フォローにつながるでしょう。内定者のリアルな意見や悩みに寄り添うという視点からも、少人数でのイベントを開催する意義は大いにあるといえます。

フロントに立つ従業員をきちんと選ぶ

内定者フォローの一環として、既存の従業員と交流する場を設けることは有益ですが、どの従業員に参加してもらうかは精査する必要があります。内定者からすれば、初めて接する自社の従業員は、よくも悪くも企業のイメージそのものにつながる部分があるからです。

最初に接した従業員の印象があまりよくなければ、入社することへの不安が高まりやすくなります。そのため、内定者の状況を見てフロントに立ってもらう従業員の年齢や所属、担当業務などがマッチしている人材を選んでみることが大切です。

内定者にとってコミュニケーションがとりやすい従業員と接する機会があれば、入社後のイメージが湧きやすくなり、入社の意思を固めてもらうことが期待できます。

内定者研修の給与の有無について事前に決めておく

内定者研修を実施する際には、受講した内定者に給与を支払うかどうかを決めておきましょう。内定者研修における給与の有無は、実施する内容によって異なります。参加が任意かつ拘束時間が短く、労働とみなされない内定者懇親会やオリエンテーションなどの取り組みであれば、給与を支払う必要はありません。

一方で受講が義務付けられており、職場体験や重要度の高い業務の説明など、業務に直結する内容の研修では、給与の支払いが必要です。給与を支払うべきかどうかの判断が難しい場合は、トラブルを防ぐためにも専門家にご相談ください。

まとめ

採用活動を円滑に進めていくには、内定者に対するフォローを丁寧に行っていく必要があります。内定者へのフォローが適切に行われていなければ、内定辞退を招くことになり、採用計画に支障が出てしまうケースがあるので注意が必要です。

内定者フォローの具体的な手法として、内定式や座談会を実施したり、社内報の送付や入社準備の支援をしたりすることが挙げられます。さまざまな方法を組み合わせながら、自社に対する理解を深めてもらい、志望度を高めてもらえるように工夫してみましょう。

また、入社までの期間がそれなりにある場合は、通信教育やeラーニングなどを実施してみるのも効果的です。ビジネスマナーを身に付けてもらったり、業務で使用するパソコンソフトの使い方を学んでもらったりする機会にすることで、入社前の準備をスムーズに進めてもらえる支援を行えます。

最終的に入社するかどうかの判断は内定者が決めるものであるため、内定者の目線に立ってどのようなフォローが必要であるかを検討してみましょう。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

求職者は入社前後が不安!?~内定承諾から入社まで網羅~内定辞退を防ぐ方法とは

資料をダウンロード