【社労士監修】代休-振休との違いは?法律違反にならない設定方法や賃金の計算方法-

「代休」とは、休日出勤をした場合に代わりに取得する休日のこと。

似た制度として「振替休日」がありますが、この2つは実は大きく異なるもので、正しく違いを認識して使い分けなければ法律違反となることもあります。ここでは代休と振替休日の違い、代休の設定方法や取得する際の賃金の考え方についてお伝えします。

代休とは何か?

代休とは通常休みの日に出勤した代わりに別の出勤日を休みにすることです。厚生労働省は次のように定義しています。

「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするもの

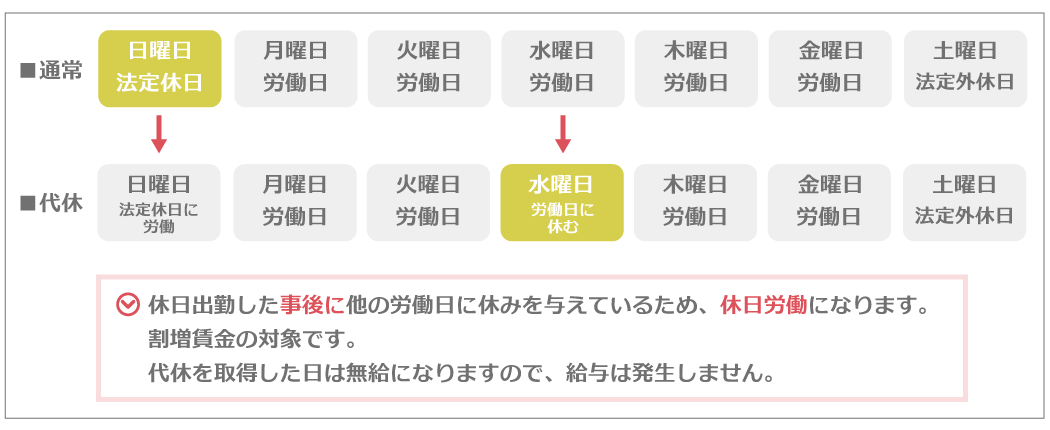

つまり、「本当は休みだった日曜日に出勤してもらったから、次の水曜日に休みを取っていいよ」と、後から他日程で休みを調整することができるのが代休です。

振替休日(振休)や有給休暇(有給)との違い

「休日に働いたので代わりに別の日を休みにする」という意味であれば、代休も振替休日も同じように思えます。しかし、似ているようでこの2つは大きく異なるものです。厚生労働省は振替休日を次のように定義しています。

「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。

つまり「日曜日に出勤する代わりに水曜日休んでいいよ」と、休日をあらかじめ他日程に調整するのがが振替休日です。休日と労働日を「事前に」交換する振替休日に対して、代休は休日に出勤した「事後に」他の労働日を休みに変更する点が、この2つの休暇制度の違いです。

振替休日の場合には、元々休みだった日を前もって労働日に変更し、労働日だった日を休日に変更した、いわゆる休日の交換が行われただけという形になるため、休日出勤には該当しません。一方、代休はそもそも休日だった日に労働した後に、代わりに別の日に休みを取る形になるので、休日出勤に該当します。代休の場合は、振替休日と異なり休日出勤したことになるため、休日労働分の割増賃金が発生します。

| 振替休日 | 代休 | |

|---|---|---|

| 休日の決定 | 事前に休日が決められる | 事後休日が与えられる |

| 割増賃金 | なし | あり |

有給休暇制度とは

少し意味は異なりますが、同じ休暇制度である「有給休暇(有給)」についても意味を押さえておきましょう。

有給は正式には年次有給休暇といい、「半年間継続して雇用されている」かつ「全労働日の8割以上出勤している」従業員に対して年間10日間以上与えられる休暇のことです。

有給を取得した日は通常の労働日同様、賃金が支払われます。

代休を取得した場合の賃金の計算方法

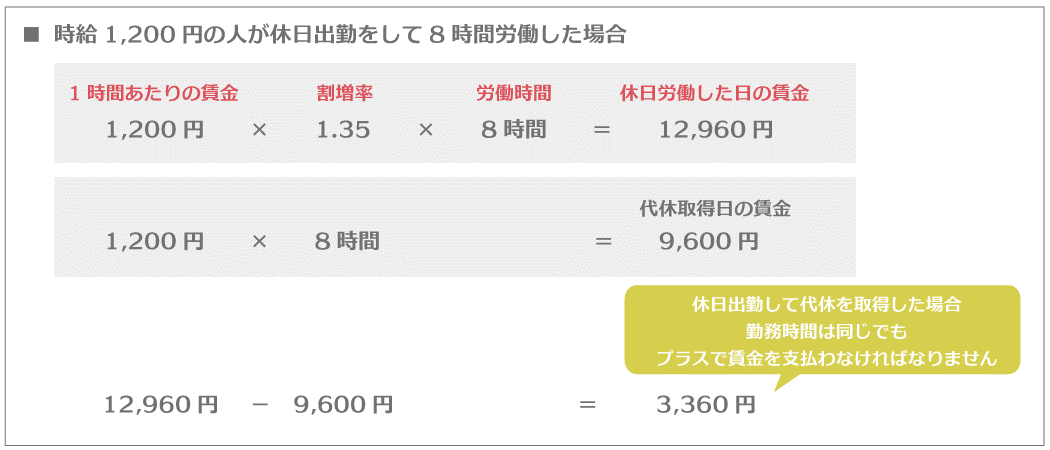

代休を取得した従業員は、本来休日だった日に働いているため、休日手当を支払う必要があります。休日手当は割増賃金の対象となっており、手当を計算する際の割増率は35%以上です。例えば、時給1,200円の人が休日出勤して8時間働いた場合、その日の賃金は次のようになります。

1200円×1.35×8時間=12,960円

その後、代休を取得した日は賃金が発生しませんので、給与から控除されます。

1,200円×8時間=9,600円

12,960円-9,600円=3,360円

休日出勤して代休を取った場合、勤務時間は同じでも休日分の割増賃金分3,360円を支払うことになります。

代休は義務?権利?

実は代休に関して明確に定めた法律はありません。つまり、代休を取得することは法律上義務づけられていないということになります。

休日出勤をしたうえで代休を取ってもらわなくても、割増賃金分をしっかりと支払えば法律的に問題はありません。しかし、休日出勤をしてもらったまま休みを取らせないと、労働基準法や36協定で定められた残業の上限時間を、あっという間に超えてしまう可能性があります。

(参照:『【弁護士監修】残業時間の上限は月45時間-36協定や働き方改革法案の変更点を解説』『【弁護士監修】36協定は違反すると罰則も。時間外労働の上限や特別条項を正しく理解』)

そのため、企業は代休取得のための仕組みをできる限り作る必要があります。代休制度を導入するには、就業規則などで会社のルールとして定めておくと、トラブルなどが起きづらいでしょう。

代休の正しい運用ルールとは

では、実際に従業員に代休を付与するケースにおいて、どのような点に注意したらよいのでしょうか?ルールをきちんと理解して、正しく運用しましょう。

残業の多い月は、代休による相殺は可能?

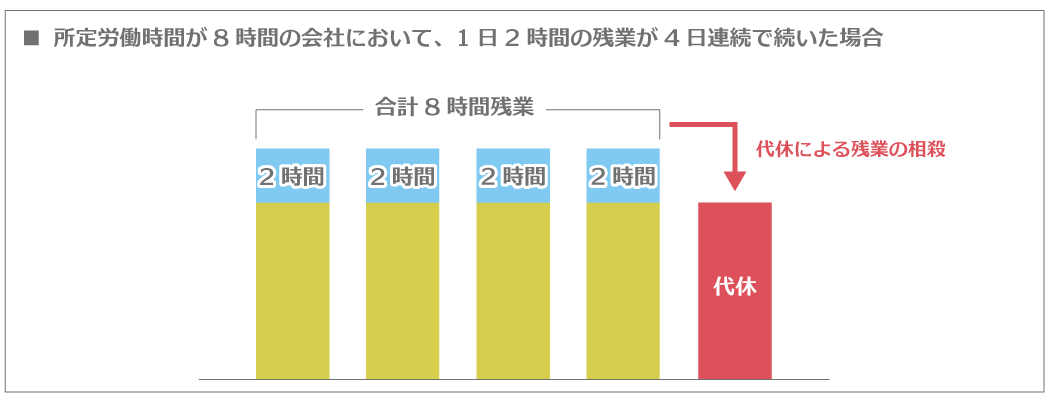

例えば、所定労働時間が8時間の会社において、繁忙期のため1日2時間の残業が4日連続で続いたとします。その場合、「2時間×4日=8時間」ですので、残業時間と所定労働時間が同じです。

そこで、従業員に1日代休を与えることで残業時間を相殺し、総労働時間を合わせるということを行う会社もあり、代休で総労働時間を相殺すること自体は違法ではありません。

しかし、ここで注意しなければならないのが、代休を取得したとしても8時間残業をしたという事実はなくならないため、残業時間分については割増賃金を支払う必要があるということです。労働基準法により、原則として1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないことになっており、それ以上の時間労働した場合には、割増賃金を支払うことが義務づけられています。つまり残業した8時間分については、適切に割増賃金を支払う必要があるのです。

代休を与えたからといって残業代を支払わない場合は、違法になりますので注意しましょう。

欠勤日を、急遽代休にすることは可能?

会社が一方的に欠勤を代休として処理することはできません。しかし、従業員の同意を得てからであれば、欠勤した日をその後の休日出勤時の代休として取り扱うことは可能です。

有給休暇と代休、どっちが優先される?

代休について法律で定められているわけではありませんので、有給休暇と代休どちらを優先すべきかは会社ごとのルールによって異なります。一般的には代休は法定休日に出勤しているため、代休を優先としている会社が多いようです。

しかし、有給休暇は労働者が請求する時季に与えることとされていますので、同時期に休暇取得者が多く、業務に滞りが出てしまうなどやむを得ない場合を除き、従業員が代休ではなく有給休暇の請求をしたからといって、会社が受け入れを拒否することはできません。

つまり、労働者が有給休暇の取得を希望すれば有給休暇となります。

管理職も使える?

労働基準法には「監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」と定められています。したがって、管理職が休日出勤した場合であっても、別途代休を取得させる必要はないと考えられます。

ただし、ここでいう管理監督者とは「経営者と同等の立場で仕事をしており、勤務時間に厳格な制限を受けておらず、またその地位にふさわしい待遇がなされている人」のことです。実態が伴っていない名ばかりの管理職の場合、管理監督者には該当しない可能性もありますので、その場合は他の従業員と同様、代休を取得する権利があります。

また、たとえ管理監督者であったとしても、休日出勤が続いていると体力的にも精神的にもストレスがかかりますので、過重労働とならないように有給休暇の取得を促すなど、会社側の配慮が求められるでしょう。

退職者も使える?

代休は通常、退職までに処理しきるのが一般的です。

従業員から休日出勤をしたとの申請があったときに、あわせて代休日を決めるなど、代休取得が先延ばしとならないような仕組みづくりをしておくことも有効な手段です。

代休取得の際の、申請方法は?

会社によっては決められた申請書のフォーマットがあり、それを記載して提出するケースや、メールで上司に報告すれば良いケースなど、さまざまです。会社として管理する場合、次の5つの項目をしっかり押さえておきましょう。

① 申請書の提出年月日

② 提出先の宛名

③ 申請者の氏名

④ 休日出勤日

⑤ 代休希望日

休み中の連絡先や業務の引継ぎなどは、備考欄に記載してもらうように指示しておくと良いでしょう。もし、メールで申請管理する場合でも、基本的には上記内容を記載すれば問題ありません。

時季変更権は使える?

従業員から希望のあった日に休まれてしまうと、事業が正常に運営できないと判断される場合に、別の日に休暇を変更するように求めることができる会社の権利を「時季変更権」といいます。

例えば、従業員から「この日に有給休暇を取りたい」と申請があった場合に、客観的に判断して、その日に休みを取られると会社の業務に影響があるなど、具体的に事情があるときに、他の日に変更してもらうという処置がなされます。

ただし、これはあくまで有給休暇に関する権利です。繰り返しになりますが、代休については労働基準法に定めがありませんので、会社のルールに基づいて判断されます。代休を先延ばしにすることで、細かいミスが増えるなど業務効率が低下することも考えられますので、基本的には希望通りに代休を取得してもらった方が良いでしょう。後々トラブルにならないように、就業規則などで明確に規定しておくことが大切です。

時間単位での取得は可能?

会社ごとの規定によりますので、時間単位での取得であっても、半日単位や1日単位でも取得は可能です。よって、労働者から希望があった場合には、時間単位で代休を取得したとしても問題はありません。

代休の取得期限

代休は、取得期限についても特に法的な定めがありません。

しかし、休みを取らずに続けて働くと、従業員の健康面での問題や長時間労働による効率、モチベーションの低下などの原因となりますので、就業規則などで期限を設定しておくと代休取得への意識が高まります。

できれば休日出勤した翌週には代休を取得できることが望ましいですが、業務上取得が難しいこともあるかと思いますので、2週間から最長でも1カ月以内には取得するよう定めておくことで漏れなく代休取得を促すことができるでしょう。それでも従業員が取得しない場合は会社が時期を指定して取得させることが望ましいです。

雇用形態・勤務形態別 代休取得の可否は?

代休は任意で与えることができますので、アルバイトやパートタイマー、フレックスタイム制を採用している従業員など、雇用形態や勤務形態が異なる場合でも、休日出勤した場合は代休取得が可能です。

どのようなルールで代休を付与するかは、会社ごとに就業規則や労働契約書にて明確に規定しておきましょう。

代休が取得できない場合はどうする?

やむを得ず、予定していた時期に代休を取得できないケースもあるかもしれません。このような場合の対応策として代休の取得期限を延長したり、再度代休取得日を設定しなおしたりすることも可能です。

代休の再設定についても就業規則などに明記しておきましょう。

ただし、取得しなければならない休日日数を守ることや健康上の理由などから、代休を先延ばしにすることはあまりおすすめできませんので、会社側から積極的に代休取得を働きかけると良いでしょう。

【まとめ】

労働基準法で定められていない代休だからこそ、会社の就業規則や労働契約書で取得に関する条件や取扱いルールについて明確に定めておくことが大切です。

また、代休・振替休日・有給休暇は、それぞれの制度によって支払われる賃金に違いがありますので、就業規則などで細かくルールを設定しておくことはもちろんですが、従業員への周知もあわせて行っていきましょう。

(制作協力/コピー&マーケティング株式会社、監修協力/社会保険労務士法人クラシコ、編集/d’s JOURNAL編集部)

代休申請フォーマット【メールでも書面でも使用可】

資料をダウンロード