在職証明書とは?記載項目と書き方、必要なケースを解説【無料テンプレート付】

d’s JOURNAL

編集部

在職証明書とは、従業員が在職していることを示すために企業が発行する書類です。従業員が保育園の入園申請を行う際や、転職する際などに必要となる場合があります。

そこで本記事では、在職証明書の書き方や発行の手順などを解説します。日本語版と英語版のテンプレートもありますので、人事・採用担当者はぜひ役立ててください。

在職証明書とは?

在職証明書はその名の通り、従業員が企業に「在職している」こと、あるいは過去に「在職していた」ことを証明する書類です。法律で発行が義務付けられているわけではなく、必要に応じて企業が任意で作成します。

在職証明書の発行により、企業に何らかの不利益などが及ぶことはないため、一般的には従業員から発行を依頼されたら応じることとなります。

なお、在職証明書は企業によって別の名前で呼ばれることがあるほか、在職証明書とよく似ている「退職証明書」という書類もあるので、それぞれ把握しておきましょう。

【在職証明書と似ている書類】

| 書類の名前 | 概要 | 法律上の発行義務 |

|---|---|---|

| 在籍証明書 | ・従業員が自社に在籍していることを証明する書類 ・「在職証明書」と同じものを指す |

ない |

| 就労証明書 | ・従業員が自社に在籍していることを証明する書類 ・「在職証明書」と同じものを指す |

ない |

| 雇用証明書 | ・従業員が自社に在籍していることを証明する書類 ・「在職証明書」と同じものを指す |

ない |

| 退職証明書 | ・従業員が自社を退職したことを証明する書類 ・国民健康保険や国民年金、失業保険の手続きに用いられる |

ある |

以下で詳しく解説します。

在籍証明書との違い

在籍証明書は、会社への在籍状況などを証明する書類です。記載内容や役割など、いずれも在職証明書と同じものです。企業によってはこのように呼ばれることがあります。

就労証明書との違い

就労証明書もまた、在職証明書と同じ書類を指します。従業員がその会社ではたらいていることを証明する書類です。

雇用証明書との違い

在職証明書と同じ書類を指す呼び方としては、雇用証明書も挙げられます。こちらも在職証明書と違う点はなく、従業員の会社への在籍状況などを証明するという役割があります。

退職証明書との違い

退職証明書は、在職証明書とは異なる書類です。

従業員が自社を退職したことを証明する書類で、労働基準法第22条第1項にて、企業は依頼があったらすぐに発行することが義務付けられています。

(退職時等の証明)

第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

(引用:労働基準法第22条第1項)

また、退職証明書は「退職したことを証明する」という性質から、その用途も在職証明書とは異なります。例えば、国民健康保険や国民年金の加入手続き、また失業保険の手続きなどに使うことができるのです。

このように在職証明書と退職証明書は、発行義務の有無や役割が明確に異なるので、その旨を覚えておくと良いでしょう。

退職証明書について詳しく知りたい方は下記の記事もチェックしてみてください。

(参考:『退職証明書の正しい書き方と離職票との違い|無料テンプレート・記載例付』)

在職証明書が必要なケース

在職証明書が必要になる場面は、一つではありません。

以下で、在職証明書が必要になる可能性のあるケースについて解説します。

●従業員の転職

●クレジットカードの発行やローンなどの借入

●住宅ローンや賃貸契約の審査

●配偶者の扶養に入る手続き

●保育園や保育所などへ入園申請

●公営住宅の入居申し込み

●外国人労働者が在留資格(就労ビザ)を申請するとき

従業員の転職

従業員が転職する場合は、転職先の企業が従業員に対し在職証明書の提出を求める場合があります。これは、応募時に提出した履歴書の内容と、実際の職歴や職務内容が一致していることを確認するためです。

また、公務員試験の「一般企業で5年以上の在籍経験がある方」のように、職務経験について条件が決められている場合も、在職証明書の提出が必須となっています。

クレジットカードの発行やローンなどの借入

従業員がクレジットカードの新規発行や住宅ローンの申請などを行う際は、支払い能力を判断するために在職証明書の提出を求められることがあります。在職証明書の内容と照らし合わせて「希望する利用額に対して支払いは現実的に可能か」が判断されます。

住宅ローンや賃貸契約の審査

従業員が住宅ローンや賃貸契約の審査を受けるときも、収入や就労状況を証明するために在職証明書が求められることがあります。

この場合は、従業員が金融機関や大家に在職証明書を提出することとなります。

配偶者の扶養に入る手続き

従業員が配偶者の扶養に入る手続きで、在職証明書が必要となる場合があります。

これは、配偶者の扶養に入るにあたり、収入が基準内であることを証明するためです。なお、収入が証明できれば問題ないため、直近の所得証明書や給与明細の写しなど、在職証明書以外の書類でも代用が可能です。

保育園や保育所などへ入園申請

従業員が保育園や保育所に子どもの入園を申し込む際も在職証明書が必要です。

在職証明書が必要なのは、保育の必要性を審査するにあたり「両親がはたらいている」という事実が判断基準の一つとなるためです。

同様の理由から、同居する祖父母がいる場合は祖父母の在職証明書を求められる場合もあります。

また、入園時だけでなく、すでに子どもが通園している場合も、毎年在職証明書の提出を求められます。

公営住宅の入居申し込み

入居に際して在職証明書が必要となるケースとしては、公営住宅も挙げられます。

主な理由は住宅ローンや賃貸契約の審査時と同様で、収入基準などの入居資格を満たしていることを確認するために在職証明書が用いられます。

外国人労働者が在留資格(就労ビザ)を申請するとき

外国人労働者を雇用する企業では、日本に滞在するために必要な「在留資格」の取得時に発行を依頼されることがあります。

在留資格とは、外国人が日本でどのような活動をしているのかを類型化し、該当する分類を証明するものです。就労を可能とする在留資格(就労ビザ)は、「日本人労働者と同程度の報酬を受けること」が取得要件のため、雇用内容や給与を証明するために在職証明書が使われます。

「永住者」や「定住者」以外の在留資格には有効期限があります。その期限を越えて日本国内で就労などの活動を継続する場合は、在留資格の更新が必要となり、この場合も在職証明書の提出が求められます。

(参考:『外国人を採用する前に必ず確認すべきことは?雇用のメリットや注意点も解説』)

在職証明書の記載すべき項目と書き方

企業が従業員の在職証明書を作成する際は、以下の項目を記載します。

【在職証明書の記載すべき項目】

●従業員の氏名・生年月日・住所

●入社年月日・勤務地・雇用期間

●雇用形態

●勤務時間・就労形態・勤務日数

●職種・業務内容・役職

●会社の所在地・事業者名・代表者名

●会社の印鑑・押印欄

このほかに、提出先から指定があった場合は従業員の年収や月額給与などを記載することがあります。在職証明書の書式は法律で決められていないため、自社のフォーマットで作成しましょう。

なお、外国人労働者に在職証明書を求められた場合や、従業員が外資系企業に転職する場合などは英文で作成する必要があります。

以下で、在職証明書の各項目における基本的な書き方と、英文で作成する場合の書き方について詳しく解説します。

従業員の氏名・生年月日・住所

企業に在籍していることを証明する従業員の「氏名」「生年月日」「住所」を記載します。氏名や住所は現在の情報を記すことになるため、あらかじめ変更がないかを確認しておきましょう。住所は「〒●●●-△△△△ 東京都〇〇区~~~」といったように郵便番号から記載します。

入社年月日・勤務地・雇用期間

従業員の「入社年月日」「勤務地」「雇用期間」を記載します。勤務地が支社・支店の場合はその旨も記載しましょう。

雇用形態

対象の従業員が「正規雇用」「契約社員」「パート・アルバイト」などのうち、どの雇用形態なのかを記載します。チェックボックスがある場合は、該当する項目へチェックを入れ、チェックボックスがない場合は「正社員」「アルバイト」といったように、具体的な雇用形態を記載しましょう。

勤務時間・就労形態・勤務日数

従業員の「勤務時間」「就労形態」「勤務日数」も明記します。特に、従業員のお子さまを保育園に入園させる場合は日中にはたらいていて育児ができないことを証明する必要があるため、日中の勤務時間帯の記載が必須となっています。

また、従業員が育児休業を取得する予定がある場合はその旨も記載しましょう。

職種・業務内容・役職

「職種」「業務内容」「役職」の記載が必要な場合もあります。役職は正式名称で記載しましょう。

なお、役職がない場合はその旨を明記するか、空欄にします。

会社の所在地・事業者名・代表者名

従業員だけでなく、会社の情報も必要です。「会社の所在地」「事業者名」「代表者名」も忘れずに記載してください。

会社名は、「株式会社」「合同会社」などの法人格も省略せずに正式名称で記載する必要があります。また所在地は登記上の本店・本社所在地を、電話番号は代表番号を記載します。

会社の印鑑・押印欄

会社が公式で発行した在職証明書である旨を証明するために、「会社の印鑑」を押印します。なお、提出先の自治体や企業によっては、押印が不要なケースもあります。

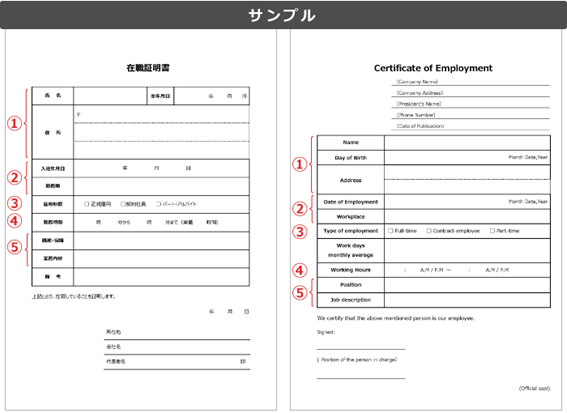

【番外編】英文在職証明書の書き方

英語で在職証明書を作成する場合も、必要な項目は日本語で作成する際と同じです。

ただし、フォーマットは英語用にそろえる必要があります。

【英文の在職証明書のフォーマット】

●企業の情報:用紙の右上

●タイトル:中央に「Certificate of Employment」と記載する

●従業員の氏名や住所など:タイトルの下

企業情報の英語での記載方法は以下をご覧ください。

●企業名(Company Name)

●代表者の氏名(President’s Name)

●企業の住所(Company Address)

●電話番号(Phone Number)

●発行年月日(Date of Publication)

最後に担当者のサインを直筆で入れ、企業の印鑑を押印すれば完成です。

【無料】在職証明書のテンプレート

在職証明書の書式は決められていません。

とは言え、一から自社で作成すると手間がかかります。在職証明書の作成に関する業務効率にお悩みの場合は、基本的な記入項目が網羅されているテンプレートを取り入れてみてください。

求められている内容に応じて必要項目を記入していけば、在職証明書を効率的に作成できるでしょう。

オリジナルのテンプレートが無料でダウンロードできますので、ぜひ活用してみてください。ただし、提出先によって必要な項目が異なるため、テンプレートを使う場合であっても必要項目を従業員にあらかじめ確認することをお勧めします。

在職証明書の発行までの流れ

在職証明書を発行するためには、従業員側と企業側でそれぞれ必要な対応があります。

以下で、在職証明書を発行するまでの流れを解説します。

1.【従業員】書類の提出先に必要な項目や情報を確認する

2.【従業員】人事・総務部へ在職証明書の発行を依頼する

3.【企業】在職証明書を発行する

4.【従業員】在職証明書を提出先に提出する

1.【従業員】書類の提出先に必要な項目や情報を確認する

まず従業員側は、在職証明書に記載する必要のある項目を確認します。保育園の入園申請や転職、ローンの審査など、在職証明書の用途によって必要な項目が異なるためです。

あとから項目の不足が発覚した場合、書類をつくり直さなければならないため、記載すべき事項を最初の段階でしっかりと確認しておくことが大切です。

2.【従業員】人事・総務部へ在職証明書の発行を依頼する

必要な項目が明確になったら、従業員は企業の人事・総務部へ在職証明書の発行を依頼します。このとき、必要な項目だけでなく用途も伝えると良いでしょう。

具体的な用途が明確になることで、企業側も意図を理解しスムーズに作成業務を進められます。

なお、一般的には締め切り日から3カ月以上前に発行された証明書は、「情報が古い」と見なされ受け付けてもらえない場合があります。動き出すタイミングに注意しましょう。

3.【企業】在職証明書を発行する

従業員から依頼を受けたら、企業側は在職証明書の発行に移ります。

在職証明書は明確なフォーマットが法律上で定められておらず、提出先によって必要な項目が異なります。

そのため従業員からの申し送り事項をよく確認し、必要な項目を抜け漏れなく記載することが大切です。もちろん、誤字脱字や数値の間違いなどもないように、しっかりと見直しましょう。

4.【従業員】在職証明書を提出先に提出する

従業員は、企業から在職証明書を受け取ったら所定の窓口へ提出します。

なお、前述のとおり用途などによって必要な項目が異なるため、提出前に内容に不足や誤りがないかよく確認しましょう。

在職証明書を作成する際の注意点

従業員から在職証明書の申請があった際は、以下の注意点を確認してから作成しましょう。

●情報漏えいのリスクに備える

●情報が異なる場合は在職時のデータを変更する

●使用目的と記述項目を確認する

●外資系への転職なら英文の証明書が必要か確認する

●作成にかかる時間を伝える

情報漏えいのリスクに備える

従業員の職歴や給与などを証明する在職証明書は、個人情報が記載された大切な文書です。従業員個人の情報が社内外に漏れないよう、慎重に取り扱う必要があります。

また、作成依頼を電話やメール、郵送などで受けた場合は、本人確認書類の写しなどの提出を求めて、本当に従業員本人からの依頼なのかを確認することも重要です。作成後の受け渡しに関しても、できる限り手渡しで行い、郵送の場合は従業員本人の元に届いたことを確認しましょう。

情報が異なる場合は在職時のデータを変更する

記載項目の内容について、現在と在籍時の情報が異なる場合は、「在職時」の情報を記入しましょう。

例えば、在職証明書の発行を依頼されたときと在籍時とでは、従業員の住所が異なる場合もあります。このほか、結婚により姓が変わった場合なども注意が必要です。

使用目的と記述項目を確認する

在職証明書に記載すべき内容は、使用目的により異なります。

例えば、保育園や保育所の利用申請で提出するのであれば、日中の育児が難しいことを証明するために勤務日数や労働時間などの情報が求められます。住宅ローンの審査であれば、返済能力を証明するために収入の記載が必要となるでしょう。

このように在職証明書の用途によって、また提出先によって必要な項目が違うため、記載すべき内容を従業員に確認しておくことが大切です。

外資系への転職なら英文の証明書が必要か確認する

従業員から、転職先への提出を理由に在職証明書の作成を求められた場合は、転職先企業が外資系企業であるかどうかをまず確認しましょう。仮に外資系企業であった場合は、英文で書類を作成しなければならない可能性があります。

英文でのフォーマットをあらかじめ用意しておくと、英文での在職証明書の作成依頼がいつ来てもスムーズに対応できるようになるでしょう。

作成にかかる時間を伝える

在職証明書の作成には、一定の時間がかかります。「10枚作成するために1時間かかる」と言われているほどです。

これは、必要な情報を調査・転記する作業やレイアウトなどに時間を要するためです。このような理由から、在職証明書の作成を依頼されてもすぐには渡せない可能性がある旨をあらかじめ従業員に伝えましょう。

在職証明書に関するQ&A

最後に、在職証明書に関するよくある質問にお答えします。

●退職した元従業員に在職証明書の発行はできますか?

●アルバイトやパートに在職証明書の発行はできますか?

●派遣社員に在職証明書の発行はできますか?

●取引のある個人事業主に在職証明書を発行できますか?

●在職証明書は従業員自身で作成できますか?

退職した元従業員に在職証明書の発行はできますか?

退職後にも在職証明書を作成できるか否かは、用途により異なります。

例えば、保育園などの入園申請のために必要な場合は作成できません。入園申請では「現在、はたらいているため日中の育児が難しい」という旨を証明する必要があるためです。

すでに退職した職場の在職証明書を提出しても、今現在はたらいている旨の証明とはならないため、このケースでは在職証明書の作成に応じることができないのです。

転職など、「この企業で過去にはたらいていたこと」を証明することが目的であれば問題ないでしょう。

また、ここで注意したい点としては、「在職時の情報を記載する」というものが挙げられます。たとえ退職後に従業員の名字や住所が変わっていた場合でも、在職時の情報を記載しなければなりません。

(参考:『退職証明書の正しい書き方と離職票との違い|無料テンプレート・記載例付』)

アルバイトやパートに在職証明書の発行はできますか?

はい、アルバイトやパートに対しても在職証明書の作成は可能です。

例えば、新卒採用時に候補者が過去に経験したアルバイトを確認するために、企業が在職証明書を求めるといったケースもあります。

派遣社員に在職証明書の発行はできますか?

派遣社員の場合は、派遣元企業が在職証明書を発行することとなります。

なぜなら、派遣社員は派遣元企業と雇用形態を結んでいるためです。自社が派遣先企業である場合は、派遣社員に対し在職証明書を発行できないため注意してください。

取引のある個人事業主に在職証明書を発行できますか?

いいえ、個人事業主は企業に所属しているわけではないため、どのような企業であっても個人事業主に対し在職証明書を発行することはできません。

個人事業主が保育園の入園申請や住宅ローンの審査などを申請する場合は、本人が自分で書類を作成し、開業届などと一緒に提出する必要があります。

在職証明書は従業員自身で作成できますか?

いいえ、在職証明書は従業員が自分で作成しても効力はありません。

なぜなら、在職証明書に記載されている勤務先企業などの情報が正しいことを証明するために、企業の押印やサインが必要であるためです。

まとめ

在職証明書は、従業員の子どもの保育園入園時や、転職などの場面で必要になる重要な書類です。

しかし、提出先や必要な場面ごとに記載項目が異なるため、作成には時間がかかります。在職証明書を効率的に作成するためには、テンプレートの活用がお勧めです。

また、企業で利用するテンプレートを一つに決めておくと、担当者が変わったときもスムーズに作成できます。従業員が行う手続きが「間に合わない」「遅れてしまう」といったことが起きないよう、在職証明書の作成を依頼されたら速やかな作成を心がけましょう。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

在職証明書テンプレート(日本語・英語)【Word版】

資料をダウンロード