イノベーション創出を活性化。博士人材らによる研究開発型スタートアップを国が支援する狙いとは?

1980年代にアメリカでは、博士人材による起業を後押しする制度「SBIR(Small Business Innovation Research/中小企業技術革新制度)」が立ち上げられ、90年代以降に数多くのユニコーン企業を輩出してきました。この制度を参考に日本でも、1999年度に「中小企業技術革新制度(日本版SBIR)」が創設されています。この日本版SBIRがこのたび改定され、主に大学の研究者らによる起業をはじめ、研究成果の社会実装を支援する制度に生まれ変わります(令和2年3月21日閣議決定・令和3年4月1日施行予定)。

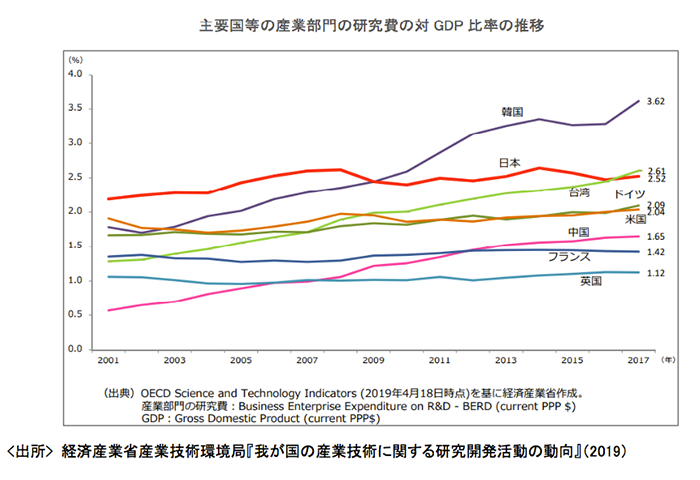

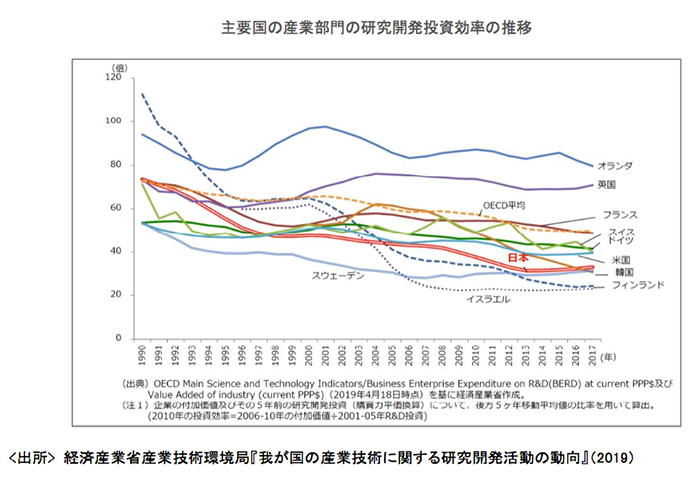

背景にあるのは、日本のイノベーション活動の現状に対する強い危機感です。研究開発投資額そのものは、諸外国の中でも高い水準を維持しているにもかかわらず、アウトプットの低落傾向は否めません。その理由を内閣府・イノベーション創出環境担当の石井芳明企画官(以下、石井氏)は、アカデミア発を中心とする研究開発型スタートアップに十分な資金が手当てされていないからだと説明します。こうした状況を改善し、日本発のイノベーションを後押しする新しい日本版SBIRとは、どのような制度であり、政府はどのように定めたのでしょうか。

研究開発型スタートアップを支援する制度

石井氏:1990年代後半の日本は、バブル経済の崩壊により苦境に陥っていました。ところが日本とは好対照に、アメリカでは高い経済成長率と雇用の伸びを実現していました。その成長を支えていたのが、中小ベンチャー企業によるイノベーションです。そしてこれらベンチャー企業の成長を後押ししたのが、技術開発力を持つポスドクや大学の研究者などに研究成果の事業化のための予算を交付するアメリカのSBIR制度でした。そこで日本でも、1999年度に中小企業を主な対象とする技術革新制度として、日本版SBIRが立ち上げられたのです。これは主に中小企業や起業家に対して、研究開発を支援する資金を出し、その成果の事業化を支援する省庁横断的な制度でした。特定補助金の総額は、制度創設時の110億円から令和元年度には460億円にまで増えています。

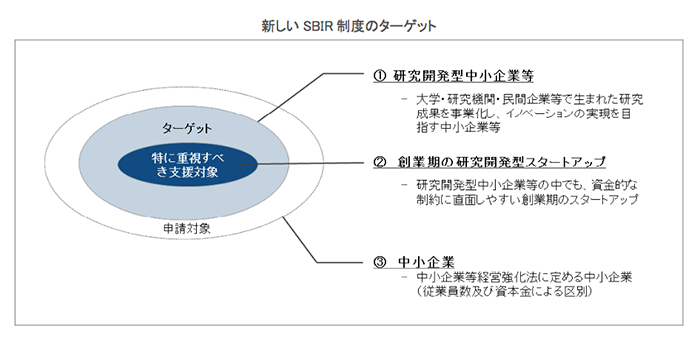

石井氏:その点を我々も問題として認識していました。つまり、以前の日本版SBIR制度は、どちらかと言えば中小企業政策であり、アメリカのようなベンチャー支援、それも博士号取得者を中心とする研究開発型スタートアップの支援に特化された内容にはなっていなかったのです。

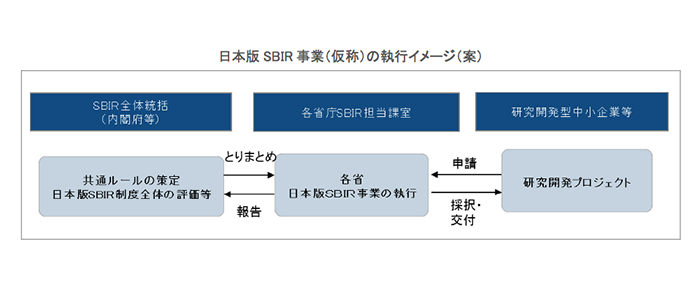

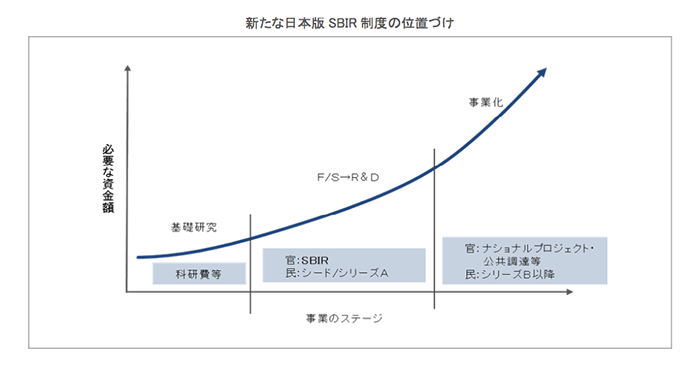

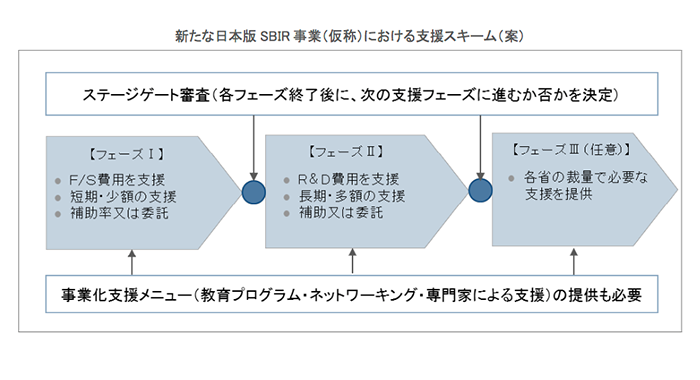

そこで今回、イノベーション活性化法の中に制度を移し替え、内閣府が各省庁に横串を刺す形に改めて、よりイノベーション創出に絞り込んだものを、新しい日本版SBIR制度としました。ポイントは大きく次の3つとなります。第一に、管轄を中小企業庁から内閣府の科学技術・イノベーション担当に移し、全省庁と連携して実施する体系としました。第二に、アメリカのSBIRの予算設定と同様の予算設定を目指します。アメリカでは科学技術関係経費の約3%をSBIR予算と定めており、日本でもイノベーション関係経費の中からパーセンテージを決めて予算を組みたいと考えています。そして第三には、補助金交付に関して各省庁を統一ルールで動かします。従来の制度は中小企業補助金として、組織がある程度定まった企業を対象としていましたが、今回、研究開発成果を事業化する初期段階から支援を開始できるように、多段階選抜での支援を標準とするように改めました。また、あらかじめ課題を設定して、公共調達など社会実装につながりやすい仕組みを目指しています。

石井氏:対GDP比率で見た研究開発投資総額など、イノベーションのインプット指標に関して日本は、依然として諸外国の中でも高い水準を維持しています。ところが論文発表数をはじめとするアウトプット指標は、相対的に下落しています。一方で科学技術の細分化や複雑化が進み、社会ニーズも多様化しているため、特定分野のみに集中した研究開発と課題解決のつながりづくりが簡単にできなくなっています。こうした状況の下では、幅広い分野で研究開発を行う中で、シーズを事業化する多様なスタートアップの重要性が高まっているのです。ポートフォリオ型で、たくさんの挑戦の中から大きな成果を出す企業が出てくることを期待しています。新しく立ち上げられる日本版SBIRは、ぜひ大学の研究者やポスドク(博士研究員)などによるベンチャーにも、積極的に活用してもらいたいですね。

イノベーション人材としての博士

石井氏:博士号を取得した後の進路について、日米では大きな違いがあります。先般、文部科学省の科学技術・学術政策局の幹部に対して、新しい日本版SBIRの立ち上げについて説明する機会がありました。「新制度ができるので、ぜひ一緒にやっていきましょう」という話です。その際に、文科省の問題意識がポスドクの処遇にあると聞かされました。日本では博士を目指す人が減少傾向にあり、その理由は博士号を取得しても、その先の人生が見えないからだと言うのです。こうした状況を改善するためにも、博士号を取得したからこそ明るい人生を歩んでいるという実例をたくさん生み出す必要があります。アメリカのように起業がポスドクの選択肢の一つになることも重要で、だからこそ新しいSBIR制度を積極的に活用するという点で合意しました。

石井氏:能力に違いがあるわけではなく、持てる能力を活かす場や支援の有無などの条件の違いに加えて、博士人材の皆さまのキャリアパスに関する考え方の問題もあるのかもしれません。博士号を取得した方々には、ぜひ一度、学位を取得するためにどんな苦労をしてきたかを改めて顧みていただきたいと思います。その能力をアカデミズムの世界で花開かせるのは素晴らしいことですが、もしかしたらそれ以外にも、企業のCTOとしての道や起業など、研究開発を社会実装する場面で活かせることがあるかもしれません。実際に米国の博士人材の多くは、その道で活躍しているのです。

石井氏:全ての博士がそうだとは言えないでしょうが、可能性を秘めた人材であることは間違いないと思います。まず誰も気づいていない課題の探索と発見に始まり、研究全体を構想した上で、調査や実験を通じて研究プロジェクトを推進し、成果を学位論文にまとめ上げなければならないのです。学位を取得した人からすれば、それが博士となるための当たり前のプロセスと考えているのでしょうが、これだけのプロセスをやり遂げる能力は客観的に判断して、やはり並大抵ではないと思います。

コンペティター(競争相手)の状況をリサーチした上で、独自性を発揮してそのポイントを徹底的に掘り下げ、プロジェクトを遂行する。その間には幾つものハードルが立ちはだかるはずで、それらを乗り越えて成果を出す。これは、ビジネスの世界でイノベーションを起こすのと同じプロセスです。こうした能力を持つ人材を、本来ならまず企業がもっと活用すべきだと思います。そのような能力を持つ人材の独立・起業を支援する制度として立ち上げられたのが、アメリカのSBIRであり、これが着実な成果を出している。それなら日本でも同じように、博士たちに活躍してもらう場を用意すべきだと考えています。新しい日本のSBIR制度をはじめ、博士人材の能力発揮を応援する取り組みが増え、彼らがどんどん活躍してくれれば、日本の将来は大きく変わっていくと期待しています。

※中小企業技術革新制度(日本版SBIR制度)の見直しの方向性(中間とりまとめ)より

※中小企業技術革新制度(日本版SBIR制度)の見直しの方向性(中間とりまとめ)より

求められるベンチャーの指南役

石井氏:従来の制度では、確かにそうした面があることを否定できませんでした。特定補助金等の交付については、各省庁が独自の手続きを定めていたため、補助金申請は決して簡単な手続きとは言えなかったのです。そこで新しい日本版SBIRは、統一ルールの下で運用し、申請手続きなどに慣れていない人でも、使い勝手の良い制度に変えようとしています。

※中小企業技術革新制度(日本版SBIR制度)の見直しの方向性(中間とりまとめ)より

※中小企業技術革新制度(日本版SBIR制度)の見直しの方向性(中間とりまとめ)より

石井氏:自分たちの技術に自信を持つのは良いのですが、それをプッシュし過ぎると方向性を誤るリスクがありますね。開発した技術に関して「あれもできる、これもできる」と多くを望み過ぎると、うまくいかないケースがあります。ビジネスとして成功するためには、開発した技術がマーケットでどのように受け入れられるのかが重要であり、その流れをストーリーとして描けているベンチャーには、支援者や顧客が付きやすいのです。理想を言えば、革新的な技術を開発した研究者に対して、ビジネスの目利きができる人がサポートに入れば、成功する可能性が一気に高まるのではないでしょうか。そのために、博士人材など研究者とビジネス人材が手を組むための共通言語、リテラシーを双方が持つことが重要です。

石井氏:まさにそのとおりです。ぺプチドリーム株式会社(時価総額6000億を超える、東京大学発のバイオベンチャー企業)の成功要因は、東京大学・菅先生の技術運用を、窪田社長という経営のプロに任せたことでしょう。業界の表裏を熟知した窪田社長が、創業時から10年ぐらいのスパンでビジネスプランを考え、それを寸分たがわぬオペレーションで実行していったと聞いています。戦後日本のベンチャーだったソニーは、井深さんと盛田さんがコンビを組むことで成功しました。ホンダの本田さんと藤沢さんのコンビも似たような関係ではなかったでしょうか。

※中小企業技術革新制度(日本版SBIR制度)の見直しの方向性(中間とりまとめ)より

※中小企業技術革新制度(日本版SBIR制度)の見直しの方向性(中間とりまとめ)より

博士人材に思う存分に活躍してほしい

石井氏:スタートアップには大きな可能性があることを意識してほしいですね。バイオ系などでは既に実績も出始めていて、大学出身者でベンチャーを目指す人が増えています。これは株式会社ユーグレナの出雲充さんや株式会社ジーンクエストの高橋祥子さんの成功事例を見て、博士としての新たなキャリアパスに気づく人が増えたからではないでしょうか。自ら起業するだけでなく、アメリカではPh.D.を持っているベンチャーキャピタリストも多くいます。日本でも東京大学のベンチャーキャピタル「UTEC(The University of Tokyo Edge Capital Co., Ltd./ユーテック 株式会社東京大学エッジキャピタル)」には博士号を持つキャピタリストが何人かいます。革新的な技術に対する確かな目利き役としては、深い科学的知見を備えた人物が適しているのではないでしょうか。

石井氏:自分の研究や開発をビジネス化する際に、BtoBの視点ももう少し意識されるといいと思います。研究一筋で歩んできた人ほど、幅広い分野のBtoBの可能性に気づいていないケースもあるようです。考えてみれば、研究者が自分の研究成果の顧客は誰かと思い浮かべるとき、どうしても一般に目に入るお客さん、つまりエンドユーザーを想定してしまいがちではないでしょうか。アイデア自体は素晴らしいものでありながら、エンドユーザーを相手にするのか、それとも企業ユーザーを相手にするのかによって、成功する確率が大きく変わる可能性も考えられます。一般にはあまり知られていませんが、私たちのような官公庁にも、新しい技術に対するニーズがあることを忘れないでください。

石井氏:日本ではあまり意識しませんが、国際会議などに出席すると、Ph.D.に対する接し方が明らかに違うことを肌で感じますね。私も博士号を持っているので、発言する際は議長が「ドクター・石井」と呼んでくれて、オーディエンスの注目も集まる。欧米では社会全体で、Ph.D.とはリスペクトすべき存在だという認識が共有されているのだと思います。日本でもこれから、そうした流れがうねりとなり、当たり前となってほしい。そのためにも、博士人材が目に見える形で活躍してくれることを期待しています。日本ではポスドクや博士人材、あるいはこれから博士号取得を目指す研究者の皆さんがとても苦労しているという話を常に聞きます。でも、そのような方々が、いま一度、自らの可能性に目を向けて多様な挑戦をされることで、日本のイノベーションが大きく一歩進むのだと思います。そんな皆さんを国も支援します。

編集後記

改めて博士人材のポテンシャルを考え直す必要があると強く感じました。学位取得のプロセスとは、たとえるならイノベーション創出の疑似体験と言えます。まず博士自らが、その事実に気づいてほしい。そして何よりイノベーションを必要とする企業は、イノベーション人材としての博士活用を考えるべきでしょう。中小企業がイノベーターとして博士を受け入れ、今回の新しい制度を活用すれば、日本でもイノベーションが創発する、そんな期待が高まります。博士は本来、子どもたちの憧れの存在だったはず。ぜひ胸を張って前を向き、次世代のリーダーとして日本を導いてほしいと思います。

取材・文・編集/竹林 篤実