富士通社外での活動は「新しい組織の実験」。タムラカイがつくる組織と個人の相互作用

かつて会社員にとって「仕事」とは会社の組織の中で行うものでした。しかし、多様な働き方が増えつつある中で、会社に所属しつつ、同時に会社の外でも個人的な仕事をする例が聞こえてきます。

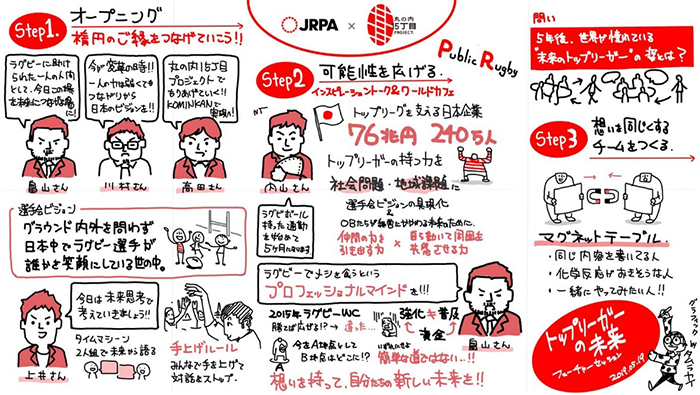

タムラカイさんは富士通でデザイナーとして働きながら、「グラフィックカタリスト」という肩書きで個人活動を続けています。イベントや会議の議事録を絵で描き起こす「グラフィックレコーディング」などの手法を用いて、組織内コミュニケーションを円滑にすべく活動。また、グラフィックカタリストのチーム「グラフィックカタリスト・ビオトープ」の発起人でもあります。

(グラフィックレコーディングの例:『JPRA x 丸の内15丁目プロジェクト「トップリーガーの未来を考える」フューチャーセッション」』より)

そんなタムラさんは「グラフィックカタリスト・ビオトープ」を通して、新しい概念の組織をつくる実験をしている」と話します。本業を続けながら個人活動を続けてきたからこそ、以前よりも本業のことを考えられるようになった、とも。

社員が本業以外にも活躍の道を見出すことには、どんな意義があるのでしょうか。タムラさんの組織への思いを語っていただきました。

グラフィックレコーディングを通して組織作りの実験をしたい

タムラ氏:最も多いのは、イベントやカンファレンスなどでのグラフィックレコーディング(以下、グラレコ)の実施です。

最近では、僕個人が「ラクガキ講座」として開催してきた、グラフィックコミュニケーションを用いた人材育成やチームビルディングワークショップもGCBの活動の一部になっていますね。企業などで開かれる働き方改革やダイバーシティ推進のワークショップをプロデュースしたり、当日のファシリテーションを任されたりといった仕事も増えてきています。

タムラ氏:はい。GCBは「グラレコのチーム」だと見られがちなんですが、自分たちとしてはそれだけではない、と思っています。組織の課題解決に必要なものは、突き詰めていくとコミュニケーション。GCBの活動の本質は「『描くこと』を手段として使い、コミュニケーションの『場』をデザインすること」ではないかと。

また、僕自身はGCBそのものが新たな組織作りの実験だと考えています。それこそ富士通のような大企業によくあるヒエラルキー型の組織ではなく、“ティール”や“ホラクラシー”と呼ばれるような新しい概念の組織を作っていく実験です。

タムラ氏:以前の僕は、大企業で働く中で、個人としての価値をなかなか見出せないことに危機感を覚えていました。大企業だからある程度の安定は得られるのですが、組織が設定したジョブローテーションに従って仕事をし、個人名ではなく「富士通さん」と呼ばれることも多い現状があって…。

そこで、個人としての価値を見出すためにブログや「ラクガキ講座」などの活動を始めました。社内に個人活動を持ち込んで1年ほどは一匹狼的なポジションで活動していましたが、そのうち「このまま1人で活動していても限界があるな」と思うようになっていたんです。

そんなときに、大規模イベントでのグラレコの依頼が舞い込みました。話を聞くと、とても1人では対応できない。しかし、調べてみると「実は富士通グループで他にもグラレコをしている人間がいる」ということがわかったんです。彼らに声をかけるうちに、他に本業を持つメンバーが集う組織が図らずもできていきました。

組織ができていく中で、僕がリーダーとして意思決定をしていく形では、大企業のヒエラルキー型組織の劣化コピーにしかならないと思っていました。他に本業を持つメンバーが、せっかく自律的に参加してくれているのに。

そんなことを話していたら、GCBのメンバーの1人が日本ではまだほとんど知られていなかった「ティール組織」や「ホラクラシー経営」の考え方を教えてくれて、「これを自分たちでやってみよう!」と試行錯誤しながらやってきた感じですね。

タムラ氏:社外からの依頼が増えて経済活動が進むうちに、お金の流れが生まれ、それをまとめてくれる人も現れるようになったんです。「これって、会社がやっていることと同じだな」と気づきました。

会社からの給料だけではなく個人としての収入も生まれ、確定申告をすると、利益と経費のリアルな関係も分かります。そうしてGCBを組織として明確に意識するようになっていきました。

タムラ氏:自分ごととして、いろいろ調べていく中で、「会社にする必然性はないな」と判断しました。メンバーみんなが本業を持っているので、僕には誰かを養う責任もありません。

GCBでやっていることは事業という感じでもなくて、どちらかというと「ギルド」という感じだと思っています。もともとは個人で対応しきれない依頼に応えるためにできたチームだし、今でも同じように、互いの手からこぼれたものを助け合うためにやっています。活動で生まれた収益は、やった人がやった分だけもらう。

会社になると、組織として利益を追求しなきゃいけなくなりますよね。その姿はGCBにはそぐわないと考えています。

「とにかくやってみろ」。前例なしを突破させてくれた風土と上司

タムラ氏:最初は「部活みたいなものです」と周囲に話していたんですよね(笑)。個人活動を始めるにあたっては就業規定をよく読み込んだのですが、はっきり「副業NG」と書かれていたわけではなかったし、今のように活動の幅が広がることも想定していなかったので、思いきってスタートしました。

どうしても本業のスケジュールと重なってしまうときは、有給休暇を取って個人活動にあてていました。でも個人活動がだんだん忙しくなってくると、そうした動きを続けることが厳しくなり、改めて直属の上司に相談したんです。

幸いなことに上司は僕の活動趣旨を認めてOKを出してくれました。それからは、かなり特例的な扱いではあるのですが、会社の業務でもGCBをはじめとした個人活動でもかなり自由に動けるようになったのです。

タムラ氏:まずは何より、裁量の範囲内で僕のやりたいことを認めてくれた上司のおかげですね。その上司がいなければ今の活動はないと思いますし、本当に感謝しています。

ただ自由を与えられるだけではなく、僕から会社や所属部署に価値を返せるよう動いてきた部分も認めてもらえたのだと思います。「富士通が生み出す新しい価値とは?」と社外から問われたときに、僕やGCBを事例として紹介し、活用してもらえる。そうやってWin-Winの関係でいられることが大切だと考えています。

タムラ氏:GCBのメンバーは基本的には会社の副業ルールに則っていて、平日の場合は有給休暇を取って活動しています。ただ最近では徐々に本業へ成果を返せるようにもなってきて、それぞれの所属長と相談し、本業に還元できる場合には業務扱いとして活動が認められる人も出てきました。

僕は最近、名刺の肩書きに「突破担当」と入れているんです。最初の1人目は何をやるにも怖いけれど、前例ができれば後に続く人は簡単になりますよね。大企業で新しい活動をする際に、ネックになりがちなのが誰ともなく言い出す「前例はあるか」という言葉。でも副業に関しては僕の個人活動で前例を作ってしまっていたので、あとは各個人が同じ動きをする際の調整だけで済むようになりました。

タムラ氏:富士通が普通の大企業ではないというところにも助けられているんです。国産コンピューターを開発し、現在の富士通の礎を作った池田敏雄氏は、社内にはほとんどいない異端の存在だったそうです。そんな人材を潰すことなく、適度に放置しながら自由にやらせてくれる風土がある会社だと思います。富士通では「とにかくやってみろ」という言葉を大切にしていますが、そのDNAがなければ僕は挫折していたかもしれません。

本業と個人活動の二つを行き来することで価値が生まれていく

タムラ氏:GCBの仕事の進め方としては、基本的にやりたい案件を、やりたい人が、全権委譲された状態で対応することになっています。この中にはクライアントとの折衝や費用請求も含まれますし、最終的には個人事業主としての確定申告も経験します。

言うなれば、「誰のせいにもできない自分ごと」として仕事をする環境になっているんです。もちろん何かあったときは全員でサポートしますが、裁量はすべて各メンバーにあります。こうした経験によって、若手メンバーの本業の実務での動きが変わり、組織内での評価が高まりだしています。

個人事業主としてお金の流れが見えるようになると、「時間ではなく価値で仕事をする」ということも自然と理解できるようになります。今後、グラレコの価値がコモディティ化して当たり前になったら、そのときは「自分は何で勝負するか」「自分は何を生み出せるか?」をそれぞれが考えなければならない。つまり、経営者目線を見つけられるという効果もあるのだと思います。

タムラ氏:そう思います。実際にグラレコに立脚して独立したメンバーもいますし、富士通以外から仲間に加わってくれる人も増えています。さまざまな立場の人との接点が生まれることで、また新しい変化が起きていくはずです。

僕自身は、今のところ会社員をやっていて困ることはありませんし、自分の活動にとって障害になるものはないので、このままの立場で活動を続けたいと考えています。

最近では本業とGCBがオーバーラップしていく感覚を以前よりもずっと強く持っているんですよ。「富士通という会社の価値を高めるために自分ができることは何か」ということを、前よりもずっと純粋に追求しています。一方では、富士通から来るグラレコの依頼でも、意味を感じられなければ断っていますが(笑)。

本業の中に身を置きながら続けてきたからこそ実感できる変化なのかもしれませんね。

【取材後記】

インタビューで印象に残ったのは、タムラさんがグラフィックカタリストとしての活動やGCBの取り組みを「副業」とは表現しないことでした。本業に対しての副業という言い回しには、どうしても「サブ」の意味合いが付きまとい、所属企業とはまったく別の仕事であるという認識を持ちがちです。しかしタムラさんは富士通での仕事と個人活動をフラットに行き来し、つなげ、両者の価値をともに高めようと歩んできました。

これから副業解禁に向けて取り組む企業においては、「副業」という言葉そのものをどうとらえるかも問われてくるのではないか――。些末な議論かもしれませんが、何気なく使っていた言葉の意味を問い直す取材となりました。

(取材・文/多田 慎介、撮影/黒羽 政士、編集/斎藤 充博(プレスラボ)、齋藤 裕美子)