コロナ禍ではリモハラも。最大のムダ要素、中間管理職の承認欲求を満たすな

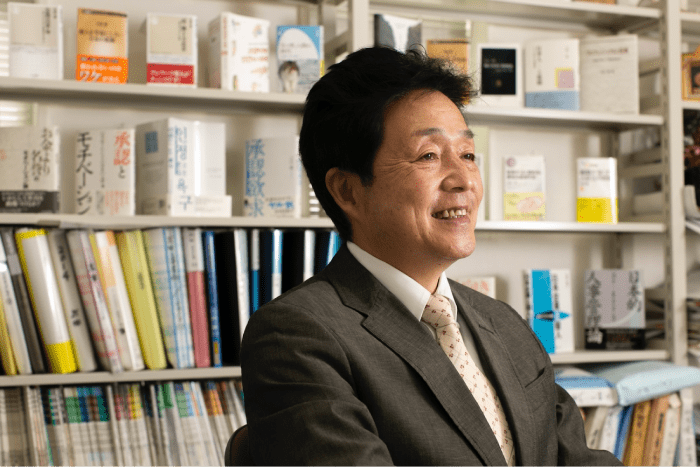

同志社大学政策学部・同大学院総合政策学研究科教授

経済学博士

太田 肇(はじめ)

新型コロナウイルスの感染拡大により導入が進んだテレワークは、これまで「当たり前」として見過ごされてきた多くのムダを浮き彫りにしました。中でも最大のムダは多くの中間管理職ではないか。そんな指摘をする同志社大学政策学部の太田肇教授。そして今後の企業競争力の源となる「自営型」の働き方とはどのようなものなのか。キーコンセプトとなる「公私融合」と併せて伺いました。

テレワークで発覚した組織の問題、「多くのムダ」の正体

通勤時間のムダ、紙の書類に伴うムダ、押印のムダ……。今回の新型コロナウイルスの感染拡大により急きょ導入されたテレワークは、図らずもこれまで「当たり前」として見過ごされてきた多くのムダに気づかせてくれました。中でも最大のムダは、多くの中間管理職ではないか。そんな問題提起をするのが、同志社大学政策学部の太田肇教授です。

その近著『「超」働き方改革―四次元の「分ける」戦略―』で提唱されているのは、まさにテレワーク時代の新しい働き方そのもの。いま雇用の現場では、従来の日本型メンバーシップ型雇用からジョブ型への転換が言われています。けれども太田教授は、取り組むべきはジョブ型への転換ではなく、自営型への改革だと提言しています。今後の企業競争力の源となり、新しい働き方でもあるという自営型とは、どのような働き方なのか。そのキーコンセプトとなる「公私融合」も併せて伺いました。

特別インタビュー/太田 肇氏

太田氏:まさに「メンバーシップ型」と呼ばれる、日本の雇用制度の問題点を浮き彫りにしたと言えるのではないでしょうか。メンバーシップ型とは、働く人を組織の中に囲い込み集団で仕事をこなすシステムであり、メンバー全員が対面で働く状態を前提としています。ところが、この大前提がテレワークでは成立しません。それでも無理やりテレワークを導入した結果、実に意外な事実が明らかになりました。それは気づかないうちにITが予想外に進化していたため、あえてリアルな対面にこだわらなくても仕事自体は十分に回るといったことです。それに伴い、もう一点、これまで中間管理職の存在意義とも考えられていた役割に対する疑念も生まれたようです。

太田氏:その背景にあるのが、中間管理職の承認欲求です。オフィスにいれば、自分を認めてくれる部下が目の前にいて、自分を評価してくれる上司も同じ空間内にいる。ところが、テレワークで一人にされてしまった中間管理職には、自分の存在意義を確かめる相手がいません。一方では自分がいないにもかかわらず、仕事はスムーズに進んでいるようだ。自分の存在価値はどうなってしまうのか。そんな不安に駆られて部下にしつこいくらいに報告を求めたりする。そうした行為が、いわゆる「リモートハラスメント(リモハラ)」となりかねないわけです。

太田氏:実はジョブ型とは、ひと昔前の欧米の工業社会を前提として作られたシステムです。欧米流の職務主義、つまり職務内容を厳格に定義した上で契約を結ぶやり方ですが、これがそもそもポスト工業化社会にも通用するのかどうか。さらにそうした職務主義が、そのまま日本に合うとは思えません。

仮に導入するにしても、極めて限定した範囲でないとうまくいかない可能性が高いのではないでしょうか。その理由は大きく4つ考えられます。第一に、欧米流のジョブ型は職務契約であるため、職務がなくなれば直ちに解雇となります。けれども、日本でそのようなドラスティックな処置は受け入れられません。第二に、ジョブ型の場合、職務が変わらない限り昇進も昇給もなく、日本の年功序列制度とは相いれない点もあるということです。

第三に、欧米の労働組合は産業別に作られているのに対して、日本は企業別であり、ジョブ型の職務による待遇の違いなどは容認されないでしょう。第四に、日本の労働基準法の下では労働者を雇用主が時間単位で管理するのに対して、ジョブ型では定められた仕事さえこなせば、労働時間に関係なく自由です。以上から、導入がうまくいかない可能性が生まれるのです。

太田氏:欧米においても経営環境が激変し、ビジネスも仕事の中身も大きく変わりつつある現場では、旧来のジョブ型では柔軟性に欠けると言わざるを得ないのではないでしょうか。今こそ思い切って発想を大きく変えるべきであり、そう考えれば今回のコロナ騒動は、まさに千載一遇のチャンスと思えるのです。まさに危機を奇貨として、新たな制度への転換を図るべきです。

「自営型」で"人財"の無駄遣いを避けよ

太田氏:日本の組織は、これまで中間管理職の分厚さが強みだと言われてきました。けれどもテレワークにより、中間管理職がいなくても、あるいはむしろいない方が仕事は回るという実態が明らかになった。だからといって、中間管理職の人たちを責めるわけにはいきません。働く仕組みが変わりつつあるのだから、制度設計も変革が求められるわけです。

太田氏:まず多くいる中間管理職の中から、エース級と考えられる人材を新しい仕事に抜擢するのです。そうした人たちには、攻めの仕事を任せる。部下の管理ではなく、自らがリーダーとなって新規事業プロジェクトを任せたり、新会社を立ち上げたりしてもいいでしょう。従来型の管理業務については、かなりの部分がITによって代替可能となるため、管理職にエース人材を充てるのは“人財”の無駄遣いです。一方で中間管理職として残る人たちは黒子に徹してもらう。高校野球や芸能プロダクションのマネージャーのような存在として、あくまでもプレーヤーの動きをサポートする。

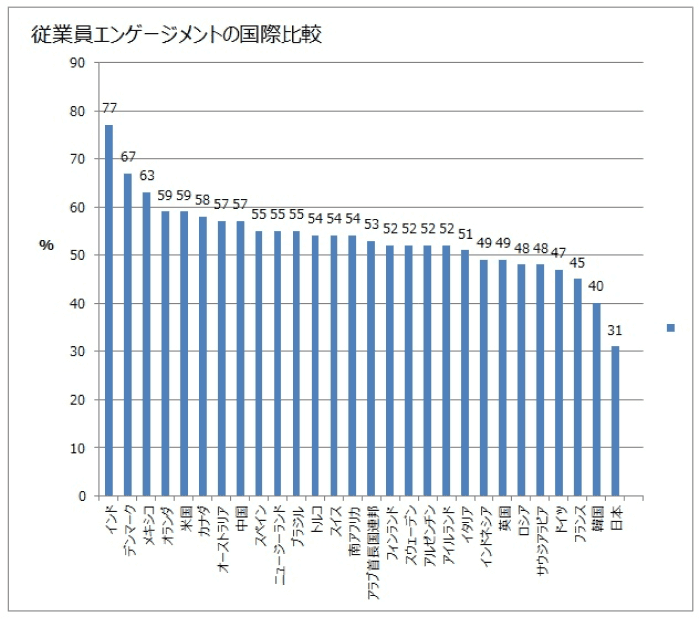

太田氏:この新しい働き方を、私は「自営型」と呼んでいます。日本人の仕事に対する熱意やワークエンゲージメントは、世界でもかなり低いとの調査結果があります。ところが、属性をよく見ると、いわゆる会社員のワークエンゲージメントは低いものの、フリーランスの人たちのワークエンゲージメントは欧米並みに高い。これは何を意味するのか。日本人のエンゲージメントが総体的に低いわけでは決してなく、日本の組織や働き方に問題があるのです。現状では、日本のフリーランスは決して恵まれた環境にあるわけではないのに、それでも働く熱意はある。実際、フリーランスで働きたいと考える人たちが増えています。

※出典『「超」働き方改革』太田肇(ちくま新書)p133<資料:2012/2013 KENEXA WORKTRENDS REPORT をもとに作成>

太田氏:日本人の意欲は、これまで基本的に受け身だったと私は思います。積極的に仕事が好きだとか、自分から何か事を成し遂げてやろうというタイプではなく、決められた役目を粛々とこなし、和を乱さないように働く。それで何も支障はなかったし、工業社会ではそうした働き方こそが求められたわけです。けれども、ここに来てIT化が進むと、そうした決められた仕事は根こそぎIT化されてしまう。残るのはIT化できない、つまり人間特有の能力を発揮してこそ達成できる仕事だけです。このように従来型の日本の仕組みを変えなければならないタイミングに差し掛かっているのだと思います。

フリーランスにならなくとも、モチベーションやエンゲージメントは上がる

太田氏:圧倒的に「自営型」が多い。組織に属していても、組織自体が極めてフラットで、一人一人が自分の力を存分に発揮して、自分の仕事に取り組んでいる。その仕事で成果を上げれば、そのまま自分に有形無形の報酬が返ってくるだけでなく、次へのキャリアパスが開ける。だから突出したモチベーションが生まれる。旧来の日本型のような受け身のモチベーションでは、とても太刀打ちできません。

太田氏:だから、コロナ禍による混乱状況を奇貨と捉えて、組織改革に踏み込むべきだと考えるのです。今なら思い切った改革を断行し、仕組みを全面的に変えても受け入れざるを得ないという空気感が醸成されています。そして仕組みを変えれば、その中にいる人の意識は必ず変わります。逆に言えば、仕組みを変えずして意識改革など起こりようもないのです。周りの環境を見渡してみて、変わった方が得だと思えば人間はあっさり変われるものです。ただし、中間管理職の扱いには細心の配慮が必要です。一気にドラスティックな改革へ持ち込むと、彼らが抵抗勢力に転じてしまい、改革自体が潰されてしまって元も子もなくなる可能性がありますから。

太田氏:エース人材を攻めの仕事に回せば、その分だけほかの中間管理職は忙しくなるでしょう。しかも受け持つ部下の人数が増えれば、必然的に部下一人に向けられる時間は少なくなる。つまり部下からすれば、干渉が減るわけです。一方で、優れた人材には活躍の場がどんどん与えられる様子に、若手は注目するはずです。彼らにとって新たなロールモデルの登場であり、従来とは異なるキャリアパスが見えてくる。そうなるとフリーランスにならなくとも、若い人たちのモチベーションやエンゲージメントが高まっていくはずです。

人生に対する所有感を育み、「公私融合」によるライフスタイルの転換を

太田氏:変わるための環境は整ってきていると思います。後は「変わろうとする流れ」を邪魔しなければいい。テレワークを行うようになり、既に意欲ある人たちは、自発的に社外の人たちと新たなネットワークを作りつつあります。従来の組織には、どうしても従業員を思うように管理したいという発想がありました。けれどもこれからは、仕事さえこなせば、後は自由にさせざるを得ない時代になっていくでしょう。これこそがジョブ型の次に来る自営型の時代です。

太田氏:自営型が増えれば、必然的にそうなります。自営型の何よりの強みは、心理学で言う「オーナーシップ」、つまり自分の人生に対する所有感です。自分のキャリアは自分で築いていくのが、これからの生き方です。そう考えれば、大学での学び方も自然と変わってくるでしょう。

太田氏:女性正社員にとって最大の悩みは、出産と育児だったわけです。ところがテレワークが主体になると、時間の融通をいくらでも利かせられる。正社員として働きながら子育てがしやすくなります。夫婦共働きでどちらもテレワークをしているならば、さらに時間の使い方は自由になるでしょう。そこで大切なのが自営型の意識、つまり対価を得るだけの価値を必ず仕事で出す自覚です。価値さえ出せば、いつまでも仕事で輝くことができる。シニアの意識も変わってくると思いますね。

太田氏:だからこそ自営型なのです。求められるのは「公私融合」、つまり仕事とプライベートをきっちり分けるのではなく、公私を区別せずに仕事をして私生活も楽しむ。しつこいようですが、そのために仕組みを変える必要があります。会社と個人の力関係が上意下達ではなく、働き手が会社と対等に契約して、自営業として仕事をする。約束した価値をきちんと提供しさえすれば、どこでいつ、どのように仕事をしようと構わない。働き方を変えるとは、時間の使い方を変えることであり、それは生き方を変えることにつながるのです。

太田氏:多くの人たちが自営型で働くようになれば、自然と「公私融合」の考え方が浸透していくでしょう。そうなれば、日本人の職業観が根底から覆ります。20代の半ばから定年になるまでの40年ほどを会社で過ごすのではなく、自分の思うようにやりたい仕事をして過ごす。もちろん、時間の使い方は、自分の思うようにワークライフバランスを取る。人々の人生観も一変し、日本そのものが新たなステージへと変わる。そのキッカケを、今回のコロナ騒動は与えてくれたのです。経営サイドはもちろん、働き手もそう受け止めていただきたいと思います。

【取材後記】

就職ではなく就社。定年まで一つの会社に忠誠を誓う代わりに、退職後もきちんと面倒を見てもらえる。そのためなら少々のことは我慢して働き続ける。そんな様子が社畜と呼ばれることもありました。けれども、太田先生が提言されたように、20代からの長い時間を、自分の思うように働けるようになり、自分の時間を思うように使えるようになれば、人生は一変します。もちろんその代わり、引き受けた仕事はときにハードワークをしてでもやり遂げる。やりたい仕事を自分のスタイルで、生活のバランスを取りながらきちんとこなしていく。公私融合による自営型のライフスタイル、これを実践する人が増えれば日本は大きく変わるし、変えなければならない。そんな時代が来ているのではないでしょうか。

取材・文/竹林 篤実、編集/d’s JOURNAL編集部