「感覚的な人事」こそが正しい―脳神経科学から見る、採用・組織定着の第一歩

中途採用における懸案事項として、入社後の組織定着を挙げる人事・採用担当者は少なくありません。入社する人にとっては異文化との遭遇であり、異業種・異職種出身の場合はなおのこと、緊張やプレッシャーを感じながら新たな組織になじんでいかなければならない…。それを支える人事サイドにも、さまざまな苦労があるでしょう。

中途入社者がどんな感情を抱いているのか。それを知れば、組織定着を促進する手がかりが得られるのではないでしょうか。そこで今回は、脳神経科学の専門家として教育や企業研修の現場で活躍する株式会社DAncing Einstein(ダンシング アインシュタイン)代表・青砥瑞人さんにお話を伺いました。青砥さんは凸版印刷株式会社をはじめ、数々の大企業の人材育成や組織活性化に従事。学校教育の現場にも独自のメソッドを展開するなど、いま最も注目されている研究者でもあります。

難解で、時として神秘的ですらある脳神経科学の最新知見。それを活用するために必要なのは「知識をインプットするだけでなく、現場で起きていることとひも付けて、自身で言語化すること」だと青砥さんは指摘します。この記事で語られる知見や事例を、ぜひ自社の現状と照らし合わせてみてください。

インプットするだけでは不十分。自己の記憶の中で再構成し、自分ごと化・自社ごと化しよう

青砥氏:そうした観点の企業からのご相談は増えています。ただ、複雑な脳神経科学の理論を現場に応用するのは簡単ではありません。脳の仕組みを知った上で、ご自身の記憶や経験とどうひも付けていくか。そのプロセスがあって初めて理解につながります。脳神経科学は、あくまでも「ハブ」の役割を果たすものだと思ってください。今日これからお話しすることを、それぞれの会社や人事の現場で起きていることとひも付けて、言語化していただくことが大切です。なんとなく入ってきた情報をインプットするだけでは、単なる認知反応で終わってしまうんですよ。

青砥氏:はい。入ってきた情報に対し脳は、それが何であるか(=WHAT)とどこにあるのか(=WHERE)を認識します。この反応は、大体の状況を把握することには役立ちます。しかし、それで本当に理解できた状態かというと、実はそうでないことが多い。本当の意味での理解とは、入ってきた情報に対し、自己の脳に中にある記憶と照らし合わせて、脳内で再構成し直した状態です。そこまでできていると、自分の言葉で説明することができます。

青砥氏:授業などでも黒板に書かれたことをそのまま写している人と、頭の中で再構成してノートを書く人では、理解度、記憶定着度が異なると言われますが、これは脳の自己の記憶で再構成したかどうかの違いと言えます。インプットを、自己の脳に保存された知識や体験と紐づけることが大切です。人事の現場に脳神経科学の知見を活かすことにも、同様の難しさがあると思ってください。企業ごと、あるいは部署ごとに、組織定着を取り巻く課題は異なるはず。だからこそ脳神経科学の視点を一般論で終わらせることなく、「自分ごと化して言語化する」きっかけにしていただきたいと思います。

既存社員には当たり前のことでも、新人の脳では「警戒」が起こる

青砥氏:人間の脳は基本的に、新しいものに対して「警戒」の反応を示します。これは不安感や弱い恐怖感のような感情をもたらします。緊張するのもその延長ですね。太古の昔から、ヒトの脳の仕組みは変わっていません。見たことのない動物を見かけたら「自分に危害を加えるかもしれないぞ」とアラートを出す。このオートマティックな脳の仕組みが現代にも残っています。

青砥氏:はい。でも今の日本社会では、生死を分かつような状況はそうそう訪れません。そうした意味では新しいものへのネガティブな反応は行き過ぎとも言えます。このことを知識として知っておくだけでも、入社した人は少し気が楽になるかもしれませんね。「新しいものには脳が勝手に警戒の反応を示すんだったな」と理解しておく。ちなみに「新しいもの」というのは、あくまでも本人にとっての情報です。ずっと同じ会社で働いている人には当たり前になっていて、何でもないようなことでも、新たに入ってきた人にとっては「新しいもの」。何がそれに該当し得るのかは、あらかじめ社内で言語化しておく必要があると思います。

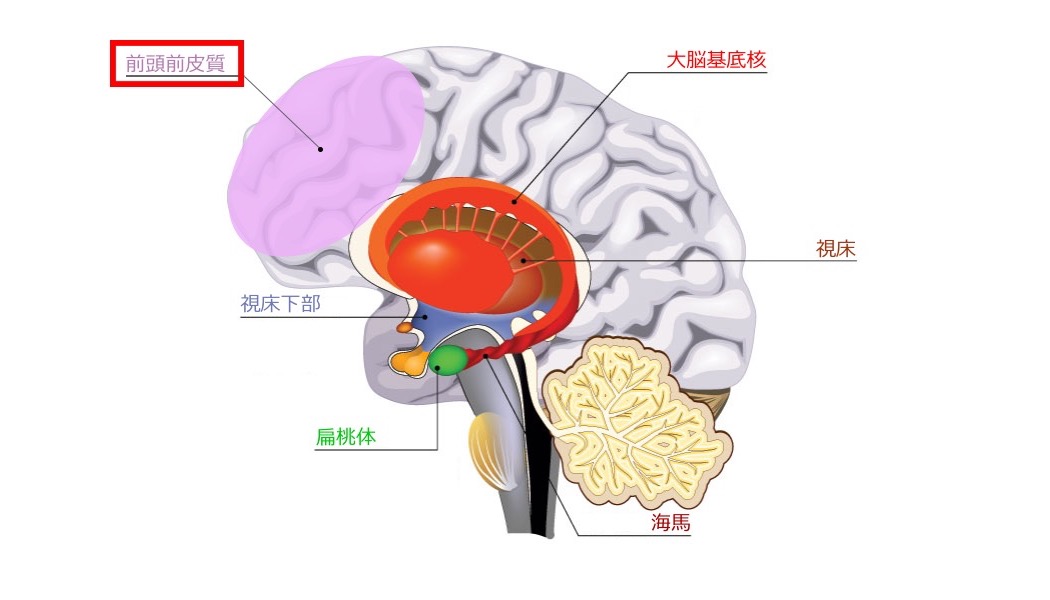

青砥氏:「前頭前皮質」(※)という部位の一部の機能を低下させることがわかっています。

脳自身のトップダウンで意識的な注意を向ける思考が、正常にできなくなる可能性がある。つまり、新しいものが多ければ多いほど、中途入社者は思考停止に陥る可能性が高いということです。ただし、全員が新しいものに対してネガティブな反応をするわけではありません。新しいものにトライしていい経験をしてきた人、それを脳が学習してきた人は、ポジティブな反応を示します。

「天気がいいな、気持ちいいな」と言語化し、口に出してみる

青砥氏:現代社会は「VUCA(ブーカ)の時代」(※)と言われています。

VUCAとは、

「Volatility」(変動性)

「Uncertainty」(不確実性)

「Complexity」(複雑性)

「Ambiguity」(曖昧性)

の頭文字を取ったもの。これからはますます「新しいものばかりが出てくる時代」になるでしょうから、それを楽しめる脳に持っていくことが人材育成の観点では重要です。

青砥氏:可能です。ヒトは無意識でいるとネガティブなことやリスクばかりに注意を向けてしまいますが、意識的にポジティブな部分を探せる生き物でもあります。これは難しいことではなく、たとえば朝に外へ出て、「天気がいいな、気持ちいいな」と感じるような、些細なことが大切なんです。コーヒーが好きな人なら、普段は何気なく手にしているカップを見て、「あ、これは自分が大好きなコーヒーだぞ!」と思いながら飲んでください。僕はこうした行為を「味わう」と表現しています。自分の日常の中で、気持ちいいな、楽しいなと思うことに意識を向けて、それを味わうんです。

青砥氏:はい。天気がよくて気持ちいいと思ったら、それを言語化して「天気がいいな、気持ちいいな」と口に出してください。その後に一度目を閉じて、「ああ、本当に気持ちいいなぁ」と味わう。こうやって内なる反応性を高めていくことが大切です。口に出すことが難しい場合は、脳の中で唱えるだけでも大丈夫です。その代わり、しっかりと感情を味わってください。この習慣がないと、「ハッピーなことを探そう」と突然言われてもなかなか見つからず、かえって気疲れしてしまうだけです。

青砥氏:しかし日ごろから意識していれば、細胞・分子レベルで脳が変化していきます。脳神経科学では「Use it or Lose it」と言われますが、脳は、使われていない神経細胞をどんどんなくしていってしまうんですね。エネルギーを無駄遣いさせないために、使わない細胞を食べてしまう。そこで、ハッピーな感情を味わう習慣を持つ、つまり「Use it」することで、脳を鍛えることができます。

青砥氏:同感です。リスクジャッジとは過去のデータを参照してなされるものですが、これは人工知能の得意分野。対して人間の強みは、リスクだらけでも「この可能性があるから楽しそうじゃない?」と思えることですよね。これからの時代は、人工知能が人間の脳の機能の一部を、非常に効率的に代替してくれるようになります。病院での内科診断などは人工知能が最も得意とするところでしょう。でもいい医師は、落ち込んでいる患者に対し、空気を読んで、雑談で笑わせたり、根拠がなくても励ましたり、手を取ってあげたり、愛を込めてさすってあげたりすることができます。これは人工知能には非常に難しい。人材の価値は物事を合理的に考えられることよりも、人間くさいポジティブさに移っていくのかもしれません。

もともと脳は、「できたこと」より「できていないこと」を意識しやすい

青砥氏:まず、新しく入ってきた人は、いろいろなことに慣れていないので、うまくいかないことが多いはずです。ここが注意すべきポイント。人間の意識は、「できていないこと」に向かいやすいんです。これは「差分認知」と言われています。7割ができていても、できていない3割の方につい目が行き、それを注意することを優先してしまいがち。できる上司は逆に「できたこと」を部下に意識させます。そうすると部下は「できたこと」と同時に「できなかったこと」も意識できる。こうやって自己肯定感が醸成され、新しい仕事にも積極的にチャレンジできるようになっていきます。

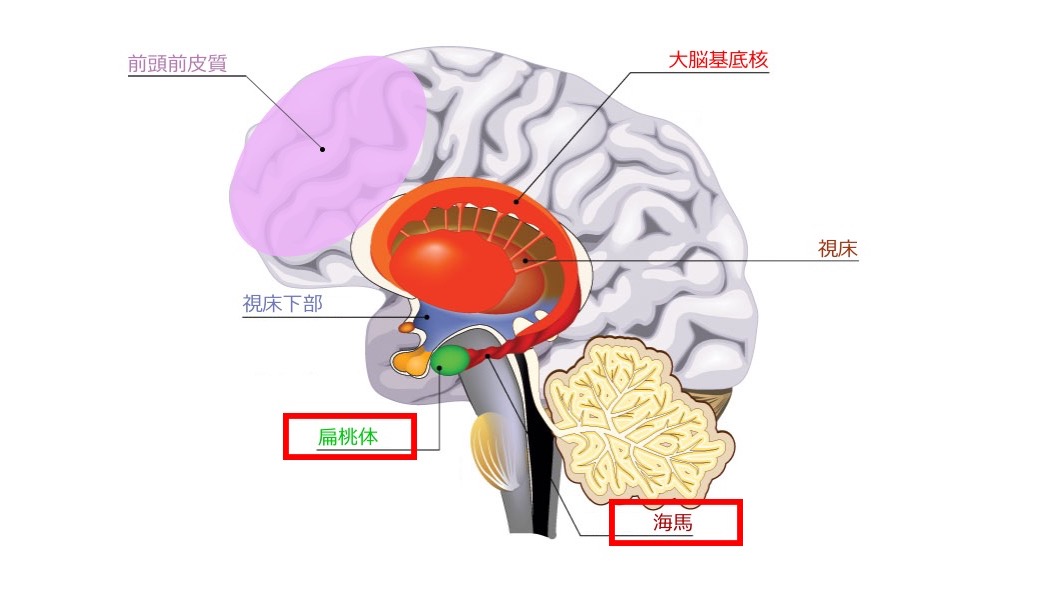

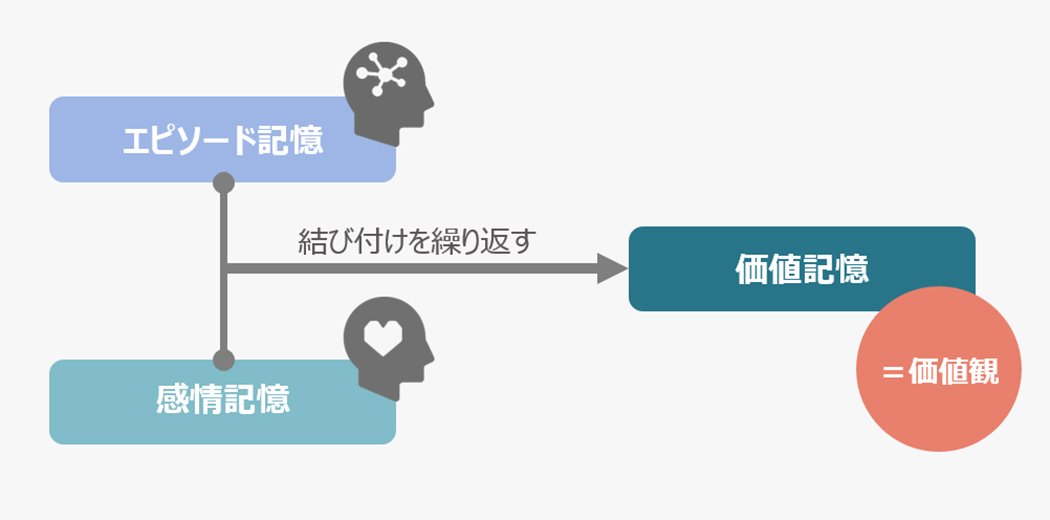

青砥氏:そのためには相手の価値観を知ることが大切です。人間の脳内では、海馬(※1)という部位でエピソード(できごと)を記憶し、扁桃体(※2)という部位でそのときの感情を記憶しています。

こうして「エピソード記憶+感情記憶」の結び付けを繰り返すことで価値記憶、つまり「価値観」が保存されていくんです。「価値観が違う人とはうまくいかない」というのは、この機能があるから。この記憶はかなり強い記憶で、我々の意思決定などに大きく影響し、感情をも揺さぶります。人事・採用担当者や上司が気をつけるべきなのは、フィードバックにおいて相手の価値観をぞんざいに扱わないことでしょう。

青砥氏:価値記憶は、その人の多くの原体験の集積の様な記憶形態です。その人の人生の一部とも言えるかもしれませんね。それをフィードバック論点とは関係のない文脈で、「そもそもお前は~」などと言ってしまわないよう気をつけなくてはならない。しかし、そう言ってしまうことも実は理にかなっているんです。相手にかける期待が大きければ大きいほど、それが裏切られた認知差分によるストレスは大きくなる。そのストレスが大きければ大きいほど、先ほどの前頭前皮質は働きづらくなります。前頭前皮質にはRLPFCという所があり、普段は「それはやってはいけないことだよ」と抑制してくれています。ストレスが大きいと、このRLPFCが働きづらくなるのです。

青砥氏:まさに。その上司は、ある意味では部下を信頼した素敵な上司なのかもしれません。でも、期待を裏切られたときに自分自身が思考停止して、相手の価値観を否定してしまうと、両者のダメージはかなり大きいように思います。

青砥氏:相手に期待感を伝えることと、自分の脳の中で期待値を調整することは別物です。相手のモチベーションを考えたら、当然期待を伝えることも必要でしょう。しかし、後で「なんであんなことを言っちゃったんだろう」と自分で悔やむようなフィードバックになってしまう人は、相手への期待値を自分の中でうまく調整するスキルが非常に重要です。

部下が期待通りに仕事をしてくれない、と感じたならば、まず自分の期待値調整力に目を向けた方がいいかもしれません。期待値をうまく調整することは、上司の必須スキルです。「ダメな部下が期待値通りの仕事をしてくれない」と思うのは、上司が適切な期待値を設定できていなかったことの証明でしかない。とりわけ新しく入ってきた人は、上司の価値観を理解できていないからこそ、差分も生まれやすい。

僕も会社を経営していますが、以前はメンバーから上がってきたものを見てイライラしてしまうことがありました。今では、僕たちが社内で使うシートの冒頭に「期待値調整」の項目を置き、「何を期待してこの仕事を任せているか」を互いに認識できるようにしています。そうすることで、結果の捉え方も変わっていきました。

「感覚的なものを大切にする人事」は、脳神経科学的に正しい

青砥氏:そうですね。面接などのコミュニケーションを通じて、いかに相手の価値観を知ることができるかが重要です。そう考えたとき、現在の採用現場では「知り方が浅い」可能性が高いのではないかとは思います。価値観は本人の意思決定に大きく影響を与える部分。本人が大切にしていること、避けたいと思っていることを、どこまで理解できているでしょうか。繰り返しになりますが、価値観とは「エピソード記憶と感情記憶の組み合わせ」でつくられています。つまり、価値観の背景には必ず何かしらの原体験があるということ。そこに思いを馳せて寄り添ってあげられるかどうか、ですね。

青砥氏:はい。同時に人事・採用担当者には、自社の価値観や、配属先の部署で働く人たちの価値観を理解できているかどうかも振り返ってほしいと思います。新しく入社する人が、先輩や上司の価値観を早期に知ることも大切だからです。「自分たちの会社ってどんな会社?」を社員一人ひとりに聞いて、言語化してもらうだけでも、とても面白い資料になるはずですよ。結果的に共通項が多いかもしれないし、バラバラかもしれない。何が強みになるかは聞いてみないとわかりません。ここでもポイントは、単に表面的に聞くのではなく、その価値観に至る本人の原体験とともに聞いていくことです。これはサーベイを取るだけでは見えてきません。そしてその際に、感覚的なこともちゃんと聞いてみる。感覚的なことって、蔑ろにされやすいですが、脳が感じている立派な反応の一つなんです。「なんとなくこんな感じじゃない?」と確認していくことで、もっと新しい何かが見えてくるかもしれません。

青砥氏:VUCAの時代を生き残れる。その可能性が高い人を獲得することが大事だと思います。そして、人の集合である会社としていかにVUCA時代を生き抜くのかを考える必要もあるでしょう。会社としてVUCA時代を生き抜くためには、変化を楽しめる組織にならなくてはならない。会社としての軸をしっかりと持ちつつ、しなやかな可変性を持つ。これは、簡単なようで非常に難しいことです。なぜなら、人は基本的に変化に前向きではないから。ある環境に適応するのに精一杯で、変化に付いていくには苦労を要します。

実際に新しい環境では、脳が慣れるまでにいろんな処理をしますから脳が疲れやすい。移りゆく新しい環境というものはそれだけ学習要素が多く、脳が疲れる環境、すなわちエネルギーをたくさん使う環境です。そうすると多くの人は、エネルギーを無駄遣いしたくない。温存しようと反応する。つまり無意識的に、新しい環境、変化した環境から回避しようとしてしまう。でも、新しい環境は本来、学びの宝箱です。どうやったら新しい環境変化を楽しめるか。その文化づくりや個人の育成、そして変化を楽しめる人を採用することが、より企業に求められる時代になると思います。

「賢いものが生き残るのではない。強いものが生き残るのでもない。唯一生き残れるのは、変化できるものである」と、ダーウィン先生の進化論でも述べられていますね。会社として集合体として、変化に対応するためには、その集団に多様な人材がいることが求められます。多様な人材がいれば、環境が変化した時に、その変化に対応できる人材や、新しい環境が得意な人材がいる確率が高い。しかし、その多様な各人の強みを会社が捉えきれていないと、うまく人材を活かしきれません。活躍の場を提供できず終わってしまう。だからこそ、普段からどれだけ各人の強みをしっかりと把握し、尊重し、高めておくのかということは、VUCA時代だからこそ、とても大切に思います。

青砥氏:そうですね、いろんな採用のあり方があっていいとは思いますが、画一的な採用基準というものは危険かもしれません。なぜなら、採用基準という一定の軸で人を採っていると、多様性に欠けた集団になりやすいから。もちろん、それでも順調な時期はあるでしょう。むしろまとまりがあって、高いパフォーマンスを発揮するかもしれない。しかし、変化に強いかというと必ずしもそうとは言えないでしょうね。そう考えると、大きく2つの採用活動の在りようが想定されます。一つはかなり難しいですが、常に時代を読み、採用基準そのものを変化させ続ける。変化しなくても、その検討をちゃんとかけることは大切でしょう。

青砥氏:もう一つは、採用基準軸の多様化ですね。同じような採用基準で人を採っていたら、多様な人材の集団にはなれない。人の能力の可能性から考えたら、世の中の評価軸の少なさは心配になります。だったら、採用するときから多様な軸を持てばいい。具体的には、企業として大切にする採用基準、評価軸を持ちつつ、信頼する採用担当者の感じる人材の強みなどを新たな軸として設定する。仮に採用基準項目が10あるとしたら、5つは企業が決めた軸、残り5つは、その採用担当が考える新しい人材の強みの軸を5つ設ける。ただし粗探しと違って、人の強みを見出すためにはかなりの観察が必要となるし、相手の原体験、思想などを深掘る必要があります。 そしてその際に大切なのは、数値で測りづらい非言語的・感覚的な軸をつくること。非言語的強みの軸化ですね。

青砥氏:DAnicng Einsteinでは、「不確かさにニヤニヤ」という項目があります。これは、不確かなことやあいまいなことに出会ったときに、それを避けてしまう人なのか、それとも「何だか面白そう」と思って考えられる人なのかを見極めるための基準です。だから僕は面接で、あえて答えのない不確かなことを聞きます。本当に漠然とした問いですが、たとえば「どうやったらあなたは幸せになれるんでしょう?」とか。そうやって問いかけたときに、「えー、何でしょうね…」とか言いながらも、楽しそうに考えてくれる人ならクリアです。「自分にはまだわかりません」と言ってあきらめる人は、残念ながらご縁がなかったと判断します。あとは、「プロセスドライブ」軸も重視します。

青砥氏:「プロセスにおける価値付け」ができるかどうか、です。結果だけではなく、取り組んできた過程に価値を置ける人が、これからの企業に必要だと思っています。多くのプロジェクトやタスクは、最終的なゴールが見えないものばかりじゃないですか。結果ばかり褒められてきた人は「結果が出る」と最初からわかっていることにはモチベーションが湧きますが、どうなるかわからないことには湧かないんです。対して、プロセスにも価値を見いだしてきた経験のある人は、結果がどうなるかわからないことにも前向きに挑んでいける。

青砥氏:知識やスキルは末端ですね。採用時点でベースとなるのはマインドセットです。不確かさにニヤニヤできて、プロセスにおける価値づけができる人材を迎え入れられる企業が、これからは成長していくはず。そんな中では、「感性の強い人事・採用担当者」が活躍するだろうなと思います。極端に言えば、中小企業のワンマン社長が「何となくいいヤツだと思ったから連れてきたよ」なんて言って採用して、その人が大活躍するということがありますよね。あれも同じケースです。さまざまな経験を通して研ぎ澄まされてきた感覚によって、必要なマインドセットを見極められるのだとすれば、脳神経科学的には実は正しいのだとも言えます。これまではありとあらゆる分野で論理性ばかりが重視されてきましたが、人間はそれだけじゃない。脳神経科学には、その意味を再発見するためのヒントが隠されています。

【取材後記】

「ヒトの幸せとはなんだろう? ヒトの幸せのために必要な成長とはなんだろう?そのために必要な学びはなんだろう? きっと唯一解なんてない。」――これはDAncing Einsteinのコーポレートサイトで語られている「Passion」の一節です。1人でも多くの成長やウェルビーイング、ハピネスに貢献したい。取材の中で、青砥さんはそんな想いについても話してくれました。

複雑であるがゆえに、かつてはブラックボックスの中にあった脳。ここ数年で脳神経科学は劇的に進歩し、細胞・分子レベルでの研究が進んでいますが、医学的な知見も要する難解な分野であることに変わりはありません。「だからこそ僕たちがハブとなって、この研究成果を必要とする場所へつないでいきたいんです」。企業人事に対する熱量もひとしおである青砥さんの言葉をどう受け止め、自分ごと化(あるいは自社ごと化)し、言語化するか。「この記事を一読しただけでは見えてこないな」と感じる方も多いかもしれません。途方もなく時間がかかるかもしれないこのプロセスを楽しんでこそ、脳神経科学を人事・採用に活かせるのではないでしょうか。

(取材・文/多田 慎介、撮影/黒羽 政士、編集/檜垣 優香(プレスラボ)、担当/齋藤 裕美子)