採用課題とは?よくある課題と解決方法を解説

d’s JOURNAL編集部

人材採用を取り巻く環境は、社会情勢や業界の動きなどによって目まぐるしく変化していくものです。変動する環境に適応し、採用活動を効果的に行うためには、こまめに採用課題の発見と解消を重ねていくことが大切です。

今回は、代表的な採用課題の種類や見極め方、解決方法についてそれぞれ詳しくご紹介します。また、採用活動を成功させるための基本的なポイントも合わせて見ていきましょう。

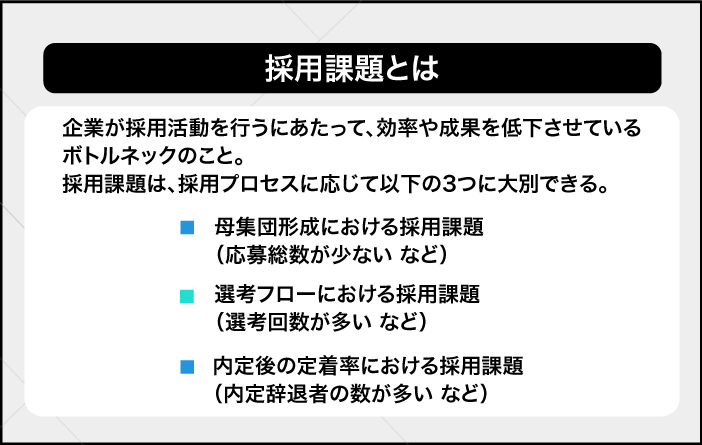

採用課題とは

採用課題とは、文字通り人材採用に関する課題のことを指します。しかし、一口に課題といっても、採用活動にはさまざまなプロセスが存在するため、企業ごとに多様な問題点が考えられます。

ここではまず、採用課題の概要と主な種類について見ていきましょう。

採用課題の概要

採用課題とは、企業が採用活動を行うにあたって効率や成果を低下させているボトルネックを指します。採用課題を見つけるうえでは、成果の度合いだけでなく、効率の良し悪しにも目を向ける必要があります。

例えば、「目標の応募人数に達していない」というのは成果に関する採用課題です。それとともに、「想定より採用費用がかかりすぎてしまう」「採用しても戦力になる前に早期離職されてしまう」といった場合も、採用活動の効率を低下させる重要な課題といえるでしょう。

また、採用課題はさまざまな要因によって生まれるため、必ずしも社内だけに原因があるとは限りません。業界全体の動きやイメージ、求職者の増減などにも影響されるので、リアルタイムで採用課題を見極めていく必要があります。

採用課題をうまく解消できなければ、人材の確保が難しくなります。採用活動を行ううえでは、どこに課題があるのかを見極め、適切に対策を講じることが重要です。

採用課題は、採用プロセスに応じて以下の3つに大別することができます。

・母集団形成における採用課題

・選考フローにおける採用課題

・内定後 の定着率における採用課題

ここからは、それぞれの具体的な内容について見ていきましょう。

母集団の形成における採用課題

代表的な採用課題として挙げられるのが、母集団の形成に関するものです。採用活動においては、新卒・中途のどちらにおいても十分な母集団形成が重要となります。

労働人口の減少により、人材採用においては長らく売り手市場の状態が続いており、1人の人材を複数の企業で取り合うというケースも珍しくはありません。十分な母集団が築けていなければ、採用競争で不利になってしまい、希望する人材を獲得するのが難しくなってしまうでしょう。

母集団形成に関する具体的な課題としては、次のようなものが挙げられます。

母集団形成に関する採用課題の例

・応募総数が少ない

・採用手法が合っていない

・求める人材が集まらない

・採用業務に充てる時間が限られている

そもそも応募総数が少なければ、その先の選考プロセスを改善しても効果が得られないため、優先的に改善する必要があります。十分な母集団が得られない場合は、適切な採用手法を見極められていないという課題が考えられます。

また、母集団の数は目標を達成できていても、「求める人材が集まらない」という質の面での課題を抱えているケースもあるでしょう。さらに、中小企業においてはリソースが限られてしまうため、そもそも採用業務に十分な時間や費用を割けないという場合も多いです。

(参考:『母集団形成と選考を改善し、ミスマッチ解消にも効く!「採用ピッチ資料の作り方」最前線 』)

選考フローにおける採用課題

選考フローに関する採用課題は、採用活動の効率にかかわるポイントです。十分な母集団が形成されているにもかかわらず、思ったような内定者数にならない場合や、選考途中での辞退が多い場合は、自社の選考フローに問題が隠されていると考えられます。

具体的な採用課題としては、次のようなものが挙げられます。

選考フローに関する採用課題の例

・選考回数が多い

・ペーパーレス化が進んでいない

・応募者とのやりとりがスムーズに行えていない

・採用ノウハウが社内に蓄積できていない

選考回数が多い場合は、採用活動に必要なリソースもかさんでしまうため、必要性をきちんと見極めなければなりません。過度に選考フローが増えれば、応募者にも負担をかけてしまうので、途中で離脱される原因にもなるでしょう。

また、採用活動全体を通じて、ペーパーレス化が進んでいないというのもよくある採用課題です。人材採用では多くのデータを取り扱うため、紙媒体を使用すれば労力も費用も大幅に膨らんでしまいます。

電子データに比べて情報共有の速度も遅くなってしまうので、スピード感が問われるタイミングでは大きな機会損失につながるでしょう。それ以外の課題としては、応募者とのコミュニケーションがスムーズに図れず、日程の漏れや忘れによる選考辞退が生じてしまうというものもあります。

そのうえで、選考フローに関しては、ノウハウが社内に蓄積されていないという課題も重要な問題点です。採用活動はPDCAサイクルを回しながら質を高めていくものであるため、早急にノウハウを蓄積できる仕組みを整える必要があります。

(参考:『採用フローで押さえておきたいポイント|課題と改善方法を紹介 』)

内定後における採用課題

採用活動全体を見れば、内定を出してからのフォローや入社後のフォローも重要なプロセスとなります。採用課題には、以下のように内定後に関するものも数多くあります。

内定後に関する採用課題の例

・入社承諾後辞退者の数が多い

・自社の魅力が十分に伝わっていない

・入社までに時間がかかりすぎている

・入社後の定着率が低い

・入社後に思ったような活躍をしてもらえない

入社承諾後辞退者が多い場合は、自社の魅力が十分に伝わっていないか、自社で働くことに不安を感じさせてしまっている可能性があります。その状態でより魅力的な競合他社から内定が出れば、せっかく採用した候補者を奪われてしまうでしょう。

さらに、採用プロセスの仕組み上、入社までに時間がかかりすぎてしまう場合も辞退を招くリスクが高くなります。新卒採用は候補者の卒業を待つ必要があるため、内定出しから入社までの時間はどうしても長くなるものですが、中途採用で時間が空けばその間にほかの企業に奪われるリスクが生じます。

また、入社後の定着率が低いというのもよくある採用課題の一つです。採用のミスマッチや新入社員へのフォロー不足などによって、せっかく採用した人材を流出させてしまえば、企業にとっては大きな損失となります。

採用課題を調査する方法

採用課題にはさまざまな可能性が考えられるため、まずはどこに問題点が隠されているのかを正確に突き止める必要があります。採用課題を調査するには、自社の採用フローを一つずつ分解して、それぞれのデータを細かく収集することが大切です。

一般的な採用フローは、説明会などの応募・参加、選考応募受付、書類選考、面接、内定出し、内定承諾、入社といったプロセスに分けることができます。それぞれの工程について、歩留まり率(次のステップへの通過率)を算出してみると、どこに課題が存在しているのかを判断することが可能です。

また、複数の採用チャネルを利用している場合は、それぞれについて別個でデータをとることが大切です。例えば、同時に異なる求人広告や求人サイトを用いるのであれば、各メディアの露出度、リーチ数、応募数をチェックし、数字によって比較する必要があります。

さらに、それぞれの費用対効果も数字上で確認することで、課題がより一層浮き彫りになってくるでしょう。そのうえで、入社後の採用課題を見極めるためには、新入社員一人ひとりについて中長期的なスパンの定点観測を行い、データを分析する必要があります。

1年間や3年間などの単位で定着率を調べたり、企業側が求めるポジションや役割などの水準をクリアできた人数を算出したりして、入社後の状況も明らかにしましょう。

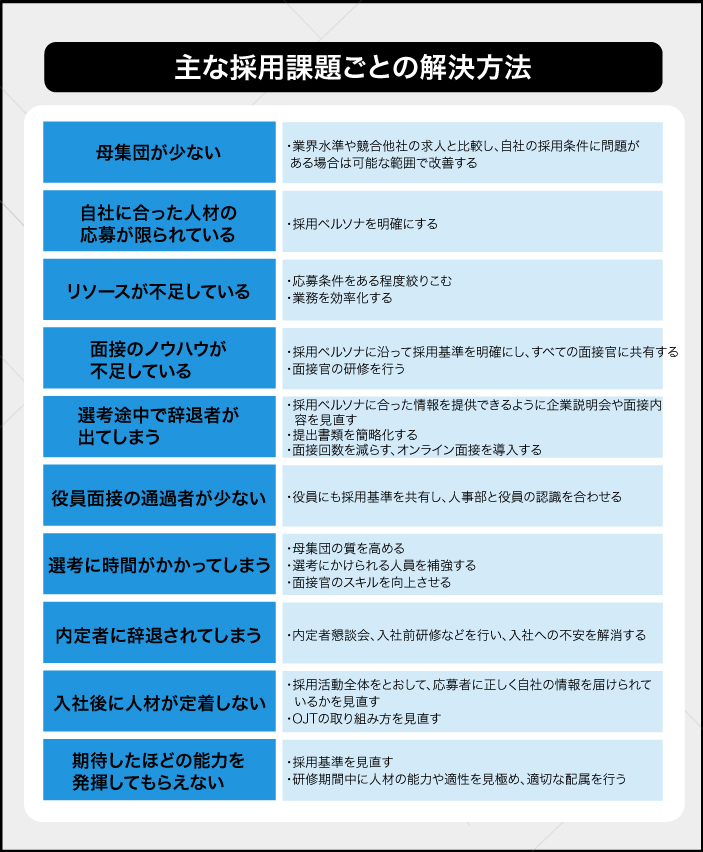

主な採用課題ごとの解決方法

ここからは、具体的な採用課題をピックアップして、解決方法やそのために必要なアプローチをご紹介します。

母集団が少ない

各採用プロセスの歩留まり率を算出すると、母集団には採用目標の10~20倍の数が必要であることが分かります。求人を行ってもなかなか応募が集まらず、十分な母集団形成が行えていない場合は、最優先でその原因を突き止めることが大切です。

応募が集まらない原因としては、「給与や待遇の面で競合他社に負けてしまっている」「求人の訴求力が弱い」「不十分なターゲティングにより求職者の興味を引き付けられていない」といった原因が考えられます。そのため、まずは業界水準や競合他社の求人と比較し、自社の採用条件に問題があれば可能な範囲で改善しましょう。

また、中途採用の場合は、自社が提示できる条件に対して、求めるスキルや経験、資格のレベルが高すぎないかも十分に検討する必要があります。そのうえで、求人情報そのもの内容を見直すことも大切です。

例えば、「どのような人材を求めているのか不明瞭」「使われている写真が暗い」といった場合は、企業のイメージがきちんと伝わっていないと考えられます。細部の表現や素材にもしっかりとこだわり、掲載する情報のブラッシュアップを図りましょう。

自社に合った人材の応募が限られている

応募数は集まるものの、自社が求める人材とのミスマッチが目立つ場合は、採用ペルソナの明確化を行う必要があります。採用ペルソナとは、自社が採用を希望する人材について、経歴や年齢、人柄、価値観、仕事のスタンスなどを細かく具体化した人物像のことです。

採用ペルソナを明らかにすることで、採用チーム内で共通認識が生まれ、取り組みに一貫性を持たせられるようになります。そして、「求める人材に合った採用手法を見極められる」という点が、採用ペルソナを明らかにする重要なメリットです。

若い世代とそれより上の世代とでは、好む情報収集のツールやソーシャルメディアも異なります。また、職種や専門性によっても、広告に触れるきっかけは違ってくるでしょう。

そのため、採用ペルソナに合わせた採用チャネルを用いることで、応募段階におけるミスマッチの軽減を図りやすくなるのです。

リソースが不足している

割り当てられるリソースが不足している場合は、採用業務の負担が大きくなりすぎると、選考に支障が出てしまうでしょう。求人に対する応募が予定よりも多すぎる場合などでは、既存のリソースだけで業務をさばききれず、必要以上に選考を長引かせてしまうことにもつながります。

採用チームのリソースにゆとりがない場合は、むやみに応募条件を広げすぎないように注意しましょう。人材に求める条件をある程度明確に絞り込み、求人情報に必要なスキルや経験、適性などを詳しく記載すれば、自然と応募者の数と質も限定されていきます。

ただし、採用の質にこだわるためには、やはりある程度の母集団を確保することが重要です。一定以上の応募者数に対応できる体制を構築するためにも、業務効率化や人員の増加を図り、リソース不足の根本的な解決も目指しましょう。

面接のノウハウが不足している

質の高い採用活動を行うためには、面接のクオリティが大きなポイントとなります。面接に関する十分なノウハウが蓄積されていなければ、自社に合った人材を見極めるのに時間がかかってしまうだけでなく、本来ならマッチ度が高いはずの人材を見逃してしまう可能性にもつながります。

企業全体として採用活動の経験が不足している場合は、場当たり的に面接を行うのではなく、事前に下準備を行うことが大切です。まずは、採用ペルソナに沿って採用基準を洗い出し、チェックシートなどの形式で明文化しましょう。

採用基準を共有することで、面接官の負担が軽減され、ゆとりを持って面接業務に臨めるようになります。そのうえで、面接官を対象に研修を行い、育成にも力を入れることが重要です。

面接官としての心得や必要な準備については、以下の記事で詳しく解説されているので参考にしてみてください。

(参考:『面接官のやり方と心得|事前準備や質問例など基礎ノウハウを解説【マニュアル付】 』)

選考途中で辞退者が出てしまう

「面接段階で辞退されてしまう」「面接当日にキャンセルされてしまう」といったように、選考途中で辞退者が出てしまう場合には、もう一歩掘り下げて原因を追究する必要があります。考えられる原因の一つとしては、まず「自社の魅力が十分に伝わっていない」可能性があります。

特に競合他社と比べて、自社で働く魅力を訴求しきれていなければ、他社の選考が進むにつれて自社の優先度は下がってしまうのです。この場合は、企業説明会や面接の内容を見直し、採用ペルソナに合った情報提供が行えているかをチェックするのが近道です。

例えば、仕事を通じた社会貢献が重視されているにもかかわらず、労務環境ばかりに偏った情報提供を行えば、応募者には十分な魅力が伝わりません。採用ペルソナをしっかりと分析し、特性に合わせたアピールを行うことが肝心です。

また、途中辞退されてしまうその他の要因としては、「提出書類が多い」「面接の回数が多い」などで、応募者の負担になっている可能性も考えられます。この場合は、当然ながら可能な範囲で提出書類を簡略化したり、面接回数を減らしたりするのが効果的な対処法となります。

あるいは、「初期段階の面接をオンライン対応可能にする」といった方法も有効です。オンライン面接を導入すれば、選考参加のハードルが下がるため、遠方の応募者や他社との選考を迷う応募者も巻き込みやすくなります。

役員面接の通過者が少ない

複数の面接プロセスを設けている企業では、人事担当者が担う一次面接と、役員が担う最終面接との間で齟齬が生じてしまうケースもあります。一次面接の通過者に対して、役員面接の通過者が著しく少ない場合は、人事担当者と役員との間に認識のズレが生じていると考えられます。

こうしたケースを防ぐためには、チェックシートを作成するなどして、情報の共有を図るのが効果的です。人事部だけでなく、経営層も巻き込んで採用基準を策定すれば、認識のギャップを避けられるでしょう。

(参考:『採用基準とは?具体的な設定手順や自社にマッチした人材の見極め方|テンプレ付』)

選考に時間がかかってしまう

選考に必要以上の時間を費やせば、選考辞退者の増加につながります。特に中途採用では、転職活動にあまり時間をかけられない応募者も多いため、選考プロセスがもたつけば途中辞退を招きかねません。

選考フローを改善するためには、「母集団の質を高める」「採用ペルソナを明確化する」「面接官のスキルを向上させる」「選考にかけられる人員を補強する」といったアプローチが考えられます。母集団の質が高まれば、はじめからマッチ度の高い人材の割合が大きくなるので、選考時の見極めが行いやすくなります。

また、選考プロセスに入ったタイミングで、その他の業務を行うメンバーに一時的なフォローをしてもらうのも一つの方法です。しっかりと事前準備をするとともに、必要に応じてサポート人員を補強できるように体制を整え、選考フローの効率化を図りましょう。

内定者に辞退されてしまう

内定後の辞退が起こる原因には、「より魅力的な他社から内定が出た」「転職に不安を感じた」「前職の職場から強く慰留された」「条件面で情報の食い違いが生じた」といったものが挙げられます。また、共働き世帯の増加などにより、「配偶者や家族から反対されてしまう」というケースも増えています。

入社承諾後辞退を防ぐためには、内定後のフォローをしっかりと行い、入社への不安を丁寧に解消することが重要です。具体的には、「内定者懇談会や従業員との交流会の開催」「社内報の共有」「入社前研修」などの施策が有効です。

また、条件面での認識のズレを防ぐためにも、企業説明会や面接の段階で不利な情報についても誠実に伝えることを心がけるとよいでしょう。

入社後に人材が定着しない

入社後のミスマッチが生じると、せっかく採用をしても早期離職につながり、結果として採用にかかる費用が膨らんでしまいます。早期離職が続けば、既存の従業員にも悪影響が及んでしまうため、定着率の低下も切実な採用課題といえるでしょう。

新入社員が定着しない原因には、大きく分けて「入社におけるギャップ」と「不十分なフォロー体制」の2つが考えられます。前者については、イメージしていた業務内容と実態に差異がある場合や、ネガティブな事実が入社前に正しく伝えられていなかったという可能性があります。

このケースでは、採用活動全体をとおして、正しく応募者に自社の情報を届けられているか、改めて見直さなければなりません。一方、後者については、入社後のフォロー体制について改善の可能性を探ってみる必要があります。

OJTの取り組み方を見直してみたり、オンボーディングを取り入れてみたりするなど、入社したばかりの従業員がスムーズに合流できるような仕組みを構築しましょう。

期待したほどの能力を発揮してもらえない

採用したにもかかわらず、期待したような活躍をしてもらえない場合は、採用基準の精度に問題が隠されているケースが多いです。例えば、スキルや経歴は申し分なくても、社内カルチャーの不一致で能力を発揮できないというパターンは珍しくありません。

特に中途採用の応募者は、それまでの社会人経験を通じて独自の価値観が形成されているため、カルチャーのマッチ度にもしっかりと目を向けることが重要です。また、採用後の配属によっても、活躍してもらえるかどうかは変わってきます。

配属を決めるタイミングは、ある程度の研修期間を経て、人材の能力や適性を見極められるまで待つのが望ましいといえます。

採用活動を成功させるためのポイント

最後に、これまでの内容も振り返りながら、採用活動を成功させるためのポイントを確認しておきましょう。

自社が求める人材像を明らかにする

採用活動を成功に導くには、自社が求める人材像を明確にしておく必要があります。採用のミスマッチや選考の複雑化・長期化などは、自社の採用ペルソナがあいまいであることに原因がある場合も多いです。

現実的かつ具体的な人材像を共有しておくことで、採用基準や導入する採用手法を判断しやすくなり、選考フローもより合理的になります。人事担当者だけでなく、配属予定先の部署や経営層の意見もヒアリングしながら、採用ペルソナの精度を高めましょう。

求職者の目線に立って情報発信を行う

求職者に自社の魅力をアピールできていなければ、思うように採用活動を進めることはできません。しかし、だからといって手当たり次第に魅力を訴求しようとしても、求職者の興味や関心を引き付けるのは難しいといえます。

魅力のある求人情報を作成するためには、「仕事内容を具体的かつ正確に伝える」「数字を用いて具体性を向上させる」「職場の環境が伝わるような写真・動画コンテンツを作成する」といったポイントをおさえることが大切です。数字については、入社後の定着率や5年以上勤務する人の割合、残業時間数、年収モデルなど、自社の強みとなるポイントをピックアップすることで、他社との差別化を図りやすくなるでしょう。

また、求職者にとっては、ネガティブな側面や現実的な側面もきちんと記載されていることが信頼度の向上につながります。メリットばかりを訴求するよりも、ある程度の現実味を持った情報のほうが、企業全体に対する信頼性は獲得しやすいといえます。

外部サービスの活用も検討する

社内のリソースが不足している場合は、外部サービスの活用を検討してみるのも一つの方法です。採用業務を専門に取り扱う「採用代行サービス(RPO)」を活用すれば、専門的なノウハウを用いて採用活動を進められるのに加え、採用時のデータも細かく収集することができます。

ただし、丸ごと委託すればその分費用が高くなってしまい、自社に採用ノウハウが蓄積される機会が失われるというデメリットも生じます。そのため、自社で取り組める範囲をよく見極め、どの業務を委託すべきなのかを慎重に判断することも重要です。

求職者との接触回数を増やす

選考辞退や内定後の辞退を避けるためには、求職者との接点を増やすことも大切です。売り手市場にある現在では、求職者が他社からも内定をもらう可能性は決して低くありません。

選考過程においては、可能な限り求職者との接触回数を増やし、自社の誠意や熱意を知ってもらう必要があります。そのためには、求職者とのコミュニケーション手段にも目を向けてみるとよいでしょう。

従来広く使われてきたメールは、ビジネス以外にあまり使う習慣がないという求職者も多いので、対象の世代に合わせてSNSも利用できるようにしておくと安心です。

入社前・後のフォローを丁寧に行う

採用活動の目的は、単によい人材を獲得するだけでなく、きちんと戦力として定着してもらうことにあります。入社後の定着率を高め、安心して活躍してもらうためには、内定後、入社後のフォローを適切に行うことが重要です。

特に新卒採用者は定着率が低い傾向にあり、入社後3年以内の平均離職率が毎年3割を超えています。この数値をどれだけ改善できるかによって、人材採用の結果も大きく左右されていきます。

新卒者については、「年齢が若くさまざまなキャリアの可能性が残っている」という点に加えて、「社会人として働くことへの不安」「実際に働いてみて感じるギャップ」「配属先のミスマッチ」なども主要な離職原因です。入社後のフォローを徹底し、一人ひとりに寄り添ったキャリアサポートを行いながら、1人でも多くの人材に残ってもらえるように工夫しましょう。

まとめ

採用活動のクオリティを高めるためには、適切な採用課題の発見がカギとなります。採用課題にはさまざまな種類があるので、まずは現状分析を徹底的に行い、問題の所在を明らかにしましょう。

そのうえで、採用課題を解決するためには、何よりも事前の準備を入念に行うことが重要となります。「採用ペルソナの設定・共有」「採用チームの十分な人員確保」「採用基準の明確化」「面接官の育成」など、実際に採用活動を始めるまでに行うべきタスクは数多くあります。

自社の現状に合わせて、何から取り掛かるべきなのかを明らかにし、戦略的に準備を進めていきましょう。

(制作協力/株式会社STSデジタル、編集/d’s JOURNAL編集部)

そのまま入力可能!ChatGPT採用プロンプトテンプレ ~求人票、スカウトメール、面接質問・評価 etc.~

資料をダウンロード