採用基準の決め方|役割や作成手順をテンプレートと例で解説

d's JOURNAL

編集部

自社に必要な人材を効率的に採用するために、採用活動で重要なポイントとなるのが「採用基準」です。

採用基準は自社にとって最適な人材を見極める重要な役割を担っており、採用活動の成功に大きく影響する指標であると言えるでしょう。

この記事では、採用基準の概要や役割、作成する手順などについて、事例を交じえながらご紹介します。

採用基準とは

採用基準とは、自社にとって最適な人材を採用するために、採用選考において必要とされる判断指標のことです。面接官によって、選考に個人差が出ないように用います。採用基準を設定することにより、「公平性の担保」や「採用後のミスマッチ防止」が可能になります。採用活動に課題がある場合、採用基準に問題がないか見直すことで解決につながると考えられています。

なぜ採用基準の設定が必要なのか

採用基準は、採用活動の質やスピード感を担保する上で不可欠です。なぜ採用基準の設定が必要か、主な理由として次の3つが挙げられます。

社内間で求める人材のギャップを防ぐため

採用基準は、社内間で求める人材のギャップを防ぐための重要な基準です。採用基準が適切に設定できていないと、「役員」「人事」「現場」のそれぞれが求める人物像にギャップが生じてしまい、選考の通過率が低くなります。

また、人事の判断で選考を通過しても、「現場を知る面接官のイメージと合わない」「役員の求める人物像と異なる」などを理由に、選考から外れてしまう可能性も考えられます。

通過率が低くなり過ぎる場合は母集団形成から見直す必要があり、採用担当者はもちろん、面接官にも工数がかかります。採用効率を落とさないためにも、人事と現場、役員など、採用面接に関わる全ての面接官の間で採用基準を明確化し、共有しておきましょう。

採用選考を公平に実施するため

採用基準を設定する目的の一つとして、「応募者に対する公平な評価の実現」があります。自社が求める人材を採用するには、全ての面接官が応募者を公平かつ公正に選考することが重要です。複数の面接官で複数回の面接を実施する場合、面接官の主観によって採用の判断が変わってしまうケースも少なくありません。

そのため、採用基準を設定していないと、全ての候補者を同じ基準で評価するのは困難です。しかし評価基準を事前に設定し、面接官に共有しておけば、面接官が複数名いたとしても、主観的な評価を極力回避でき、公平な評価を行えるようになります。

早期退職・ミスマッチを防ぐため

採用基準を設定することで、自社に必要な人材の具体像を把握でき、早期退職やミスマッチの防止につながります。候補者のスキルや経験不足、オーバースペックなどによるミスマッチを防ぐには、採用基準を基に「応募者自身の力を発揮できるか」「入社後に企業や所属先の社員となじめるか」などを見極めることが重要です。採用によるミスマッチを減らすことにより、早期退職を防止する効果も期待できます。

適切な採用基準の設定によって採用候補者の本質を見極めることができ、社風に合わない人材を採用してしまうというリスク回避にもなるでしょう。自社で活躍している社員の特徴や共通点を見つけて、採用基準に反映するのも効果的な方法です。

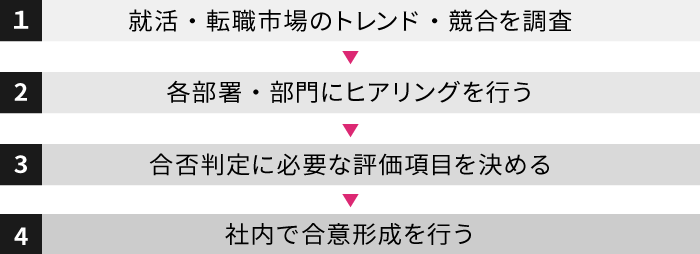

採用基準の決め方・つくり方の手順

採用基準はどのように決定・作成すればよいのでしょうか。採用基準の決め方・つくり方を、順を追って紹介します。

(参考:『転職市場の”今”を知り、ポジション責任者と擦り合わせておく。採用基準のつくり方』)

①就活・転職市場のトレンド・競合を調査

採用基準を設定するに当たって、まずは全体の有効求人倍率や職種ごとの有効求人倍率を確認しましょう。中途採用においては、競合企業がどのような要件で求人を出しているのかを確認するのも一つの方法です。これらの段階を踏んだ上で、採用基準の検討に入ります。

職種・業界別の最新のマーケットレポートは、こちらからダウンロードできます。

●【職種別マーケットレポート】ITエンジニア(2022年9月号)

●【職種別マーケットレポート】モノづくりエンジニア(2022年8月号)

●【職種別マーケットレポート】企画・マーケティング部門(2022年8月号)

●【職種別マーケットレポート】管理部門(2022年8月号)

●【業界別マーケットレポート】不動産業界(2022年9月号)

●【業界別マーケットレポート】メディカル業界(2022年7月号)

●【業界別マーケットレポート】金融業界(2022年7月号)

②各部署・部門にヒアリングを行う

より適切な採用基準を設定するために、各部署・部門にヒアリングを行います。経営層のニーズと現場のニーズが異なるケースも多く、現場の声を無視した採用はミスマッチにつながる可能性が高いと言われているためです。

業務上必要なスキルや資格などは、現場担当者や部署の管理職にヒアリングし、明確にしましょう。特に専門的なスキルの判断は、人事・採用担当者より現場担当者の方が正確に判断できます。現場担当者を採用の計画や選考に巻き込むことで、当事者意識が醸成されるといったメリットも期待できるでしょう。

③合否判定に必要な評価項目を決める

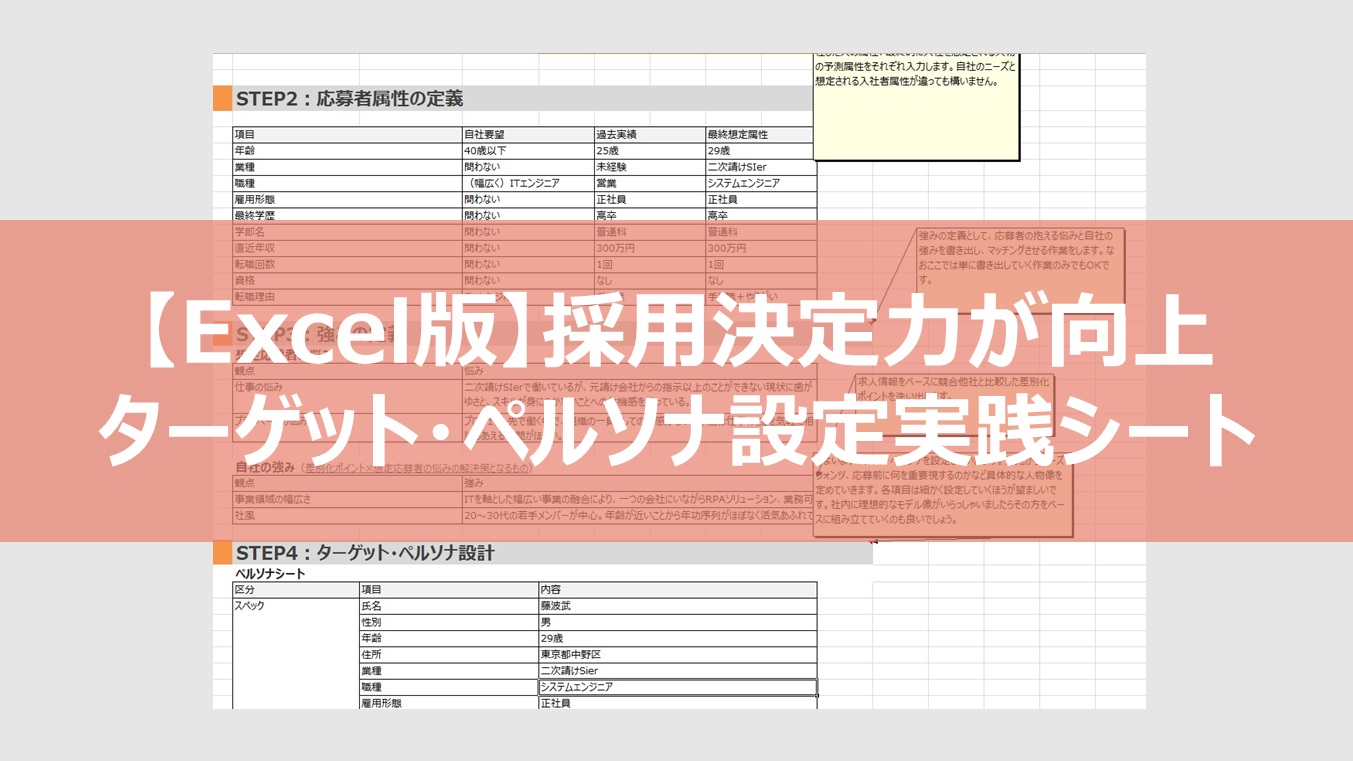

現場へのヒアリングを基に採用したい人材のペルソナを設計し、その人材を採用するための評価項目を決定します。採用のミスマッチが起こらないように、評価項目は定量的・定性的の両面を考慮し、できるだけ具体的に設定しましょう。「スキル」「経験」の他、「論理的思考力」「人間性」などを評価項目に含めることで、より多面的に判断できます。

なお、評価項目の決定には、高いパフォーマンスを発揮する社員に共通して見られる行動特性である「コンピテンシー」が役立ちます。コンピテンシーについては、後ほど詳しく解説します。

④社内で合意形成を行う

作成した採用基準は、関係者間で合意形成を行います。人事部内での合意形成はもちろん、一般的には、採用人数が多く中長期的な育成の対象となる新卒採用では、経営層や幹部クラスとのコンセンサスが必要となるケースが多いです。一方で、欠員補充などで新卒と比べて採用人数がそこまで多くない中途採用においては、主たる擦り合わせ先は配属先の管理職となるようです。新卒、中途どちらの採用においても、コンセンサスを得た上で採用活動に取り入れることで、入社後のミスマッチ防止にもつながります。

新卒・中途採用の採用基準の違い

新卒採用では「将来性のある人材」、中途採用では「即戦力となる人材」というように、求める人材が異なります。それに伴い、新卒採用と中途採用では選考時に見極めるポイントも違うのが一般的です。新卒採用と中途採用の採用基準の違いと重視するべき基準について、見ていきましょう。

新卒採用で重視するべき基準

新卒採用では、能力やスキルよりも「価値観」「基礎力」「ポテンシャル」といった人間性に関する項目を重視し、採用基準を設定します。業務経験のない新卒採用で、能力やスキルを重視するのは不適切です。人間性を見極めるポイントとして、「向上心」「協調性」「主体性」「誠実性」「仕事への熱意」などを判断できる基準を設定しましょう。

新卒採用で重視するべき採用基準例

●志望動機に説得力があり、やりたいことと企業の方向性が一致しているか

●学習意欲や吸収力が高く、今後の成長に期待できるか

●自ら課題を設定し、成果を上げた経験はあるか

●相手の意見を尊重し、チームプレーで目標を達成できるか

●目標を達成するまで諦めずに取り組むことができるか など

中途採用で重視するべき基準

中途採用では、即戦力となる人材の獲得を目的とする企業がほとんどです。人間性だけではなく、就労年数に応じた業務経験や、業務に活用できる具体的なスキルなどを採用基準として設定します。また、応募に至った背景についてもしっかり見極めるのがポイントです。

中途採用で重視するべき採用基準例

●実務経験とスキルが十分あり、即戦力として活躍できそうか

●リーダーとして成果を上げた経験はあるか

●技術に対する好奇心が強く、さらなるスキルアップが見込めるか

●成功・失敗要因を理解し、業務の改善に活かせているか

●既存の発想にとらわれず、新しい価値を生み出した経験はあるか など

採用基準を決める際に参考にする3つの指標

ここからは、採用基準を作成・見直しする際に参考にしたい3つの指標について解説します。

経歴・スキル・経験

採用基準における経歴・スキル・経験とは、「その人がすでに持っているスキルや経験」を意味します。特に中途採用では重視されるポイントです。応募者に対し、「具体的にどのようなことを成し遂げたのか」「最も苦労した経験とは」といった質問をし、その回答によって見極めます。また、実績について「個人によるものか」「チームで成し遂げたものか」なども確認できれば、その人の仕事の仕方もうかがい知ることができるでしょう。

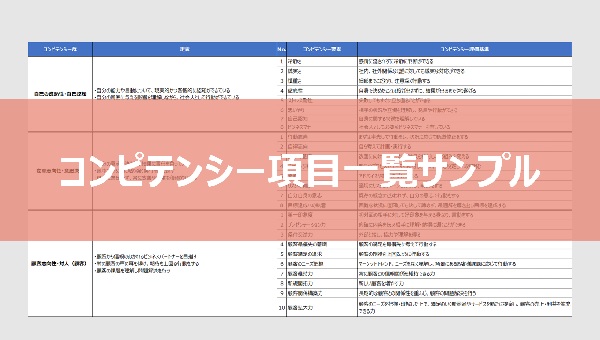

コンピテンシー

コンピテンシーとは、「ハイパフォーマーに共通した行動特性」を意味する言葉です。具体的な行動そのものではなく、行動につながる「性格」「動機」などに着目するため、可視化しにくいという特徴があります。

採用基準を作成・見直しする際は、「業務を遂行するに当たって優先度の高いコンピテンシーとは何か」を明確にすることが重要です。特に経験が浅い人材や未経験者、類似経験を保有している人物まで選考の対象を広げる場合、募集しているポジションに求められるコンピテンシーが明確になっていると判断しやすくなります。自社で活躍している従業員のコンピテンシーを基に採用基準を設定することで、入社後の活躍が期待できる人材を見極めやすくなるでしょう。

(参考:『コンピテンシーとは?1分でサクッとわかる!意味や使い方、スキルとの違いを解説』)

コンピテンシー項目一覧のサンプルは、こちらからダウンロードできます。

価値観

採用基準における価値観とは、「その人の仕事における価値観や在り方」を指します。例えば、「仕事を通じて成長したい」「仕事で得られるお客さまや同僚からの感謝の言葉がやりがいになる」などが挙げられます。どのような価値観を持ち、どのようなことを仕事に求めている人であれば、「自社の業務や社風との親和性が高く、満足感を持って働いてもらえるか」を明確にする指標となります。

3つの指標を導き出すための考え方

採用基準の項目を構成する要素を導き出すには、「社内で活躍している社員から考える方法」と「未来を見据えて逆算して考える方法」の2つの方法があります。

社内で活躍している社員から考える方法

求人募集するポジションで働いている社員たちの中から、成果を上げている社員を複数人グルーピングし、その社員たちに共通している「経歴・スキル・経験」「コンピテンシー」「価値観」の要素を抽出することで採用基準を定める方法です。社内で利用中の性格診断や適性検査などのアセスメントツールがあれば、それらを活用することで採用基準の項目を顕在化させやすくなるでしょう。アセスメントツールを導入していない場合は、関係者間で共通要素をゼロベースで言語化していく必要があります。具体的には、グルーピングした社員たちに共通する3つの要素を考える、あるいは該当する社員に成果を上げるために必要な「経歴・スキル・経験」「コンピテンシー」「価値観」は何か尋ねてみるのも一つの手です。その結果、例えば活躍している社員の多くに共通しているのは、

●経歴・スキル・経験 :職種に対するスキル・経験が豊富

●コンピテンシー :PDCAサイクルを回すことで成果への確度を高めている

●価値観 :仕事を通じて成長したい

といった傾向であることがわかれば、それらを採用基準に定めていくことができます。また、今回の募集では「経歴・スキル・経験」「コンピテンシー」「価値観」のいずれも、活躍する社員たちと同じように当てはまっている必要があるのか、それとも「コンピテンシー」と「価値観」の優先順位が高く、「経歴・スキル・経験」の部分に対しては、入社後に身に付けてもらえれば大丈夫なのか、といった採用における方針を組み立てることもできます。

未来を見据えて逆算して考える方法

会社のビジョンや自社業界の今後の動向を見据えた上で、経営戦略や事業戦略を描き、その戦略から考え、どんな組織にしていきたいか?どんな人材を仲間に加えたいのか?をブレークダウンしていく方法もあります。戦略から「経歴・スキル・経験」「コンピテンシー」「価値観」の要素を抽出し、採用基準の項目に当てはめるのです。

例えば、あるWebサービスを提供する大手企業の新規事業立ち上げ部門の場合で考えてみます。この会社の場合は、経営戦略の一環で新規事業の専門部門が創設されました。この部門の事業責任者に対して、どういった事業ドメインで新規事業を創ったり、他社とコラボレーションを行ったりしていくのか?また、どのような価値基準でこの部門を運営し、どういったカルチャーにしたいのか?どういう人材に仲間に加わってもらいたいのか?などを確認し、採用したい人材に持っていてほしい「経歴・スキル・経験」「コンピテンシー」「価値観」の要素を確認することが有効です。事業責任者と擦り合わせた結果、

●経歴・スキル・経験 :事業構想力・事業立案力があり、その経験も持っている

●コンピテンシー :既存事業部のメンバーたちを巻き込みながら仕事を進め、成果を上げられること

●価値観 :自社がサービスを展開する業種に“思いやこだわり”があること

といった要素であることがわかりました。このような採用基準のつくり方が、未来を見据えて逆算して考える方法です。

採用基準でよくある失敗と注意事項

採用基準を定めて運用するに当たって、注意したいことが主に3つあります。法律に関わる事項もあるため、運用前に必ず確認しましょう。

基準は定量化できるように定める

採用基準の項目をあいまいな言葉で定義してしまうと、採用活動を進める上で判断に迷いが生じてしまいます。よくあるあいまいな言葉の例は次の通りです。

●協調性がある人

●論理的思考能力の高い人

●コミュニケーション能力が高い人

●リーダーシップがある人

このような言葉は、人によって受け取り方にバラつきが生じてしまいます。そのため、このような言葉を採用基準に設ける際には、関係者間で定量化を行い、目線を合わせておく必要があるでしょう。

また、「社会人経験がある方」や「営業経験が1年以上ある方」といった比較的測りやすい要件を設ける場合にも注意が必要です。なぜなら、職種や業界によって経験年数が1年であっても、経験値や持っているスキルが異なるためです。そのため、「営業経験を1年以上」持つ人に対して、期待している経験やスキルを具体的に定めておくことが望ましいでしょう。

面接官の中で細やかな擦り合わせを行う

採用基準について、面接官の中で細やかな擦り合わせを行うことが重要です。基準を定量化できたとしても、面接官によって感じ方や判断の仕方は異なるため、同一人物への評価に揺れが生じる場合があります。

目線にズレが生じていないかを確認するために、定期的に擦り合わせの場を設けましょう。また、面接官によって面接通過率が高過ぎる・低過ぎるなどあれば、その都度、原因特定と改善を行う必要があります。

定めた条件が意図せず法律違反に

厚生労働省の「公正な採用選考の基本」によると、採用選考は「応募者の基本的人権を尊重すること」「応募者の適性・能力に基づいて行うこと」という2点を基本的な考え方として定めています。

つまり、「性別」「年齢」「障がい・病気の有無」などを理由に採否を決めることは禁じられており、就職差別と見なされます。応募書類や面接などで「聞いてはいけない」事項もあることを踏まえた上で、採用基準を見直しましょう。

応募書類や面接などで「聞いてはいけない」事項

| 本人に責任のない事項 | ●「本籍・出生地」に関すること ●「家族」に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など) ●「住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近郊の施設など) ●「生活環境・家庭環境など」に関すること |

|---|---|

| 本来的に本人の 自由であるべき事項 |

●「宗教」に関すること ●「支持政党」に関すること ●「人生観・生活信条」に関すること ●「尊敬する人物」に関すること ●「思想」に関すること ●「労働組合(加入状況や活動歴など)」、「学生運動などの社会運動」に関すること ●「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること |

(参考:厚生労省『公正な採用選考の基本』)

(参考:『【弁護士監修】意図せず法律違反に…。面接で聞いてはいけないこと』)

参考にしたい他社の採用基準の事例

実際に企業ではどのように採用基準を定めているのでしょうか。採用基準を作成・見直しする際に参考にしたい他社事例を紹介します。

株式会社ウィルゲート~経営危機を機に「実力採用」から「価値観採用」へ転換~

デジタルマーケティング全般のコンサルティングを行う株式会社ウィルゲートでは、経営危機を機に「実力採用」から「価値観採用」へ転換しました。「スキルに心はついてこないが、心にスキルはついてくる」をスローガンに、共通の価値観や理念に向けて一緒に歩んでくれる人材を見極める採用基準に見直したと言います。価値観を共有するために全従業員と本音で語り合い、会社の理念や7つの行動指針を明文化。それらの浸透を図ることで、組織を大きく成長させることにつながりました。

(参考:『経営危機から一転。価値観重視の採用とデジタル活用で、やる気と業績が高まる組織へ』)

キャディ株式会社~「ミッションとバリューへの共感」を採用基準とし、幅広い情報を発信~

日本初の製造業の受発注プラットフォーム「CADDi」を提供するキャディ株式会社では、「ミッションとバリューへの共感」という目に見えないものを採用基準に据えています。そのため、応募者には事前に同社が大切にしていることを理解してもらい、そこに共感する人が応募するという仕組みをつくっています。自社を多角的に知ってもらえるように、経営陣や人事部、広報部からの発信だけではなく、メンバー目線や外部メディアの視点など、さまざまなコンテンツを用意。その結果、同社をある程度理解した転職希望者が求人に応募するという流れを実現しています。

(参考:『「モチベーションの自家発電」で組織課題に向き合う。製造業界に一石を投じるキャディ』)

弁護士法人GVA法律事務所~バリューへの理解と「変化に適応できる資質」を重視した採用基準~

「グローバル法務」と「ベンチャー法務」の2軸を中核業務とする弁護士法人GVA法律事務所では、弁護士としての経験や実績よりも、「組織が大きくなることで自分の可能性も広がる」ことを理解できる人材を採用しています。同社では「ZENTAI SAITEKI(全体最適)」「Adapt to Change(変化への適応)」「As a Good Team(チームワーク)」という3つのバリューを定めており、採用基準として重視しているのは「変化に適応できる資質」です。3つのバリューを理解し、共感してくれる人材を常に探していると言います。また、採用時は有資格者かどうかより「考え方や目指すべき価値観が合っているか」に重きを置いて選考しています。

(参考:『日常業務にこそ組織拡大の秘訣がある。目まぐるしいニーズ変化に対応できる組織づくりとは?』)

まとめ

採用基準は、面接官の主観を排除し、公平な採用活動を担保するために設定します。「経歴・スキル・経験」「コンピテンシー」「価値観」の3つの指標を参考にして作成・見直しを行いましょう。

作成後は関係者間での合意形成を行うことが重要です。今回の記事を参考に、自社の採用基準を整備してみてはいかがでしょうか。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、編集/d’s JOURNAL編集部)

採用決定力が向上 ターゲット・ペルソナ設定実践シート

資料をダウンロード