若手採用を成功させるには?主な採用手法とポイントを解説

d’s JOURNAL編集部

人手不足が深刻化する現代において、とりわけ若手の人材は採用競争率が高く、多くの企業が難しいと感じているのが現状です。採用を成功させるためには、若手人材の特性に合ったアプローチを行うとともに、自社ならではの独自性を持った採用戦略を構築する必要があります。

この記事では若手採用の現状を解説したうえで、若手採用に適した採用手法や成功のためにおさえておくべきポイントをご紹介します。

若手採用の現状

若手人材の採用は、企業の将来を考えるうえでもっとも重要なテーマの一つです。多くの企業が若手の人材を求めるなかで、現在の求人市場はどのような動きを見せているのでしょうか。

ここでは、若手採用に関する現状と課題について解説します。

若手採用における課題

若手人材の採用については、多くの企業が難しいと感じ、思うような結果が得られていないというのが現状です。その背景には、現代のビジネス環境におけるいくつかの要素が考えられます。

まず、1つめの原因として挙げられるのは「若年人口の減少」です。総務省統計局の労働力調査によれば、25~34歳の労働力人口は2013(平成25)年の1,239万人から見て、2023(令和5)年までの約10年で1,156万人まで減少しています。過去5年以上下げ止まりの傾向にあるものの、15~24歳の人口も増えていないことから、今後も増加は見込めないと考えられるでしょう。

また、「仕事に対する価値観の多様化」も、若手採用を難しくさせている要因の一つです。近年ではワークライフバランスや多様な働き方を重視する傾向が強まっているなど、労務環境に対する考え方に変化が見られています。

働き方改革が進むなかで、自分らしく働ける環境を求める人材が増えており、企業に対するニーズも大きく進化しているといえるでしょう。売り手市場が続く現在では、こうした変化についていけない企業は相対的な魅力を失い、若手人材を獲得できるチャンスをつかめなくなってしまうのです。

(参照:総務省『労働力調査 2023年(令和5年)平均結果の概要 』)

若手採用の対象者

一口に「若手」といっても、用いられる環境によって細かなニュアンスは異なります。求人市場においては、基本的に新卒者や既卒者(卒業後に正社員としての就業経験がない人材)、第二新卒者(卒業後の社会人経験が3年未満の人材)、ヤングキャリア(卒業後の社会人経験が3~7年程度の人材)を若手と表現することが多いです。

具体的な年齢でいえば、「20代前半から20代半ばの人材」が若手と表現される傾向にあります。若手の採用においては、経験よりもポテンシャルを重視するケースが多く、将来的に長きにわたって活躍してもらうことが期待されます。

若手採用の動向

厚生労働省が公表している「令和5年度 高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」によれば、中卒者・高卒者ともに求人倍率は前年同期と比べてやや上昇しています。求職者数はそれぞれ3~5%程度減少しているのに対し、求人数は3~10%程度増加していることから、需給のバランスは需要過多に傾いているといえます。

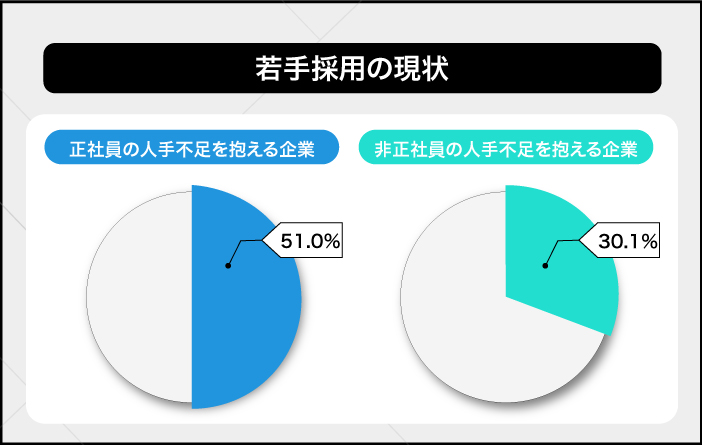

また、帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2024年4月)」によれば、正社員の人手不足を抱える企業は51.0%と実に半数を超える割合です。特にITエンジニアの不足が続く情報サービス業では、71.7%の企業が正社員不足の状態にあります。

若年の労働力人口が減少していることを踏まえると、若手採用はますます難しい状況に陥っているといえるでしょう。

(参照:厚生労働省『令和5年度 高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況 』)

(参照:帝国データバンク『人手不足に対する企業の動向調査(2024年4月) 』)

若手採用を成功に導くためのポイント

若手人材の採用競争が激化するなかで、個々の企業はどのような戦略を立てていくべきなのでしょうか。ここでは、若手採用を成功させるための基本的なポイントを4つに分けてご紹介します。

自社の魅力をきちんとアピールする

若手人材の大きな特徴として、「情報収集能力が高い」という点が挙げられます。現代の若手人材はデジタルネイティブ世代にあたり、インターネットでリサーチをするのが当たり前の環境で育ってきたため、上の世代と比べて情報収集力に長けているのが特徴です。

就職活動においても、公式サイトだけでなく口コミサイトやSNSなどを通じて多様な情報を集めるため、企業としてもしっかりと自社の魅力を発信することが重要となります。特にSNSの活用は、若手の求職者との信頼関係を築くうえで重要な施策となります。

企業が一方的に情報発信をする場とは異なり、個人ユーザーとの双方向的なコミュニケーションを図れ、場合によっては質問を受け付けることも可能です。また、等身大の情報発信もしやすいため、求職者に身近に感じてもらったり、安心感を与えたりする効果も期待できます。

働きやすい職場環境を整える

若手の人材に興味を持ってもらうためには、働きやすい職場環境をアピールすることが重要です。ワークライフバランスの向上やリモートワークによる柔軟な働き方の実現など、現代の価値観に合った魅力を積極的に発信する必要があります。

ただし、自社をよく見せようとして実態とは異なる発信をしても、SNSなどを通じて違和感が生じれば、若手の求職者に不信感を与えてしまうリスクがあります。多様なルートで情報収集が行われることを想定すると、企業が公開する情報には誠実さと透明性が求められるのです。

そのため、まずは社内の労務環境を見直し、必要に応じて働き方改革を進めることが大切です。すぐに実現するのが難しい場合でも、どのような方法で働きやすさを向上させていくのか、ビジョンを明らかにしておくことはできます。

働きがいや勤務状況などを見直して、若い人材にも「ここで働いてみたい」と思ってもらえるような職場環境を構築しましょう。

新卒・中途採用の採用フローを分ける

若手人材を一括りにするのではなく、新卒と中途採用で採用フローを分けて扱うことも大切です。例えば、若手を対象にした中途採用を行う場合は、「スキルや経験を重視するのか」「ポテンシャルを重視するのか」で、選考の方向性が大きく異なります。

新卒採用とまとめて扱おうとすると、戦略の段階で現場に混乱を招いてしまうので、別個のフローとして分けるほうが無難です。また、特に中途採用では、求職者が他社からの内定をもらっていることも考慮して、スピーディーに採用活動を進める必要があります。

転職活動中にある求職者の立場からすれば、いち早く内定をもらえたところによい印象を抱くのは自然なことです。他社に出遅れないためにも、選考フローの合理化・効率化を図り、必要以上に時間をかけないように心がけましょう。

(参考:『採用フローで押さえておきたいポイント|課題と改善方法を紹介 』)

採用対象者の年齢を広げてみる

応募がなかなか集まらないときは、これまでより採用対象者の年齢を広げてみることも検討してみましょう。例えば、「20代半ばまで」という制限を「30代半ばまで」と少し緩めるだけで、採用できる人材の可能性は大きく広がります。

近年では30~40代、あるいは50代での転職もそれほどめずらしくはなくなってきています。若手採用の機会を逃してしまう状態が続く場合は、それよりやや上の世代を即戦力として採用し、柔軟に組織力の強化を図るというのも一つの方法です。

若手採用に効果が期待できる採用手法

若手の採用を進めるうえでは、既存のやり方にとらわれず、さまざまな採用手法の導入を検討してみることも重要です。各採用手法の特徴を把握し、自社に合った組み合わせを探ってみましょう。

ダイレクト・ソーシング

企業が直接的に求職者に対してアプローチを行う手法を「ダイレクト・ソーシング」と呼びます。大きな特徴は、企業側から主体的に行動を起こせる点にあり、マッチ度の高い人材をピンポイントで獲得できる手法として注目されています。

基本的には、ダイレクト・ソーシングを扱う人材紹介サービスなどで人材データベースを照会し、条件に合う人材を見つける流れです。データベースでは細かな属性や状況も把握できるため、自社に合った人材を探しやすいのがメリットといえるでしょう。

採用したい人材が見つかったら、企業側からスカウトメールのような形でアプローチをかけます。そして、一対一で丁寧にコミュニケーションを図りながら、採用へとつなげていくのが一般的です。

自社の担当者と候補者が直接的にやりとりを行えるため、ざっくばらんに質問などを受け付けられ、信頼関係を構築しやすいのも利点です。若手人材は自身のキャリア形成について不安を感じているケースも多いので、相手に合わせて自社でどのようなキャリアが築けるのかを丁寧に説明できるダイレクト・ソーシングは、効果の高い手法といえます。

リファラル採用

「リファラル採用」とは、自社の従業員やOB・OGに、友人や知人を紹介してもらう採用手法です。リファラル採用では、人材紹介サービスや求人メディアを用いないため、費用をかけずに人材を獲得できるのがメリットとなります。

そのうえで、より重要なメリットは、「自社とのマッチ度が高い人材と出会える可能性が高い」という点にあります。リファラル採用の場合は、すでに自社の仕事内容や働き方を理解している従業員が仲介を行うのが特徴です。

そのため、「社風に合っているかどうか」「自社の業務を担えるスキル・ポテンシャルを持っているか」といった重要なポイントを見極めたうえで紹介してもらえる可能性が高いといえます。一般の採用手法では出会えないような人材も、自社の従業員を通じた特別なルートで紹介してもらえるため、若手採用の可能性も大きく広がるでしょう。

ただし、リファラル採用では紹介者に負担が発生する場合があるので、丁寧にフォロー体制を組むことが大切です。採用に至った場合のインセンティブを用意するなど、紹介者との信頼関係を大事にしながら実施しましょう。

(参考:『リファラル採用とは?導入のメリット・デメリット、運用のポイントを紹介 』)

ソーシャルリクルーティング

「ソーシャルリクルーティング」とは、SNSを用いた採用手法のことです。若手人材との接点を築くうえで、SNSはとても効果的なツールであり、多くの企業で採用活動に活用されています。

SNSでは企業側が一方的に情報発信するのではなく、双方向のコミュニケーションを図れるため、個人とも信頼関係を築きやすいのが特徴です。また、魅力的な情報や有益な情報はユーザーの意思によって自由に拡散されていくため、認知度の拡大にもつながります。

日常的な情報発信によって、企業のスタンスや働き方が伝われば、自社の理念に共感してくれるユーザーも自然と増えていくことが期待できます。ただ、ソーシャルリクルーティングを成功させるためには、自社アカウントで積極的に情報発信を行い、地道に認知度を高めなければなりません。

取り組みが実を結ぶまでには、ある程度の中長期的な時間が必要となるため、運用にあたっては人員確保や目標設定を丁寧に行うことが大切です。

若手人材の紹介サービス

人材紹介サービスを扱う会社には、採用企業のさまざまなニーズに特化したところもあります。そこで、若手人材に強い紹介サービスを利用し、効率的に自社が求める人材像に沿った求職者との接点を確保するのも有効な方法です。

若手向けの人材紹介サービスでは、登録される求職者の世代が限定されているため、若年層に絞って効果的にアプローチできます。また、若手採用に関する特有のノウハウも持っているので、採用・選考を優位に進めやすいのもメリットです。

若手人材に強い求人広告

効率的に自社の情報を広めるうえでは、若手人材に特化した求人広告を利用するのも一つの方法です。求人広告のなかには、あらかじめ採用候補を絞ることで、費用対効果を高める仕組みがとられているものもあります。

例えば、29歳以下の求職者を対象にした求人広告を利用すれば、若手に絞って情報発信が行えるため、効率的に若年層の母集団を獲得することが可能です。

若手人材を採用するときの注意点

これまで見てきたように、若手人材の採用はハードルが高く、成功させるためにはさまざまな工夫が必要となります。見事に採用が行えた場合は、せっかく獲得できた人材を流出させないためにも、丁寧に育成していくことが大切です。

ここでは、若手の人材を採用する際に注意しておきたいポイントを3つに分けて見ていきましょう。

早期離職とならないようにフォローを行う

若手の採用において、まず気をつけなければならないのは「早期離職のリスク」です。若手の人材はキャリアについてさまざまな可能性を持っていることから、上の世代と比べて離職率も高くなる傾向にあります。

また、転職の一般化により、短期間での離職に対してそれほどネガティブなイメージも持たない人材も増えてきました。「合わない環境で無理をするよりも、適した環境に移ったほうがよい」という考え方が普及し始めているため、入社後のフォローが手薄になれば、せっかく採用した人材に離職されてしまう可能性があるのです。

早期離職が起これば、採用にかかった労力や費用を損失してしまうだけでなく、既存の従業員にも悪影響を及ぼすおそれがあります。特に若手人材の離職は、モチベーションの低下や企業の将来性に対する不安を招きかねないため、十分に注意が必要です。

入社後にうまく組織になじんでもらうためには、「丁寧な研修によって経営理念や行動指針の理解を促す」「管理職や先輩従業員によるフォローを徹底する」といったポイントをおさえることが大切です。また、業務外の悩みや不安を打ち明けられるシステムとして、「メンター制度」を取り入れてみるのもよいでしょう。

一対一でメンタル面のサポートをするメンター制度は、新入社員の組織内での孤立や人間関係のトラブルを予防するうえで有効な方法です。

(参考:『早期離職が起こる理由とは|離職率の傾向や対策・改善事例を解説 』)

キャリア支援についても取り組む

自社で長く働いてもらうためには、キャリア支援についてもしっかりと力を入れる必要があります。特に現代では、終身雇用や年功序列といった1つの企業で長く働き続けるうえで重要な仕組みが崩壊しつつあります。

こうした状況にあって、若手の人材には特定の会社で働き続けることに不安を感じる人も少なくありません。そのため、企業は自社で働くことでどのようなキャリアを築けるのか、どのように成長していけるのかを明確に提示することが重要となります。

具体的な方法としては、「一対一でのキャリア面談」や「キャリアパスの提示」「スキルマップの作成」「自己啓発・資格取得のサポート」などが挙げられます。従業員一人ひとりに対して、企業側がどのようなキャリアプランを考えているのかを明示できれば、若手の人材からも信頼してもらいやすくなるでしょう。

また、キャリアに対する多様なニーズに応えるために、「社内転職制度の構築」や「副業・兼業の許可」を検討してみるのも一つの方法です。

評価制度や待遇の見直しを図る

若手人材が離職してしまう原因の一つには、「待遇や評価制度への不満」が挙げられます。自社の給与水準や待遇が競合他社と比べて見劣りする場合は、やはり従業員にとっても魅力を感じにくく、働き続ける意欲を保てなくなってしまいます。

若手の人材を求める企業は多いため、よりよい条件を提示する会社が見つかれば、そちらに流出してしまうリスクも高くなるでしょう。そのため、まずは基本となる給与・待遇の改善に力を入れることが大切です。

そのうえで、人事評価制度については若手ならではの側面に着目し、ポテンシャルや挑戦の過程なども適切にくみ取れるような仕組みを構築するとよいでしょう。さらに、評価結果に納得してもらうためにもフィードバック面談を行い、「なぜこのような評価になったのか」「どうすればさらなる高評価につながるのか」を丁寧に説明することが重要です。

まとめ

企業における若手の人材は、自社の未来を担うとても重要な存在です。多くの企業が若手の人材を求めている一方で、若手に該当する年齢層の人口は減少しているため、採用市場は年々激化しているのが現状です。

若手採用を成功させるためには、こうした難しさを十分に理解したうえで、自社ならではの取り組みを実践していく必要があります。若手採用との相性がよい採用手法を組み合わせながら、自社の強みに合った採用戦略を固め、競合他社との差別化を図りましょう。

(制作協力/株式会社STSデジタル、編集/d’s JOURNAL編集部)

そのまま入力可能!Chat GPT 採用プロンプトテンプレ ~求人票、スカウトメール、面接質問・評価 etc.~

資料をダウンロード