出勤簿とは?記載項目・保存期間・作成方法などを解説【テンプレート付】

従業員を雇用する際には、労務管理を適切に行うためにさまざまな帳簿を作成・管理する必要があります。出勤簿は労働基準法で規定された法定帳簿のうちの一つであり、労働者の勤務日や出勤・退勤に関する記録をまとめたものを指します。

この記事では、出勤簿の概要や記載すべき項目、法律で決められた保存期間、作成方法について詳しく解説いたします。

出勤簿とは

「出勤簿」は労働基準法によって定められた法定帳簿の一つです。労働者を雇用する事業者には作成が義務付けられており、企業における適切な労務管理を基本的な目的としています。

ここではまず、出勤簿の概要について見ていきましょう。

出勤簿の意味

出勤簿とは、労働基準法で規定された「法定四帳簿」の一種です。法定四帳簿とは、「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿」「年次有給休暇管理簿」の4つの帳簿を指し、事業者にはこれらの帳簿を作成・整備し、適切に保存することが義務付けられています。

法定四帳簿はそれぞれ賃金や休暇といった労務環境を正しく整えることを目的としており、そのなかでも、出勤簿は「従業員の労働時間」を対象とした書類です。具体的には、労働者の出勤日や労働日数、出勤や退勤に関する時間などが記載されます。

なお、出勤簿は「事業所ごと」の作成・保管が義務付けられている点に注意が必要です。そのため、一定規模以上の支社や工場を持つ企業では、それぞれに独立した事業所ごとに 出勤簿を整備しなければなりません。

出勤簿の対象者

出勤簿は勤務している全従業員を対象に作成する必要があります。雇用形態にはかかわらず、パートやアルバイトの従業員も含めて、勤務状況をすべて記載しなければなりません。

ただし、労働基準法で定められている「管理監督者」については、そもそも労働時間の規制が及びません。 管理監督者とは「労働時間や休憩・休日について規制の枠を超えて活動せざるを得ない職務内容を有している」「賃金等についてその地位にふさわしい待遇がなされていること」などの条件に当てはまる労働者を指し、平たくいえば経営者と一体的な立場にある人のことです。

管理監督者については、自らの判断で出勤や退勤の判断ができる裁量を持ち合わせているため、遅刻や早退という概念もなく、遅刻や早退による賃金控除も行われないことから、勤怠管理が不要と考える方も多いかもしれませんが、働き方改革にともなう法改正で、2019年4月以降からは、管理監督者に対しても安全配慮義務の観点から労働時間の把握を行うことが義務付けられました。

つまり、管理監督者であっても、何らかの形で出退勤の時間などは把握しなければならないということです。そのため、出勤簿の対象に含めて管理するのも一つの方法です。

タイムカードとの違い

出勤簿と同じように、従業員の出退勤の時間を管理する書類として「タイムカード」が挙げられます。タイムカードは出退勤の記録が行いやすく、データの入力・管理が容易な点がメリットです。

しかし、タイムカードのみでは時間外労働や休日出勤の日数といったその他の項目を細かく把握することが難しいため、タイムカードをそのまま出勤簿として扱うことは適切ではありません。なお、タイムカードを出勤簿の作成に用いる場合は、残業申請書や作業日報のような補足資料と照らし合わせるなどして正確な労働時間の把握に努めましょう。

出勤簿を作成する目的

法定四帳簿はそれぞれ異なる目的を持った重要書類です。ここでは、出勤簿の重要性について、2つの目的に分けて見ていきましょう。

労働時間を正確に把握するため

出勤簿の直接的な目的は、従業員の労働時間を正確に把握することにあります。労働日数や始業・終業時間、休憩時間、時間外労働、休日出勤などを一元的に管理することで、各従業員がいつ・どれだけ働き、どのくらい休憩をとったのかなどをすぐに把握できるようになります。

賃金台帳を正しく作成するため

法定四帳簿の一つである「賃金台帳」には、各従業員の労働日数や労働時間数、時間外労働時間などを正確に記載する必要があります。正確な出勤簿が整備されていれば、そのデータをもとにして、円滑に賃金台帳を作成できます。

反対に、出勤簿のデータに誤りがあれば、賃金台帳にも影響が及んでしまうので注意が必要です。なお、賃金台帳について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

(参考:『【テンプレート付】賃金台帳記入は義務!誰でもすぐに書ける項目例で解説/社労士監修』 )

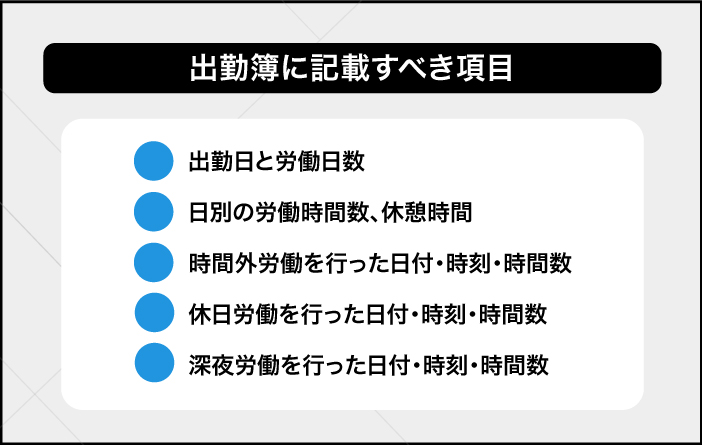

出勤簿に記載すべき項目

出勤簿に記載しなければならない項目として、次のようなものが挙げられます。

出勤簿の記載項目

・氏名、出勤日、休日、労働日数、休暇取得日

・日別の始業・終業時間、労働時間数、休憩時間

・時間外労働を行った日付・時刻・時間数

・休日労働を行った日付・時刻・時間数

・深夜労働を行った日付・時刻・時間数

ここでは、それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

氏名、出勤日、休日、労働日数、休暇取得日

出勤簿には氏名、出勤日、休日、労働日数、休暇取得日を正確に記載する必要があります。リモートワークなどでオフィスに出勤しない場合でも、労働に該当するものは出勤日として取り扱う必要があります。

また、労働法における勤務日数は、原則として「1日単位」で捉えることとなっている点に注意が必要です。例えば、その日の勤務が1時間のみであっても、出勤日としてカウントされます。

勤務時間が短いからといってほかの勤務日と合算をすると、年休付与の計算時などに支障をきたし、違法になってしまうこともあるので注意しましょう。

日別の始業・終業時間、労働時間数、休憩時間

出勤簿では、出勤日ごとに始業と終業時間を記録し、日別の労働時間数も正確に残しておく必要があります。また、正確な時間把握を行うために、休憩時間の記録も必要です。

なお、労働基準法における休憩時間とは、「一斉付与の原則」「自由利用の原則」「途中付与の原則」が守られた時間を指します。一部の業種や例外を除き、基本的には「一斉に与えること」「企業側からの干渉なく自由に過ごさせること」「労働時間の途中に与えること」などが条件です。

そのため、休憩時間の記録については、上記の基本ルールを踏まえたうえで正確に行うことが大切です。

時間外労働を行った日付・時刻・時間数

労働時間の正確な把握を行うためには、時間外労働についても正しく記載する必要があります。原則として、法定労働時間である「1日8時間・週に40時間」以上働いた場合は、それを超える部分が時間外労働となり、給与計算にも影響が及ぶため、正確に記録しなければなりません。

休日労働を行った日付・時刻・時間数

「休日労働」とは、法定休日に労働することを指します。労働基準法では、休日は「1週間に1回あるいは4週間を通じて4日以上」付与することと定められています。

この法定休日に労働が発生した場合は休日労働として扱われ、休日割増賃金が発生するため、出勤簿にも正確に記録しておかなければなりません。なお、法定休日とは別に、企業が定めた休日のことを「所定休日」と呼びます。

所定休日に出勤することは それ自体が休日割増賃金の対象となっているわけではない(所定休日出勤によって時間外労働が発生する場合を除く)ため、厳密には休日労働と分けて考える必要があります。

深夜労働を行った日付・時刻・時間数

深夜労働とは、「夜22時から翌朝5時までに働いた時間」のことを指します。深夜労働についても割増賃金の対象となるため、出勤簿には該当する日付や時刻、時間数を正確に記録する必要があります。

出勤簿の保存期間

先にも述べたように、出勤簿には作成だけでなく「保存」に関する義務も存在しています。保存に関する注意点として、ここでは保存期間と違反時のペナルティについて見ていきましょう。

保存期間は原則5年間

出勤簿の保存期間は、原則として5年間となっています。従来は3年間の保存が義務とされてきましたが、2020年4月に施行された労働基準法の改正によって5年間に延長されたので注意が必要です。

これは、従業員の退職後に残業代や給与などに関する問題があった場合に、正確な事実を確認する必要があるためです。上記の労働基準法改正では、賃金請求権や付加金請求権の消滅時効が2年から5年へ延長され、それに合わせて出勤簿の保存期間も変更されました。

なお、当分の間は経過措置として、保存期間や賃金請求権の消滅時効については3年間とされています。ただし、最終的に経過措置が終了することを踏まえると、あらかじめ5年間のルールに仕組みをシフトしておくほうが望ましいといえるでしょう。

また、保存期間の起算日は作成した日ではなく、「最後に出勤した日(ただし、最後に記載された出勤日より賃金支払日のほうが遅い場合は、賃金支払日が起算日)から5年間」とされている点にも注意が必要です。退職した従業員についても、保存期間中は適切に管理しておく必要があるので、パートやアルバイト従業員の分も含めて十分に注意を払いましょう。

違反したときのペナルティ

出勤簿の保管が適切に行われていない場合は、ペナルティが発生する可能性もあるので注意が必要です。保存期間内であるにもかかわらず該当する出勤簿を廃棄、紛失してしまった際は、労働基準法違反となり、悪質な場合等には30万円以下の罰金 を科される恐れがあります。

出勤簿の作成方法

続いて、出勤簿の作成方法や作成時のポイントについてご紹介します。

特別な形式はない

出勤簿の書き方については、その他の法定帳簿とは異なり、特に法的な取り決めがありません。そのため、どのようなフォーマットを使用するかは任意であり、一から自作することも可能です。

ただし、前述した一般的な記載項目は記録しておかなければ、勤怠管理や給与計算などに支障が出てしまうので、抜け漏れがないように気をつける必要があります。厚生労働省の資料 によれば、「中抜けを認めている場合に休憩時間の記載がない」「始業・就業時間が記録されていない」などがよくある指導事項として指摘されているので、特に注意が必要です。

手書きの出勤簿はNGとなる場合がある

前述のように、具体的な書き方については法的に決められているわけではありませんが、手書きのものは客観性を欠くことからNGとなる場合があるので注意が必要です。また、厚生労働省のガイドラインによれば、やむを得ず手書き等の自己申告制による労働時間の把握でもよいケースとして、次のような条件が紹介されています。

やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

① 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと

② 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること

③ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

(引用:厚生労働省『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 』)

ただし、手書きのものは容易に改ざんが行えてしまうため、トラブルを避けるためにはやはりデジタル打刻などのシステムを導入するのが望ましいといえます。

勤怠管理システムなどの導入を検討する

出勤簿を作成する手間や負担を考えると、勤怠管理システムを導入して効率化を図るのも有効な方法といえます。例えば、出勤簿ソフトを導入すれば、「始業・就業時間の打刻」「残業・出張申請」「有給休暇申請」「勤務シフトの作成」といったデータをまとめて管理し、自動で労働時間を集計することが可能です。

データの入力もICカードやパソコン、タブレットなどによって行えるため、リモートワークにも対応しやすく、紙を用いる場合と比べて紛失や集計ミスなどのリスクが大幅に軽減されます。さらに、ツールによっては、給与計算システムやその他の帳簿作成ツールとも連携し、データをスムーズに共有できるものもあります。

また、出勤簿は電子データによる保存も認められているため、紙を用いる場合と比べて管理スペースが不要であり、汚損や焼失のリスクがない点もメリットです。

出勤簿を作成する際の注意点

出勤簿の作成にあたっては、いくつか注意しておきたいポイントがあります。ここでは、3つの基本的な注意点について確認しておきましょう。

労働時間の切り捨てを行わない

出勤簿においては、「労働時間の取り扱い」を正確に行っているかどうかも重要な観点となります。労働時間とは、「従業員が会社の指揮命令下に置かれた時間」のことを指しており、業務に必要な準備、清掃などの後始末、朝礼などもすべて含んだ時間のことです。

まずは労働時間の基本ルールを改めて確認し、適切に管理することが前提となります。そのうえで、労働時間の管理においては、端数の取り扱いについても注意が必要です。

労働基準法第24条第1項では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」(賃金全額払いの原則)とされています。この条文はたとえ1分であっても無給での労働は認められないことを示しており、端数の切り捨てが原則として行えないことを意味しているため、分単位の正確な記録を行うことが重要です。

ただし、以下のケースについては、例外的に賃金不払いの違反として取り扱わないこととされています。

労働時間の端数処理が可能なケース

・1カ月における時間外労働、休日労働および深夜労働のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること

つまり、時間外労働や休日労働、深夜労働の労働時間については、「1カ月を通算して」30分未満の端数が出た場合に限り、切り捨て、30分以上の時間を切り上げる場合のみ、端数処理が認められているということです。それ以外の通常の労働時間については、端数処理が認められていないので注意が必要です。

このように、労働時間に関するトラブルを避けるためには、端数処理についてもルールを正しく把握しておくことが大切となります。

管理をどのように行うかを検討する

出勤簿の作成時には、あらかじめ管理方法も明確にしておくことが大切です。用紙に手書きをして作成することも可能ではありますが、5年間の保存期間を考慮すると、特にアルバイトやパートの従業員が多い場合は管理の負担が大きくなってしまいます。

今後の人事計画において、多くの人員データを扱う見通しがある場合は、ソフトウェアや勤怠管理システムなどを利用し、電子データでの保管を検討してみるとよいでしょう。また、保管にあたっては、データの紛失や消失を防ぐためにも管理担当者を設けるのが望ましいといえます。

管理ツールやシステムを用いる場合は、トラブルなどに備えて、ある程度のITスキルがあるメンバーを人選するのもポイントです。

法改正に注意を払っておく

労働関連の法律は、社会情勢などの変化に合わせてたびたび改正されるため、常に最新の情報を把握しておくことが重要です。出勤簿についても、今回ご紹介したように2020年に行われた労働基準法の改正を受け、保存期間延長という変更が行われています。

特に、労働基準法については、施行規則も含めて細かくチェックしておくことがトラブル防止につながります。法令違反を避けるためにも、定期的に仕組みの見直しを行い、必要に応じた改善を図りましょう。

まとめ

出勤簿は労働基準法によって規定された法定四帳簿の一つであり、従業員を雇用する事業者に作成・保管が義務付けられた書類です。主な目的は従業員の労働時間を正確に把握することにあるため、労働時間や出勤日、休日、休憩といった項目を正しく記載しなければなりません。

また、管理についても、退職した従業員の分も含めて最後に出勤した日から原則として 5年間の保存が義務付けられています。正確な作成を行うためには、さまざまなデータを参照する必要があるため、管理の負担も考慮すると勤怠管理システムや出勤簿ツールを用いるのもおすすめです。

ただし、システムの導入には費用がかかるため、管理すべき人員数を踏まえて自社に合った方法を検討してみましょう。

(制作協力/株式会社STSデジタル、編集/d’s JOURNAL編集部)

【社労士監修】出勤簿テンプレート

資料をダウンロード