採用ピッチ資料とは?理想の構成と作り方、効果的な活用方法を解説【テンプレート付】

d’s JOURNAL編集部

中途採用での売り手市場が続き、企業側の採用活動にさまざまな工夫が求められる中、会社の情報をまとめた「採用ピッチ資料」を公開する企業が増加傾向にあります。採用ピッチ資料は、自社への応募数を増やしたい場合に、有効な手だてになり得るツールです。

そこで今回は、採用ピッチ資料の概要や、作成時のポイントなどを解説します。自社への応募数を増やしつつ、要件に合う人材を採用するための参考にしてください。

採用ピッチ資料を作成したい方は、下記のフォーマットを無料ダウンロードしてご活用ください。

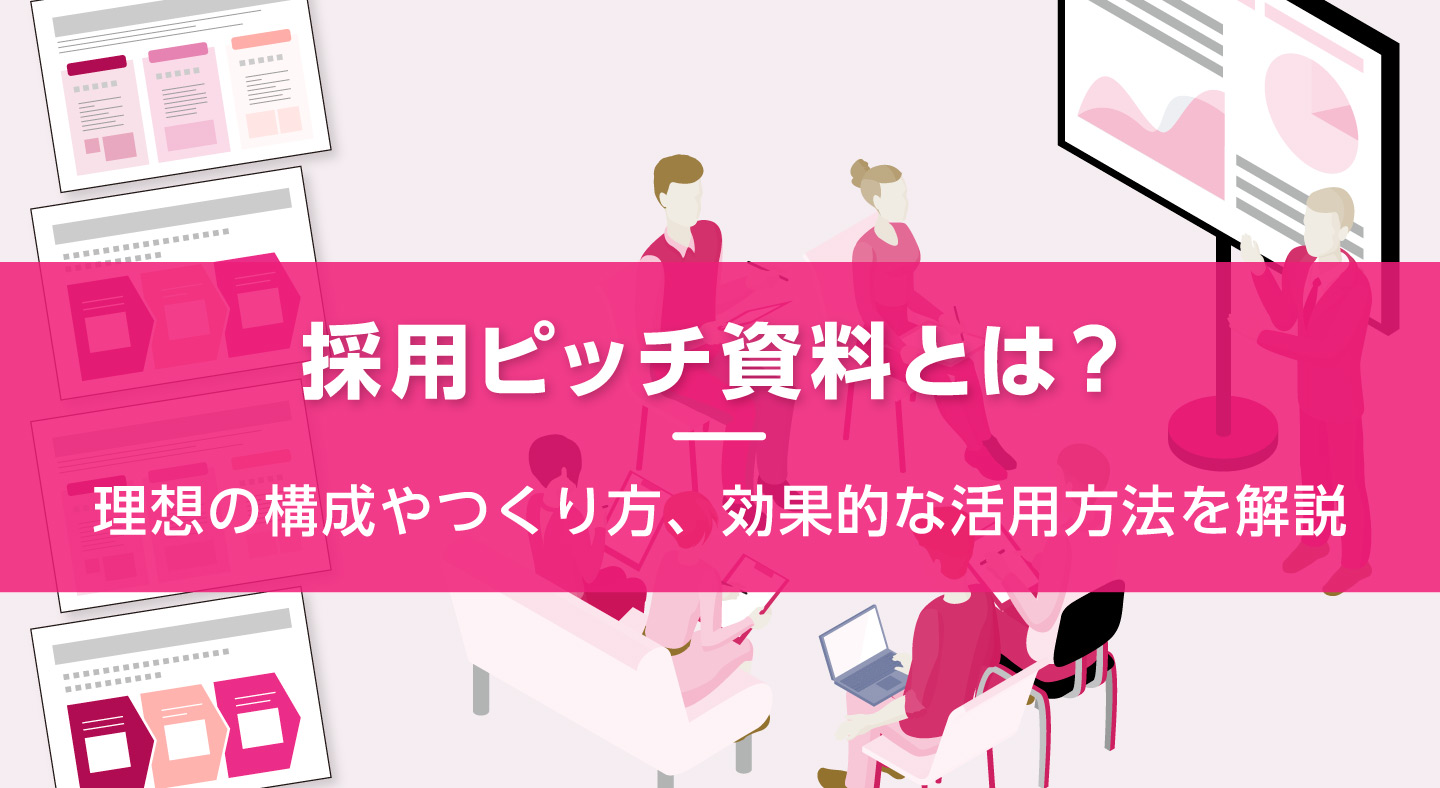

採用ピッチ資料とは?

採用ピッチ資料とは、転職希望者に向けた会社説明資料のことで、「ピッチ」は短いプレゼンテーションを意味しています。

会社説明案内資料と言っても、単に企業情報を紹介するわけではありません。転職希望者が「この会社で働きたい!」と思えるよう、企業の文化や価値観、職場環境などの情報を魅力的に伝えられるように工夫する必要があります。

「会社案内資料と一緒では?」と思われるかもしれませんが、対象とする人材に大きな違いがあります。会社案内資料は顧客や株主といった、多様な人材に向けている一方、採用ピッチ資料は転職希望者に特化した内容で構成されます。

つまり、採用ピッチ資料は、会社案内資料よりも働く現場に近い情報を盛り込んだ、いわば転職希望者向けのプレゼンテーション資料ということです。採用ピッチ資料に掲載する情報が多くなることから、近年では動画形式で作成する企業も出てきています。

採用ピッチ資料を作成したい方は、下記のフォーマットを無料ダウンロードしてご活用ください。

採用ピッチ資料が求められる背景

採用ピッチ資料が注目を集めている背景には、SNSやWebの普及で転職希望者が実態に即した情報を求めるようになった点が挙げられます。加えて、転職希望者の仕事選びが多様化したことも、採用ピッチ資料が求められるようになった背景の一つです。

転職希望者は、入社後のギャップを防ぐために、企業の安定性や待遇面だけでなく、仕事で得られるスキルや経験、またワーク・ライフ・バランスなどを重視するようになりました。このように移り変わる転職希望者のニーズに応えられるよう、企業側は自社の魅力などを正しく発信するための手段として、採用ピッチ資料の作成が急がれているわけです。

採用ピッチ資料の理想的な構成

では実際に、どのような構成でまとめると、効果的な採用ピッチ資料が作成できるのでしょうか。ここでは、パーソルキャリア株式会社(以下、パーソルキャリア)の採用ピッチ資料(2022年2月9日更新分)を取り上げ、構成に含めたい項目を紹介します。

【採用ピッチ資料の理想的な構成】

●会社・事業紹介

●企業の目指す未来

●事業部概要

●求める人材

これらの項目をどのように盛り込めばよいのか、一つずつ具体的に確認していきましょう。

会社・事業紹介

まず、採用ピッチ資料に欠かせない情報が「会社・事業紹介」です。とは言え、単に会社名や業績を記載するわけではなく、さらに具体的で詳細な情報を盛り込む必要があります。

会社・事業紹介として載せる情報

●会社概要

●経営者紹介

●MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)

●事業概要・事例

●今後の展開

例えば会社概要では、現在展開している事業内容に加え、これまでの沿革や成長の歩みといった情報を記載します。

またMVVは、企業の理念や価値観を示す重要な要素です。入社後の価値観のずれを防ぐためにも、詳細をわかりやすくまとめましょう。

企業の目指す未来

採用ピッチ資料には、企業の現状だけでなく、目指す未来についても記載してください。企業の将来性に共感した転職希望者からの応募が見込めるためです。

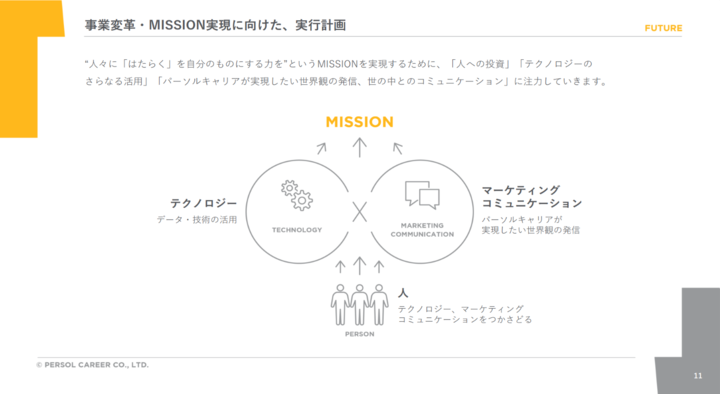

パーソルキャリアの採用ピッチ資料では、企業が目指す将来像(MISSION)を以下のようにまとめています。

転職希望者の立場で考えると、自身が働く企業の将来像は気になるところでしょう。より意欲の高い人材を採用するためにも、企業の目指す未来は具体的に記載したいところです。

事業部概要

事業部の概要も採用ピッチ資料の構成に加えましょう。事業部が複数ある場合は、事業部名と事業内容をセットで記載する方法がおすすめです。

このように紹介することで、転職希望者自身が入社後に携わる可能性のある事業部や仕事内容を、具体的にイメージしやすくなります。

求める人材

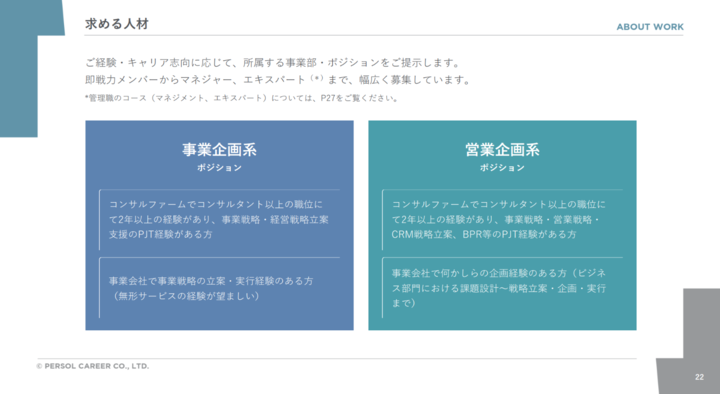

採用ピッチ資料に求める人材像を掲載する場合は、あいまいな表現を避け、可能な限り具体的に明記しましょう。抽象的な表現では読む人ごとに解釈が異なり、要望に合致する人材からの応募が見込めない、あるいは入社後のミスマッチにつながる可能性があります。

例えば「仕事に誠実に取り組める人」ではなく、「指示に対して違和感を覚えたときに、自分の意見を言える人」など、より明確な表現が理想的です。

パーソルキャリアの採用ピッチ資料のように、ポジションごとに求める人材を分けて書くことも有効です。その人材像を理解した転職希望者からの応募が期待できるため、ミスマッチを防ぎ、要件に合う人材の採用につながる可能性が高まります。

採用ピッチ資料を作成するメリット

採用ピッチ資料を作成することには、企業にとって以下に挙げるようなさまざまなメリットがあります。

【採用ピッチ資料を作成するメリット】

1.自社の魅力を訴求しやすくなる

2.ミスマッチを防げる可能性がある

3.採用リソースの削減が見込める

以下でそれぞれ詳しく解説します。

メリット1.自社の魅力を訴求しやすくなる

採用ピッチ資料には自社のさまざまな情報を記載するため、活用方法次第で転職希望者への訴求力の向上が見込めます。

例えば、スカウトメールに採用ピッチ資料を添付すると、文章だけでは伝えきれない自社の魅力をアピールできます。添付ではなく、スカウト文に全ての情報を詰め込んでしまうと確実に伝えたい情報やアピールしたい点が埋もれて、結果的に最後まで読んでもらえないためです。

また、会社説明を行う際にも採用ピッチ資料は有効です。採用ピッチ資料を転職希望者に見せながら会社説明を行うことで、言葉だけで説明するよりも具体的に情報を伝えられます。仕事内容やアピールポイントをしっかりと伝えることで、志望度や理解度が深まり、精度の高い選考が期待できるでしょう。

メリット2.ミスマッチを防げる可能性がある

企業として、時間をかけて採用した人材が、ミスマッチを理由に早期退職するリスクは避けたいものです。こうしたケースを防ぐためにも、採用ピッチ資料は役立ちます。

採用ピッチ資料を使えば、面接官ごとに伝える情報が変わったり、抜けや漏れがあったりするケースを防いで、転職希望者に必要な情報を正しく伝えられます。その結果、「選考時に聞いていた話と違った」というミスマッチを防ぐだけでなく、面接後の選考辞退者の減少も見込めるでしょう。

転職希望者の中には、入社承諾後に家族から反対される方もいます。その際にも、採用ピッチ資料を家族に見せて企業理解を深めてもらうことで、入社受諾の手助けとなる可能性もあります。

(参考:『採用ミスマッチとは?原因と入社前後の具体的な対策方法を解説』)

メリット3.採用リソースの削減が見込める

採用ピッチ資料の作成では、採用活動にかかる費用やリソースの削減も期待できます。

採用ピッチ資料に、企業理念や求める人材といった情報を記載すると、資料で伝えたい正しい情報を伝えやすくなるため、面接時の会社説明に使う時間の短縮が可能です。短縮できた分、精度の高い質疑応答の実施や、面接対応数の増加などが見込め、自社が求める人材に出会える可能性が高まります。結果的に、採用活動の期間が短くなり、費用やリソースの削減が見込めるわけです。

また、採用ピッチ資料が完成すれば、採用活動の資料を毎回新たにつくる必要がないため、人事・採用担当者の工数削減にもつながります。

採用ピッチ資料を作成するデメリット

採用ピッチ資料の作成にはさまざまなメリットがある一方、デメリットがあることも事実です。より効率的な採用活動につなげるためにも、以下でご紹介する2点を確認しておきましょう。

【採用ピッチ資料を作成するデメリット】

1.制作に時間と費用がかかる

2.資料によっては魅力が伝わらない可能性がある

デメリット1.制作に時間と費用がかかる

採用ピッチ資料には、企業のさまざまな情報を体系的に記載する必要があるため、完成までに一定の時間と費用がかかります。盛り込む内容にもよりますが、少なくとも30ページは必要なので、2~3カ月程度の期間を見込んでおくとよいでしょう。

また、社員インタビューのコンテンツを盛り込む場合には、インタビューだけでなく写真撮影も必要です。そのため、制作期間だけでなく、人件費や撮影費などの経費も考慮した上で準備を進める工夫が大切です。

デメリット2.資料によっては魅力が伝わらない可能性がある

企業の情報や魅力を盛り込むべき採用ピッチ資料ですが、無作為に情報を詰め込んだだけでは、かえって見づらくなり応募につながらない可能性があります。採用資料の作成経験がない社員が作成すると、魅力を伝えきれず、時間をかけて完成させた採用ピッチ資料が活かしきれないかもしれません。

転職希望者に自社の魅力をわかりやすく伝えるためには、資料全体にストーリー性を持たせる工夫が重要です。より詳しいポイントは次項で解説しますので、そちらを参考にしてください。

採用ピッチ資料を作る際のポイント

ここからは、採用ピッチ資料の作成時のポイントを紹介します。以下に挙げる3つのポイントをあらかじめ押さえておくことで、資料の精度を高められ、より効果的な採用活動につなげることができます。

【採用ピッチ資料を作成するポイント】

●事業計画を公開する

●求める人材像を明確に記載する

●自社の課題や改善点を隠さずに載せる

具体的なポイントを一つずつ見ていきましょう。

事業計画を公開する

採用ピッチ資料には、企業の現状だけでなく将来の事業計画も記載しましょう。転職希望者の中には「新規事業に携わりたい」「新たなサービスを生み出したい」という理由から、企業の成長戦略を踏まえて応募先を選ぶ人が少なくないためです。

企業の将来的な事業計画を記載すれば、その計画に共感した転職希望者からの応募や、長期的に活躍できる人材の採用が見込めます。

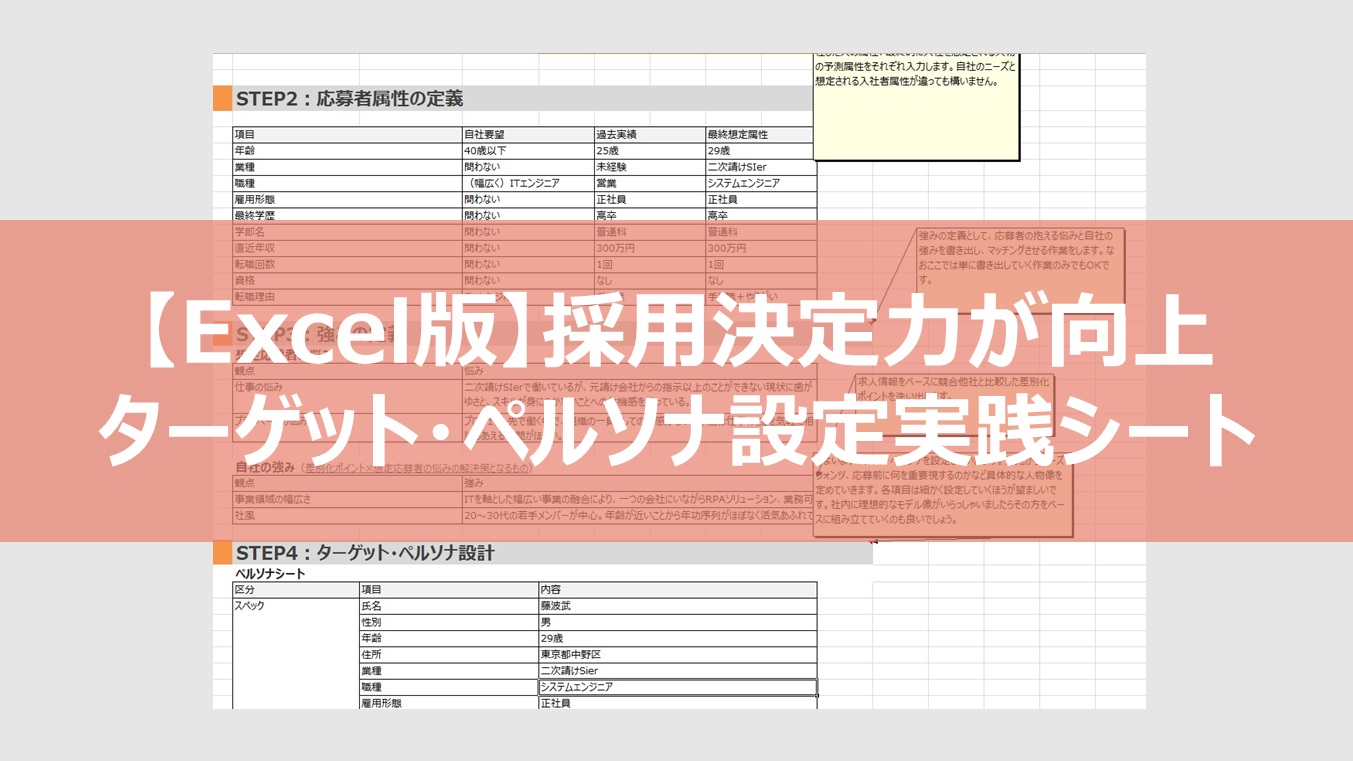

求める人材像を明確に記載する

より効果的な採用ピッチ資料を作成するためには、自社が求める人材像を明確にしましょう。ここでのポイントは「明確に」という点です。抽象的な表現ではなく、行動や考え方がイメージできるレベルでの記載をおすすめします。

採用ピッチ資料に記載する自社が求める人物像

| 良い例 | 悪い例 |

|---|---|

| ●年齢や入社歴にかかわらず意見交換をして、建設的にディスカッションできる人 ●指示に対して違和感を覚えたときに、自分の意見を言える人 |

●コミュニケーション能力のある人 ●誠実な人 |

このように、人事・採用担当者ごとに意見の食い違いが起こらないように、定義が異なる言葉は使わず、できる限り詳細に記載したいところです。入社後のミスマッチを防ぐためにも、あいまいで抽象的な表現ではなく、具体的な記述を心掛けましょう。

(参考:『採用ペルソナとは?設定ノウハウや手順・具体例をまとめて紹介【テンプレート付】』)

自社の課題や改善点を隠さずに載せる

採用ピッチ資料には、企業の強みや魅力だけでなく、現状の課題や改善すべき点も包み隠さず記載してください。

転職希望者が実際に知りたい情報は、企業の現状や目指す未来です。そのため、転職希望者自身が働きたい環境か否かを判断できる情報を記載する必要があります。

自社の課題や改善点といった転職希望者が質問しづらい情報を載せておくことで、不安解消につながるだけでなく、それらを理解した意欲の高い人材の応募が期待できます。

(参考:『母集団形成と選考を改善し、ミスマッチ解消にも効く!「採用ピッチ資料の作り方」最前線』)

採用ピッチ資料の効果的な活用方法

ここからは、採用ピッチ資料を効果的に活用できる3つの場面をご紹介します。

【採用ピッチ資料の活用方法】

1,採用活動に用いる

2.Web上で公開する

3.面接前に資料として送付する

それぞれ詳しく解説します。

1.採用活動に用いる

採用ピッチ資料は採用活動全般に活用できるツールですが、中でもリファラル採用ではより高い効果が期待できます。

リファラル採用は、既存の社員に友人や知人を紹介してもらう採用手法です。その際、採用ピッチ資料を活用すると、紹介された転職希望者に自社の情報が正確に伝わり、企業理解を深めた状態で選考を進められる可能性が高まります。

また、既存の社員が自分の言葉で説明する負担が軽減し、その内容にも個人差が出にくくなるため、入社後のミスマッチのリスクも限りなく抑えられるでしょう。

(参考:『リファラル採用とは?導入のメリット・デメリット、運用のポイントを紹介』)

2.Web上で公開する

作成した採用ピッチ資料は、採用サイトやSNSなどのWeb上に公開することで、より多くの転職希望者にアプローチでき、応募数の増加が見込めます。

採用ピッチ資料の閲覧機会の増加によって自社の認知度も向上し、通常の採用活動では出会えない転職希望者からの応募につながるかもしれません。

3.面接前に資料として送付する

面接や面談前に採用ピッチ資料を送付しておくと、転職希望者の自社への理解度が高まった状態で選考を進められます。自社の詳細な情報を把握している前提で話を進められるため、面接や面談時の会社説明の時間短縮となるだけでなく、より深い質疑応答を通じた精度の高い選考が可能になります。

ただし、採用ピッチ資料を早く送付しすぎると、面接や面談前に内容を忘れられてしまう可能性があるので、面接や面談の2~3日前程度の送付がおすすめです。

採用ピッチ資料の作り方

最後に、採用ピッチ資料を作成する際の2つの方法を紹介します。自社の要望に合う人材を採用できるよう、以下で紹介する方法を基に精度の高い採用ピッチ資料を作成しましょう。

代行サービス会社に依頼する

採用ピッチ資料は制作代行サービスに依頼すると、プロの手による高品質な資料を作成してもらえます。プロが制作する資料には、魅力的なデザインやストーリー性が反映されるため、自社の魅力が最大限に引き出された内容に仕上がります。

また、代行サービス会社には、採用活動の経験が豊富な担当者が在籍しているケースが多く、自社の現状と採用市場の動向を照らし合わせた、戦略的な内容も追加可能です。加えて、自社で作成するよりも短期間で高品質な資料を作成してもらえるので、担当者の負担軽減にもなります。

より効率的で質の高い採用活動を望むのであれば、制作代行サービスへの依頼を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

無料テンプレートを使って作成する【無料ダウンロード付】

無料テンプレートを使って、自社で採用ピッチ資料を作成することももちろん可能です。

Web上に公開されている他社の採用ピッチ資料を参考にしながら、無料テンプレートに情報を入力するだけで自社の採用ピッチ資料が作成できます。自社内での作成は、時間がかかる可能性が高いですが、その分じっくりと内容を精査可能なため、自社が求める人材の採用につながる採用ピッチ資料を作成できるでしょう。

採用ピッチ資料を作成したい方は、下記のテンプレートを無料ダウンロードしてご活用ください。

採用ピッチ資料は転職希望者向けに自社の詳細な情報をまとめた紹介資料

本記事では、採用ピッチ資料の基本から理想的な構成、また作成時のポイントまで解説しました。

採用ピッチ資料を活用すれば、自社の魅力を最大限に訴求できるため、入社後のミスマッチを防ぐ効果が見込めます。新たに作成する際は、本来伝えたい情報を正しく記載するためにも、無料のフォーマットの活用がおすすめです。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

多忙な人事・採用関係者、経営者の方向け 採用ピッチ資料フォーマット

資料をダウンロード