従業員に退職代行を使われたら拒否できない?対処法やトラブル回避の方法

d’s JOURNAL編集部

「退職代行」とは、従業員本人に代わって勤務先に退職の意思を伝え、手続きを迅速に進めるためのサービスです。近年では、「退職を直接申し入れにくい」などの理由から、利用されるケースが急速に増えています。

結論からいえば、従業員に退職代行を利用された場合、説得はできても有期雇用(期間の終了まで勤務する必要がある雇用契約)の従業員を除き、企業側が退職の意思そのものを拒否することは民法上原則できません。

第627条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

(出典:e-Gov『民法』)

そのため、企業としては無理に引き留めるのではなく、「さらなるトラブルに発展させない」「再発を防止する」という2つの観点で対策を講じることが大切です。この記事では、退職代行を従業員に使われたときの対処法や、トラブルを避けるための注意点、退職代行を使われないためのポイントをご紹介します。

退職代行サービスを使われて、退職手続きに関する確認事項の把握や退職証明書を作成したい方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

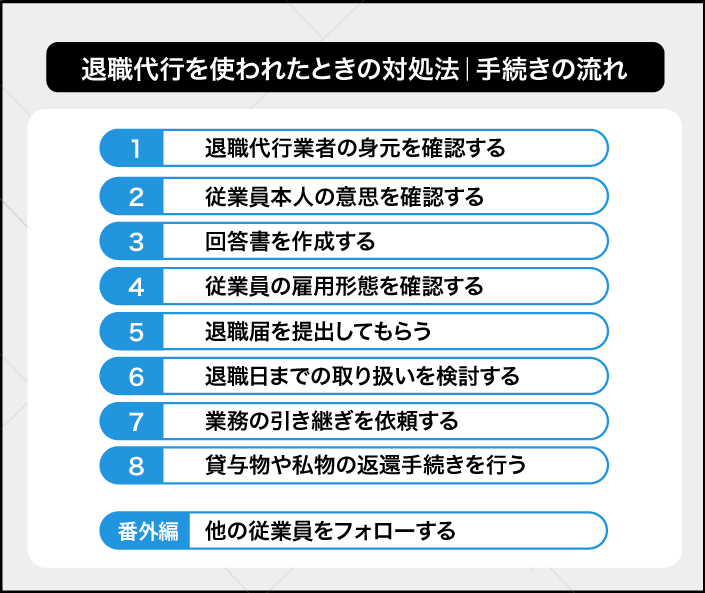

退職代行を使われたときの対処法|手続きの流れ

冒頭でもご紹介したように、退職代行を使われた場合には、通常の退職の申し出と同じように原則として企業が拒むことはできません。ここでは、退職代行を使われたときの対処法と流れについて解説します。

退職代行サービスの身元を確認する

退職代行サービスの身元を確認することは、適切な手続きを行うために重要です。なぜなら、退職代行サービスの形態によって、対応範囲が異なるからです。

退職代行サービスの運営元には、大きく分けて次の3つのパターンがあります。

| 退職代行サービスの形態 | 条件交渉 | 法律トラブルの代理人 |

|---|---|---|

| 弁護士事務所 | 可 | 可 |

| 日本労働産業ユニオンが扱う退職代行 | 可 | 不可 |

| 弁護士資格のない民間の退職代行サービス | 不可 | 不可 |

このうち、弁護士事務所には、依頼を受けて代わりに退職の意思を伝えるだけでなく、「細かな条件交渉を行うこと」が許可されています。さらに、条件交渉がうまくいかず、万が一裁判にもつれこんだ場合には、「依頼者の代理人として争うこと」も可能です。

また、日本労働産業ユニオンとは、社内に労働組合を持てない規模の企業を対象にした、外部の労働組合のことです。ユニオンには会社に対する「団体交渉権」が認められているため、退職代行を請け負う際には、弁護士事務所と同じように条件交渉などを行うことができます。

※弁護士のように代理人として立ち回ることは認められていません

そして3つ目のパターンが、弁護士資格のない民間の退職代行サービスです。

弁護士資格がない代行サービスには、そもそも条件交渉を行う権限がありません。「あくまでも依頼者の意思を代わりに伝えること」を超えて、具体的な交渉や法的トラブルの仲介を行うことは禁じられています。

このように、代行業者の性質によって企業側の対応も異なるので、適切な手続きを行うためには、まず運営元を確認することが重要です。

従業員本人の意思を確認する

次に、退職代行を依頼したのが従業員本人であること確認するために、委任状などの提出を求めます。第三者による嫌がらせなどで、なりすましによる偽装の退職代行が行われるリスクもあるため、必ず本人の意思が存在しているかどうかを確認しましょう。

そのうえで、正式な書類がない場合は、本人の意思を確認できない限り退職手続きを進められない旨を伝えます。

回答書を作成する

本人による退職の意思が確認できたら、あまり時間を置かず、速やかに回答書を作成する必要があります。適切に処理を進めているという客観的な証拠を残すためにも、メールや書面のように記録が残る形で送付することが重要となります。

このとき、注意しておきたいのは「無理に本人へ連絡を取ろうとしない」という点です。退職代行サービスを利用するからには、会社との接触を避けたいという意図が存在していると考えられるため、連絡手段はメールや郵便の送付までにとどめておくほうが安心です。

従業員の雇用形態を確認する

従業員から退職の意思を伝えられたときには、雇用形態を確認することが大切です。先にも述べたように、従業員が無期雇用の場合は、原則として退職の意思表明を受けてから、2週間で退職させなければなりません。

一方、有期雇用の場合は、基本的に契約期間が満了するまでは退職を拒否することも可能です。ただし、民法628条で次のように規定されている点には注意が必要です。

第628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

(出典:e-Gov『民法』)

「やむを得ない事由」についての法的な定義はありませんが、病気や出産・育児、介護、パワハラ、賃金未払いなどが該当すると考えられています。やむを得ない事由の原因が従業員と企業側のどちらにあるかによって、企業が損害賠償責任を負う可能性もあるので注意が必要です。

そのため、有期雇用の場合は、退職の経緯を正しく把握しておくことも重要となります。

退職届を提出してもらう

退職手続きを円滑に進めるには、書面で退職届を提出してもらう必要があります。退職希望日を確認したうえで、問題がなければ退職届の提出を求めましょう。

書面が提出されたら、内容に漏れや不備がないかを確認する必要があります。後々のトラブルを防ぐために、口頭で申し出があったとしても、必ず書面で送ってもらうようにしましょう。

退職日までの取り扱いを検討する

退職日が決まったら、退職までの期間をどのように扱うかを検討します。無期雇用の場合、退職の申し出から2週間が経過するまでは引き続き従業員の地位にあるため、仕事をしてもらうことも可能です。

しかし、退職代行サービスを利用している以上は、現実的に出勤が難しいと考えられます。そのため、基本的には年次有給休暇や欠勤として取り扱うケースが多いのが実情です。

業務の引き継ぎを依頼する

退職後の業務遂行に支障をきたすことを防ぐためには、可能な範囲で引き継ぎを依頼する必要があります。特に、退職する従業員が1人で担当していた業務などは、突然抜けられてしまうと業務に大きな影響が出てしまうため、慎重な対応が求められます。

どうしても出社してもらうのが難しい場合には、「データのありかや分類方法を教えてもらう」などの方法で、少しでも影響を抑えることが大切です。

貸与物や私物の返還手続きを行う

退職にあたって、従業員に貸与していたパソコンやスマートフォン、社員証、名刺、鍵などがあれば、返却してもらう必要があります。ただし、従業員本人に直接届けてもらうことは期待できないため、基本的には宅配便などで送ってもらうこととなります。

また、会社内に退職する従業員の私物がある場合には、忘れずに郵送などで返却しましょう。郵送代をどちらが負担するかといった問題がありますが、企業と退職者が合意した形で進めるほうが無難です。

一般的に、貸与物や私物の返却にかかる郵送代については、退職者に負担してもらって問題ないと言えますが、場合によっては「私物を送らずに、そのまま廃棄してもらいたい」といった要望もあるでしょう。

物品の取り扱いについて不明な場合は、退職代行サービスを通じて退職者に回答してもらい、適切に処理を進めることが大切です。

【番外編】他の従業員をフォローする

退職する従業員への手続きが済んだら、社内へのフォローも忘れずに行うことが大切です。まずは、退職によって生じた欠員をカバーするためにも、実質的な業務負担の増加分を検証して、配置転換などを行いましょう。

その際、不慣れな業務に取り組むメンバーに対しては、十分なフォローを行い、評価につながる旨などを伝えておくことが重要です。そのうえで、新たな従業員をすぐに募集する旨も伝えるようにしましょう。

また、重要なポジションの従業員が退職する場合には、残ったメンバーへの心理的な影響も気にかけておく必要があります。特に、業務上の接点や人間関係のつながりがあった従業員については、面談などを通して丁寧にケアを行いましょう。

退職代行サービスを使われて、退職手続きに関する確認事項の把握や退職証明書を作成したい方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

退職代行にまつわるトラブル事例

従業員が退職代行サービスを利用して退職することにより、企業にはどのような問題が生じるのでしょうか。ここでは、従業員が退職代行サービスを利用した企業が陥りやすいトラブルを、3つのケースに分けてご紹介します。

①他の従業員の業務負担が増えて、不満につながる

退職代行サービスからの連絡を受けた後すぐに従業員が退職すると、人員補充が間に合わないため、他の従業員の業務量が一時的に増加し、不満につながりやすくなるといえます。具体的には、退職した従業員の担当業務の割り振りや得意先への連絡、欠員補充のための採用業務など、やるべき業務の範囲も広いです。

一時的とはいえ業務が増えることで。他の従業員の不満に発展することもあります。

②企業としての信頼や評判に影響が出る可能性がある

従業員が「退職代行サービスを利用して退職した」という話が広まることで、顧客や取引先での信頼や評判に悪影響が出る可能性もあります。弁護士は守秘義務を負っているため、口外することはありませんが、一般の退職代行サービスや依頼した従業員本人から話が広がる場合もあります。

また、社内にも噂が流れることで、退職の連鎖が起きるケースもあるでしょう。

③退職を拒んだことで、訴訟に発展する

退職代行サービスからの連絡に対し、企業が退職を拒んでしまうと、訴訟を起こされるケースもあります。企業としては、「一緒に働きたい」「今後に期待している」という気持ちで説得しても、退職を決めた従業員にとっては「無理な引き留めに遭っている」と圧を感じることもあるかもしれません。

特に、「パワハラを受けていた」「毎日サービス残業をしていた」などの退職理由で退職代行サービスを利用している方であれば、訴訟に発展する可能性はあるでしょう。円満退職を希望している場合、退職理由にパワハラなどの記載がないこともありますから、退職を申し出た社員の所属部署などに聞き取り調査を行う必要性も考えられます。

従業員に退職代行を使われたときにトラブルを避ける3つのポイント

退職代行を通じた退職の申し出が行われたとき、トラブルへの発展を防ぐためには次の3つのポイントを意識しておくことが大切です。

・退職代行サービス業者との交渉は行わない

・従業員との対話は任意でしか行えない

・年次有給休暇の消化状況を確認する

退職代行サービス業者との交渉は行わない

退職代行サービスが未払い賃金や有給休暇などに関する交渉を持ちかけてきたときには、非弁行為として違法になるので、取り合うべきではありません。前述のように、退職代行において具体的な交渉が行えるのは、弁護士か日本労働産業ユニオンのみです。

仮に、資格のない退職代行サービスが退職条件をまとめたとしても、退職の手続きそのものが無効になる可能性もあります。そのため、「非弁行為につき交渉を進めることができない」という旨をハッキリと伝えるとよいでしょう。

なお、2024年12月現在において、日本労働産業ユニオンが扱う退職代行サービスは「退職代行トリケシ」という名称で運営されています。退職代行サービスが条件交渉を行う場合は、正当性を担保するためにもきちんと身元を明らかにするのが通常であるため、運営企業やサービスの名称をチェックしておくことが重要です。

従業員との対話は任意でしか行えない

退職を申し出た従業員との対話・交渉は、強制的に行うことはできません。退職代行を通じて本人の意思によるものかどうかは確認できますが、それ以上の接触は望めないと考えるほうがよいでしょう。

退職代行サービスを利用している時点で、基本的に企業側とは直接関わりたくないという意思表示を意味するため、無理に電話やメールで連絡を取ろうとすればトラブルに発展するリスクもあります。

年次有給休暇の消化状況を確認する

退職の意思が伝えられた際は、従業員本人の勤務状況をチェックし、有給休暇が残っているかを確認してください。有給休暇の日数が残っている状態で従業員から申請があった場合には、会社側は拒否できません。

また、仮に退職日までに消化ができない場合であっても、未消化のまま退職させてしまうと労働基準法違反となる可能性があり、残存分の賠償請求をされるリスクが発生します。有給を退職日までに消化できない場合は、退職代行サービスを通じて退職日の変更を検討してもらったり、残存分の買い取りを提案したりしてみるとよいでしょう。

残った有給休暇は、退職日に消滅する仕組みとなっていますが、無用なトラブルを避けるためにも「残存分の買い取りに応じる」などの柔軟な対策を講じることが大切です。それほど手間のかかる手続きではないため、あくまで法律のルールに沿って、適切に処理していくことが重要です。

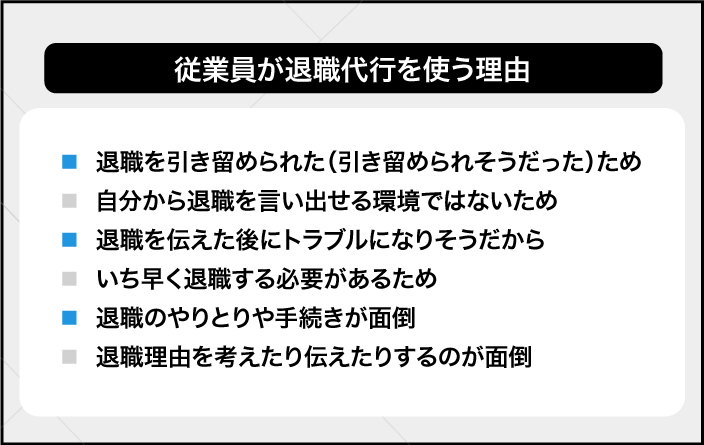

従業員が退職代行を使う理由

株式会社マイナビが行ったアンケート調査によれば、退職代行サービスが使われた理由として、上位から順に次のような回答が多いことが公表されています。

・退職を引き留められた(引き留められそうだった)ため:40.7%

・自分から退職を言い出せる環境ではないため:32.4%

・退職を伝えた後にトラブルになりそうだから:23.7%

・いち早く退職する必要があるため:22.4%

・退職のやりとりや手続きが面倒:13.8%

・退職理由を考えたり伝えたりするのが面倒:13.4%

このように、「退職を受け入れてもらえない」「自ら言い出せる環境ではない」など、職場との信頼関係に原因がある回答が多いのが特徴です。退職代行を通じた退職の申し出が頻発する場合は、社内に何らかの要因が隠れている可能性にも目を向けなければなりません。

(出典:株式会社マイナビ『「退職代行サービスに関する調査レポート(企業・個人)」を発表』)

退職代行を使われないための4つのポイント

退職代行を通じた退職は、従業員との話し合いの余地がほとんど残されておらず、業務の引き継ぎなどで大きなダメージを受けやすいのが特徴です。退職代行の利用を防ぐためにも、予防につながるポイントを的確におさえておく必要があります。

・退職代行を使われる原因を把握する

・従業員と円滑なコミュニケーションが取れる環境を構築する

・労働環境や待遇を改善する

・自社にマッチングした人材を採用する

退職代行を使われる原因を把握する

根本的な解決を図るためには、やはり退職代行を使われてしまう原因を把握する以外にありません。企業側で特に思い当たるフシがない場合、「なぜ直接話してくれないのか」と従業員を責めてしまいそうになる面もあるかもしれませんが、まずは冷静に原因を突き止めることを優先しましょう。

そもそも、従業員の悩みは、自身を評価する立場にある上司や人事担当には直接話しづらいものです。そのため、匿名のアンケート調査を行ったり、ハラスメントの有無がないかを確認したりして、できるだけ本音を引き出しやすい場を設けるのがポイントです。

そして、原因が究明できたら、速やかに職場環境を改善していく必要があります。

従業員と円滑なコミュニケーションが取れる環境を構築する

退職代行サービスを使われないためには、日ごろから職場の雰囲気や人間関係を見直し、円滑にコミュニケーションが行えるようにすることも重要です。先ほどご紹介したように、退職代行サービスが使われる理由には、会社との結びつきや信頼関係が強く関連しています。

つまり、「どうせ受け入れてもらえないだろう」「トラブルになりそうだ」といった職場へのマイナスイメージが、急な退職につながってしまうということです。そのため、定期的な1on1ミーティングやカウンセリング、自己申告による配置換え制度などを導入し、従業員が自分の意見を表現しやすくなる環境を整えるのが有効といえるでしょう。

労働環境や待遇を改善する

退職代行の利用を防ぐためには、労働環境や待遇を見直して退職率自体を下げることも大切です。働きやすい環境を整備し、会社や組織に対する従業員の帰属意識を高められれば、仮に退職することになっても話し合える余地が生まれやすくなります。

その結果、業務の引き継ぎなども問題なく行えれば、円満に送り出すことができるでしょう。

自社にマッチングした人材を採用する

退職代行を使われないためには、自社にマッチングした人材を採用することが大切です。人間関係や労働環境などに問題がないにもかかわらず、それでも退職が頻発する場合は、採用のミスマッチを疑う必要があります。

「採用する人材と自社の価値観や社風が合わない」「スキルを活かせる業務を任せられていない」など、ミスマッチを見落とすことによって、人材の流出が起こってしまうケースも少なくはありません。この場合は、改めて自社が求める人材像を見直し、採用の段階までさかのぼってマッチングを改善していくことが大切です。

退職代行の利用状況

退職代行サービスは、実際にどのくらいの割合で利用されているのでしょうか。ここでは、さまざまな調査レポートをもとに、退職代行の利用状況をご紹介します。

【事業規模・業種別】退職代行の利用状況

株式会社東京商工リサーチが2024年に行ったアンケート調査では、大企業の18.4%、中小企業の8.3%で退職代行サービスからの退職手続きの要請を経験しているという結果が出ています。また、業種によっても、以下のように退職代行の利用状況は異なります。

| 業種 | 退職代行を利用された企業の割合 |

|---|---|

| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 33.3% |

| 各種商品小売業 | 26.6% |

| 宿泊業 | 23.5% |

| 物品賃貸業 | 22.2% |

| その他の事業サービス業 | 20.0% |

(出典:株式会社東京商工リサーチ『2024年 企業の「人材確保・退職代行」に関するアンケート調査』)

上記のように、特に接客業や販売業といったBtoCの業種における利用率が高くなる傾向が見られます。

【年齢・職種】退職代行の利用状況

続いて、年齢や職種別の利用状況も見ていきましょう。株式会社マイナビが2024年に公表した「退職代行サービスに関する調査レポート」では、直近1年間で退職代行を利用した年齢別の割合が次のように示されています。

| 年齢層 | 利用率 |

|---|---|

| 20代 | 18.6% |

| 30代 | 17.6% |

| 40代 | 17.3% |

| 50代 | 4.4% |

| 職種 | 利用率 |

|---|---|

| 営業 | 25.9% |

| クリエイター・エンジニア | 18.8% |

| 企画・経営・管理・事務 | 17.0% |

| サービス職 | 13.3% |

(出典:株式会社マイナビ『「退職代行サービスに関する調査レポート(企業・個人)」を発表』)

上記のデータから、退職代行は新卒者だけでなく、幅広い年代で利用されていることがわかります。また、職種に関しては営業がもっとも高く、次いでクリエイター・エンジニア、企画・経営・管理・事務の順に多いことが明らかにされています。

退職代行を使われるリスクを避けるためには、自社の業種や職種、従業員の年齢層などを踏まえた想定も重要になるといえるでしょう。

退職代行でよくある疑問

退職代行による手続きが行われたときには、個別のケースに合わせた適切な対応が求められます。退職代行でよくある疑問について、どのように対処すべきなのかを具体的に確認しておきましょう。

従業員が年次有給休暇を使い切っている場合は?

従業員が有給休暇を使い切っている場合は、退職日までの出社を求めることは可能です。しかし、退職を希望している従業員に対して無理に出社をお願いしても、職場の雰囲気が悪くなったり、他の従業員へ悪影響が及んだりする恐れが懸念されます。

この場合は残りの日数を欠勤扱いにするか、従業員との合意のうえで、2週間の経過を待たずに即日退職という判断も可能です。なお、退職代行を利用した場合であっても、実際に働いた分の給与を支払うのは企業の義務です。

後で振込金額について揉めないように、企業側は給与の支払いをする前に、あらかじめ支払金額、支払日について本人に確認しておきましょう。

従業員が社宅に住んでいる場合は?

退職する従業員が社宅を利用している場合には、退去してもらうのが一般的です。退去日は退職日とするか、退職日までの期間が短い場合は、1~2週間程度の猶予を設けるなどの検討をします。

従業員が期日までに退去できない理由がある場合は、話し合いにより可能な退去日を決めしましょう。また、退去時にはどういった点検が必要なのか、鍵の返却方法はどうするのか、といったことも事前に確認しておくことも大切です。

なお、私物などの残存物については、本人が廃棄してよいと意思表示をしていない限り、勝手に処分することはできません。従業員にもあらかじめその旨を書面などで伝えておき、残存物がないように確実な引き取りを促すとともに、引き取り時には「私物をすべて引き取りました」という取り決めをした覚書(おぼえがき)を交わしておくと安心です。

従業員の退職金の支払い規定がある場合は?

退職金制度がある場合は、原則として支払う必要があります。「退職代行サービスを通じての退職だから支払わない」という訳にはいきません。

退職金は法律上で定められた賃金ではなく、就業規則で定めた企業ごとの任意の制度です。就業規則の内容を確認し、適切に対応しましょう。

まとめ

退職代行サービスを使われてしまったときには、退職そのものを無理に引き留めようとするのではなく、トラブルへ発展するのを防ぐという考え方にシフトする必要があります。退職代行の運営元を確認し、必要に応じた対処を行いましょう。

そのうえで、退職代行の手続きが済んだら、再発を防ぐために原因を究明することが大切です。自社に改善できるポイントがないか、労務環境や人間関係、コミュニケーションの機会、採用のマッチ度などを総合的に見直してみるとよいでしょう。

退職代行サービスを使われて、退職手続きに関する確認事項の把握や退職証明書を作成したい方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

(制作協力/株式会社STSデジタル、編集/d’s JOURNAL編集部)

原因から見直せる対策を紹介!離職防止の施策・手法まとめ

資料をダウンロード