『銀河英雄伝説』から考える、人材登用の極意と組織運営の難しさ

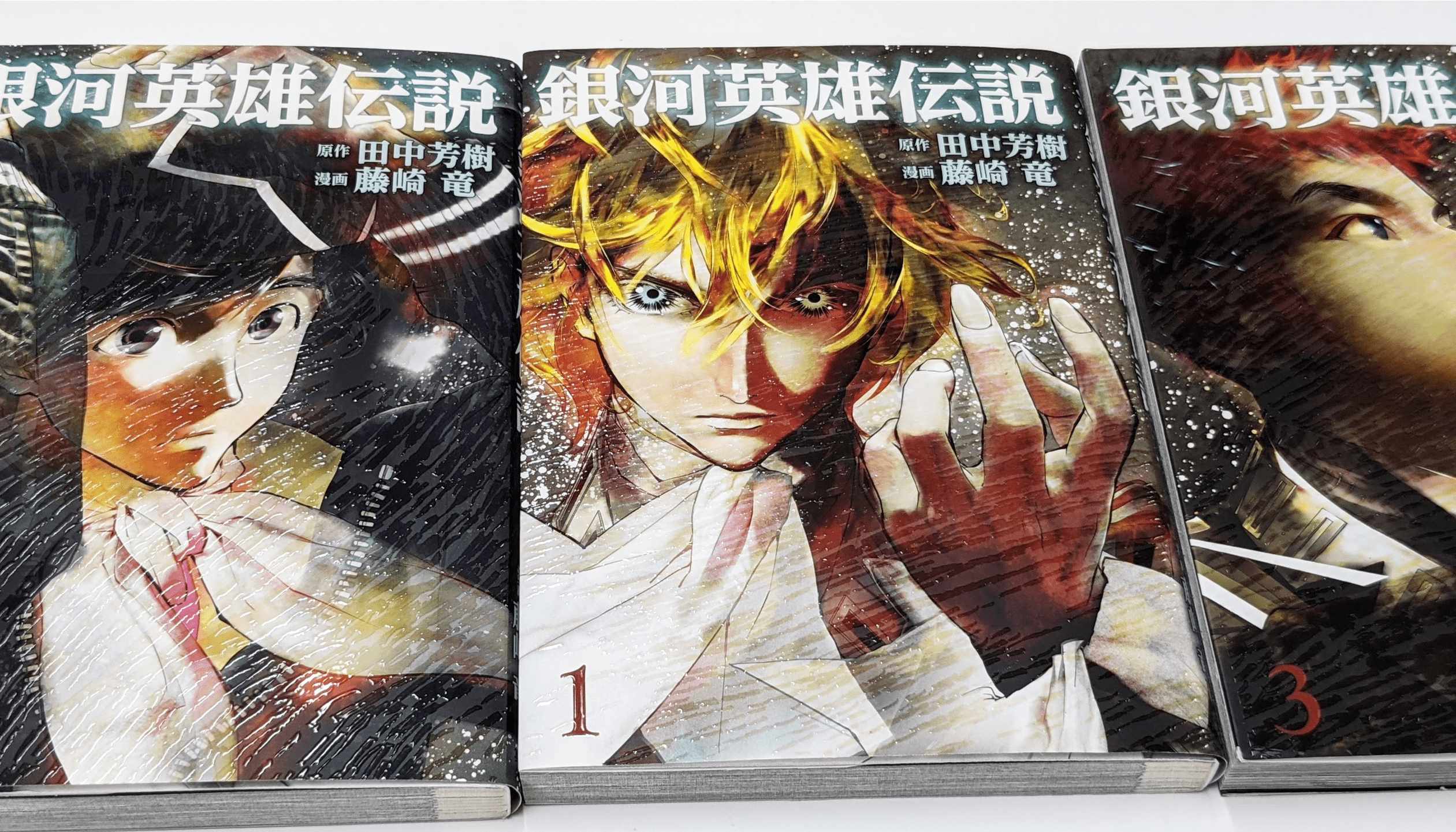

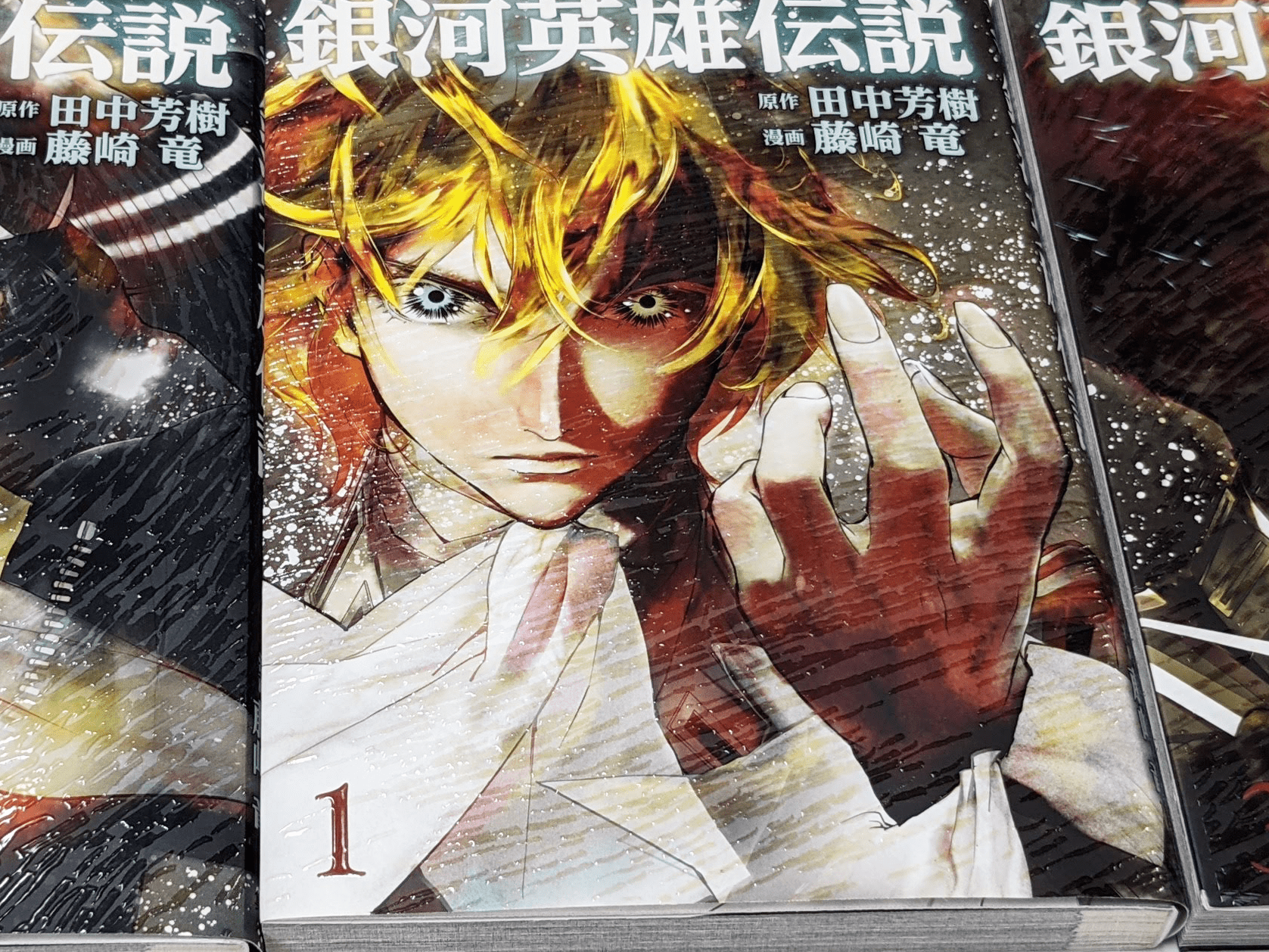

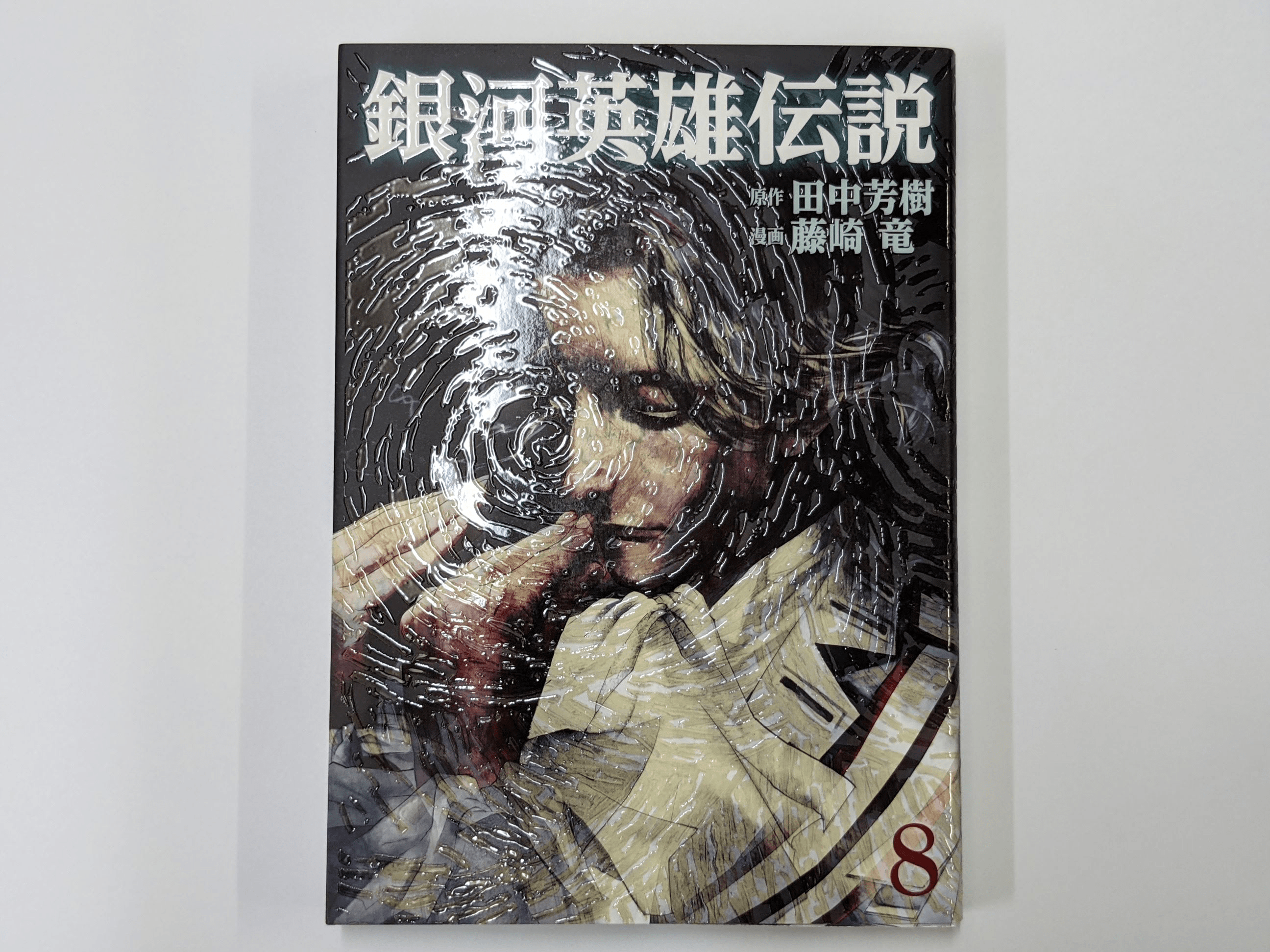

不朽の名作SF小説の一つである田中芳樹先生の『銀河英雄伝説』(東京創元社、以下、『銀英伝』)。銀河を舞台に、多くの英雄の栄枯盛衰と戦いを描く『銀英伝』は、組織として考えたいテーマが多く詰まっています。『銀英伝』を原作とする藤崎竜先生の漫画版『銀河英雄伝説』(集英社)は、原作の良さを凝縮させ、人材登用やトップの孤独などについて伝えています。今回は漫画版『銀河英雄伝説』を読みながら、組織をつくり、腐敗させずに運用していく難しさとその解決策について考えてみました。

「任せられる人」を組織にどう増やすか “実力主義者”ラインハルトの成功と失敗

『銀英伝』に登場する勢力は、主に三つあります。一つは「魔術師」とも呼ばれるヤン・ウェンリーが所属する民主共和制の自由惑星同盟。もう一つは、自由惑星同盟と敵対する帝国主義の銀河帝国。そして、商人が集まり、自由惑星同盟や銀河帝国の戦いを裏から操ろうとする第三勢力・フェザーン自治領です。

銀河帝国側の中心的なキャラクターの一人で、「常勝の英雄」とも呼ばれる戦争の天才、ラインハルト・フォン・ローエングラム。彼は皇帝の寵姫となった姉のアンネローゼを取り返すために、銀河帝国の皇帝を倒し、組織の中で身を立てながら貪欲に人を集めていきます。

ラインハルトが人材登用で徹底したのは、実力主義です。ラインハルトは優秀な成績で幼年学校を卒業しましたが、自分一人では大きな目標を達成することはできないと自覚していました。一人でやれることには限界があるとわかっているからこそ、自分と同じように才能を持つ人材を見つけようとします。

ラインハルトがまず身近に置いたのは、引っ越し先で隣人になった、ジークフリード・キルヒアイス。ともに帝国軍幼年学校に入るよう誘います。ラインハルト自身は貴族階級の出身ですが、キルヒアイスは平民出身。しかしラインハルトは、身分や出自に関係なく優れた能力を持っているかどうかで人を評価し、登用していきます。

それは、かつて敵対した人に対しても同様です。皇帝の死後、後継者を巡って起きた帝国内の内乱で、敵対する貴族側の指揮官だったアーダルベルト・フォン・ファーレンハイト提督が捕虜となって謁見に来たとき、ラインハルトはファーレンハイトの意思を確認した上で、あっさりと自身の陣営に呼び込みます。その理由については詳細に描かれていませんが、過去のファーレンハイトの実績を見た上で評価していたからこそ、できたことだったのでしょう。

もちろん人材が重要だからといって、頭数だけを集めればよいわけではありません。組織が組織として機能するには、人数もさることながら、人材の質も重要です。それは、『銀英伝』の銀河帝国内で起きた内乱「リップシュタット戦役」の勝敗からもわかります。リップシュタット戦役で、ラインハルトは帝国内の有力貴族らが結束した「リップシュタット貴族連合」と対立します。組織の規模では、貴族連合側の方が大きかったと見られますが、結果的に勝利したのはラインハルト側でした。

これは、軍事的な指揮能力において、ラインハルトの方が優れていたためです。貴族連合側に有能な指揮官がいなかったわけではありませんが、貴族としてのプライドが許さずに、彼らは指揮官の指示を無視。結果として、指揮官の意欲を削ぎ、多くの人々が集まっても組織として機能できませんでした。この点を考えても、適切な人材を集めて彼らの長所を掛け合わせることにより、組織を機能させることが何よりも重要なのがわかります。

ただし、このラインハルトの組織づくりにも、問題がありました。ラインハルトは軍事の天才だったため、人材登用の評価において、宇宙での艦隊戦を中心とする軍事的能力に偏ってしまったことです。ラインハルト自身に、事務的な統治能力がなかったわけでは決してありませんが、軍人として出世した分、統治に必要な能力を評価することにはあまり積極的ではなかったようです。その結果、組織の構成は軍事的な能力がある人材に偏ってしまいました。

このような偏りがあるからこそ、物語としては面白い展開になっていくのですが、現実の組織運営では、偏りがあることによる弊害を許容するわけにはいきません。人が人を評価するとき、自分の得意分野では評価しやすいものですが、門外漢の分野において適切な評価をするのは、非常に難しいもの。バランスの良い組織をつくるためには、ある一面でだけではなく、さまざまな違った側面から総合的に評価できる人を置くべきでしょう。

「ナンバー2不要論」と「トップの孤独」

『銀英伝』で見られる組織論の中でも、有名なものの一つが「ナンバー2不要論」です。組織を維持するためには、組織のトップを脅かすような「ナンバー2」を置かずに、トップ以外の有力者は同格とすることで、トップに権力を集中させて独裁を確立させようとするもの。ラインハルト傘下に入った参謀長、パウル・フォン・オーベルシュタインが唱えました。オーベルシュタインは、ラインハルトの幼なじみであるキルヒアイスが実績を積めば積むほど、ラインハルトと同等、もしくはそれ以上に帝国内の支持を集め、いつしかトップの地位を脅かすのではないかと危惧しました。

ラインハルトと同じ学校で軍事教育を受けた学友、かつ前皇帝の寵姫の弟であるラインハルトの幼なじみということで、ラインハルトとともに出世してきたキルヒアイス。ラインハルトの決定に対し、非公式の場でキルヒアイスが意見を述べることで、その決定を覆させるシーンも出てきます。ラインハルトはそういったキルヒアイスの態度を受け入れており、キルヒアイスも自分の行動や能力は全てラインハルトあってのものだということを、周囲に明言しています。しかしオーベルシュタインの目には、キルヒアイスがその立場を特権的に捉えているように映ったのでしょう。

また、オーベルシュタインは理想のトップ像として、私情とは無縁で、周りに悩みを見せない孤高の存在であることを求めました。キルヒアイスは、ラインハルトが唯一苦悩や弱みを見せられる相手であり、そのことが二人の心情的な距離を近づけていました。キルヒアイスがいることで、トップに孤高を求めるオーベルシュタインが思い描く理想のトップ像とずれてしまうことも、オーベルシュタインの「ナンバー2不要論」につながったのでしょう。

しかしキルヒアイス亡き後、ラインハルトは孤高の存在として、苦しい道を歩みました。組織のトップは孤独で、自分一人で責任の大きい重要な決断をしなければいけません。現代でも、トップが孤高の存在であることによる問題が、注目され始めています。トップにも他者による精神的な支えが必要であることが指摘され、経営者や起業家を相手としたエグゼクティブコーチのサービスが登場するほどです。「ナンバー2」であるかどうか、社内にいるかどうかにかかわらず、トップの相手になり忌憚なく話を聞いてあげられる存在が、組織にとって重要であることは間違いないでしょう。

組織に入り込む「出世欲」「嫉妬心」に縛られた人々

『銀英伝』において、物語を彩るのはヤン・ウェンリーやラインハルトのような人物だけではありません。組織を混乱させるような、出世欲や嫉妬心に縛られた人々の物語を動かすキャラクターとして登場します。彼らは、自分が組織内で出世するため、あるいは実力者に対する嫉妬心から策略を立て、自らの身を滅ぼしたり、組織を間違った方向に進めてしまったりします。

藤崎版の『銀英伝』では冒頭から、ラインハルトとキルヒアイスが帝国の軍組織内の陰謀で僻地に追いやられ、敵ではなく味方に殺されそうになるエピソードが描かれます。このエピソード以外にも、銀河帝国では陰謀による殺害や恣意的な任命が相次ぎます。

このエピソードでラインハルトらを殺害しようとした軍の幹部は、ラインハルトに直接恨みを持っていたわけではありません。あくまでより地位の高い人に自分を出世させてもらうために命令を遂行しようとしたのです。命令でラインハルトを殺そうとした幹部は、軍という組織の中で自分の出世を考えた末に、謀略や陰謀に加担したというわけです。

こうした人物は、銀河帝国側に限った話ではありません。自由惑星同盟では、選挙のために出征を決める政治家らの腐敗を目にして、軍人の一部が救国軍事会議を結成し、クーデターを起こします。一見、腐敗した政治に憤る清廉潔白な軍人に見えますが、必ずしも全員がそうであるとは限りません。挙国一致による、無期限の戒厳令や反戦思想の禁止などといった厳しい方針を打ち出し、クーデターに反対する民間人の集会に銃を持ち込んで、多くの民間人を虐殺します。

組織の方針に沿わない主張や行動が、時に競争心や出世欲から生じることもあります。銀河帝国側には、幼年学校でラインハルトと同級生であり、学生時代にラインハルトをライバル視していたとされるイザーク・フェルナンド・フォン・トゥルナイゼン中将というキャラクターが出てきます。名門貴族出身の俊英として描かれ、決して愚鈍な人物ではありません。

しかし、皇帝の自由惑星同盟側への亡命をきっかけとする、帝国軍による同盟側への侵攻「神々の黄昏(ラグナロック)作戦」では、この戦いが軍で昇進するための最後のチャンスだと考え、彼は焦りを見せ始めます。ラインハルトという大きな存在のおかげで、帝国内の勢力争いは決着が見え始め、同盟側との戦いも有利になっていきます。全体的な戦況が決まる中、戦いが今後減っていけば軍人として訓練を受けてきた自分が活躍できる場面が減り、出世の可能性が少なくなると懸念したのでしょう。

こうした過度なライバル心から、組織にとって有害な行動を取るキャラクターは、同盟側にも出てきます。アンドリュー・フォーク准将です。同盟側の士官学校を優秀な成績で卒業し、自分は優秀であるというプライドの高さ故に、実戦で多くの功績を持つヤン・ウェンリーに嫉妬。フォーク准将は、ヤンを上回るために、帝国への大規模な遠征計画を上層部に提案します。

組織内に多くの実力者が集まり、適度な競争があることは、組織活性化のために必要かもしれません。しかし競争のための原動力が、フォーク准将のように他者を潰すほどの嫉妬に変わったとき、その競争意識は組織をむしばむことになります。

では、現実社会で組織を蝕むような人材の行動を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。ひとつは定期的に組織内の仕事のやり方や、お金の流れをチェックする内部監査を組織運営のプロセスに組み込むことです。チェックを受けていると意識できれば、組織を害するような行動はとりにくくなります。

また、フォーク准将のように、自分の才覚を示すために実績ではなく弁舌で他者を貶め、自分を優位に見せようとする人材は適切な評価で見抜いていくしかありません。銀英伝には登場しませんが、現実の組織では一人の人物を上司や部下など多方面から評価するという方法もあります。

【まとめ】

組織対組織の争いを描く『銀英伝』からは、実力主義の人材登用の重要さやトップの孤独など現実にも関心が高い組織上の課題が詰まっています。厳しい罰則や上位下達の組織の在り方といった軍隊の手法の一部は、現代社会では受け入れられないものがあることは事実ですが、組織運営面では参考になるものがあることは事実です。うまく取捨選択しながら、考えるきっかけにしたいところです。

文/bookish、企画・監修/山内康裕