アンコンシャスバイアスとは?職場に潜む種類と対処法を人事向けに解説

d’s JOURNAL編集部

無意識のうちに持ってしまう偏見や思い込みを、アンコンシャスバイアスといいます。アンコンシャスバイアスは日常生活のさまざまな場面ではたらき、人間関係だけでなく組織づくりにも影響を与えることがあります。

この記事では、アンコンシャスバイアスの概要や企業への影響、解消に向けた取り組みなどについてご紹介します。

イラスト豊富で視覚的に学べる「アンコンシャスバイアス研修資料」を無料でダウンロードいただけます。社内研修や学びの第一歩に、ぜひご活用ください。

アンコンシャスバイアスとは?

アンコンシャスバイアスとは、無意識の偏見・思い込みを意味する言葉です。英語の「unconscious(自覚しない、無意識の)」と「bias(偏見、先入観)」が組み合わさってできています。

アンコンシャスバイアスは過去の経験や日々接する情報などから形成され、今日でも日常生活のさまざまな場面で発せられることがあります。「男性/女性は、●●であるべきだ」「若者/高齢者は、▲▲な人ばかりだ」といった偏見・思い込みがその代表です。

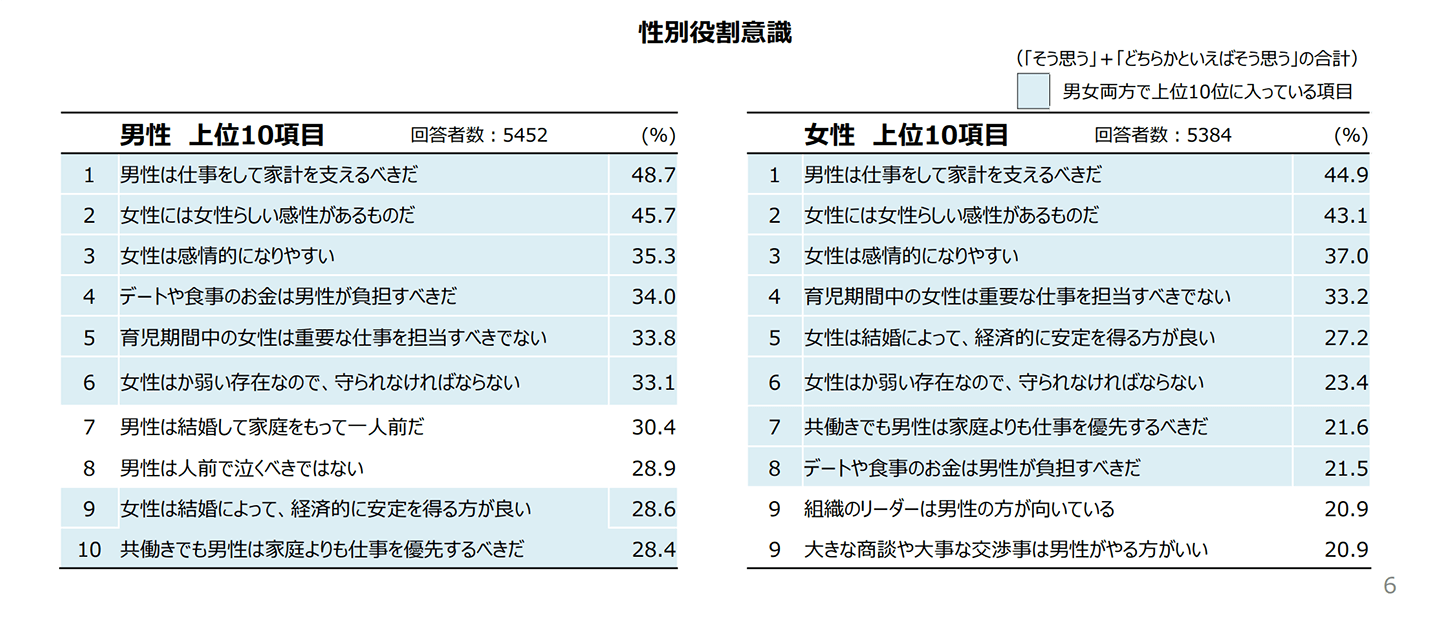

実際に、2022年に内閣府男女共同参画局が行った『性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査研究』では、性別による役割意識について、以下のような結果が出ています。

(引用:内閣府男女共同参画局『令和4年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査研究 調査結果』)

結果として「男性は仕事をして家計を支えるべきだ」「女性には女性らしい感性があるものだ」「女性は感情的になりやすい」といった回答が男女ともにトップ3を占めました。特に、1位の「男性は仕事をして家計を支えるべきだ」に関しては、約2人に1人がそのように感じていることになります。

アンコンシャスバイアスが生じる理由

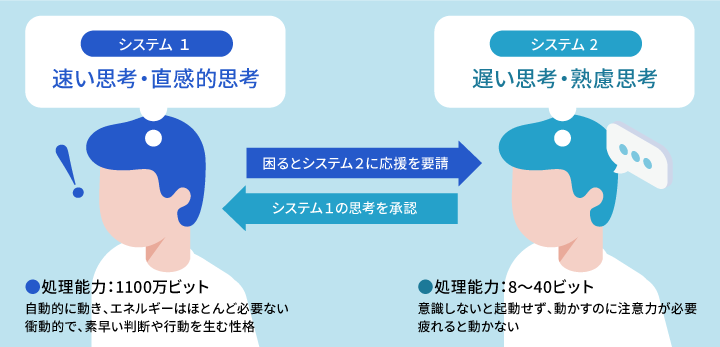

アンコンシャスバイアスが生じる背景の一つとして、脳の情報処理の特性が挙げられます。

人間の脳は、「意識的に処理するか」「無意識に処理するか」で、処理できる情報量に大きな違いがあります。意識的に処理できる情報量は「8~40ビット/秒」である一方、無意識で処理できる情報量は「1,100万ビット/秒」とされており、無意識による処理速度は圧倒的です。

アメリカの行動経済学者・心理学者であるダニエル・カーネマンは、無意識で行う速い思考(直感的思考)を「システム1」、意識的に行う遅い思考(熟慮思考)を「システム2」と定義し、両者の違いを分析しました。研究によれば、日常生活で私たち人間は、素早い行動につながる「システム1」を軸に判断しているとされています。

一方、「システム1」だけで情報処理ができない場合には、脳のエネルギー消費が大きい「システム2」に応援を要請します。しかし、エネルギー効率の面から見れば、「システム2」は脳に大きな負荷がかかるため、人間にとっては強いストレスを感じさせる要因です。

そのため、本来「システム2」で熟考しなければならないテーマも、「システム1」だけで処理されてしまう場合があると指摘されています。結果的に、バイアスのかかった認知や判断が行われてしまうというのが基本的なメカニズムといえます。

特に現代では、価値観や生活様式も多様化しており、「システム1」だけでは対応しきれない場面が増えているため、アンコンシャスバイアスによる弊害が目立ちやすいという点も関係しているでしょう。

(参考:ダニエル・カーネマン著『ファスト&スロー 上──あなたの意思はどのように決まるか?』早川書房)

(参考:ダニエル・カーネマン著『ファスト&スロー 下──あなたの意思はどのように決まるか?』早川書房)

注目されるようになった背景

アンコンシャスバイアスが注目されるようになった背景には、「DEIの推進」「労働人口構成の変化」の2つの要因が考えられます。

DEIの推進

まず、2010年代にアメリカの大手IT企業で明るみに出た従業員の「人種」や「性別」の構成比の偏りと、その解決策としてアンコンシャスバイアスの解消に向けた取り組みを重点的に実施したことがあります。

これにより、「DEI」の動きが世界的に広がっていきました。「DEI」とは、Diversity(ダイバーシティー=多様性)・Equity(エクイティ=公正性)&Inclusion(インクルージョン=需要・包含)の頭文字を取った略語です。多様性を認め、機会やリソースへのアクセスの公平性を担保しながら、多様性を受け入れていくことを指します。

労働人口構成の変化

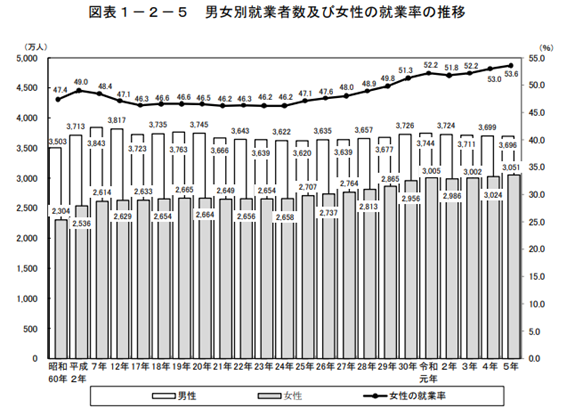

日本国内の企業では、「DEI」の実現に向けた動きとともに、はたらき方改革が推進されたことや、女性や外国人労働者の就業率の上昇により労働人口の構成が変化したことも理由に挙げられるでしょう。

(出典:厚生労働省『働く女性に関する対策の概況(平成15年1月~12月)』

内閣府の調査を見てみると2005年の女性(25~44歳)の就業率は64.0%でしたが、2023年には80.8%となっています。

また、外国人労働者も年々増加しています。2023年10月末時点で約205万人が日本ではたらいており、届出が義務化された2007年以降、最多です。

(参考:内閣府『第3節 我が国における外国人労働者の現状と課題』)

労働人口の構成が変化し、また経済産業省がダイバーシティー経営を推進する中でアンコンシャスバイアスの解消へ向けた取り組みを重要視していることから、日本の企業でもアンコンシャスバイアスが注目されるようになりました。

マイクロアグレッションとの違い

アンコンシャスバイアスと混同されやすい概念に、「マイクロアグレッション」があります。マイクロアグレッションは、直訳すると「小さな攻撃性」という意味で、日常の中の何気ない言動や態度に表れる無意識の差別や偏見を指します。発言した本人には悪意がなく、無自覚に相手を傷つけてしまう点が特徴です。

一方で、アンコンシャスバイアスは無意識の思い込みや偏見そのものを意味します。つまり、アンコンシャスバイアスという内面の偏った認知が、実際の言葉や行動として表れたものがマイクロアグレッションといえます。

アンコンシャスバイアスとマイクロアグレッションの違い

| アンコンシャスバイアス | マイクロアグレッション | |

|---|---|---|

| 意味 | 無意識に抱いている思い込みや偏見そのもの | 無意識の偏見が行動として表れたもの |

| 対象 | 思考・認知 | 言葉・行動 |

| 加害性の自覚 | ない | ない |

| 悪影響 | 偏見に基づく意思決定を生む | 相手に精神的ストレスを与える |

マイクロアグレッションは、アンコンシャスバイアスが形になって表れたものと捉えると理解しやすいでしょう。どちらも組織内で放置すると、従業員のエンゲージメントの低下や離職につながる恐れがあります。気づきにくいからこそ、正しい理解と継続的な学びが必要です。

アンコンシャスバイアスの問題点や影響例

アンコンシャスバイアスは、本人が無自覚のまま差別的・偏見的な考えを抱き、行動に影響を与えてしまう点が大きな問題です。個人にも企業にも深刻な悪影響を及ぼす恐れがあるため、その具体例を理解しておくことが大切です。

アンコンシャスバイアスの問題点は自分自身に対する過小評価

個人におけるアンコンシャスバイアスの問題点の一つとして、自分自身に対する過小評価が挙げられます。「自分は●●だからできない/無理だ」といった無自覚な思い込みは、その代表的な例です。このような思い込みはネガティブな思考に陥るだけでなく、モチベーションやチャレンジ精神の低下が起こることも考えられます。

そのような状況が続くと、離職の可能性も高まり、本人だけでなく企業にも影響を及ぼすことが懸念されるでしょう。

個人における問題点や影響例

個人レベルでは、アンコンシャスバイアスによって、自分自身に対しても不利な判断を下してしまう場合があります。例えば「自分は●●だから無理だ」「挑戦してもどうせ失敗する」といった無意識の思い込みにより、行動を起こす意欲やチャレンジ精神が低下するケースが見られます。

また、人は自分の経験や価値観に基づいて判断する生き物です。これまでの習慣や育ってきた環境、感情的なスイッチ(不安やコンプレックスなど)が影響し、自分とは違う考えや立場の相手を無意識に排除してしまうことも少なくありません。その結果、人間関係を狭めたり、自分自身の成長のチャンスを逃したりする恐れがあります。

このような状態が長く続くと、職場に居づらさを感じて離職に至るなど、本人にとって深刻な問題につながることが考えられます。

企業における問題点や影響例

アンコンシャスバイアスは、個人だけでなく企業にも悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは代表的な3つの例を見ていきましょう。

●採用や評価などで公正でない判断を下してしまう

●人間関係が悪化し、パフォーマンスが低下する

●組織の多様性が阻害される

採用や評価などで公正でない判断を下してしまう

管理職や直属の上司がアンコンシャスバイアスにとらわれてしまうと、公正な人事評価が行えなくなります。例えば、「大きなミスをした従業員はその後どんなに成功してもプラスの評価が得られない」「印象的な成果のみで能力を過大評価してしまう」といった現象が起こります。

そうなれば、やがては人事評価に対する従業員の不満がたまり、モチベーションの低下や離職につながってしまうこともあるでしょう。また、アンコンシャスバイアスは採用の場面でも悪影響を及ぼします。

「子育て中の女性は管理職に登用しづらい」「転職が多いから忍耐力がない」といった偏見にとらわれると、目の前の優秀な人材を見逃してしまう結果にもつながりかねません。

人間関係が悪化し、パフォーマンスが低下する

従業員がアンコンシャスバイアスを持ったままコミュニケーションに臨むと、組織の人間関係を悪化させてしまう可能性があります。特に、年齢や性別などに対する無意識の偏見は、普段の態度や会話に自然と表れてしまうものです。

「子どもの発熱で男性従業員が早退するのはおかしい」「ゆとり世代は忍耐力がない」など、ネガティブなアンコンシャスバイアスが原因で、職場の人間関係が悪化するケースは少なくありません。そして、組織の人間関係が悪くなれば、業務での意思疎通に支障を来し、パフォーマンスが低下してしまう恐れもあります。

組織の多様性が阻害される

現代の経営環境では、多様な人材が活躍できる環境づくりが社会的にも重要なテーマになっています。LGBTQ(※)をはじめとするセクシュアルマイノリティへの理解が進むとともに、外国人雇用の機会も増えており、多様な価値観を受け入れる組織が競争優位性を持つケースも増えてきました。

(※)LGBTQ・・・レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー・クィア/クエスチョニングの頭文字を取った言葉で、性的マイノリティを指します

この状態で社内の風土としてアンコンシャスバイアスを放置すると、大きなトラブルや組織力の低下を招きかねません。また、SNSなどによる拡散リスクもある現代では、従業員の人種や宗教、性別、文化に関する差別的な発言により、社会的な信用を損なう恐れもあります。

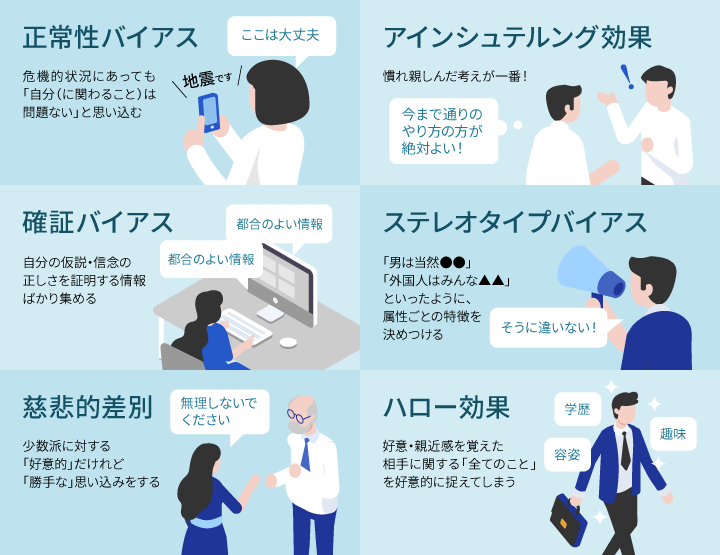

代表的なアンコンシャスバイアスの種類

アンコンシャスバイアスにはさまざまなパターンがあります。ここでは、日常で起こり得る代表的な10個のバイアスをご紹介します。

1.正常性バイアス

2.アインシュテルング効果

3.確証バイアス

4,ステレオタイプバイアス

5.慈悲的差別

6,ハロー効果

7.集団同調性バイアス

8.コミットメントのエスカレーション

9.インポスター症候群

10.権威バイアス

1.正常性バイアス

「正常性バイアス」とは、危機的な状況下にあるにもかかわらず、都合の悪い情報やデータを「無視」「過小評価」することを指します。トラブルが起こっていても「大丈夫、問題ない」と思ってしまい、対処が遅くなるところが正常性バイアスの問題点です。

正常性バイアスの例

●災害警戒情報が出されたエリア内に住んでいるにもかかわらず、「我が家は大丈夫」と情報を無視し、避難が遅れる

●業界全体の業績が悪化していても、「自分の会社は倒産しないだろう」と根拠なく思い込む

2.アインシュテルング効果

「アインシュテルング効果」とは、慣れ親しんだ考え方・視点に固執し、他の考え方や視点を認識しない、または無視してしまうことを指します。アインシュテルング効果が作用すると、新たなアイデアが生まれにくくなったり、優れた意見を軽視したりするなどの弊害が生まれます。

アインシュテルング効果の例

●イレギュラーな事態が発生しても、マニュアル通りの対応から抜け出せない

●過去の成功体験にこだわり過ぎてしまい、新しい方法を試そうとしない

3.確証バイアス

「確証バイアス」とは、自分の仮説や信念、価値観などの正しさを証明する情報ばかり集め、反証する情報や意見を「無視する」「集めようとしない」ことを指します。確証バイアスが作用すると、客観的・科学的な事実が否定されるため、誤った意思決定をする原因となります。

確証バイアスの例

●相手の血液型がA型だとわかると、A型の性質として特徴的といわれる「几帳面(きちょうめん)さ」が目につき、「A型は几帳面(きちょうめん)」という前提が正しいと認識する

●抗がん剤治療に消極的な患者が、リスクやデメリットばかり検索し、「抗がん剤は危険だ」と確信する

4.ステレオタイプバイアス

「ステレオタイプバイアス」とは、「性別」や「年齢」「国籍」「職業」といった属性ごとに特定の特徴があるといった固定観念によって判断することを指します。ステレオタイプバイアスが作用することにより、先入観によって判断を誤ったり、社会的に不適切な発言・態度をとったりする場合があります。

ステレオタイプバイアスの例

●医師や政治家は「男性」、保育士や看護師は「女性」の職業だと思い込む

●外国人は自己主張が強くて、マイペースな人ばかりだと思い込む

5.慈悲的差別

「慈悲的差別」とは、自分よりも立場が弱いと思う他者に対して、先回りして不要な配慮や気遣いをすることを指します。慈悲的差別によって、他者の機会を無自覚に奪ったり、かえって傷つけたりするリスクがあります。

慈悲的差別の例

●体力に問題がなくても、「高齢者」や「女性」には重いものを一切持たせない

●体調にまったく問題がないにもかかわらず、「妊娠中」だからと残業を一切認めない

6.ハロー効果

「ハロー効果」とは、特定の目立つ特徴を基に、全ての評価が影響されてしまうことを指します。ハロー効果には「ポジティブハロー効果(優れた特徴によって評価がプラスに偏ること)」と「ネガティブハロー効果(劣った特徴によって評価がマイナスに偏ること)」の両面が存在する点が特徴です。

ハロー効果が作用すると、人の本質を見極めることが難しくなり、誤った評価をしてしまう可能性があります。

ハロー効果の例

●採用面接の場で、優れた学歴によって、実際には業務に直結しないにもかかわらず「仕事ができる人」と判断してしまう

●中途採用で、大手企業出身というだけで全ての評価がプラスに傾いてしまう

7.集団同調性バイアス

「集団同調性バイアス」とは、所属する集団の意見や価値観に無意識に合わせ、自分自身の意見や判断を抑えてしまう心理現象のことです。

周囲に異論を唱えることを避け、多数派に同調していては、柔軟で多様な視点が失われてしまいます。特にビジネスの場では、少数意見が軽視され、イノベーションが生まれにくくなるリスクがあります。

集団同調性バイアスの例

●社内会議で「みんながそう言うなら…」と自分の意見を言わずに合わせる

●災害発生時に周囲が避難しない様子を見て、自分も逃げ遅れてしまう

8.コミットメントのエスカレーション

「コミットメントのエスカレーション」とは、過去の自分の意思決定を正当化しようとするあまり、その判断に固執し続けてしまう心理傾向を指します。たとえ損失が明らかである状況でも「ここまで投資したのだから」「途中で引くのは格好が悪い」といった思いが邪魔をし、適切に撤退できなくなるケースが見られます。

コミットメントのエスカレーションの例

●赤字続きのプロジェクトに追加予算を投入し続けてしまう

●すでに成果が見込めない取引に、途中で断念できずさらに労力を費やす

9.インポスター症候群

「インポスター症候群」とは、自分の能力や実績を正当に評価できず、「自分には無理だ」「たまたま運が良かっただけだ」と思い込んでしまうことです。自分に自信が持てずに可能性を閉ざし、キャリアや成長のチャンスを逃す原因になります。

インポスター症候群の例

●上司に推薦されても「自分には役職は向いていない」と辞退してしまう

●過去の成果を「まぐれだった」と考え、自分を認められない

10.権威バイアス

「権威バイアス」とは、立場や肩書き、知名度の高い人の意見を必要以上に信用し、自分の判断を歪めてしまう心理現象のことです。地位のある人の意見を疑わずに受け入れることで、本来検討すべき視点を無視してしまい、誤った結論に至る恐れがあります。

権威バイアスの例

●「社長が言うのだから間違いない」と検証せずに方針を決めてしまう

●有名人の推薦商品を無条件で高品質だと信じ込む

職場で起こりやすいアンコンシャスバイアスの具体例

実際の職場で、アンコンシャスバイアスはどのような形で表れるのでしょうか。ここでは、採用、人事評価、人材育成、配置・昇進の4つのシーンを想定して、具体例を見ていきましょう。

採用場面でのよくある事例

採用の現場では、面接官自身も気づかないままアンコンシャスバイアスに影響されることがあります。

採用場面でのよくある事例

●自分と似た価値観や趣味を持つ転職希望者に安心感を覚え、優遇してしまう

●出身大学や学歴によって「優秀に違いない」と思い込む

●「体育会系出身だから忍耐力があるだろう」と決めつけて採用を進める

●「女性は総合職には向かない」との先入観から、一般職にしか推薦しない

●「子育てや介護の経験がある人は仕事に集中できない」と考え、不採用にする

●外国籍の転職希望者に対して「日本の文化になじめないのでは」と偏見を持つ

●非正規での就労経験しかない転職希望者を、正従業員としての能力不足と見なす

選考過程では偏見や思い込みを排除し、あくまでも自社に合った人材であるかどうかを判断しなければなりません。

人事評価でのよくある事例

人事評価のシーンでも、無意識の思い込みによって公平さが失われる恐れがあります。

人事評価でのよくある事例

●直近の成果だけを重視し、長期的な努力を正当に評価しない

●性別や年齢、出身地など、仕事とは無関係な属性で評価が左右される

●自分と馬が合う従業員を甘く評価し、逆に合わない従業員は厳しく見る

●前回評価が低かった従業員に対して「どうせ今回もだめだろう」と決めつける

●上司の意見に逆らわない従業員を「協調性がある」として高く評価する

●子育てや介護中の従業員を「十分にはたらけない人材」と評価してしまう

●外国籍の従業員の語学力やマナーを過剰に不安視して低評価をつける

不公平な人事評価は従業員が企業に不満を持ち、退職へと至る理由になり得ます。

人材育成場面でのよくある事例

人材育成でも、アンコンシャスバイアスによる偏見が影響を与えるケースがあります。

人材育成場面でのよくある事例

●「女性は事務やお茶出しを担当すべき」と役割を決めつける

●定時退社する従業員を「やる気がない」と見なし、チャンスを与えない

●「女性従業員は出産後すぐに辞める」と決めつけ、重要な業務を任せない

●自分と同じ大学出身者にばかり指導や助言を厚くする

●「若手従業員には責任のある仕事はまだ早い」と判断し、挑戦の機会を奪う

●障害を持つ従業員に対し「難しい仕事は無理だろう」とスキルを試さない

●外国籍の従業員には多様性教育を優先させ、能力開発を後回しにする

人材育成場面でのアンコンシャスバイアスは、中長期的に意識する必要があります。

配置・昇進場面でのよくある事例

人事異動や昇進にも、アンコンシャスバイアスが意図せず影響を及ぼします。

配置・昇進場面でのよくある事例

●「子育て中の女性には転勤が難しい」と決めつけ、異動の選択肢を与えない

●本人の適性や希望を考慮せず、性別や年齢だけで配置を決める

●外国籍の従業員は「通訳や翻訳だけが得意」と思い込み、ほかの業務を任せない

●年齢が高い従業員には「新しい業務は負担だろう」と挑戦の機会を与えない

●「お客さまが戸惑わないように」と、セクシュアルマイノリティの従業員を外す

●長期の介護をしている従業員には「管理職は無理」と昇進を止める

●正社員登用を希望する非正規雇用の従業員に、必要以上に高いハードルを設定する

その企業に長く勤めている従業員に対しても、アップデートした価値観に基づき、正しい配置・昇進を行いたいところです。

イラスト豊富で視覚的に学べる「アンコンシャスバイアス研修資料」を無料でダウンロードいただけます。社内研修や学びの第一歩に、ぜひご活用ください。

アンコンシャスバイアスへの対処方法

最後に、アンコンシャスバイアスによって不適切な言動を取らないための対処方法を見ていきましょう。個人と企業、それぞれができる対処法を紹介するので、ぜひ実践してください。

個人の対処方法

アンコンシャスバイアスは誰にでも起こり得る無意識の偏りですが、個人の努力によって意識的に軽減することは不可能ではありません。ここでは、個人が取り組める具体的な対処方法をご紹介します。

●アンコンシャスバイアスについて知識を身に付ける

●アンコンシャスバイアスを意識する

●相手の表情や態度などの反応に注意する

アンコンシャスバイアスについて知識を身に付ける

アンコンシャスバイアスに向き合うための第一歩は、その仕組みや特徴について正しく理解することです。自分の中にどのような先入観や思い込みが潜んでいるのかを学び、知識として整理しておくことで、無意識の判断に流されにくくなります。

「性別による役割意識」や「学歴による能力の決めつけ」など、典型的なバイアスのパターンを知っておくと、自分が似たような場面に直面した際に気づきやすくなるでしょう。書籍やセミナーなどを活用し、継続的に知識を更新していく姿勢も大切です。

アンコンシャスバイアスを意識する

アンコンシャスバイアスは無意識のうちに表れます。そのため、日頃から「自分は何に基づいてこの判断をしているのか」と問い直し、思考の癖に気づく習慣をつくりましょう。

また、決めつけや偏見に基づく言葉遣いを避ける意識も重要です。例えば「どうせできないだろう」「この人はこうあるべきだ」という表現は、無意識のバイアスを助長します。自分の発言や態度を改めて振り返り、偏見が含まれていないかを確認する時間を設けたいところです。

相手の表情や態度などの反応に注意する

自分の言動が相手にどう伝わっているか?に注意を払い、相手のサインを見逃さないことも大切です。

アンコンシャスバイアスによる発言や態度で、相手が不快感や違和感を覚えた場合には、その反応が表情や声のトーン、態度に表れることがあります。そうした変化に気づいたらそのままにせず、「今の説明で大丈夫だったか」を確認し、必要であればていねいにフォローしましょう。

相手とのコミュニケーションの中で、常に双方向の対話を意識し、違和感を残さないように努めることが、アンコンシャスバイアスを抑える行動につながります。

企業の対処方法

続いて、企業でできる取り組みをご紹介します。

●自社の状況をアンケートや話し合いで把握する

●研修(トレーニング)を実施する

自社の状況をアンケートや話し合いで把握する

まず、自社の状況を把握することが挙げられます。状況の把握方法としては、アンケートや話し合いが効果的です。

アンケートでは、具体例を提示し、自分が当てはまるかをチェックするといった形式にすると、自社内でのアンコンシャスバイアスの傾向を把握しやすくなります。具体例を示すことで、従業員が自分自身の無意識の思い込みに気づくきっかけにもなり得るでしょう。

なお、自社で実際に起きている問題や今後起こり得るトラブルを把握するためには、アンケートだけでなく従業員との話し合いの場を設けることをお勧めします。その際は、従業員が安心して話ができるよう心理的安全性の確保にも留意が必要です。

研修(トレーニング)を実施する

自社内でのアンコンシャスバイアスの傾向を把握したら、ロールプレイングや座学研修といった研修(トレーニング)を実施して問題を解消するための取り組みを実践します。

トレーニングには、「自身が抱く偏見と向き合う」「少数派について理解する時間を設ける」「事例から適切な対応を学ぶ」といった方法があります。社内だけでなく外部の研修資料や講師によるセミナーを活用し、客観的かつ体系的な知識を身に付けてもらうことも有効です。

ただし、これらは一朝一夕に効果が出るものではないため、継続して実施する必要があります。

まとめ

アンコンシャスバイアスには企業内の人間関係を悪化させたり、組織の多様性が阻害されたりする懸念があり、経営にもさまざまな弊害をもたらします。一方で、無意識のうちに誰しもが抱いてしまうものでもあるため、意識的に改善を促さなければ、問題が放置されてしまうことも多いでしょう。

企業としてアンコンシャスバイアスについて学ぶ機会を設ければ、組織全体の対応力や理解力を底上げできます。自社の状況を見直す場の設定や研修の実施によって、多様性や柔軟性に優れた組織の実現を目指してはいかがでしょうか。

イラスト豊富で視覚的に学べる「アンコンシャスバイアス研修資料」を無料でダウンロードいただけます。社内研修や学びの第一歩に、ぜひご活用ください。

■関連記事『その判断軸、間違ってます!面接官がやりがちアンコンシャス・バイアス<お役立ち資料付き>』

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

スライド数32枚!イラスト豊富でわかりやすい アンコンシャスバイアス研修資料

資料をダウンロード