心理的安全性とは|組織を活性化させるポイントを解説

d's JOURNAL

編集部

一人ひとりが恐怖や不安を感じることなく、安心して発言したり、行動できたりする状態を「心理的安全性」といいます。Googleのリサーチチームが発表したことで広く知られるようになり、多くの企業で関心を持たれています。

心理的安全性が低ければ、従業員が本来の実力を発揮できないだけでなく、チーム全体の生産性の低下にもつながってしまうでしょう。

この記事では、心理的安全性の基本的な考え方や高めることで得られるメリット、ポイントや注意点などを詳しく解説します。

心理的安全性とは

心理的安全性を正しく理解するためには、まず基本的な意味と求められている背景を押さえておく必要があります。それぞれのポイントを解説します。

心理的安全性の概要

心理的安全性(psychological safety)とは、チームのメンバーである一人ひとりが恐怖や不安を感じることなく、安心して発言したり、行動したりできる状態のことを表します。「チームの中で自分が自分らしく働いている状態」や「安心して何でも言い合えるチームだと感じる状態」とも言い換えられるでしょう。

心理的安全性はアメリカのGoogle社が、「Project Aristotle」というプロジェクトの研究結果として公表したものであり、効果的なチームの実現を可能とする条件は何かという目的のもと研究が行われました。心理的安全性が高いほど、生産性の高いチームづくりにつながるという報告によって、国内外において注目されるようになりました。

新しいプロジェクトを始める際や、終了したプロジェクトに対する振り返りを行うときなどにおいて、チーム内での心理的安全性が高ければ高いほど、より建設的な議論が行えるものとされています。

心理的安全性が求められる背景

Google社が「生産性の高いチームは、心理的安全性が高い」という研究結果を公表したのは2016年です。「心理的安全性の高いチームのメンバーは、離職率が低く、他のチームメンバーが発案した多様なアイデアをうまく利用でき、収益性が高く、マネジャーから評価される機会が2倍多い」という事実が判明したことによって、さまざまな業種で注目を集めるようになりました。

研究においては、「誰がチームメンバーであるか」という点よりも、「チームがどのように協力しているか」が重要であったことがわかっています。個々の能力や働き方、仕事量や在職期間といった点についてはあまり問題とはならなかったのが注目すべきポイントです。

Google社の研究結果において、チームに影響を与える要素を重要度の高い順に並べると、以下のようになります。

1.心理的安全性

2.相互信頼

3.構造と明確さ

4.仕事の意味

5.インパクト

上記の5つの要素のうち、根幹をなしているのが心理的安全性だといえます。他者への気遣いや気づいたことを自由に発言できるといった安心感があるからこそ、仕事へのやりがいや業務における目標の達成につながるのです。その結果として、生産性を向上させることができます。

また、相互信頼が高いチームは質の高い仕事を時間内に達成するという特徴があります。メンバー各自が業務において期待されていることや、個々の行動がもたらす成果について全員で理解していることも重要です。

さらに、仕事に対する目的はメンバー間でそれぞれであっても、チーム全員が仕事に目的意識を備えていることも大事だといえます。加えて、「自分の仕事には意味がある」「チームの目標達成に自分の働きが貢献できている」といった感覚を抱くと、チームの生産性が向上することもわかっています。

心理的安全性が低い職場で生じる問題

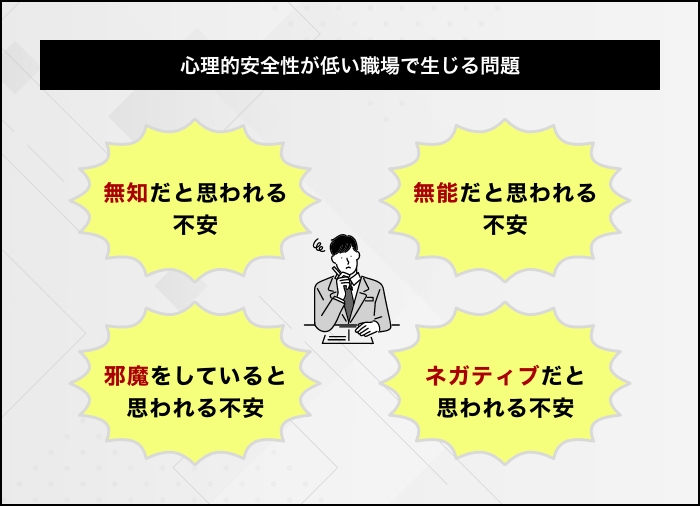

心理的安全性が高ければ、チームとしての生産性は向上しますが、一方で低い場合の影響についても把握しておく必要があります。心理的安全性が低い職場で生じる問題を4つの点から解説します。

無知だと思われる不安(Ignorant)

心理的安全性に不足が生じている場合、誰かに質問や相談をしなければならない場面であっても、「こんなことも知らないのか」といわれる不安のほうが先立ってしまいがちです。結果として、自分が無知であることを相手から思われる不安から、必要な行動が取れなくなってしまう恐れがあります。

本来であれば、業務に必要なことを聞かなければならないはずですが、十分なコミュニケーションを取れないことから、ミスを誘発する懸念が生じます。

無能だと思われる不安(Incompetent)

自らの欠点をさらすことを極端に恐れてしまい、相手から「こんなこともできないのか」といわれてしまうことへの不安が増します。無能であると思われたくない心理から、「自分のミスを素直に認めない」「ミスがあっても周りに報告しない」といった行動につながる恐れがあるでしょう。

早い段階であれば十分にカバーできたミスがそのまま放置されることによって、後から大きなトラブルへと発展してしまう恐れがあります。

邪魔をしていると思われる不安(Intrusive)

心理的安全性が低い職場環境においては、「チームメンバーに嫌われているのではないか」「あの人のせいで議論が進まないと思われているのではないか」といった不安が生じやすくなります。自分がチームの足を引っ張っていると思われることへの不安から、議論が長引くことを避けるようになり、自発的な発言や新しいアイデアの提案に消極的となる恐れがあるでしょう。

結果として、チームにとって有益な意見が出てこなくなってしまい、生産性が低下することにつながります。

ネガティブだと思われる不安(Negative)

心理的安全性が不足している状態だと、チームの足並みを乱すことを極度に恐れるあまり、本来であれば指摘をしなければならない場面でも消極的になりがちです。「あの人はいつも否定ばかりする」といった感情を相手から抱かれることを恐れ、何も提案しなくなってしまう恐れがあります。

業務の改善など前向きな指摘内容であっても、否定的な要素が少しでも含まれていれば発言することにためらいが生じてしまうでしょう。結果として、チームが抱えている課題を解決しづらくなるのです。

心理的安全性を高めることで得られるメリット

心理的安全性が高めることによって、具体的には次のメリットが得られます。

・仕事のパフォーマンスが向上する

・従業員エンゲージメントが高まる

・社内コミュニケーションが活性化する

各メリットについて、さらに詳しく見ていきましょう。

仕事のパフォーマンスが向上する

心理的安全性が高まれば、何といっても安心して仕事に取り組めるようになります。チーム内によい循環をもたらすことにつながり、個人のパフォーマンスが向上するでしょう。

仕事の効率化や業績のアップに結びつけられますし、チームメンバー間の活発な議論も期待できるようになります。チームメンバーが納得した形で目標に向かっていくため、達成のスピードも速まるはずです。

従業員エンゲージメントが高まる

心理的に安心して仕事ができる職場は、自らが本来備えている能力を存分に活かせるため、組織への愛着心が高まります。メンバーのエンゲージメントが向上することで、離職率が低下し、優秀な人材の流出も未然に防げます。

従業員エンゲージメントにおいて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

(参考:『従業員エンゲージメントとは|効果的な取り組みと事例・向上のメリットを解説』)

社内コミュニケーションが活性化する

心理的安全性が高まれば、メンバーのそれぞれが不安を感じて発言を控えるといったことが少なくなるので、チーム内のコミュニケーションが活発になるでしょう。円滑にコミュニケーションが行われることで、メンバー間での情報共有などがスムーズに行われるようになり、ミスなどのネガティブな情報にも気づきやすくなるので、早めの対応が行えます。

また、さまざまな意見を自由に話せるという雰囲気があれば、既存の考え方にとらわれない独自のアイデアを提案しやすくなるはずです。現状をよりよいものにしていくための積極的な発言が行われることによって、組織の活性化が期待できます。

心理的安全性を高めるポイント

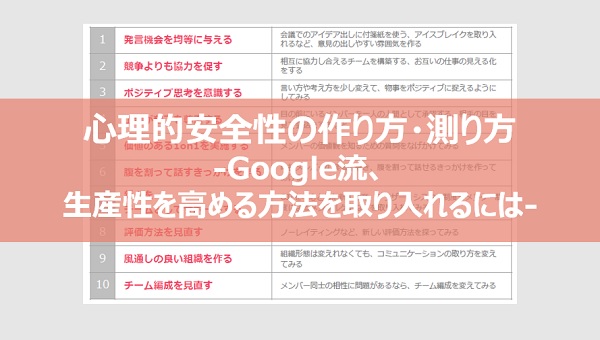

心理的安全性を高めるための取り組みはさまざまなものがあり、自社の現状をよく踏まえたうえで取り組んでいく必要があります。主な取り組みとしては、以下のものがあげられます。

・心理的安全性を体験する機会をつくる

・満遍なく発言できる機会を設ける

・共通した価値観を持てるようにする

・アサーティブ・コミュニケーションを重視する

・社内の交流を大切にする

・上司が部下を尊重する

・人事評価の方法を見直す

・風通しのよい組織づくりを行う

それぞれの点について、ポイントを解説します。

心理的安全性を体験する機会をつくる

心理的安全性を高めるためには、まず安心できる職場づくりのイメージをチーム内で共有しておくことが大切です。いきなり何でも発言してもよいといわれても、すぐに実践するのは難しいでしょう。

まずは、上司と1on1などを通じて話す時間を設けたり、部署を横断してメンバーが集まったりできる場をつくることが大切です。勉強会などを通じて同じテーマについてディスカッションを行えば、徐々に対話する練習につながります。

雑談なども交えながら、日頃の業務とは少し離れた場を設けることによって、相手と話すことへの不安を少しずつ取り除いていけるでしょう。ポイントとしては、YES・NOでは答えられないオープンクエスチョンを投げかけるなど工夫することで、実りあるコミュニケーションを図れるはずです。

満遍なく発言できる機会を設ける

一見してコミュニケーションが活発に行われている職場のように見えても、実は特定のメンバーだけが話をしていることもあるものです。全体をよく見渡して、一人ひとりがきちんと発言できているかを確認してみましょう。

特に、部下などの立場の弱い人や新しく入社した人などへ、意識的に発言を促していくことが大切です。いきなり相手の意見を求めるというより、まずは簡単に答えられる質問をして、場を和ませてみましょう。

一般的な例としては、自分の人柄を伝える自己紹介を取り入れたり、簡単なゲームを取り入れたりする方法があげられます。また、チーム全体で新人をサポートしていく体制づくりも大切です。

共通した価値観を持てるようにする

年齢や立場、役職などにとらわれずに風通しのよい職場をつくるには、共通した価値観を持てるようにすることが大事です。ただ、トップダウンの傾向が強い企業であれば、少々ハードルが高いと感じる部分もあるでしょう。

しかし、ビジネスという集団である以上、「言いたいことを言うのはお客さまのため」「よい商品をつくるため」であるという価値観を共有することは可能です。あくまで組織のためというより、お客さまや社会のためといった同じ価値観を抱きやすい目標を掲げるほうが、チームに一体感が出て意見が出やすくなるでしょう。

目的意識が共有できることによって、仕事に対する意欲も高まり、結果として生産性の向上にもつながっていくはずです。メンバー間の競争を促すのではなく、相互に協力できる関係を築いていければ、自ずと心理的安全性を高められるでしょう。

アサーティブ・コミュニケーションを重視する

相手のことを尊重しつつも対等な立場で、自らの要望や気持ちを伝えていく手法を「アサーティブ・コミュニケーション」といいます。アサーティブ・コミュニケーションのスキルを身につけることによって、自分の考えをうまく相手に伝えられるようになり、心理的安全性が高まるでしょう。

必要に応じて、従業員教育の一環としてコミュニケーションスキルを磨く研修会などを設けてみると、より高い効果が期待できます。

社内の交流を大切にする

心理的安全性を高めるためには、職場以外でコミュニケーションを図る場も大事にしておきたいものです。仕事から離れることによって、リラックスした状態で話をすることができ、心理的安全性が高まりやすくなるでしょう。

食事会や飲み会といった場を設けて、メンバーと交流できる機会をつくってみるとよい効果を期待できます。大人数で集まるのが難しければ、まずは少人数で集まってみる機会を設けてみましょう。

ただし、食事会などへの参加を無理に強制してはいけません。形だけの場を設けても、心理的安全性の向上につながらないばかりか、かえって低下を招く原因となってしまいます。

メンバーの意見なども参考にしながら、自社に合った方法を検討してみましょう。

上司が部下を尊重する

上司と部下の信頼関係も、心理的安全性を高めるうえでは重要な要素の一つだといえます。上司がメンバーの一人ひとりの存在や意見を尊重していくことが大切です。

例えば、目の前にいるメンバーを一人の人間として承認する、相手の目を見て会話をする、価値観の多様性を認める、否定・批判ばかりせずにサポート役に徹するといったことなどを意識してみましょう。継続して取り組んでいくことによって、「自分はチームにとって必要な人間だ」「自分のことを上司はわかってくれている」とメンバーが認識し、心理的安全性が維持しやすくなるはずです。

また、メンバーの欠点などを不用意に指摘することは避けたほうが無難です。ネガティブな意見が多くなると、必要以上に委縮してしまい、前向きに仕事に取り組めなくなってしまいます。言い方を少し工夫したり、言うタイミングに配慮したりするだけでも、メンバーの受け止め方は変わってくるものです。

上司を含めて、チームメンバーが前向きな形で発言できるように、意識を変えていくことも重要だといえます。

人事評価の方法を見直す

個人の成果に基づいてメンバーをランク付けする従来の評価方法では、「ミスができない」「周囲の人の成功が気になる」といったことから、安心して仕事ができないケースも考えられます。そのため、心理的安全性を高めるためには、思い切って評価方法を見直してみるのも効果的です。

個人評価の代わりにチームやプロジェクト単位で評価する、あるいはメンバーのランク付けをしない代わりに、定期的な1on1の場で評価や振り返りを行う「ノーレイティング」を実施する、といった方法があげられます。組織の風土や企業文化に応じて、適切な人事評価を行えるように工夫してみましょう。

風通しのよい組織づくりを行う

日本の企業の多くは、管理力や統率力を重視したトップダウン型の組織形態だといえます。しかし、トップダウン型の組織では、現場で働く従業員が自分の本音を上層部伝えることは難しいはずです。

心理的安全性を確保するには、風通しのよい組織をつくることが重要です。組織形態そのものを変えるのは簡単ではありませんが、役職や年齢、雇用形態に関係なくすべてのメンバーが対等な立場で意見交換ができるように取り組んでいく必要があります。

また、さまざまな方法を試してみても心理的安全性を確保することが難しいときは、チーム編成を見直してみることも、ときとして大切です。チームの構成を変えることによって、メンバー間のコミュニケーションが活発になり、心理的安全性を高められるケースもあります。

心理的安全性における注意点

心理的安全性を高めることは組織において重要ですが、いくつか気をつけておくべき点も存在します。どのような点に注意すればよいのかを解説します。

馴れ合いだけの関係にしない

心理的安全性が高まることによって、メンバーはリラックスした状態で仕事に臨むことができます。また、メンバー間で積極的にコミュニケーションを図るようになり、仲間意識が強くなるでしょう。

そのこと自体は企業やチームにとって望ましい状態ですが、仕事に対する目的意識を失ってしまうと悪影響となり、生産性が低下する恐れがあるので注意が必要です。仕事への意欲や責任感が欠如しているメンバーの中には、ストレスの少ない環境を「自分の能力を最大限に発揮できる場」と考えるのではなく、「ラクができる場」と捉える人もいるでしょう。

そのため、組織の雰囲気が「馴れ合うだけの関係」にならないように注意することが必要です。一人ひとりに責任や目標を与えたり、上司が部下を適切なタイミングで面談・フォローしたりすることに取り組んでみましょう。

リラックスした気持ちで働きながらも、目標達成のために行動できるチームを構築していくことが大事です。

上司としての立場と役割を忘れない

上司の中には、心理的安全性を高めるために「プレッシャーをかけないようにしよう」と考え、部下に対して一切の注意や指示を行わないほうがよいと考える方もいるかもしれません。しかし、実際に部下へ対して注意や指導などを行わないままでいると、一人ひとりの能力が十分に発揮できないばかりか、チームとしても正しい方向に進むことができなくなる恐れがあります。

このような状況に陥ってしまうと、たとえ心理的安全性が高まっても生産性は低下してしまうでしょう。チームとしての目標を達成するという、上司としての役割を果たすことにつながらないので改善が必要です。

部下の能力を最大限に引き出すために、上司としての適切なサポートを行いつつも、部下を尊重して意見を発言しやすい環境づくりを進めてみましょう。

心理的安全性を測るための質問

心理的安全性を測定する手法として、組織行動学者であるエイミー・エドモンソンが提唱した以下の7つの質問があげられます。

・質問①:「チームの中でミスをすると、たいてい非難される」

・質問②:「チームのメンバーの間で、課題や難しい問題を指摘し合える」

・質問③:「チームのメンバーは、自分と異なることを理由に、他者を拒絶することがある」

・質問④:「チームに対してリスクのある行動を取っても安全である」

・質問⑤:「チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい」

・質問⑥:「チームメンバーは誰も、他人の仕事を意図的におとしめるような行動をしない」

・質問⑦:「チームメンバーと一緒に仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる」

上記の質問について、ポジティブな回答が多ければ心理的安全性の高いチームとなり、ネガティブな回答が多ければ心理的安全性の低いチームと判断できます。また、この他にも企業のビジョンに対する理解や、人間関係の課題などを測る組織調査を行うことも有効です。

「ストレスがなく意見交換ができているか」「メンバー同士が連携し合っているか」などの心理的安全性に関わる事項について、アンケートやヒアリングを実施することで、組織内の心理的安全性を測定できるでしょう。

心理的安全性を高めた企業の事例

心理的安全性を高めるための取り組みを実施する場合、すでに一定の成果をあげている企業の事例を参考にすることも重要です。ここでは、3社の事例を紹介します。

株式会社カーセブン デジフィールド

自動車の小売りと買い取りのFCチェーンである「カーセブン」を展開しているのが、株式会社カーセブン デジフィールドです。多くのシステムエンジニアを採用し、自動車流通業界に特化したプラットフォーム構築事業で業界内でも大きなシェアを占めていることに特徴があります。

かつては離職率が高い状態であったものの、働き方改革を実践することによって、従業員の離職防止や定着率の向上につなげています。2008年に42%もあった離職率は、2021年には7.9%まで大幅に改善し、入社3年以内の離職者はほぼゼロとなりました。

「人が辞めない会社」を実現するため、人事制度の評価システムを変更したり、社内教育研修予算を無制限に設定したりしている点が、従業員の心理的安全性の確保につながっているといえるでしょう。

(参考:『残業時間を減らせば賞与大幅アップ!?業務・人事システムの刷新で離職率を7.9%に改善。カーセブンの人事戦略論とは』)

木村石鹸工業株式会社

木村石鹸工業株式会社では、従業員自らが企業全体の課題解決に向けて議論をし、具体的な行動をするといった「じぶんプロジェクト」というユニークな取り組みを行っています。トップダウン型の組織ではなく、従業員が自律的に行動できる職場づくりに取り組んでいるのが特徴です。

じぶんプロジェクトは6~8カ月程度をかけて行われるもので、「参加者が互いについての理解を深めるフェーズ」と「問題を議論して解決策を練っていくフェーズ」に分けられています。前半の3~4カ月でメンバー全員が自分自身をさらけ出すプログラムとなっているため、参加者同士の理解が深まり、コミュニケーションが活発になります。

そして、プロジェクトの後半では企業の課題を全員で洗い出し、根源的な課題を特定するといった取り組みを行っているのです。若手メンバーも自由な発想で発言できる機会を設けていることで、心理的安全性が高まっているといえるでしょう。

(参考:『“やる気がなくても真剣にやる”とは!?自律型人財開発に成功している木村石鹸の「じぶんプロジェクト」【連載 第14回 隣の気になる人事さん】』)

ヒガノ株式会社

ヒガノ株式会社では当初、従業員の平均年齢が高くなっており、さまざまな分野において人材が不足していました。既存の従業員の底上げだけでなく、社内にはないノウハウやリソースを取り入れるため、新規採用に積極的に取り組んだのです。

初めのうちはなかなかうまくいかない部分もありましたが、人事評価の基準を変更し、仕事への姿勢や自社が目指しているビジョンへの共感度を重視するようにしました。採用活動において、ありのままの職場の雰囲気を伝えることによって人材の定着率が高くなり、心理的安全性が確保されていることからコミュニケーションも活発に行われているといえます。

(参考:『選考辞退続出の状況から高い入社承諾率を達成!中小企業に学ぶ応募者をファン化するために必要なこと』)

まとめ

心理的安全性は、チームメンバーの一人ひとりが恐怖や不安を感じることなく、安心して発言したり、行動したりできる状態のことをいいます。心理的安全性を高めることによって、メンバー間でのコミュニケーションが活発になり、ミスにもいち早く気づける効果が期待できるでしょう。

また、チーム全員が目的意識を持って仕事に取り組めるため、エンゲージメントが高まり離職率も低下するはずです。よりよい仕事を行うために、各自が前向きな提案や取り組みを行っていけるので、結果として生産性の向上にもつながります。

限られた経営資源を最大限に活用するには、メンバーが安心して働ける環境を整えることが重要です。この記事で紹介をした事例なども参考にして、自社の生産性を向上させてみましょう。

(制作協力/株式会社アクロスソリューションズ、編集/d’s JOURNAL編集部)

90秒で読める「心理的安全性の作り方・測り方」

資料をダウンロード