成果主義とは?メリット・デメリットや導入の注意点を解説

d’s JOURNAL編集部

成果主義とは、業務における成果などに応じて、昇給・昇格を決める人事評価制度を指します。勤続年数や経験、年齢などにかかわらず、企業への貢献度が高いほど評価される仕組みであるのが特徴です。

欧米社会では主流の考え方となっており、日本企業においては年功序列の制度が長らく採用されてきましたが、企業や職種によっては成果主義を採り入れるところも増えてきています。

この記事では、成果主義の基本的な捉え方と年功序列との違い、人事評価・人材育成をよりよいものにつなげていくポイントを解説します。

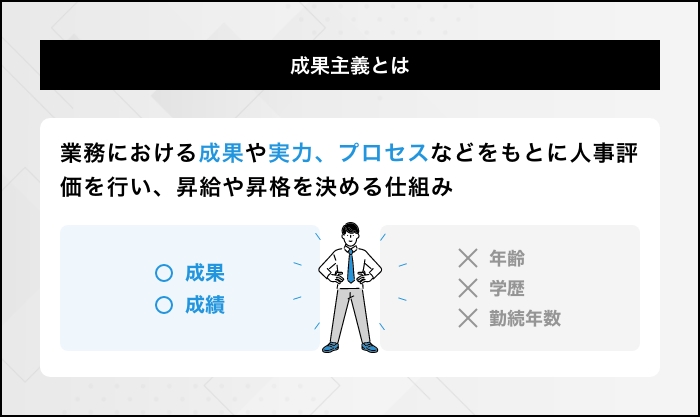

成果主義とは

従業員の業務への取り組みを評価する仕組みはさまざまなものがあります。成果主義の基本的な考え方、能力主義や年功序列との違いについて解説します。

成果主義の概要

成果主義とは、業務における成果や実力、プロセスなどをもとに人事評価を行い、昇給や昇格を決める仕組みをいいます。勤続年数や経験、学歴などにかかわらず、成果によって評価を行うため、若手の従業員であっても成果次第でよい待遇を受けられます。

一方、経験が豊富なベテランの従業員であっても、成果を出せなければ評価が下がることになる仕組みです。成果主義は欧米社会では主流の考え方であり、日本においても成果主義を採用する企業や職種などが増えてきています。

成果主義と能力主義との違い

成果主義と能力主義は似た部分がありますが、評価の対象が異なります。成果主義では仕事や業務に焦点を当てますが、能力主義においては人に焦点を当てるのが特徴です。

能力主義においては、成果そのものよりも人の能力を評価し、知識・経験・資格などの潜在的な力も評価の対象となります。成果主義と比べると能力主義はすぐに成果が出なくても評価される場合がありますが、早期の出世にはつながりにくい部分があるといえるでしょう。

成果主義と年功序列の違い

成果主義は、年功序列の対義語や反対語としても、よく使用される言葉です。年功序列とは、年齢や勤続年数に応じて役職や賃金を上昇させる人事制度をいいます。

勤続年数や年齢が高くなるほど経験やスキル、ノウハウが蓄積されるという考えに基づいて運用されており、定年まで同じ企業で働く終身雇用が前提です。成果主義と年功序列の一番の違いは評価基準にあります。

年功序列の評価基準である年齢・勤続年数は明確で評価しやすいですが、成果主義の仕事の成果・業務遂行のプロセスは評価基準が複雑で、評価しづらいと考えられています。

そして、成果主義の賃金は成果に応じて上昇・減少するため、人件費の適切な再分配や削減が可能です。

一方、年功序列では年齢や勤続年数に応じて賃金が上昇するため、従業員の高齢化に伴う人件費の増大が懸念されています。

成果主義が注目されるようになった理由

成果主義が日本で注目されるようになったのは、バブル経済が崩壊した1990年代の企業業績の悪化が理由として挙げられます。人件費などの費用の削減が避けられない状況下では、年功序列制度においては高い人件費に悩まされる企業も多かったといえます。

業績回復の見通しが立たないまま、多くの人件費を負担するのは企業としても業績をさらに圧迫される可能性があったため、成果をもとにした成果主義による人事評価制度に注目が集まりました。また、経済情勢の変化は人材の流動化や雇用形態の多様化を生み出すことにもつながりました。

従業員の働き方が多様化するなかにおいて、一つの基準だけで人事評価を行うことが難しくなり、成果主義が採り入れられるようになったといえます。

成果主義導入が多い業界・職種

グローバル展開を視野に入れているアパレル業界や不動産業界、ベンチャーなどで成果主義を導入している企業が多いようです。成果主義の導入率が高い職種としては、営業や企画開発、コンサルタントなどが挙げられます。

「個人の仕事ぶりが、成果に直結しやすい」職種や「仕事の成果を数値化しやすい」職種ほど、成果主義を導入しやすいといえるでしょう。

導入事例①:花王株式会社~目標管理を活用~

花王株式会社では、年功序列が主流だった1965年から従業員の能力開発支援に力を入れ、目標管理制度を導入しました。2000年ごろ、管理職を除いた職種ごとに役割等級の仕組みを変えた「職群制度」と呼ばれる人事制度を整備しています。

制度内容として、生産部門では結果のみならず「習熟度」という独自の項目を加えるなど、部門と職種ごとの特性に配慮した評価基準を設けています。この制度では「トップダウンによる一律の目標設定」や「短期スパンでの実績要求」は行わず、従業員の能力開発や創造性の発揮を促す環境整備を重視しているようです。

そして、能力やパフォーマンスが発揮できない従業員に対しては、役割の変更や能力開発を支援しているそうです。

(参照:『花王の人財開発について~人財開発のための評価制度の重要性~』 )

導入事例②:武田薬品工業株式会社~行動特性と成果責任を重視~

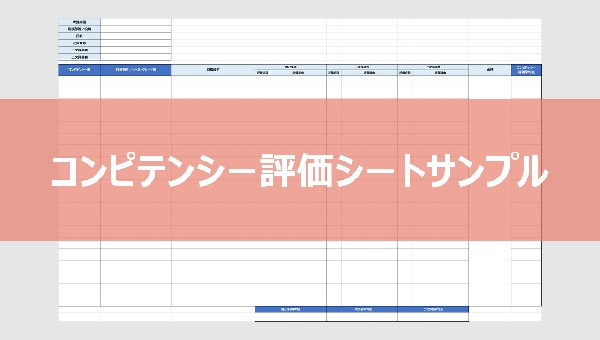

武田薬品工業株式会社では、1997年に全従業員を対象に成果主義を導入しました。導入時に重視したのは、「コンピテンシー(行動特性)」と「アカウンタビリティー(成果責任)」です。

コンピテンシーの評価項目には、職務知識・問題解決・仕事への取り組み姿勢・チームワークなどを挙げ、その評価基準も公開されました。目標管理を実現するために評価者となる上司に対しては、「目標設定方法」「ゴールイメージ共有法」など、評価者研修を徹底的に実施しました。

その後も改善を繰り返し、現在は職種に応じた異なる賃金水準と評価基準を設ける「職種別賃金体系」となっているようです。

(参照:『タケダの成果主義とその課題』 )

(参照:『テレワーク中にサボっていないか、日本企業が従業員を熱心に監視してしまう理由』)

(参考:『コンピテンシーモデルとは?目的や活用例、作成方法を解説』 )

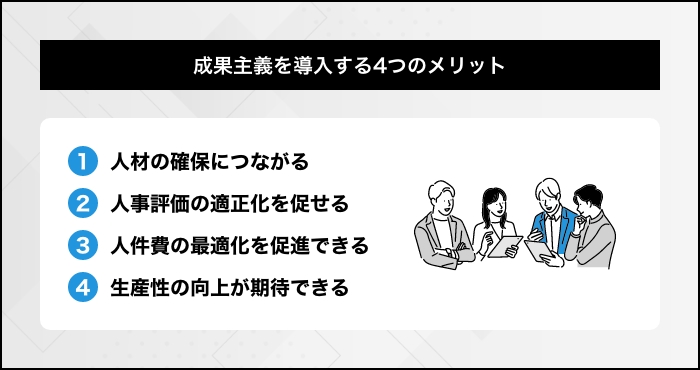

成果主義を導入する4つのメリット

成果主義の導入を検討する際は、どのようなメリットがあるのかを十分に把握しておく必要があります。具体的なメリットとして、次の4つが挙げられます。

・人材の確保につながる

・人事評価の適正化を促せる

・人件費の最適化を促進できる

・生産性の向上が期待できる

それぞれのメリットについて解説します。

人材の確保につながる

成果主義を導入することで、従業員は評価を得るために自発的にスキルの習得や向上に励むようになるでしょう。結果として、従業員の能力が底上げされ、質の高い人材を生み出すきっかけにつながります。

また、成果主義を導入すれば、よい人材の確保にもつながっていくはずです。成果を出せば年齢に関係なく、成果そのもので評価されるため、若い人材の確保にも結び付きやすくなります。

人事評価の適正化を促せる

年功序列制度ではどれほど高い能力を備えたり、よい成果を出したりしても勤続年数が短ければ、昇給や昇格に結び付きにくいところがあります。年齢が若い従業員ほど、正当に評価されていないと不満が溜まってしまい、仕事へのモチベーションが低下してしまう恐れがあるでしょう。

成果主義を導入すれば、たとえ勤続年数が短くても成果そのものを評価されるので、人事評価に対する従業員の満足度も高くなるはずです。適正な人事評価の仕組みを整えることによって、従業員の離職などを防ぐことにもつながります。

人件費の最適化を促進できる

年功序列制度においては、勤続年数が多い従業員ばかりが増えてしまうと、企業にとって人件費の負担が重くなる点が挙げられます。企業の業績にかかわらず、高い人件費を支払い続けなければならないことで、経営の自由度が失われやすくなる恐れがあります。

成果主義の場合は、企業に対する貢献度で評価を行うため、人件費の無駄をなくすことができるはずです。

生産性の向上が期待できる

成果主義においては、従業員は仕事の成果を早く出そうと行動するため、業務効率が高まります。効率を考えながら仕事に取り組んでいくので、無駄な作業が省かれて、自然と結果に結び付きやすくなるでしょう。

また、目に見える形で成果を出した従業員が適正に評価されることで、ほかの従業員のモチベーションを高めることにもつながります。組織全体としての生産性を高めるきっかけとなるはずです。

(参考:『【5つの施策例付】生産性向上に取り組むには、何からどう始めればいいのか?』 )

成果主義を成功に導くポイント

これまでの人事評価制度を変えていくには、慎重に取り組まなければならない部分があるといえます。成果主義をうまく導入するポイントとして、以下の点が挙げられます。

・人事評価の基準を明確にする

・報酬体系を整備する

・多面的な評価制度を採用する

・導入する理由や制度を周知する

・評価者の研修を実施する

各ポイントについて、さらに詳しく解説します。

人事評価の基準を明確にする

成果主義を導入するときは、評価基準を明確にすることが重要です。成果主義といっても、すべての業務を定量的に評価できるわけではありません。例えば、バックオフィス業務などは直接的に売上にはつながらないものの、企業にとっては必要不可欠な部分であるため、職種に応じて評価基準を設けておくことが大切です。

「何をもって成果とするのか」といった部分があいまいであれば、適正な人事評価を行えないだけでなく、従業員の混乱を招く原因にもなるでしょう。また、誰が評価を行っても同じ評価となるかや、実現可能な目標設定が行えるかといった点も重視してみましょう。

(参考:『人事評価制度の種類と特徴を押さえて、自社に適した制度の導入へ【図で理解】』 )

報酬体系を整備する

成果主義の報酬体系には、さまざまなバリエーションがあります。例えば、毎月支払う

給与については等級や役職手当などをベースとし、賞与を成果によって決める方法が挙げられます。

また、給与の構成を基本給となる部分と、成果によって給与が反映される部分に分けるといったやり方があるでしょう。報酬体系をどのようにするかは、従業員のモチベーションに直接かかわるため、慎重に制度設計を行う必要があります。

多面的な評価制度を採用する

成果主義は単に成果のみを評価するといったものではなく、多面的な評価が行える仕組みにすることができます。一口に成果といっても、定量的に成果が見える職種ばかりではありません。

与えられている業務がすぐに企業業績につながらないものであっても、企業として重要な業務もあるでしょう。例えば、人材育成に関する業務であったり、業務効率化のためにITツールを導入したりする業務などが挙げられます。

短期的な成果ばかりを重視して人事評価制度を構築すると、不満を抱えてしまう従業員が出てくるため、注意が必要です。企業の持続的な成長につながるタスクやプロセスなども、きちんと評価対象となるように制度設計を行うことが大事です。

導入する理由や制度を周知する

成果主義を導入する際は、導入する目的や制度の内容を周知し、従業員の了承をあらかじめ得ておくことも大事です。評価を行う時期や報酬などを明示し、丁寧な説明を行っていく必要があります。

特にベテランの従業員ほど、成果主義の導入に抵抗感が生じる可能性があるので、時間をかけて理解を得ることも大切です。また、実際に導入をしてからも、1on1ミーティングを行うなどして従業員の意見に耳を傾けることも必要です。

評価者の研修を実施する

成果主義による評価基準を明確にしていても、評価を行う立場の人が適切に運用できなければ、混乱を招く原因になってしまうでしょう。そのため、成果主義を導入する際は評価者向けの研修を実施し、定期的にトレーニングを重ねていくことが大切です。

評価者が代わっても、一定の基準で評価が行われる体制を整えておく必要があります。実際に成果主義を導入してみて、自社の企業風土に合う部分と合わない部分も出てくるでしょう。

現場の声などをうまく取り入れながら、従業員のモチベーションを高めていく仕組みづくりを進めていくことが重要です。

成果主義を導入するときの注意点

成果主義を導入する際はメリットだけでなく、注意点も押さえておくことが大事です。特に以下の点は気をつけておく必要があります。

・人事評価の基準を設定するのに時間がかかる

・残業時間が増加する

・離職率が増加する

それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。

人事評価の基準を設定するのに時間がかかる

前述の通り、成果主義はすべての職種や業務の成果を定量的に測定できるわけではありません。定性的な成果や目に見えない部分の貢献度についても、きちんと評価対象となるように人事評価の仕組みを整えていく必要があります。

職種や業務ごとに基準を設定するのは時間がかかる作業ではありますが、従業員の話を丁寧に聞きながら取り組んでいくことで、理解を得られやすくなるはずです。成果主義の導入はあくまで従業員のモチベーションを高めるために行うものですので、従業員の意欲を削ぐ仕組みとならないように注意しましょう。

残業時間が増加する

成果主義を導入することで無駄な人件費の削減が期待できますが、成果の目標を高く設定し過ぎてしまうと、かえって人件費が膨らむケースがあります。従業員自身が思うように成果を出せない場合、残業時間を増やしてでも成果を出そうとする場合があるでしょう。

成果のために残業をする従業員が多くなるほど、人件費が膨れ上がってしまうため、注意が必要です。1on1ミーティングなどを通じて、目標設定が適切であるかを定期的にチェックしてみましょう。

離職率が増加する

成果主義を導入すると、従業員は常に成果を出すことを求められるため、ストレスを感じやすくなってしまいます。思うように成果が出なければ、給与が下がったり降格させられたりするため、強いストレスを感じる場合があるでしょう。

結果として、離職する従業員が増加してしまっては、成果主義を導入する意義が薄れてしまいます。また、離職にはつながらなかったとしても、ストレスやプレッシャーによって仕事のパフォーマンスが落ちてしまえば、組織全体の生産性が低下する原因にもなるでしょう。

離職率が高くなる前に、人事評価制度を見直したり、従業員のケアを適切に行ったりすることが大切です。

(参考:『離職率とは?計算方法や業種別平均離職率、離職率を下げる方法【計算用エクセル付】』 )

まとめ

成果主義は業務の成果や実力、プロセスなどをもとに人事評価を行う仕組みです。日本企業では長らく年功序列制度による人事評価が行われてきましたが、経済情勢の変化や雇用形態の多様化などの影響によって、徐々に成果主義が採り入れられるようになったといえます。

成果主義は企業への貢献度によって評価を行う仕組みであるため、若手の従業員でも成果をあげればよい待遇を受けられるようになります。一方で、残業時間が増えたり、離職率が増加したりするなど、企業にとって一時的にマイナスの影響が出てしまう部分もあるでしょう。

自社の状況を踏まえたうえで、現場の声や経営層の考えなども確かめながら、実態に合わせた人事評価制度を構築していくことが大切です。

(制作協力/株式会社STSデジタル、編集/d’s JOURNAL編集部)

要件定義書付き!職種別ジョブディスクリプション作成のポイント

資料をダウンロード