ミスマッチとは?新卒・ミスマッチが起こる原因は?企業に与える影響と対応方法を紹介

d’s JOURNAL編集部

企業と従業員との間でニーズにズレが生じている状態を指す「ミスマッチ」。人材を有効に活用し、力強い組織をつくり上げていくためには、採用活動におけるミスマッチをどれだけ防げるかが重要な課題となります。

この記事では、ミスマッチの主な原因や企業に与える影響、予防するための対策などについて詳しく見ていきましょう。

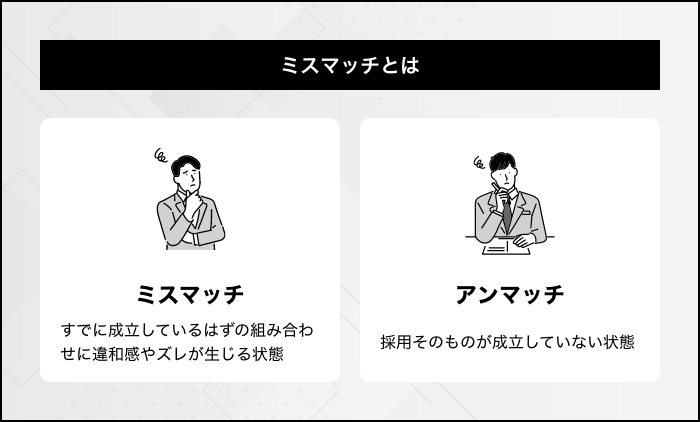

ミスマッチとは

企業がより効果的な採用活動を行うためには、「ミスマッチ」をどれだけ回避できるかを意識することが大切です。ここではまず、ミスマッチの基本的な定義について、類似した言葉との違いも踏まえながら見ていきましょう。

ミスマッチの定義

ミスマッチとは、すでに成立しているはずの組み合わせに違和感やズレが生じる状態を指します。人事領域においては、企業と採用された従業員のニーズにギャップがある様子をミスマッチと表現するのが一般的です。

ミスマッチはモチベーションや生産性の低下を招くだけでなく、最悪の場合は人材の流出につながってしまうケースもあります。そのため、人材採用においては、ミスマッチを防止するための対策にも力を入れることが重要となります。

アンマッチとの違い

ミスマッチと似ている言葉に「アンマッチ」があります。こちらは、両者が一致していない様子を指す言葉であり、人材採用においては「採用そのものが成立していない状態」を意味します。

ミスマッチが採用後に生じるのに対し、アンマッチは採用前に生じるものであり、両者の違いはタイミングにあります。アンマッチの場合は、条件を満たす応募者がおらずに採用できないという結論に至るため、企業にとっては「採用段階で人材との相性を見極め、ミスマッチを未然に防げた」と考えることもできるでしょう。

ミスマッチが起こりやすい5つのパターン

企業と人材のミスマッチが起こってしまうケースには、大きく分けて5つのパターンが考えられます。ここでは、それぞれの具体的な内容について解説します。

雇用条件に関するミスマッチ

雇用条件に関するミスマッチとは、給与や労働時間、休日のあり方などについて、企業と人材の間で折り合いがついていない状態を指します。基本的には、企業側の事前説明が不十分であるか、応募者の認識不足によって起こる問題です。

企業風土や働き方に関するミスマッチ

企業のカルチャーと従業員の性格・価値観が合わないことで起こるミスマッチもあります。従業員が入社前にイメージしていたものと実際の企業風土が異なる場合、入社後にミスマッチに気づくというケースも少なくはありません。

具体的には、「トップダウンかボトムアップか」「個人プレーかチームプレーか」「成果主義か年功序列か」といった認識の違いがあげられます。企業の方針や文化などは、数値化したり言語化したりすることが難しいため、ミスマッチにつながりやすい面があるといえるでしょう。

業務内容に関するミスマッチ

従業員の希望する業務と実際の業務にズレが生じてしまうミスマッチのことです。「希望の部署に配属されなかった」「業務内容に関心が持てない」といった問題が生じると、仕事そのものへのモチベーションが低下してしまい、最悪の場合は早期離職の原因にもなり得ます。

業務内容に関するミスマッチは、スキルや経験を重視して行われる中途採用よりも、ポテンシャルが重視される新卒採用のほうが起こりやすい面があります。また、採用段階だけでなく、勤続中の配置転換などで生じる可能性もあるため、人事活動全般において注意すべき現象といえるでしょう。

スキル面でのミスマッチ

企業が求める要素と、従業員が持つスキル・適性との間でミスマッチが起こることも多いです。採用段階で応募者のスキルや経験を十分に見極められず、入社後にはじめて「想像している以上に経験が不足していた」「スキルと業務の相性が合わなかった」という点に気づくケースもめずらしくありません。

その反対に、企業が求める役割に対して、従業員のスキルが大きく上回ってしまうというミスマッチも存在します。この場合は、本人は能力を持て余してしまうため、やはりモチベーションの低下や早期離職を招きやすくなります。

人間関係のミスマッチ

人間関係のミスマッチは、同僚だけでなく上司と部下の関係性など、さまざまな立場間で起こり得る問題です。職場の人間関係に関するトラブルは、早期離職の主要な原因とされているため、特に注意が必要となります。

また、人間関係がうまくいかないことによるコミュニケーション不足は、生産性の低下や思わぬミスにもつながります。しかしながら採用前にこうした問題を予測するのは難しいため、ミスマッチが生じていることに気づいたら、早急に対応することが重要です。

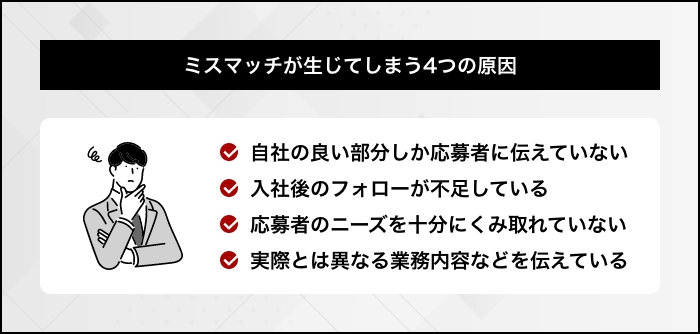

ミスマッチが生じてしまう4つの原因

従業員とのミスマッチが頻発する場合には、企業側に原因がある可能性を踏まえて対策を考える必要があります。ここでは、ミスマッチにつながる主要な原因のうち、企業側が解消すべきポイントを4つご紹介します。

自社の良い部分しか応募者に伝えていない

応募者の母数を増やすためには、採用サイトなどで自社の魅力をしっかりと発信することももちろん重要です。しかし、よい部分のみに偏ったアピールをすると、どうしてもミスマッチが起こる確率も高くなってしまうので注意が必要です。

たとえば、「年末年始の休暇が取りにくい」「イメージしていたよりも残業が多い」など、入社後に労働条件のギャップを感じ、企業への信頼を失ってしまうというケースもあります。また、入社説明会資料などで先輩社員の華やかな活躍ばかりを取り上げていたところ、実際には地味な業務が中心であることを知り、モチベーションが低下してしまうといった例もあります。

応募者のニーズを十分にくみ取れていない

企業側が応募者のニーズを十分にくみ取れていないことも、ミスマッチの原因となります。採用に至るプロセスでは、どうしても企業が求める人材像に当てはまるかどうかに主眼が置かれるため、候補者の希望を丁寧にくみ取ることは難しい面があります。

また、選考される側からすれば、入社後の待遇や条件について気になっていることを聞きづらいと感じてしまう部分もあるでしょう。このように、企業と応募者のコミュニケーションが不十分なまま採用が行われると、希望の部署や業務を担当させられず、ミスマッチが起こりやすくなります。

入社後のフォローが不足している

人材採用のプロセスでは、入社後のフォローも重要な意味を持ちます。フォローが不十分なまま新入社員を現場に投入してしまうと、周囲との関係構築がうまくいかなかったり、担当業務の意味や役割が理解できなかったりする場合も多いです。

新入社員が組織に慣れ、きちんと能力を発揮できるような研修システムを設けることで、ミスマッチを未然に防げる可能性は高くなります。

実際とは異なる業務内容などを伝えている

厳密にいえばミスマッチとは異なりますが、採用時に実際とは異なる事実を伝えてしまった場合には、当然ながら入社後にトラブルが起こる可能性が高くなります。「募集時に伝えられていた業種と異なる業務を任された」「配属エリアにズレがあった」など、従業員本人のキャリア形成に大きな影響を与えるギャップがあれば、企業に対して不信感を抱く原因にもなるでしょう。

ミスマッチが企業に与える影響

企業と人材のミスマッチは、双方にとって大きなデメリットを生み出します。企業からすれば、せっかく採用した従業員のモチベーションが低下し、期待したような活躍をしてもらえないという点が大きな損失につながります。

特に、労働環境や社風、企業理念とのミスマッチが生じた場合には、モチベーションに大きな影響を及ぼすため、たとえ優秀な人材であっても思うような働きができなくなってしまうでしょう。最悪の場合は早期離職に至ってしまうケースもあり、そうなれば改めて採用活動を行わなければならず、手間やコストの負担が大幅に増えてしまうのも難点です。

また、モチベーションが低下した従業員は、チームや組織内にもネガティブな空気をもたらしてしまうおそれがあります。企業に対する不信感や疑問が周囲に広がれば、「組織全体としての士気の低下」や「生産性の低下」を引き起こしてしまうでしょう。

ミスマッチを防ぐためのポイント

これまで見てきたように、せっかく採用した人材との間にミスマッチが起これば、企業にとっては大きな損失となります。ここでは、ミスマッチを防ぐために企業が意識すべきポイントを確認しておきましょう。

自社の状況を正しく伝える

ミスマッチを回避するためには、採用活動の段階で自社の状況を正しく伝えることが大切です。よい点だけでなく、業務の負担や出張の頻度、異動の可能性などを数値や具体例で示し、応募者に正しいイメージを持ってもらう必要があるのです。

これらの情報は、一見するとマイナスイメージを持たれる可能性もあると考えられがちですが、現代の採用活動ではかえってよい印象を与える可能性さえあります。なぜなら、求職者の情報収集方法が多様化するなかで、インターネットを通じて企業のよい面と悪い面を幅広く知っている応募者が増えているためです。

そのため、両方の側面の情報を正確に伝えることで、透明性の高い企業として信頼してもらいやすくなるケースもあります。

リファレンスチェックを実施する

中途採用におけるスキル・経験のミスマッチを防ぐには、リファレンスチェックを行うのも一つの方法です。リファレンスチェックとは、応募者の同意を得て前職の勤務先などにヒアリングを行い、人柄や特性、実績などを確かめるプロセスです。

もともとは主に海外の企業や外資系企業で用いられてきた方法ですが、応募者の人となりを深く知れる機会となるため、採用後のミスマッチを防ぐ有効な手段として考えられています。

入社後の受け入れ体制を整える

入社後の受け入れ体制を整えることで、ミスマッチを未然に防げる可能性もあります。具体的な施策としては、「入社時研修を手厚く行う」「気軽に利用できる第三者的な立場の相談窓口を設ける」などがあげられます。

また、従業員同士が定期的に交流できる場を設け、組織内のコミュニケーションを活性化させるのも有効です。社内コミュニケーションが充実すれば、業務やキャリアに対する誤解や不安も解消され、安心して自社で働いてもらえる可能性が高くなるのです。

さらに、新入社員から率直な意見を聞くことができれば、今後の採用活動に活かせるヒントにもなっていくでしょう。

企業のミスマッチ防止取り組み事例

最後に、ミスマッチを防ぐために、企業が実際に行っている取り組みをご紹介します。

動画メディアでの情報掲載|株式会社moovy

株式会社moovyでは、採用動画メディア「moovy」を運営し、企業の採用動画の制作やサポートをしています。掲載されている動画は、求職者という段階を考慮して全て30秒に設定。

内容も「年収」「時間」「場所」などの定量的な情報ではなく、求職者が知りたいと考える「企業の風土や慣行」「配属される部署のメンバーの特徴」「将来のキャリアパス」などの定性的な情報がメインです。カジュアルでリアルな動画を通して、人材採用におけるミスマッチと機会損失の防止に貢献しています。

(参考:『脱「おしゃれ採用動画」。採用のミスマッチを防ぐ動画メディアの活用法 』)

採用資料公開&お試し入社|株式会社Lang-8

株式会社Lang-8では、ミスマッチによる早期退職を防ぐために、「採用資料の公開」と「お試し入社」に取り組んでいます。採用資料に加え、自社サービスの魅力や利用シーンなどの情報をオープンにしたことで応募者が増え、面接では深い話ができるようになりました。

また、候補者には業務委託として、数時間から最長1カ月の期間で実際の仕事を経験してもらう制度を導入。期間中は候補者と社員ができるだけコミュニケーションを取り、企業と候補者がお互いを見極められるような工夫をしています。

ゲーム選考の導入|レクストホールディングス株式会社

レクストホールディングス株式会社は、RPG(ロールプレイングゲーム)の要素を取り入れた「ゲーム選考」を導入し、ユニークな採用活動で注目を集めています。5~6人のグループでテーブルにつき、実際にロールプレイングゲームをしながらそれぞれの個性を見極め、選考時の評価として活用していく仕組みです。

ゲームを通してコミュニケーションを図るなかで、候補者の素の表情や人柄が見られる

とともに、リラックスした雰囲気で企業の姿勢や理念を理解してもらえるのが魅力となっています。さらに、同社では入社後も本配属までの間に同じゲームを行い、従業員の個性や価値観を反映させた柔軟な配属制度を実現しています。

(参考:『採用に「ゲーム選考」導入。応募数が数千人に増加、ミスマッチも減少し3年以内の離職率5%を達成したスタートアップの取り組み 』)

まとめ

人材採用におけるミスマッチは、従業員と企業のそれぞれに大きなデメリットをもたらします。せっかく優秀な人材を採用できても、企業理念や社風、業務内容などについて納得や共感が得られなければ、期待通りの活躍はしてもらえません。

ミスマッチは企業側の工夫やアプローチによって、ある程度未然に防ぐことができます。また、入社後のフォロー体制を整えることで、ミスマッチにつながりそうな場面でも回避できる可能性があります。

人材の確保に悩みを抱えている場合は、ミスマッチを人事・採用担当のみの課題として捉えるのではなく、企業全体としての問題として向き合うことが大切です。原因を丁寧に究明して必要な施策を見極め、自社に合った形で実行に移してみましょう。

(制作協力/株式会社アクロスソリューションズ、編集/d’s JOURNAL編集部)

【動画】応募者のミスマッチを防ぐ方法とは?(dodaセミナー)

資料をダウンロード