オープンイノベーションとは?その意味やメリット・デメリットについて事例を交えて解説

d’s JOURNAL編集部

企業内・外の技術やアイデアを活用し、研究開発から事業化までをスピーディーに展開することを「オープンイノベーション」と言います。

企業を取り巻く競争が激しい現代において持続可能なイノベーションを実現するためには、パートナーをはじめとする多くの利害関係者との協働が必要不可欠です。

この記事では、オープンイノベーションの意味やステークホルダー、メリット・デメリットなどについて、事例を交えて解説します。

オープンイノベーションとは

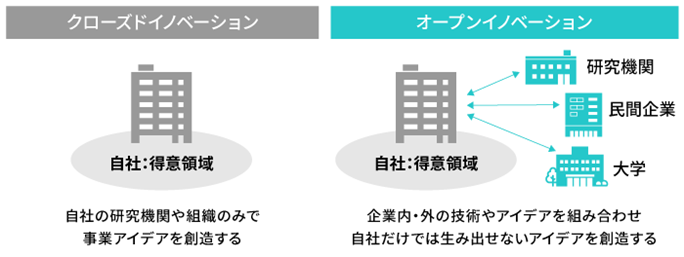

オープンイノベーションとは、企業内・外の技術やアイデアを組み合わせることにより、革新的な価値を創り出すイノベーション手段のこと。2003年に、ハーバード大学経営大学院の教授であったヘンリー・チェスブロウによって提唱された概念です。

「製品開発」「技術改革」「研究開発」「組織改革」などにおいて、社内の資源に頼るばかりではなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるとの考えが示されています。

一方、オープンイノベーションの対義語である「クローズドイノベーション」とは、自社の研究機関など組織内のみで完結し、新たなイノベーションを創出させることを意味します。「自前主義」と表現されることもあります。

(参考:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構『オープンイノベーション白書 第三版』)

オープンイノベーションの創出方法のタイプ

オープンイノベーションは社内・社外のリソースを有効活用し、イノベーションを効率的に創出するアプローチ方法ですが、「ただ外部と連携すればよい」というものではありません。企業の方向性や成し遂げたい「ビジョン」を基に取り組みを進めることが重要です。

オープンイノベーションの目的は、「①機能補完」「②発想補完」に大別されます。2つの目的別にそれぞれ3つずつ、計6つのオープンイノベーション創出方法のタイプがあります。

| オープンイノベーションの目的 | 創出方法のタイプ | 意味 |

|

①機能補完 |

買収(資本提携) | 業務提携や共同研究を超え、買収(M&A)という形で組織の在り方自体を変革する手法。大手企業がスタートアップ企業と資本提携するケースも多い。 |

| 業務提携(生産提携、販売提携、技術提携) | いくつかの企業が資源を出し合い、協力体制をつくり上げ、事業成長を図ること。具体的には、生産提携、販売提携、技術提携といった方法がある。 | |

| 協業 | 企業同士がお互いに協力して、新しい事業やサービスを始めたり、新しい価値を創造したりする経営スタイル。 | |

| ②発想補完 | ハッカソン | 専門技術者が集まり、一つの目的を実現するために集中して作業するプロジェクトのこと。 |

| ビジネスアイデアコンテスト | 企業・団体・官公庁などが主体となって開催し、参加者が用意してきたビジネスアイデア(ビジネスプラン)を審査・評価するコンテスト。 | |

| アクセラレーター | スタートアップ企業や起業家をサポートし、事業成長を促進する支援事業者を意味する用語。支援事業者が知識・設備・技術・顧客基盤などのリソースをスタートアップ企業に提供し、事業の発展を促進、成長させていくこと。 |

また、近年では「企業間留学」や「副業」によるオープンイノベーションの広がりもあるようです。

類義語や派生語との関係や違い

オープンイノベーションには類義語や派生語とされる言葉が2つあります。それぞれとの関係や違いについて見ていきましょう。

オープンビジネス

オープンビジネスとは、通常なら自社だけで行う研究開発を他の企業や消費者コミュニティーと提携し、個別の企業では成し遂げられない価値を生み出すビジネスモデルのこと。

オープンイノベーションは、オープンビジネスのキーコンセプトとされています。価値創造のプロセスにおいて誰がどの部分を担うのか、重要な部分を表す言葉だと考えられます。

オープンソース

オープンソースとは、ソフトウェアの開発データを公開して複数の企業や消費者コミュニティーと共有し、その結果、製品を革新すること。

オープンイノベーションは研究開発段階から社外と提携し、市場に流通させるビジネスモデルの開発までを行うのに対し、オープンソースはビジネスモデルが欠如している場合が多いという点で異なります。

オープンイノベーションを取り巻くステークホルダー

オープンイノベーションを実現するためには、自社やグループ企業のみならず、競合他社や他業界、国の支援機関や研究機関など、多様なステークホルダーとの連携が必要です。オープンイノベーションを取り巻くステークホルダーについて解説します。

企業間のコラボレーションを実現させるプラットフォーム

主なサービスとして次の3社が挙げられます。

Creww株式会社

Creww株式会社では、クラウド型オープンイノベーション支援サービス「Creww Growth」を展開。スタートアップと企業がオープンイノベーションプログラムを通じ、継続的な事業成長を実現できる仕組みを提供しています。

パーソルイノベーション株式会社(eiicon company)

eiicon companyでは、日本最大級のオープンイノベーションサービス「AUBA」を運営しています。1次産業からAI、IoT、DXといった先端領域、航空宇宙まで、累計登録社数は2万社以上という共創データーベースを保有する法人プラットフォームにより、多様な軸でのパートナー探索が可能。企業同士の連携につなげています。

ナインシグマ・ホールディングス株式会社(ナインシグマ・グループ)

ナインシグマ・グループでは、世界105カ国の研究機関、大学、中小ベンチャー企業に在籍する250万人以上の研究者・技術者と独自のネットワークを構築。世界800社を越えるクライアントとともに、5000件以上のオープンイノベーションを実現するプラットフォームを展開しています。

オープンイノベーションを推進する国の支援機関

それぞれの機関が実施する取り組みについて解説します。

経済産業省

経済産業省では、2020年度税制改正において「オープンイノベーション促進税制」を創設。

オープンイノベーション促進税制とは、2020年4月1日から2022年3月31日までの間に、国内の事業会社またはその国内CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)が、オープンイノベーションを目的としてスタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合、取得価額の25%が所得控除される制度です。

2022年度税制改正において、対象の拡充を行った上で、2022年4月1日から2024年3月31日まで延長されました。

(参考:経済産業省『オープンイノベーション促進税制』)

NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)

NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)は、オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会(JOIC)とともに「オープンイノベーション白書」を策定。

「日本のイノベーション創出の現状と課題」「日本企業のイノベーション実現に向けての方策の提示」を目的としています。2020年5月に策定された「第三版」では、イノベーションの本質に立ち返り、課題の整理や未来への提言が示されています。

(参考:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構『オープンイノベーション白書 第三版』)

文部科学省

文部科学省では「オープンイノベーション機構」を整備し、オープンイノベーションの推進を図っています。

「オープンイノベーション機構の整備事業」により、大学と企業との「組織」対「組織」での「本格的な産学官連携」を推進。

産業界や専門家などから経験豊富な人材を招き、大学の組織・制度を強化しながら企業の事業戦略に深く関わる、大型共同研究の集中的マネジメント体制の構築が進められています。

(参考:文部科学省『オープンイノベーション機構の整備』)

プロ人材のコラボレーションを実現させるプラットフォーム

ここでは、注目される2つのプラットフォームをご紹介します。

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社では、経営課題解決に取り組む企業向けに、事業会社やアカデミアで経験を積んだ上級役職者やテクノロジーに精通した専門家をアドバイザーとして提案するコンサルティングサービス「HiPro Biz」を展開。

企業成長フェーズのあらゆるシーンで発生する課題に対して、「実働型」の経営支援を行っています。

株式会社サーキュレーション

株式会社サーキュレーションでは、プロ人材の経験・知見を活用して経営課題の解決を支援する「ProSharing Consulting」をはじめとした、「プロシェアリング」という新しい人材活用モデルを構築。

外部のプロ人材活用に精通した「プロシェアリングコンサルタント」が企業ごとに最適な課題解決を提案し、支援しています。

日本でのオープンイノベーションの導入状況は?

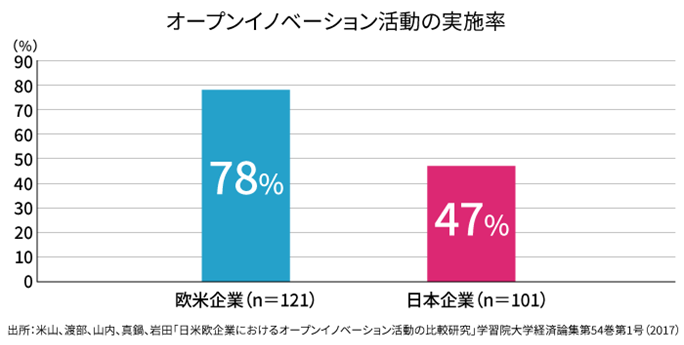

プラットフォームの提供や国による支援体制もある一方で、日本企業でのオープンイノベーションに対する取り組みの割合は、諸外国と比較し、低い水準となっています。

オープンイノベーション活動の実施率について、日本企業と欧米企業を比較したグラフを見ると、日本企業が47%なのに対し、欧米企業は78%という結果でした。

オープンイノベーション活動に費やす資金や人員についても、実施率と同様に低い傾向にあることがわかっています。

(参考:オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会(JOIC)事務局、 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「オープンイノベーション白書 第三版 日本におけるイノベーション創出の現状と未来への提言(概要版)」)

オープンイノベーションが注目される背景とは?

日本におけるオープンイノベーションの導入率は諸外国ほど高くはないものの、注目は高まっていると言われています。

1980年から1990年代に世界のイノベーションをけん引してきたのは、知的財産権の管理を優先し、自社技術を保護するクローズドイノベーション(自前主義)でした。しかし、1990年代以降はIT技術の急速な発展により、「製品の高度化・複雑化」「新興国企業の成長に伴う競争の激化」「プロダクト・ライフサイクルの短期化」などを要因に、クローズドイノベーションの限界がおとずれます。

このような背景のもと、企業の成長やビジネス拡大に向けた選択肢として、オープンイノベーションへの注目が高まっているのです。

オープンイノベーションのメリット

世界的な潮流となっているオープンイノベーションについて、主なメリットを2つ解説します。

事業推進スピードの向上

新たに事業や研究開発を始める際、社内だけで進めようとするとリソースが足りない場合があります。

オープンイノベーションによって外部のリソースやマーケティング手法をフル活用することで、自社独自で扱える枠を越えた幅広い戦略が可能となります。

その結果、あらゆる面でのスピードアップが見込めるでしょう。

研究開発コストの削減

外部リソースを活用することで、開発コストや期間が短縮できます。

また、既存の技術などを有効に活用することで、スキルを持つ人材の雇用や研究などに対する内部コストの削減につながる点もメリットです。

自社に新しいノウハウがたまっていくため、中長期的にみても、大幅なコストダウンが期待できるでしょう。

オープンイノベーションの課題・デメリット

オープンイノベーションにはメリットだけではなく、想定しておくべき課題やデメリットもあります。

ここでは主なデメリットを3つ解説します。

ノウハウや技術の流出リスク

特に業務提携や協業を想定したオープンイノベーションの場合、クローズドイノベーションに比べると、技術や情報が流出してしまうリスクは高くなります。

企業名を出して技術を公募すると、その企業がどのようなプロダクトを世に出そうとしているのかがわかってしまうケースも考えられるでしょう。

リスク回避のために、「技術の公募段階では企業名を非開示にする」「協業先が決まり次第、企業の法務担当者が秘密保持契約を結ぶ」などの対策が必要です。

利益率の低下リスク

オープンイノベーションによる業務提携や協業を想定する場合、利益率の低下リスクも視野に入れる必要があります。

自社のみの研究開発で製品開発をすると全ての利益を自社に還元できますが、オープンイノベーションにより外部と連携した場合は、連携先と利益配分しなくてはなりません。

その分、利益率は低下傾向になります。金銭面でのトラブルを回避するためにも、双方が納得し、不利益とならないように調整しましょう。

豊富な資金を用意できるか

オープンイノベーションを円滑に進め、企業の成長につなげていくためには、研究開発や販路開拓などの機会を確保するための安定的な資金調達が不可欠です。

短期間では十分な利益をあげられないケースがあることも見越した上で、豊富な資金を用意しておく必要があるでしょう。

オープンイノベーションの取り組み事例をご紹介

最後に、オープンイノベーションに取り組む企業の事例について紹介します。

セコム株式会社

セコムでは、想いを共にするパートナーとの戦略的な協働を図り、多様化する社会のニーズに応える新サービスの創出を目指すオープンイノベーションを推進しています。

新たな価値創造に向け、さまざまな分野の方と議論を行う「セコムオープンラボ」を開催するなど、社会との対話の場からニーズや兆しを捉え、現場観察や収集したデータなどから得た情報を基に仮説検証のサイクルを重ね、新たなサービスの創出につなげます。

この取り組みの成果として、「たのしい、みまもり。」をコンセプトに(株)チカクと開発した「まごチャンネル with SECOM」や、AGC(株)、(株)ディー・エヌ・エー、(株)NTTドコモと協働して開発した「バーチャル警備システム」などの、新たなサービスが生み出されています。

(参考:セコム株式会社『セコムと創る。セコムと超える。 セコムと皆様によるオープンイノベーション。SECOM OPEN INNOVATION』)

(参考:セコム株式会社『オープンイノベーションによる“共想”の取り組み』)

まとめ

自社のみでは成し遂げられない新たな価値を創造する手段である「オープンイノベーション」を進める際には、企業が掲げるビジョンをもとに取り組みを進めることが重要です。

この記事を参考に、どのようなステークホルダーと連携するのか、どのような課題を改善すべきなのかを模索しましょう。

その上で、オープンイノベーションを導入し、企業の長期的な成長につなげてみてはいかがでしょうか。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、編集/d’s JOURNAL編集部)

採用目的別でわかる面接質問例サンプルシート【Excel版】

資料をダウンロード