選考辞退続出の状況から高い入社承諾率を達成!中小企業に学ぶ応募者をファン化するために必要なこと

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、一時的に中途採用の募集を見合わせていた企業もありましたが、2022年7月21日にdodaから発表された転職求人倍率レポート(2022年6月)によれば、求人件数は2020年9月から22カ月連続で増加しています。

「少子化による労働人口の減少」という大きな流れに歯止めがかからない中、人材の獲得競争は依然として激しい状況にあります。「募集しても応募が来ない」「面接辞退が多く採用に至らない」、このような悩みを抱える人事・採用担当者は多いのではないでしょうか。

そこで今回、選考辞退が続出していた状況から一転、高い入社承諾率を達成するに至った経緯について、創業70年を迎える中小企業・ヒガノ株式会社 代表取締役社長の腹子 達朗氏にお伺いしました。

創業70年を迎える企業の3代目として事業を承継

当社の創業は1952年(昭和27年)。建築物の外構やエントランス周辺の製品をつくっているメーカーです。具体的な製品としては、建物の顔となるゲート(大型門扉)やシェード(渡り廊下)・庇(ひさし)・ムーブボラード(車止め)などの他、傘立てやレインカットECO(傘についた雨のしずくを落とす製品)といったエントランス インテリアを手掛けています。

【製品納入実績】 ゲート 資生堂福岡久留米工場(福岡県)

本社がある埼玉県草加市に自社工場があり、熟練の職人によって部材の切断加工・板金・溶接・仕上げ・組付けを一気通貫で行っています。社員数は50名(2022年7月時点)、先代の時から長く働く職人さんも多く、伝統的で独自の社風が色濃く残る中小企業です。

現職に転職した経緯について教えてください。

先代の社長が妻の父で、結婚を機に事業を承継する目的で入社をしました。建築業界全体の需要も以前とは大きく変わってきており、下請けメーカーとして取引先からいただく仕事だけでは事業が先細りすることが目に見えています。そこで、会社の強みを活かしつつ、新しいことに果敢に挑戦していくための組織づくりを推進すべく、第二創業期を任されたという状況です。

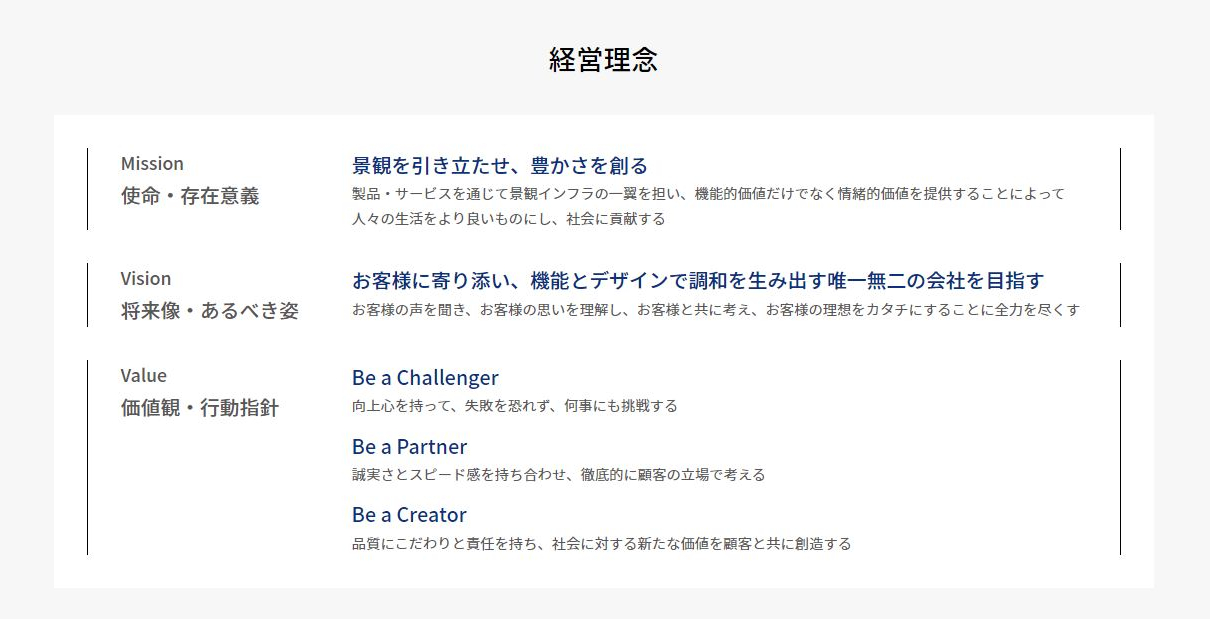

当社はトップが自らの意志に基づいて事業を推進してきたオーナー企業です。品質の高いモノづくりを得意としており、目の前の仕事に真面目に取り組めるという強みがある一方で、経営理念や経営計画といったものがなく、中長期でどのような成長戦略を描いていくのか、そのために何を変え、どんな人材が必要なのかという視点が欠けており、まさにその部分を積極的に推進していくことが求められていました。

採用に関してはどのようなポジションを強化する必要性があったのでしょうか。

社員の平均年齢も高くなっており、さまざまな分野の人材が不足していました。営業の人員強化をはじめ、私と一緒に組織をつくっていく経営幹部候補や管理職、バックオフィスを任せられる人材も増やさなければならないと感じていました。また事業モデルをさらに発展させていくために、設計や施工管理の新規採用やマーケティングを任せられる人材も必要だと考えていました。

もちろん既存社員の底上げも大事なのですが、新しいことに挑戦するためには、社内にはない経験やリソースを外から採用してこなければならない状況でしたね。

面接しても辞退者続出。応募があれば採用できるという勘違い

実際に採用活動を始めてみて、結果はいかがでしたか?

私自身、新卒で入社をした会社で3年ほど人事を担当していましたし、営業として商談や交渉ごとも数多く経験していたので採用には多少自信があり、うまく行くだろうと考えていました。ところが、その自信はすぐに打ち砕かれました。

募集を出してもまったく応募が無いのが当たり前。面接をしても応募の理由がはっきりしない方も多く、面接でこの方はいいなと思っても選考を辞退されてしまう。大手企業にいた時は、人が集まらないという理由で困ることはありませんでしたのでかなりショックでした。

何をやってもまったく採用ができない。そんな状況がしばらく続いていた時、学生時代の友人で人材業界に勤めている友人からこう言われたんです。「“採用する側”というマインドのままではうまく行くはずがない。まずは自社のことをとにかく知ってもらうことが大事なんじゃないか」と。

面接した方のことを思い返してみると、応募してくれる方は当社の何かに興味を持ってくれたのかもしれませんが、明確な志望動機があるわけでも、ましてや第一志望でもありませんでした。

建築業界には一般的に「古い」「厳しい」といったイメージがあり、当社はその業界の中でも知名度は決して高くありません。また、本社(埼玉県草加市)は首都圏にあるとは言え、最寄りの駅からも遠く、アクセスが良いとも言えません。

また、会社の事業や仕事内容についても、建築業界を知らない人にとってはすぐに理解できるものではありませんでした。つまり、応募者にとって志望動機を語れるほどの情報を私たちは提供できていなかったのです。

友人の指摘は耳が痛いものでしたが、採用に対する自分の勘違いを変える大きなきっかけになりました。

求める人材から応募してもらうためにまず始めたこと

知名度がない当社にとって、人材サービス会社とのパートナーシップは必要不可欠でした。採用を私一人で担当している状況だったため、とにかく応募いただける方を増やすというわけにはいきません。職種ごとに仕事内容や採用要件をまとめ、人材紹介サービスを通じて推薦してもらいました。

求人票の内容を充実させることも大切ですが、私が一番重視したのは担当営業の方に自社の事業内容や経営状況、これからどんな企業になっていきたいかを、背景も含めて理解いただくことです。

求人票だけで当社のことを理解していただくのはとても難しいことです。求人票に書ききれない当社の魅力やストーリーを第三者の立場で語ってもらうことが、求める人材と出会える可能性を高めてくれると考えました。

そのため、人材紹介サービス会社とのコミュニケーションをとても重視しています。募集をかけてもすぐに応募がない職種もありますが、自社の経営戦略や強化ポイントを担当営業の方と共有できていると新たな提案がもらえるものです。

マーケティング担当を募集していた際、「マーケティングの経験はないが、経営戦略の推進を任せられる魅力的な人材がいます」と、事業課題をもとに提案をもらったんです。そこで一度お会いしてみた方が、今では業務改善やDX推進担当として大活躍しています。

一度決めた募集職種や採用要件に縛られるのではなく、経営課題に対してどんな人材であれば解決できる可能性が高まるのか、広い視点で検討することが大事だとその経験から感じています。

自分たちが“採用弱者”であると認識し、選考方法を抜本的に変えた

具体的にはどんな選考方法に変更したのでしょうか?

これまでは、書類選考を通過した方に一般的な面接を行っていました。履歴書や職務経歴書の内容を見ながらスキルや経験を聞き、志望動機や転職理由を確認する。いわゆる「見極め」を重視した選考です。1次面接も最終面接も、同じようなことを質問する面接を行っていました。まず、この選考プロセスを見直しました。

新しい採用プロセスでは、「見極め」の面接をやめて会社説明を中心としたオンラインの面談を行うようにしました。面談では半分以上の時間を使い、会社のことについて私から直接説明しています。当社のファンになっていただくために、会社のことをありのままに話しています。

会社の事業や募集職種の仕事内容、今年度の経営戦略や組織構成についてはもちろん、会社の業績についてもBS(賃借対照表)やPL(損益計算書)などを基に透明性の高い情報を開示しています。そして、経営理念や人事理念(人材に対する考え方)についても時間をかけて丁寧に話をするようにしました。

また、10年先に向けた会社の成長計画や、その中でどんなやりがいが感じられるのか/どんなことを期待しているのか、人事評価制度の具体的な内容と運用方法などについてもご説明しています。会社のことを理解し、好きになってもらうために話してはいけないタブーはありません。

応募者の評価において、何を大事にしているのでしょうか?

評価においては、スキル・経験ももちろん大切ですが、それ以上に仕事への姿勢や会社が目指していることへの共感度を重視するようになりました。会社の魅力や現状の課題を伝えることで、応募者の価値観と当社が大事にしている理念が一致するかどうか、お互いに確認できるようにしています。

私たちは、機能とデザインで調和を生み出す唯一無二の会社を目指しており、建築・空間に強いこだわりを持つプロの建築家やエンドユーザーに向けて、その世界観を表現するために必要な製品を「特注オーダーメイド対応」でカタチにしています。

高度な要望が多く、新たなやり方や代替案を求められることが少なくありません。まったく同じ仕事が二つとないため、解決策がすぐに出てこないこともあり、挑戦する姿勢や失敗を恐れず行動を起こす必要があります。

具体的な仕事の事例やお客さまとのやり取りなどの話を交えながら、このような環境をポジティブに捉え、やってみたいと思えるかどうか、選考の中で率直に話を伺っています。

ご自身の価値観と当社の考え方にズレがあれば、選考を辞退いただいて良いですよとも伝えています。その結果、意欲のある方ほど当社への質問が増え、最終選考に志望度が高い応募者が残っていただけるようになりました。

さらに、オンラインの面談に切り替えたことで、日程調整がスムーズにできるようになったのは大きなメリットでした。応募後すぐに連絡を取れるため、当社の採用への熱意を強く感じていただけるようになったと思います。

採用活動は強みを活かしあうチームプレー

他にも何か変えたことはあるのでしょうか?

最終面接は本社にお越しいただき、実際に働くオフィスを見ていただくことに加えて、応募職種にかかわらず工場見学も行うことにしました。モノづくりに興味があって応募される方も多かったため、工場見学はとても喜ばれています。

【製品納入実績】 シェード 文教大学東京あだちキャンパス(東京都)

また、以前は私と役員だけの限られたメンバーで選考を行っていたのですが、現在は役割分担をしながら幅広い層の社員に協力してもらうようにしています。

会社のことをよく知るベテランの役員には、会社の歴史や製品へのこだわりなどについて紹介してもらうようお願いしています。また、中途入社をした社員や現場で活躍するメンバーにも面談を担当してもらい、職場環境などについてざっくばらんに話してもらっています。時間が許せば、一緒に食事を取りながら話をさせていただくこともあります。

同じ質問や説明をしても私や役員が話すのと、入社した後に同僚として一緒に働く社員が話すのとでは印象が大きく変わります。当社のモノづくりや技術についてはやはり長年携わっている社員の方が深い話ができます。たくさんの社員と対話していただくことで、誰とどんな空間でどんな仕事をするのか、具体的なイメージを持っていただけるようになりました。

会社の実態を入社前にしっかり理解いただくことができれば、応募者が当社のファンになっていただける可能性が高まります。応募の段階では第一志望でなくても、選考プロセスを経て当社の魅力に気づいていただき、ここで働きたいと思ってもらえればいいと考えています。

ありのままを伝えることが良い出会いにつながる

採用活動の成果はどのように変わりましたか?

2021年は、面接合格のご連絡をした方のほぼ100%の方から入社を承諾いただいています。複数名の営業をはじめ、マーケティング、バックオフィス、経営幹部候補など、これからの会社を担ってくれるコアメンバーの採用に成功することができました。中途採用を始めたばかりのころはまったく応募がない状況でしたので、とても大きな成果が得られています。

また、本人が何をしたいのか?どんな人生にしていきたいのか?といった価値観を知り、それを重視した選考基準にしているため、評価の判断軸が徐々に統一されるようになり、選考の結果や辞退の理由にも納得できるようになりました。

ある応募者のケースでは、面接の対応も良く、スキルも経験も申し分なかったため合格の連絡をさせていただいたのですが、転職してどうしたいのか?/どうなりたいのかがはっきりしないところがあり、あらためて本人に次の選考に進むかどうか自分で決めるように委ねました。

最終的には選考を辞退する連絡をいただいたのですが、私たちとしても選考の中で会社の将来や大事にしている価値観などを全て正直にお話ししているので、入社後にモヤモヤしたり退職したりされるよりも、その前に辞退の連絡をいただいた方がお互いにとって良い結果だったと捉えています。

当社の成長計画の中には、製品ラインナップの拡充や設計からアフターサービスまでをワンストップで提供するなど、まだ理想と現実にギャップがあるものもありますが、他のメーカーや異業種とのコラボ、顧客接点/営業力強化・定期メンテナンス専門チームの新設など、着実に取り組みを進めています。

目指している姿と現状のありのままの姿を伝えることで、同じ目標に向かって共に歩みを進めていく覚悟のある仲間を採用したいと思っています。

【取材後記】

腹子様が入社するまで、同社は経営に関する数字を社員に公表することはなかったそうです。しかし、2021年5月に腹子様が社長に就任してからは数値を毎週共有し、現状の課題や今後の方針などについても月に一度社員に直接話をしているとのこと。

最初は社内に動揺が走ったり、数字の情報を誤解されたりすることもあったようですが、透明性をもって会社の情報や数値を開示することで信頼関係が強くなり、職場の心理的安全性も高まってきたと手応えを感じているようです。

応募者に対しても、社員向けに作成した資料をそのまま見せるのだとか。会社のありたい姿と現状をありのままに語ること。その真摯な姿勢がやる気に火をつけ、採用成功のみならず入社後の活躍につながっているのだと強く感じたインタビューでした。

企画・編集/白水衛(d’s JOURNAL編集部)、取材協力/野村英之(プレスラボ)、森 英信(アンジー)、撮影/中澤真央

【関連記事】

■選考辞退の少ない会社が大切にしている面接・採用のポイント

■経営幹部候補をはじめ、営業やバックオフィスなどの採用に成功 ヒガノ株式会社

■求人広告とスカウトメールを有効活用し、4名の採用に成功 株式会社ニイミ