中途採用“早期化”のススメ 採用活動を早めて行うべき4つのワケとは?

d’s JOURNAL(ディーズ・ジャーナル)編集部

-

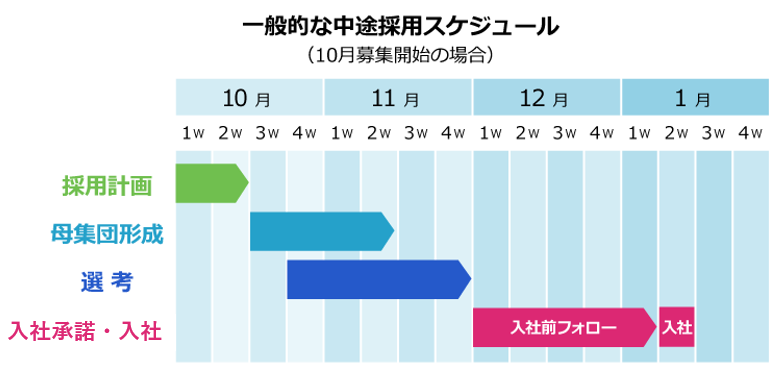

中途採用は順調に進んだ場合、募集開始から1.5~2.5カ月で選考合格となることが多い。ただし、エグゼクティブやハイクラスのポジションの場合は3カ月月~半年以上かかることもあり、求人倍率の高い職種では採用活動が長期化する傾向がある

-

転職市場は労働力不足や「2040年問題」などを背景に活況を呈しており、求人倍率も高い水準が続いている。これにより、人材の採用競争が激しくなっており、採用活動の早期化はより重要となる

-

転職希望者は多数の企業に応募する傾向があり、選考が長期化すると辞退されるリスクが高まる。選考の短縮化やフロー設計が重要。また、採用手法の多様化やオンライン面接の一般化により、柔軟な採用プロセスが求められる

一般的な中途採用スケジュールとは

中途採用が順調に進んだ場合、募集を開始してから1カ月半~2カ月半程度で選考合格となることが多く、希望の入社時期から逆算して採用開始時期を決定することがほとんどではないでしょうか。

即戦力となり得るような採用難易度の高いポジションや、エグゼクティブ(経営層・役員クラス)やハイクラス(事業部長やマネージャーなどの管理職)の採用では3カ月~半年以上かかることも珍しくありません。

また、求人倍率が高い職種の募集においても採用活動が長期化する傾向が見られます。加えて、選考から入社までの退職交渉・入社前フォローに予想以上の時間がかかっている事例も増加しています。

目標とする時期に欲しい人材に入社してもらうといっても、転職希望者の状況は個別性が高く、コントロールが難しいというのが実情です。

そこで今回は、採用活動を早期化すべき4つの理由について、具体的な事象や背景・データなどと併せてご紹介します。自社がどのタイミングで採用活動を始めるべきなのかを再検討する材料として、ぜひ参考にしてみてください。

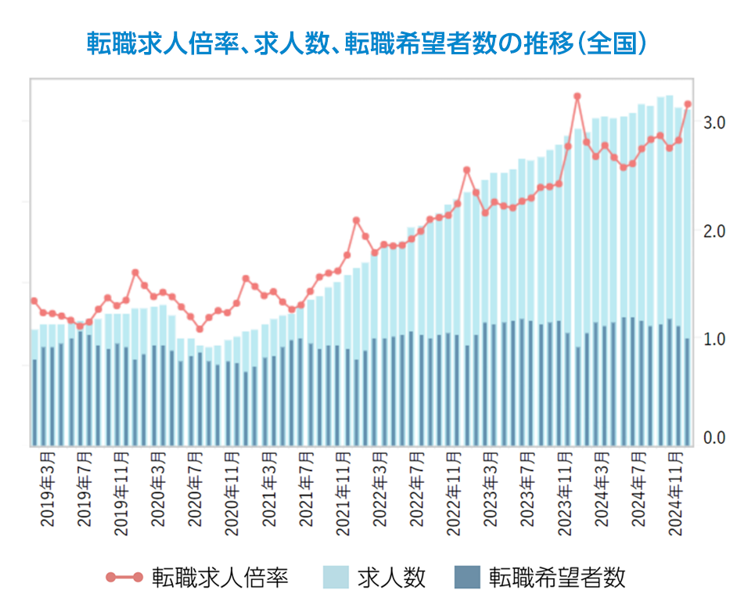

早期化すべき理由その1:転職市場の変化(転職求人倍率・求人数・転職希望者数の推移)

2025年1月31日に発表された「2025年1月発行 doda転職求人倍率レポート」によると、2024年12月の転職求人倍率は3.15倍。求人数が前年同月比で増加しており、依然高い水準が続いています。

2024年10月~12月の転職求人倍率は、10月2.75倍、11月2.82倍、12月3.15倍となり、こちらも引き続き売り手市場です。

(出典元:2025年1月発行 doda転職求人倍率レポート)

2040年に労働力不足が深刻になると言われている「2040年問題」や働き方改革に伴う人材不足、新規事業創出や既存事業拡大に欠かせないベテラン人材の採用など、転職市場は今後もますます活況となっています。

そのため、人材の獲得競争はさらに激しくなっていくことが予想されます。

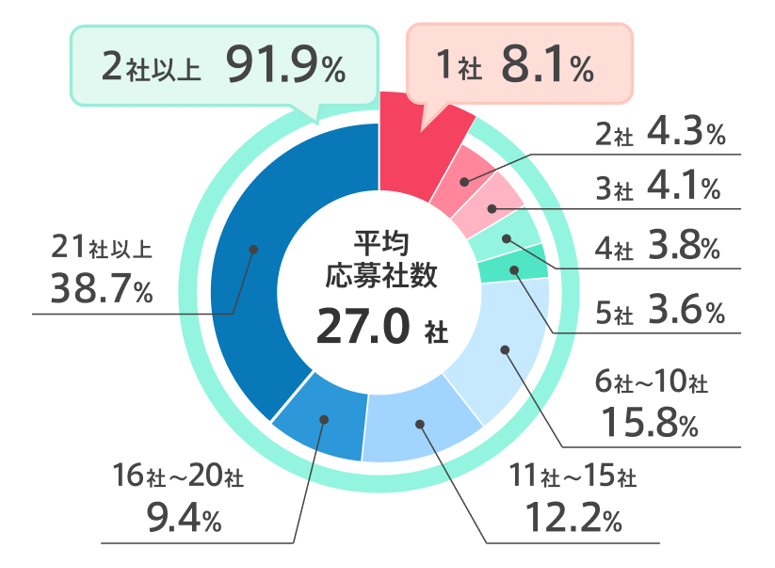

早期化すべき理由その2:転職希望者の活動状況の変化(平均応募社数・選考辞退)

dodaを利用し転職した方が、転職活動開始から入社承諾までに応募した求人の数は平均して27.0(※)。複数の企業の中から転職先を選ぶ傾向が強く、全体のうち、9割以上の人が2社以上の企業に応募していました。さらに約60%の方が11社以上の企業へ応募しています。

※2023年1月~12月の1年間にdodaエージェントサービスを利用して内定を得た人のデータを基に算出(出典元:転職成功者の「平均応募社数」)

複数社に応募しているということは、それだけ採用競合となる企業が多いということ。そのため、選考の早期化もですが、“短縮化”も重要なポイントとなるでしょう。

選考の短縮化やフロー設計については、下記の記事をぜひ参考にしてみてください。

■参考記事:競合より先に欲しい人材を早く見極め早く採る!面接回数や期間短縮化をかなえる選考フロー設計ノウハウ

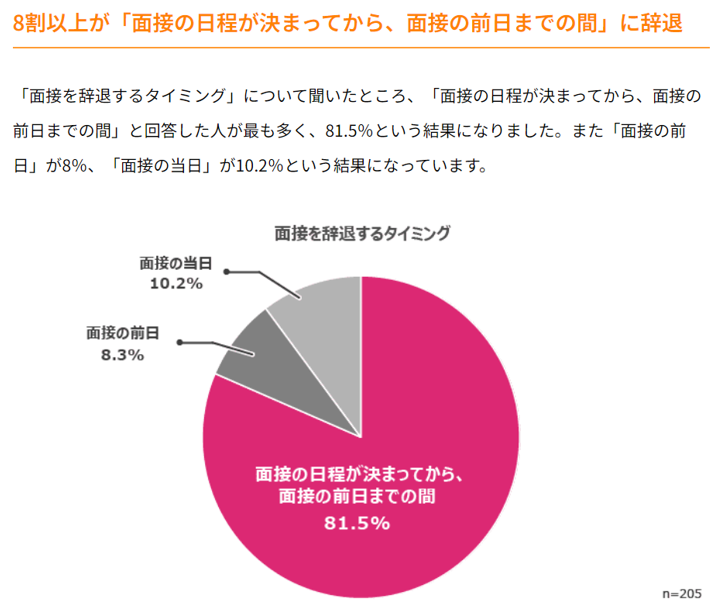

また、「選考途中での辞退」も懸念されます。書類選考合格の連絡をしたものの、タイミングの遅れによって面接を実施することができずに数週間の時間をロスしてしまい、採用活動が長期化してしまうこともあるため、やはり短縮化とそのためのしっかりとしたフロー設計が重要となります。

過去に実施した20代・30代の「面接辞退」に関する調査では、「7割近くが面接辞退の経験がある」「辞退したタイミングは、8割以上が面接の日程が決まってから、面接の前日までの間」など、面接辞退の経験やタイミング、辞退理由などについて知ることができます。年代や地域(エリア)によっても転職時の平均応募社数に違いがありますので、併せて参考にしてみてください。

(出典元:面接を辞退する応募者のホンネとは?20代・30代の「面接辞退」に関する調査)

早期化すべき理由その3:採用手法の多様化と選考プロセスの変化

かつての中途採用は、ハローワークや求人広告(紙・Webなど)・人材紹介サービスが主流でしたが、この数年で新たな採用手法が増えています。

企業担当者が転職希望者に対して直接アプローチをするダイレクト・ソーシングや、社員の知人・人脈経由で行う採用フローを仕組み化したリファラル採用。FacebookやX(エックス)、LinkedInといったSNSを活用したソーシャルリクルーティングなど、採用手法は多様化しており、採用したい人材によって適した手法を取捨選択したり、複数の手法を組み合わせ採用活動を進めたりする企業が増えています。

選考プロセスについてもWeb面接などのオンライン採用が一般化したことで、就業中の方やU・Iターンを希望する遠方の転職希望者に、アプローチできるようになったことも大きな変化です。また、カジュアル面談など情報交換や相互理解のための対話を重視し、志望動機を問わない選考形式などを実施している企業もあります。

欲しい人材によって活用すべき採用手法は異なります。自社採用で難しい場合は採用のプロである人材紹介サービス企業の力を借りるのも手です。欲しい人材を採用するためにどういう手法、さらにどういう戦略で進めるのが良いかなど、プロならではの視点とノウハウが得られるはずです。

早期化すべき理由その4:退職交渉が難航・長期化するケースも

転職希望者の中には、現職中の会社に退職の意向を伝えるタイミングや後任への引き継ぎの期間をあらかじめ決めて、転職活動をしている方もいます。

特に3月決算の企業の場合は、年末年始や年度末に組織改編や異動の辞令があることが多く、1週間、数日の間に状況が一変してしまい、退職交渉が難航したり、想定以上に長期化してしまったりすることも。

転職希望者が抱えているプロジェクトや部署・事業の状況によっても変わるため、選考過程の中で退職交渉にかかる期間のめどや入社の時期について、相互理解を深めておきましょう。

また、最終面接の面接官が多忙であったり、海外出張などで面接が実施できなかったりするケースは注意が必要です。選考合格後に想定外のトラブルが発生しないよう、留意して採用活動を進めていくことが大事です。

編集後記

労働力人材の減少に伴い、中途採用を取り巻く環境にもさまざまな変化が起こっており、欲しい人材の獲得競争はさらに厳しさを増しています。中途採用が長期化してしまうリスクも高まっているため、採用活動の早期化、場合によっては短期化も行い、余裕を持った採用計画を立てることが重要です。また、採用手法によっても選考のスピードは変わってきます。採用のスケジュールやスタート時期を決める上では、採用手法の選定もポイントとなるでしょう。何かお困りごとがあれば、お気軽にぜひdodaにもご相談ください。

企画・編集・文/白水 衛、海野 奈央(d’s JOURNAL編集部)

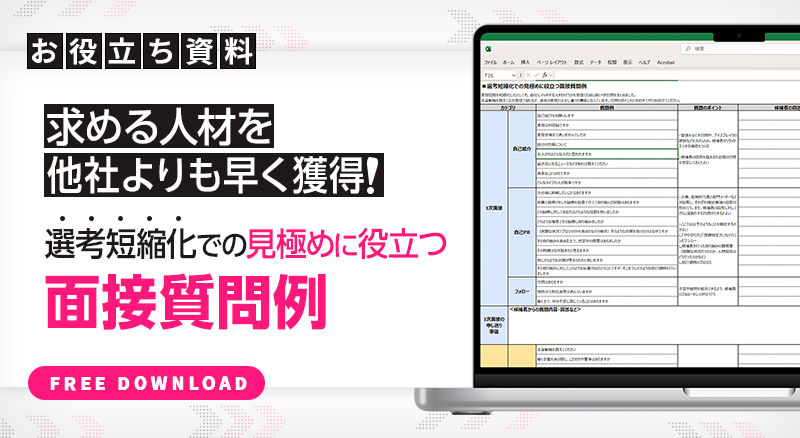

求める人材を他社よりも早く獲得!選考短縮化での見極めに役立つ面接質問例

資料をダウンロード