「物語」として聞いた情報は約7割が記憶に残る!求める人材を採用するための「ストーリーテリング」とは【セミナーレポート】

パーソルキャリア株式

ヒキダスチーム

-

パーソルキャリアが主催。オフラインによる「ユーザーSIer企業の人事向けセミナー・交流会」を実施

-

2035年、日本の労働力は384万人分不足に。中途採用市場の過熱は続く

-

「共感」が求める人材を引きつける。共感を生み出すには「ストーリーテリング」が鍵

日本の転職市場では近年、さまざまな変化が見られます。慢性的な人手不足、即戦力となる人材を求める傾向などを背景に、ミドルシニア層の採用が活発化しているほか、DX(デジタルトランスフォーメーション)ニーズや「生成AI」への関心と活用が、急速に広がっていることも特徴の一つです。

特にIT業界ではプログラマー採用の縮小傾向が見られ、AIによる業務効率化により、求められるスキルや役割も大きく変化しつつあります。

採用難易度が加速するIT業界に対して、今回は「ユーザーSIer企業の人事向けセミナー・交流会」を実施いたしました。セミナーでは人材を引きつける 「ストーリーテリング」の重要性を解説、その後ワークショップを通じて自社の魅力を再定義していただきました。

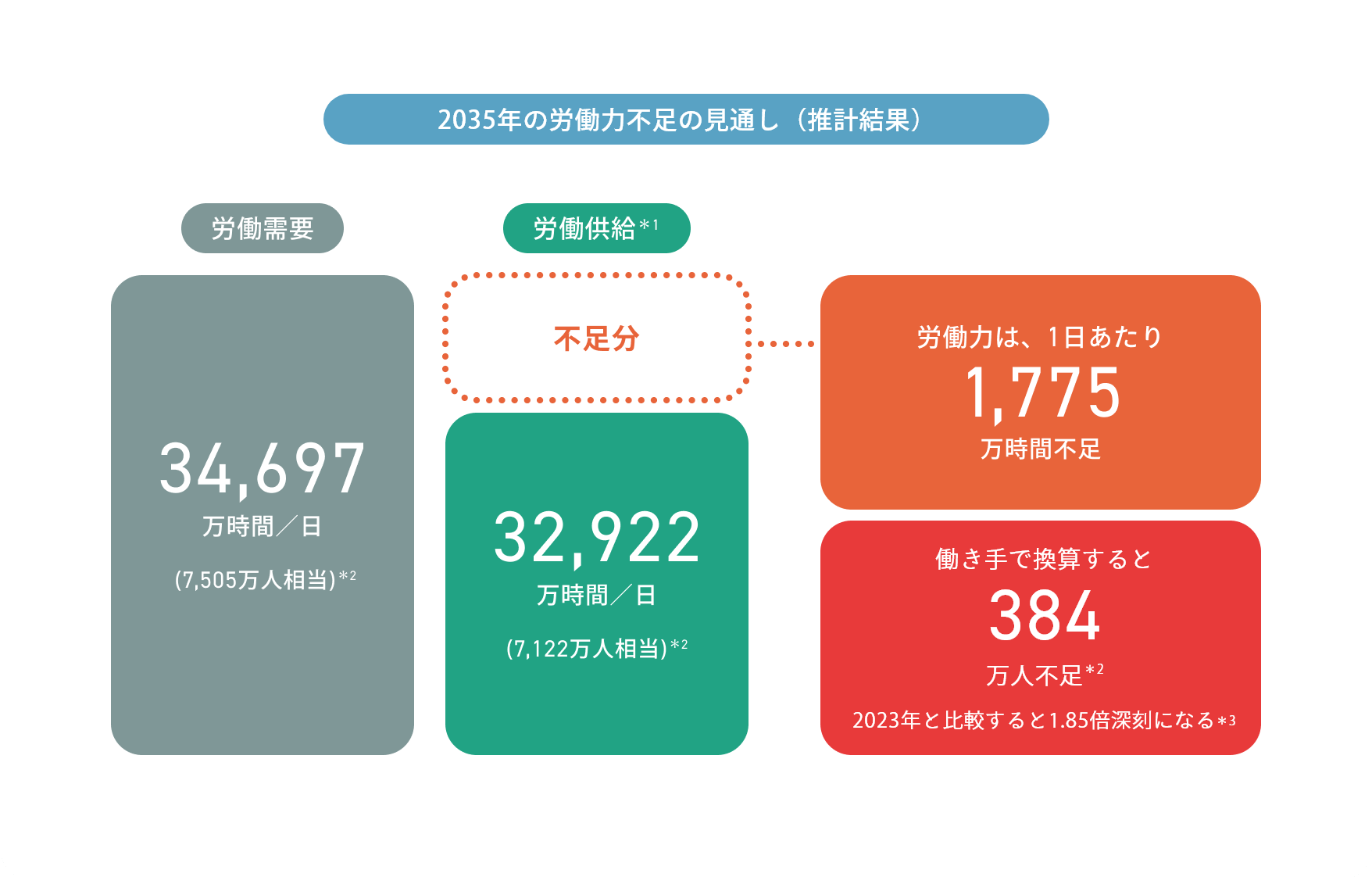

2035年、日本の労働力は384万人分が不足に

※出典元:パーソル総研「労働市場の未来推計2035」

パーソル総合研究所の推計によると、2035年には1,775万時間、すなわち384万人分の労働力が不足すると予測されています。これは外国人労働者やパートタイム人材の活躍、そして生成AIによる生産性向上を加味した上での見積もりであり、日本社会の労働供給力に深刻な懸念があることを示しています。

労働人口減少、社会の高齢化が進む日本では、今後ますます労働力確保が難しくなり、採用競争の激化は避けられません。

新卒採用市場に目を向けると、2024年卒の採用充足率は78.5%にとどまりました。2040年には18歳人口が2000年比でほぼ半減する見通しということもあり、企業はこれまで以上に中途採用にシフトせざるを得ない状況です。

中途採用市場の過熱とAI時代の到来

コロナ以降、中途採用の難易度が年々激化しており、特にITエンジニアの求人倍率は10倍を超えています。調査の結果、企業の7割以上が「どの領域・職種においても採用が難化している」と回答しています。

米国に目を向けてみると、AI活用による業務自動化が進み、新卒の失業率が上昇しています。「アイビーリーグ」 といわれるトップ大学のコンピューターサイエンス学部、マスタークラスを卒業 ・修了した人でも、これまでのようにGAFAM*や有名テック企業への就職が困難になっている状況です。

日本でも、2~3年以内に同様の動きが加速すると予想されます。すでに一部企業では、業績悪化とは無関係に人員削減を行うケースも報じられており、某企業では「4,000人の人員削減」という人員計画がニュースになりました。

今後、各社の「スリム化」が進むにつれて、採用人数の確保から「人材の質」重視への転換が加速することが予想されます。

*GAFAMとは・・ ・世界的に影響力の強いIT企業、Google、Apple、Facebook(現:Meta)、Amazon、Microsoft、5社の頭文字を組み合わせた略称

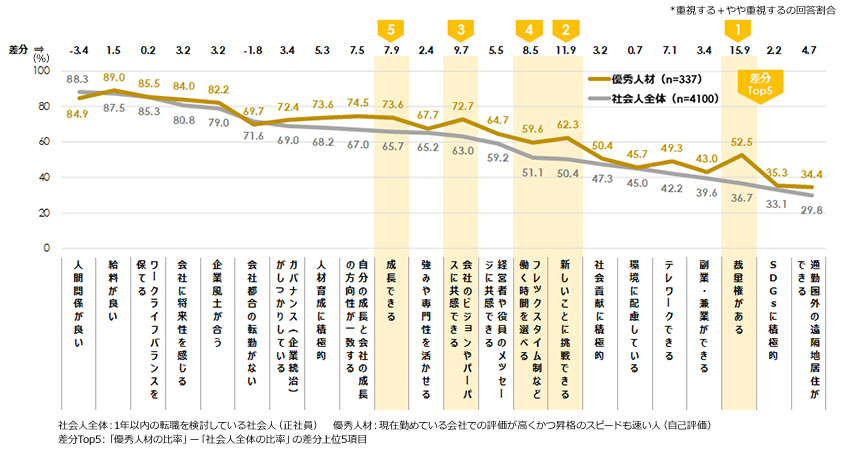

「求める人材」を引きつける “共感”と“ストーリーテリング”

高度なスキルや専門性を持つ人材が転職時に重視するのは、「成長機会」や「企業のビジョン・パーパスへの共感」「フレックスタイム制など柔軟なはたらき方 」「新しいことへの挑戦機会」「裁量の大きさ」などが挙げられます。「年収や条件」「ワークライフバランス」といった条件は、すでに「前提条件」に過ぎません。

※出典元:パーソル総研「人的資本情報開示に関する調査2回」

では、このような即戦力となる人材を採用するにはどうすればよいか。そのポイントは「共感」にあります。その実現手段として注目されているのが「ストーリーテリング」です。

ストーリーテリングとは、企業の理念や価値観、風土などを具体的な「物語」として伝える手段のことで、単なるデータ・情報提供とは異なります。ストーリーや具体的なエピソードで伝えることで、聞き手の記憶に残りやすく、共感や理解が得やすくなるという特徴があります。採用活動だけでなく、マーケティングや教育分野でも応用される、実践的なコミュニケーション手法です。

―採用活動におけるストーリーテリングの3つの効果

採用活動におけるストーリーテリングの狙いは以下の3点に集約されます。

①共感を引き出す

ストーリーテリングは感情に訴えかける力があります。企業の歩みやミッションをストーリー仕立てで語ることで、企業への親近感や信頼感が生まれ、転職希望者の応募意欲が高まります。採用活動で、転職希望者との間に強い絆を形成することができれば、選考歩留まり解消や入社承諾 などの結果につながりやすいと言えるでしょう。

②理解が深まる

ストーリーテリングの手法で企業文化や価値観を伝えることで、企業のビジョンや価値観などの本質を転職希望者が理解しやすくなり、ミスマッチを防ぐことにも活かせるでしょう。

③記憶に残りやすい

「物語」として聞いた情報は65~70%が記憶に残る一方で、統計データのみの場合は5~10%程度しか記憶にとどまり ません。企業のストーリーを記憶にとどめているか否かは、転職希望者の意思決定に影響を与えます。

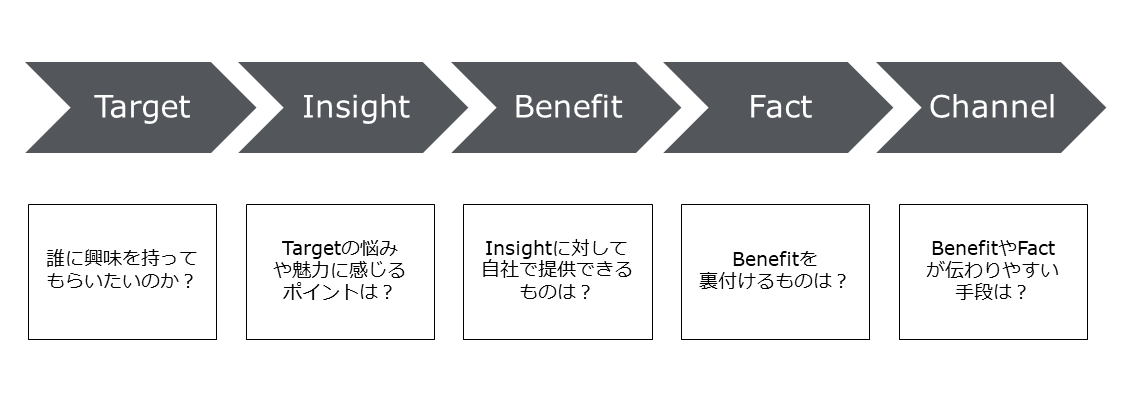

ストーリーテリングで重要なことは「一貫性」と「Benefit」の言語化

ストーリーテリングで重要なことは「一貫性」と「Benefit(自社が提供できるもの・こと)」です。「誰に」興味を持ってもらいたいか、「何を」伝えたいかを明確にし、転職希望者が魅力に感じるポイントや関心事に対して、自社が何を提供できるかを伝えましょう。その際、それを裏付けるFact(事実・根拠)を添えることで、説得力のあるストーリーにしてください。

特に、転職希望者が複数企業を比較する際、会社のBenefitが明確であるほど魅力を感じることができますし、企業にとってより良い採用活動につなげることが可能になります。

ストーリーができたら、転職希望者が見ているであろう媒体で発信し、認知を拡大します。

ストーリー作りと他社フィードバックで可視化する「自社の魅力」

今回のユーザーSIer企業の人事向けセミナー・交流会では、各社が自社の魅力を洗い出し、ディスカッションを通じて、最終的に「自社だけの魅力」を言語化。自ら分析を行うのみならず、他社からのフィードバックを受けることで、より客観的に「自社の魅力」に気づくきっかけとなりました。

ワークショップで気づいた「自社」について(参加者の声):

―強み

「フラットな文化」「低い離職率」「幅広い事業領域」「IT・DXへの高い意欲」「フルフレックス」「ハイブリッド勤務精度」「母体が大きい」「業界内で大きなシェアを誇る」などの項目が挙がりました。

―弱み

「営業力に欠ける」「ブランディング力が低い」「フレックスタイム制や住宅手当などの制度が弱い」「経験者の不足」「属人的な採用戦略」などの項目が挙がりました。

また、「エンジニア全体の給与水準が高くなっている」「AIにより対応業務が減りつつある」など外部環境が変わったことによる弱みが発生しているという意見も挙がりました。

― 他社目線でのフィードバック

各社、強み・弱みを出し終えたら、「強みは同業他社の中で、どれくらい優位性があるのか」「弱みをどうポジティブに変換できるか」など、他社からのフィードバックや意見交換を行いました。

人材の採用が激化する中、どの企業もさまざまな課題に向き合いながら、より良い採用、人事のあり方を模索していることでしょう。今回のセミナー・ワークショップで自社の強みを再定義し、ストーリーテリングの手法で強みや魅力を求める人材に届け、今後の採用戦略の改善につなげていただきたいと思います。

アルムナイ採用やリファラル採用などの採用手法や、オンボーディング、現場との連携強化など採用に付随する課題は多様化しています。

中途採用市場の競争が激化する中、自社の魅力をいかに定義し、どう届けるかが人材戦略のカギとなることは間違いありません。ストーリーテリングを活用して共感を生み出すことは、今後の採用活動において不可欠な要素となるでしょう。

常に採用に関する最新情報を収集し、他社からのフィードバックを受ける機会を積極的に得ることで、採用手法をブラッシュアップして「自社で求める人材」との接点を着実に創出していきましょう。

まとめ

当セミナーは、パーソルキャリアが主催する人事交流会の一環であり、ワークショップや飲食を伴った交流の場もプログラムの中に含まれています。

パーソルキャリアでは、参加した方々が次のステップへ進めるように、このようなイベントを今後定期的に開催していく予定です。ぜひ次回以降のご参加をお待ち申し上げております。

[取材・編集/d’s JOURNAL編集部、制作協力/シナト・ビジュアルクリエーション]

採用面接のフローや面接準備、面接手法が1冊でわかる!「中途採用面接ガイド」

資料をダウンロード