トライアル雇用とは?制度・助成金の金額・申請条件と手続きの流れ

d's JOURNAL編集部

「トライアル雇用」とは、文字通りトライアル期間を設けて人材を雇用する方法を指します。しかし、一般的に普及している「試用期間」とは異なる意味合いを持っており、きちんと条件を満たして実施すれば助成金も利用できます。

この記事では、トライアル雇用の仕組みやメリット・デメリット、助成金の申請条件などをまとめて見ていきましょう。

中途採用の面接に関する実用的な情報を一冊にまとめた資料を、以下より無料でダウンロードいただけます。採用活動のご参考として、ぜひご活用ください。

トライアル雇用とは

トライアル雇用とは、就業経験のない人やブランクのある人などを対象に、一定のトライアル期間を設けて雇用する制度です。その期間を通じて、常時雇用するかどうかを見極めることが目的であり、企業にとっても求職者にとってもさまざまなメリットがあります。

トライアル雇用の期間は制度上、3カ月と定められており、基本的にそれ以上の期間にわたっては雇用を継続できません。それ以上の期間雇用し続けたい場合は、後述する「試用期間」の制度の利用をお勧めします。

また、トライアル雇用を行う企業は、一定の要件を満たすことで「トライアル雇用助成金」の受給が可能です。ただし、満たすべき要件や支給額は、トライアル雇用にいくつか存在するコースごとに異なります。この点は「トライアル雇用の申請条件」の項目で詳細に解説いたしますので、引き続きご覧ください。

試用期間との違い

トライアル雇用と類似した制度として「試用期間」というものが存在します。これは、採用した従業員の適性やスキルなどが、自社にマッチするかどうかを判断する期間です。

この情報だけならトライアル雇用とほとんど変わりないように思えますが、実はその位置づけや雇用期間、契約形態などには大きな違いがあります。

【トライアル雇用と試用期間の違い】

| トライアル雇用 | 試用期間 | |

|---|---|---|

| 制度を設けている主体 | 国 | 各企業 |

| 助成金の有無 | あり | なし |

| 雇用期間 | 基本的に3カ月 | 明確な定めなし |

| 雇用の継続義務 | なし | あり |

制度を設けている主体と助成金の有無

トライアル雇用は国によって設けられた制度であるため、先述した通り要件を満たせば国から助成金が支給されます。対して、試用期間はあくまでも各企業が独自に設定しているに過ぎないので、助成金の対象とはなりません。

雇用期間

トライアル雇用の期間が3カ月と定められているのに対して、試用期間には明確な定めがありません。自社に対する適性を判断する上で適当な期間を、各企業が独自に設定します。

ただし、一般的には1~6カ月程度が試用期間として適当だと考えられています。

雇用の継続義務

トライアル雇用では、期間満了後に本採用する義務が生じないため、3カ月様子を見た上で、業務実績や能力に基づき採用を見送ることが認められています。

またこの際、一般的な「解雇」を行う際に求められるような、詳細な理由を示す必要もありません。

ただし、トライアル雇用であっても、雇用期間中の解雇は正当な理由がない限り認められないので留意しましょう。

対して試用期間は、無期雇用を前提に人材の適性や能力を見極めるための期間として設けられています。従って、期間満了後に雇用を打ち切ることは「解雇」にあたり、そこに至った合理的な理由を具体的に示さなくてはならないのです。

トライアル雇用の目的

トライアル雇用は、求職者と企業でそれぞれ目的が異なります。

■求職者の目的

就業経験のない人や未経験の職種に対してはたらきながら業務内容や職場の人間関係が自分に合っているか確認し、無期雇用への道を開くこと。

■企業の目的

慢性的な人材不足に対して、人材採用・育成のきっかけづくり。

労使間のミスマッチを防いだ上で、無期雇用へ移行すること。

トライアル雇用の種類

トライアル雇用には、以下に示す4種類が存在します。

【トライアル雇用の種類】

| 種類 | 対象者概要 | 助成金の額 |

|---|---|---|

| 一般トライアルコース | 職業経験がない若者や育児でブランクがある人など、技能や知識が不足しており安定的な就職が難しい人物 |

・月額最大4万円(最長3カ月) ・母子家庭あるいは父子家庭の場合は月額最大5万円(最長3カ月) |

| 障害者トライアルコース | 心身に何らかの障害があり、就職が困難な人物 |

・月額最大4万円(最長3カ月) ・精神障害者の場合、月額最大8万円を3カ月、月額最大4万円を3カ月(最長6カ月) |

| 障害者短時間トライアルコース |

・短時間であれば勤務が可能な精神障害者や発達障害者 ・1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満に設定される |

月額最大4万円(最長12カ月) |

| 若年・女性建設労働者トライアルコース |

・建設業の現場作業や施工管理に従事する35歳未満の若年者、または女性労働者 ・設計や測量、経理、営業などの従事者は対象外 |

月額最大4万円(最長3カ月) |

さらに詳細な要件は後ほど解説いたします。

(参照:厚生労働省『トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)』、『障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース』、『建設事業主等に対する助成金 支給要領』)

トライアル雇用を利用するメリット

トライアル雇用を利用することで、以下のメリットを享受できます。

・入社後のミスマッチを防げる

・採用がスムーズに進む

・採用にかかる費用を抑えられる

・トライアル雇用の期間後は企業の意向で契約の有無を決められる

それぞれの詳細を順に見ていきましょう。

入社後のミスマッチを防げる

トライアル雇用の期間中に対象の人材の適性を見極められるため、「採用後に自社の要件と合っていないと判明した」といった事態に陥ることを防げます。業務上で必要となるスキルや求められる経歴は、履歴書や職務経歴書からもある程度見極められます。

しかし、職場の雰囲気や既存の従業員と馴染めるかどうか、また業務中の態度や姿勢などは、実際にはたらいている姿を見ないと判断できないでしょう。トライアル雇用ではまさにそういった部分を確認できるので、入社後に判明するミスマッチ防止に非常に効果的なのです。

(参考:『ミスマッチとは?新卒・ミスマッチが起こる原因は?企業に与える影響と対応方法を紹介』)

採用がスムーズに進む

通常の採用フローよりもスムーズに人材を採用できる点も、トライアル雇用を利用するメリットの一つです。

トライアル雇用では、自社の求める人材像に合致する人材をハローワークが選定・紹介してくれるので、企業側での書類選考は不要となります。これにより、採用に至るまでのスピード感が速まるだけではなく、採用活動で生じる人事・採用担当者の負担も軽減できます。

採用にかかる費用を抑えられる

トライアル雇用では基本的にハローワークから人材の紹介を受けるため、人材紹介サービスなどを使うときのような利用費用や広告宣伝費がかかりません。

また、先の項で説明した通り人事・採用担当者の工数も削減できるので、採用活動にかかるトータルのコストを抑えられます。その上で助成金を受け取れることを加味すると、費用面の恩恵は非常に大きいといえるでしょう。

(参考:『採用コストの平均相場は?コスト削減の施策や計算方法を解説』)

トライアル雇用の期間後は企業の意向で契約の有無を決められる

繰り返しになりますが、トライアル雇用には継続雇用の義務がありません。よって、共にはたらいてみた上で「自社には合わないかもしれない」と感じた場合には、その意向を基に契約を終了できます。

ただし、これはあくまでも期間満了後の話であり、トライアル雇用中に自由に契約を終了できるわけではないので注意しましょう。

また、トライアル雇用で雇い入れた人材から「御社は合わないと感じた」と、退職を申し入れられる可能性も当然あります。「契約を継続するか否かを自社で決められる」という立場に甘えず、トライアル雇用中も対等な関係性で人材と接することが望ましいでしょう。

トライアル雇用を利用するデメリット

多くのメリットがあるトライアル雇用ですが、以下の3つのデメリットも存在します。

・入社後の育成に時間がかかる可能性がある

・教育体制を構築しておく必要がある

・申請手続きに手間がかかる

入社後の育成に時間がかかる可能性がある

トライアル雇用では、「就労経験がほとんどない」「ブランクがある」といった事情を抱えている人材を採用します。そのため、入社後の育成である程度の時間がかかることは避けられないでしょう。

業務に関わる知識やスキルはもちろん、ビジネスマナーなども一から教える必要があるため、教育担当者にはそれなりの負担がかかると考えられます。

教育体制を構築しておく必要がある

前項で述べた問題を解消するには、採用した人材や教育担当者を組織全体でフォローするための教育体制が必要不可欠です。

しかし、そうした体制が整備されていない場合には、まずその構築に取り組む必要があります。

その結果、トライアル雇用の利用開始前から人材を社内で育成するまでに生じるトータルコストが、想定を大きく上回ってしまう場合もあるでしょう。

トライアル雇用で採用コストは削減できますが、上記の育成コストがその分を打ち消してしまっては本末転倒です。削減できるコストと発生するコストの内訳を可能な限り予測した上で、トライアル雇用を利用するかどうかを検討したいところです。

申請手続きに手間がかかる

トライアル雇用の助成金を受け取るには、トライアル雇用実施計画書やトライアル雇用対象者確認票などの書類を作成し、提出しなければなりません。

また申請期限が短いため、業務との兼ね合いやスケジュール調整なども考慮することが求められます。会社の規模や担当者の人数によっては、これによる事務負担も大きなデメリットとなり得ます。

トライアル雇用の申請条件

トライアル雇用の利用を申請する際は、企業側がさまざまな条件を満たさなくてはなりません。以下がその一例です。

・トライアル雇用の対象者を過去3年間で雇用していないこと

・ハローワーク・職業紹介等の紹介により対象者を雇い入れること

・原則3カ月のトライアル雇用を実践すること

・1週間の所定労働時間が通常の従業員と同じ(30時間)であること

トライアル雇用の利用を検討する前に、これらの申請条件を自社が満たしているかどうかの確認が必須となります。

また上記のほか、後述するトライアル雇用の対象者の要件に、雇い入れる人材が合致していることも確かめる必要があります。

詳細な要件は厚生労働省のホームページや、各都道府県の労働局・ハローワークで確認しましょう。

(参照:厚生労働省『トライアル雇用実施要領』)

トライアル雇用の対象者の条件と助成金

ここからは、トライアル雇用のコースごとに、対象者の条件と受給可能な助成金の額を解説します。

【トライアル雇用の各コース】

・一般トライアルコースの対象者

・障害者トライアルコースの対象者

・障害者短時間トライアルコースの対象者

・若年・女性建設労働者トライアルコースの対象者

一般トライアルコースの対象者

一般トライアルコースの対象者とその条件、そして企業が受給できる助成金の額は以下の通りです。

【一般トライアルコースの対象者と助成金の額】

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 対象者 |

・1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇い入れを希望し、雇用制度を理解した上で、トライアル雇用を望んでいること ・ハローワークや民間の職業紹介事業者などに求職を申し込んでいること ・職業紹介の日に次のいずれにも該当しないこと 1. 安定した職業に就いている 2. 自営業または役員として、1週間あたり30時間以上はたらいている 3. 学校に在籍している 4. ほかの会社でトライアル雇用中である ・以下のいずれかに該当すること 1. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している 2. 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※1) 3. 妊娠や出産、育児などの理由から離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている 4. 1968年4月2日以降生まれで安定した職業に就いておらず、ハローワークなどで担当者制による個別支援を受けている 5. 就職の援助を行うにあたって、特別な配慮を要する(※2) |

| 支給額 |

・月額最大4万円(最長3カ月) ・母子家庭あるいは父子家庭の場合は月額最大5万円(最長3カ月) |

※1 パート・アルバイトなどを含む

※2 生活保護受給者や母子家庭の母、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者、日本に避難を余儀な

くされたウクライナの住民など

なお、助成金の額は対象者が実際に就労した日数によって決められています。そのため、以下の事象が発生した場合は受給額が減額される可能性があるため、留意しておきましょう。

【助成金が減額されるケース】

| 番号 | 内容 |

|---|---|

| 1 |

以下の理由により、トライアル雇用期間中に就労が1カ月に満たない月がある場合 ・対象者の責に帰すべき理由による解雇 ・対象者の都合による退職 ・対象者の死亡 ・災害などのやむを得ない理由で、事業の継続が不可能になったことによる解雇 ・トライアル雇用の期間中に無期雇用へ移行した場合 ・トライアル雇用の期間中に、週の所定労働時間が30時間未満または20時間未満に変更された場合 |

| 2 | 対象者の都合による休暇、または事業主の都合による休業があった場合 |

上記に該当する場合は「実際に就労した日数÷就労を予定していた日数」を計算した上で、その割合に応じた金額が受給されます。

(参照:厚生労働省『トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)』、『雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(改正入管法の施行に伴う改正)』)

障害者トライアルコースの対象者

障害者トライアルコースの場合は、以下の条件を満たすことが要求されます。

【障害者トライアルコースの対象者と助成金の額】

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 対象者 |

・継続雇用する労働者としての雇い入れを希望し、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用を望んでいること ・障害者雇用促進法2条の規定に該当する障害者であり、以下のいずれかに該当すること 1. 紹介日時点で、就労の経験のない職業に就くことを希望する 2. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職または転職を繰り返している 3. 紹介日の前日の時点で、離職期間が6カ月を超えている 4. 重度身体障害者や重度知的障害者、精神障害者である |

| 支給額 |

・月額最大4万円(最長3カ月) ・精神障害者の場合、月額最大8万円を3カ月、月額最大4万円を3カ月(最長6カ月) |

上記の条件が満たされていれば、抱えている障害の種類は問われません。

ただし、精神障害者の方を雇う場合は、トライアル雇用の期間を最長12カ月にできる、また助成金の額が変わるなど、雇用時の要件が一部変わることを覚えておきましょう。

なお、障害者トライアルコースでも助成金の減額が発生する恐れがあります。

【助成金が減額されるケース】

| 番号 | 内容 |

|---|---|

| 1 |

以下の理由により、トライアル雇用期間中に就労が1カ月に満たない月がある場合 ・対象者の責に帰すべき理由による解雇 ・対象者の都合による退職 ・対象者の死亡 ・災害などのやむを得ない理由で、事業の継続が不可能になったことによる解雇 ・トライアル雇用の期間中に無期雇用へ移行した場合 ・トライアル雇用の期間中に対象者が失踪した場合 |

| 2 | 対象者の都合による休暇、または事業主の都合による休業があった場合 |

この場合は、一般トライアルコースと同じ計算式で割合を算出し、それに応じた額を受給することとなります。

(参照:厚生労働省『障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース』『Ⅱ・Ⅲ 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース』)

障害者短時間トライアルコースの対象者

障害者短時間トライアルコースは、短時間であれば勤務が可能な精神障害者や発達障害者の方向けの制度です。ほとんどの雇用条件は前項の障害者トライアルコースと変わりませんが、所定労働時間には異なる部分があります。

【障害者短時間トライアルコースの対象者と助成金の額】

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 対象者 |

・精神障害者あるいは発達障害者であること ・継続雇用する労働者としての雇い入れを希望し、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用を望んでいること |

| その他の諸条件 |

・トライアル雇用の期間を3~12カ月の間で設ける ・雇い入れた際の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とする ・対象者の適応状況や体調を考慮した上で、同期間中に所定労働時間を20時間以上にすることを目指す |

| 支給額 | ・月額最大4万円(最長12カ月) |

なお、これらの条件は変更される可能性があるため、トライアル雇用を利用する際は、厚生労働省のホームページや資料から最新の情報を確認することをお勧めします。

(参照:厚生労働省『障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース』)

若年・女性建設労働者トライアルコースの対象者

このコースは、建設業界ではたらく若年者や女性労働者の雇用を促進するために設けられています。よって対象者となるのは、建設業の現場作業や施工管理に従事する35歳未満の若年者、または女性労働者です。ただし、設計や測量、経理、営業などに該当する人材は対象外となります。

なお、このコースを利用して助成金を受け取るためには、事業者として以下の要件を満たさなくてはなりません。

・中小事業者かつ建設事業者である

・雇用保険の適用事業主であり、雇用管理責任者を選任している

・一般トライアルコースか障害者トライアルコースの助成金を受けている

特に最後の要件には注意が必要です。一般トライアルコースか障害者トライアルコースの助成金を受給していない場合は、若年・女性建設労働者トライアルコース分も受給できません。

なお、若年・女性建設労働者トライアルコースの助成金の額は、3カ月間で1人あたり月額最大4万円となります。ここに一般トライアルコースまたは障害者トライアルコースの助成金も合わさるため、最大で月に8万円を3カ月間にわたって受給可能です。

(参照:厚生労働省『建設事業主等に対する助成金 支給要領』)

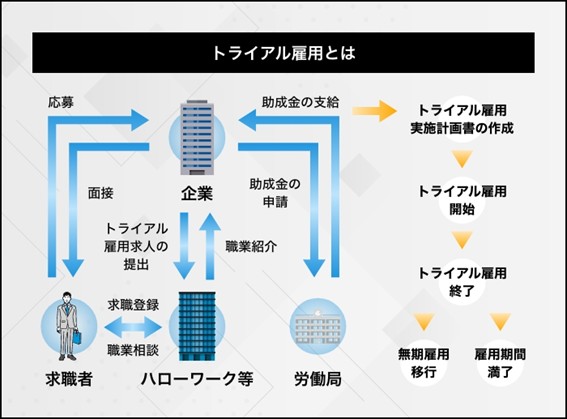

トライアル雇用を利用するときの流れ

トライアル雇用を導入する際の一般的なステップは、次の通りです。

・ハローワークに求人を申し込む

・ハローワークから紹介を受け、求職者と面談

・雇用条件を決め、有期雇用契約を結ぶ

・トライアル雇用を実施する

・実施計画書をハローワークに提出する

・無期雇用契約を結ぶか判断する

・結果報告書兼支給申請書を提出する

ハローワークに求人を申し込む

まずは求人票を作成し、ハローワークに求人の申し込みを行います。このとき、助成金を利用する場合は、「トライアル雇用」として助成金の給付を希望する旨を伝える必要があります。

また、一般の求人も同時に行う場合は、「トライアル雇用併用求人」として申し込みましょう。

ハローワークから紹介を受け、求職者と面談

求人票の登録を済ませると、ハローワークはその内容を基に、条件に合った求職者を探してくれます。条件に合致する求職者がいれば、ハローワークが自社の求人を紹介し、トライアル雇用に申し込むかどうかを確認します。

求職者がその条件に応じると、ハローワークが自社に紹介をしてくれるので、採用面接へと進んでいきましょう。

なお、トライアル雇用を利用する際には、書類選考のみで採用を済ませることはできません。面接によって採用の可否を決めるように定められているので、求職者と日程を擦り合わせ、面談を行う必要があります。

雇用条件を決め、有期雇用契約を結ぶ

採用することを決めたら、給与や勤務時間といった雇用条件を明確にします。時間外労働や休日出勤を行った場合は、トライアル雇用であっても手当の支給対象となるため、あらかじめ手当の金額も決めておくことが大切です。

なお、勤務時間などの一定の条件を満たしていれば、雇用保険や健康保険、厚生年金への加入も義務となります。雇用条件が決まったら、必要な事項を記載した契約書を用意し、有期雇用契約を結びましょう。

トライアル雇用を実施する

トライアル雇用の期間中は、一般の従業員と同様に残業や休日出勤の依頼も可能です。ただし、就労すること自体に不慣れであったり、ブランクがあったりする点を考慮して、労務管理には十分な注意を払うことが大切です。

実施計画書をハローワークに提出する

トライアル雇用を開始したあとは、2週間以内にハローワークへ「トライアル雇用実施計画書」を提出します。実施計画書に記載する項目は以下の通りです。

・事業所の基本情報

・トライアル雇用の対象者の氏名

・対象者を紹介した機関

・トライアル雇用の実施期間

・トライアル雇用中の労働時間

・無期雇用に移行する場合の条件

上記については、トライアル雇用の対象者と十分に協議を重ねた上で、どのような内容を記載するのかの同意を得ておく必要があります。また、実施計画書とともに労働条件が確認できる書類も提出が求められるため、合わせて準備しておきましょう。

なお、トライアル雇用実施計画書のひな形は、厚生労働省のホームページからいつでもダウンロード可能です。

(参照:厚生労働省『トライアル雇用助成金の申請様式ダウンロード』)

無期雇用契約を結ぶか判断する

3カ月のトライアル雇用期間が終了したあとには、対象者を無期雇用するかどうかの判断が求められます。

無期雇用する場合は、まず対象者にもそれを受け入れる意思があると確認した上で、改めて無期雇用契約を締結することとなります。賃金や所定労働時間の変更が生じるなら、その旨も必ず説明しましょう。

一方で、雇用を継続しないと判断したのであれば、トライアル雇用期間満了日の30日以上前までに、「雇い止め予告通知書」などを交付してその旨を通知する必要があります。

もし、30日前までに契約終了の旨を通知しなかった場合には、不足日数と給与額に応じた「解雇予告手当」を支払わなくてはなりません。

従って、無期雇用するか否かの検討は、トライアル雇用中の早い段階から始めることをお勧めします。

結果報告書兼支給申請書を提出する

トライアル雇用の終了後2カ月以内に、ハローワークまたは労働局へ「結果報告書兼支給申請書」を提出します。この申請書を提出した上で審査に通れば、3カ月分の助成金がまとめて振り込まれます。

本書類に記載する内容は、トライアル雇用の対象者の基本情報や就労予定日数、実際の就労日数などです。その内容を基に審査が行われ、実際に支給される助成金の額が決定されます。

なお、当然ですが申請書の提出が遅れた場合には助成金は受け取れません。そのようなことがないように、トライアル雇用終了後の対応フローやその担当者をきちんと確認しておきましょう。

トライアル雇用の対象外となる企業

トライアル雇用の助成金を利用する上では、先に述べた条件を満たした上で、念のために対象外になっていないかどうかもチェックすることが大切です。

「6カ月以内に従業員を事業主の都合で解雇した企業」や「過去5年の間に不正受給を行った企業」は、その他の条件を満たしていても利用できないため注意しましょう。

また、「労働関係法令に基づいた適正な雇用管理が行えていない」「ハローワークの紹介時点とは異なる条件で雇い入れ、被雇用者に対する不利益または違法行為があった場合」なども対象外となります。

トライアル雇用利用時の注意点

トライアル雇用は、原則3カ月間(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースは12カ月以内まで延長可能)の雇用期間を定めることとなります。しかし、状況によっては、契約期間の途中で退職や解雇となってしまうケースもあるでしょう。

ここでは、トライアル雇用を利用する上で知っておくべき注意点として、「退職希望があった場合」と「解雇を検討する場合」の対応方法を解説します。

・労働者が退職を希望した場合

・企業が途中で解雇する場合

労働者が退職を希望した場合

トライアル雇用期間中に労働者が退職を希望した場合には、基本的に通常の退職と同様の手続きを行うこととなります。労働者側は、就業規則で定められたルールにのっとり、決められた期日(多くの場合は退職希望日の1カ月前)までに退職の申し出をしなければなりません。

退職日が決まったら、企業側は社会保険の喪失手続きを進める必要があります。また、必要に応じて業務の引き継ぎを行い、離職後の業務が滞らないように配慮することも大切です。

なお、対象者都合による退職があった場合には、助成金の支給額も減額されます。「実際に就労した日数÷就労を予定していた日数」の結果によって支給額が決められるため、あらかじめ計算しておくと良いでしょう。

企業が途中で解雇する場合

トライアル雇用は本採用を前提にしないといっても、雇用期間中はむやみに解雇を行うことはできません。理由や方法によっては不当解雇にあたる可能性もあるので、企業側から途中で解雇する場合には、通常の解雇と同じように正しい手続きを踏む必要があります。

まず、解雇の理由については、「勤務態度が著しく悪い」「正当な理由なしに遅刻・欠勤を繰り返す」「経歴や履歴について重大な虚偽の事実が判明した」などの正当な事情がなければ認められません。

また、解雇する際は、解雇日の30日以上前に解雇予告を出すか、解雇予告期間が30日に満たない場合は解雇予告手当を支給する必要があります。

その上で、途中解雇をする場合には、たとえ対象者に責任があったとしても助成金の支給額は減額されます。この点については、途中退職があった場合と共通しているので、誤解がないように注意しておきましょう。

関連制度:障害者トライアル雇用の事例

トライアル雇用制度には、若年者や長期失業者を対象とする「一般トライアル雇用コース」のほかに、障害のある方を対象とした「障害者トライアル雇用コース」「障害者短時間トライアルコース」など、複数のコースが用意されています。

ここでは参考情報として、厚生労働省が公開している「障害者トライアル雇用」の事例をご紹介します。

記事のテーマは一般的なトライアル雇用ですが、関連制度として障害者トライアル雇用をどのように活用できるかを知っておくことも、企業にとって有益です。

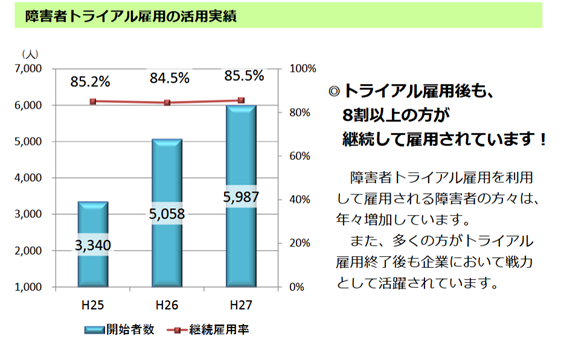

厚生労働省のデータによると、障害者トライアル雇用後は8割以上の人材が無期雇用へ移行しているとされています。

(引用:厚生労働省『「障害者トライアル雇用」のご案内』)

ここでは、障害者トライアル雇用を実践した企業、そしてその対象者がどのような恩恵を得られたのかを、3つの事例を通じて解説します。

・畜産食料品製造業

・設備工事業

・病院

※一般トライアル雇用の具体的な事例は、厚労省の公式サイトなどでは公開されていないため、今後も新たな事例が公表され次第、追記予定です

1.畜産食料品製造業

畜産食料品の製造を営むある企業は、重度知的障害と難病の重複障害を抱える労働者を、トライアル雇用で雇い入れました。

当初は、自社で初となる障害者雇用であったためノウハウがなく、不安を抱えていたとのこと。しかし、トライアル雇用の期間中に実際にはたらく姿を確認したことで、その不安を払拭できたそうです。

結果として、トライアル雇用終了後の雇用継続が決定します。また対象者も、障害者就業・生活支援センターの支援を受けながらはたらけるようになり、まさに双方にとって理想的な環境を構築できたケースだといえます。

2.設備工事業

設備工事業を手がけるある企業は、本社から障害者雇用の指示を受けたものの、過去に雇用した障害者が短期間で離職してしまったという経験があり、不安を抱えていました。また、配置先の部署の担当者に障害者の方とはたらくノウハウがなかったことも、受け入れを難しくする要因の一つとしてありました。

そこでこの企業は、トライアル雇用とジョブコーチ支援を併用し、受け入れ環境の強化に取り組み始めます。これにより、障害者の方に対する担当者の知見を深められ、新しく雇い入れた発達障害のある労働者を、スムーズに支援できるようになったとのこと。

対象者も徐々に職場に慣れ、最終的には無期雇用となったそうです。

3.病院

精神障害者の雇用が決定した病院では、同様の経験がそれまでなかったために、どのような仕事を任せられるのかがわからない、という課題を抱えていました。そこで同病院は、トライアル雇用を活用して、まず任せられる仕事を具体的に掘り起こすという取り組みを始めます。

また、それと並行して対象者の障害特性を職場内に共有し、周りの従業員が配慮できるようにも努めたとのこと。

こうした取り組みにより、対象者がその病院内でできる仕事が見つかるだけではなく、職場環境にもなじめたことで、無期雇用が無事に決まったそうです。

まとめ

トライアル雇用は一定の期間の定めを設けて雇用し、その上で本採用を行うかどうかを判断できる採用方式です。はじめから正式な採用を確約するわけではないため、企業と人材のミスマッチなどのリスクが軽減され、幅広く雇用の機会を提供できるのがメリットといえます。

さらに、特定の条件を満たせば、トライアル雇用を対象とする助成金も利用できます。人手不足に悩む企業にとって、トライアル雇用は多様な人材を採用するのに有効な手段となるはずです。

トライアル雇用の仕組みや注意点を理解した上で、自社の新たな採用戦略として検討してみるのも良いでしょう。

中途採用の面接に関する実用的な情報を一冊にまとめた資料を、以下より無料でダウンロードいただけます。採用活動のご参考として、ぜひご活用ください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

採用面接のフローや面接準備、面接手法が1冊でわかる!「中途採用面接ガイド」

資料をダウンロード