これからは“科学的人事戦略” ― データから本音を読み解くタレントマネジメント

社員の退職は、避けられないとは言え、やはり人事・採用担当者にとっては心を痛める出来事です。社員の「こんなはずじゃなかった」を防ぎ、仕事への情熱やモチベーションをどのように保てばよいのかと、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

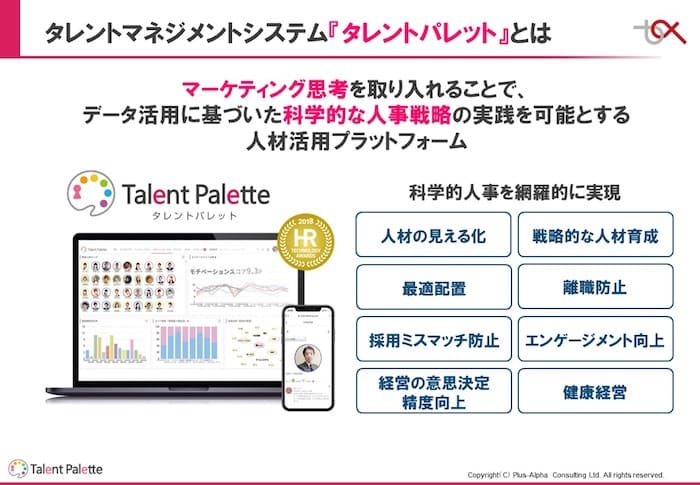

ビッグデータ活用によるマーケティング思考を取り入れた、タレントマネジメントシステム「TalentPalette」(以下、タレントパレット)を開発・提供する株式会社プラスアルファ・コンサルティング。このシステムは、経歴やスキルだけでない社員の内面をデータによって“見える化”し、定期的に測定することで、社員の想いやモチベーション、仕事に対する不満を見つけ出し、科学的な人材活用を実現できるそうです。

同社の副社長で「タレントパレット」事業部長の鈴村賢治さんに「タレントパレット」誕生の経緯を聞くと、拡大期の社内で起こった“止められたはずの離職”が原点にあったといいます。

「止められたかもしれない離職」で感じたコミュニケーションの限界

鈴村氏:数名のメンバーから始まった当社は、現在では約160人の従業員がいます。支社を出したり、新卒採用を始めたりと順調に拡大してきましたし、組織づくりにはかなり力を入れています。経営陣や社員の間でも、基本的には役職名でなく「〇〇さん」と呼び合うような風通しの良さを意識していました。

ですが支社を展開し、従業員が100人を超えたころからどうしても全員とのコミュニケーションが難しくなってしまって。具体的には、新卒や中途を含めた多様な人材が増え、事業が複数になったことによってつながりが希薄になってしまったことが原因かもしれません。

鈴村氏:全員が参加できる社員旅行や、自由参加の部活動などの施策は続けてきていますが、それでも離職を選ぶ社員が出てくるのは避けられません。特に新卒で入社した社員に対しては、目線をそろえるためにビジョン共有などのフォローも念入りにしていましたが、「新しいことをやりたいから」と離職を選択されるケースがありました。

会社がイヤになったわけではない、ただ自分のやりたいことがこの会社にない…。その判断の下で退職されるわけですが、それらはもしかしたら僕たちがその人の希望ややりたいことをうまくキャッチできていなかったからかもしれない、と思ったんです。もっと早くその想いを聞けていたら、社内で配属を変えたり、希望に沿った新しい業務をつくったりするなどのフォローもできたかもしれませんよね。僕たちが社員を理解するために何かできないかを考え、そのときにヒントにしたのが、マーケティングの人事領域への活用でした。

マーケティングのデータ分析を、人事領域に応用

鈴村氏:当社はもともとマーケティングのためのツールをプロダクトとしてリリースしており、テキストマイニングや顧客情報の分析といったノウハウを社内で持っていました。そこで、社員を顧客に見立てて、これらのシステムを応用できないかと考えたのです。

通信販売事業にたとえて、自社商品をよく購入してくれる優良顧客がいるとしましょう。それは企業にとっては「ハイパフォーマー社員」に当たります。また、商品を買ってくれなくなった顧客は「離職者」と考えることができるでしょう。そして販売ビジネスでは顧客分析を徹底的に行い、顧客の動向を分析しながらどうすれば商品を買ってもらえるかを熟考しますよね。

ところが、従来型の「属人的人事」では、社員と上司間のコミュニケーションと、ごく限定的なデータによってしか社員を把握することができないので、人事・採用担当者へは「生きた情報」が共有されず、活用できません。

社員に対して「従業員満足度調査」などのアンケートを実施している企業もいらっしゃるでしょう。ですが、これらのデータを集めることができても、全てを読み込んで活用していくのはとても難しいはずです。

鈴村氏:たとえば経営者が「海外に事業展開をしたい。誰かを抜てきしよう」と考え、人事・採用担当者に「最適な社員を探したい」と指示を出したとします。担当者は、部署内に保管されている履歴書や職務経歴書、さらに最近のアンケートなどから海外赴任に適していそうな人材を探してピックアップしますが、その人が本当に「海外で仕事をしたい!」と考えているかどうかまではわかりません。

おそらくそれを把握しているのは、普段からメンバーとコミュニケーションを取っている各部署のリーダーですが、リーダーは優秀な人材を手放したくないし、人員を減らしたくないので「うちには適任者がいません」と答えたくなってしまいますよね。

最も社員のデータを持っているべき人事・採用担当者に、肝心な「社員の内面」に関するデータが集約されないことが「属人的人事」の大きな問題点です。

日々変化する社員の気持ちをキャッチする

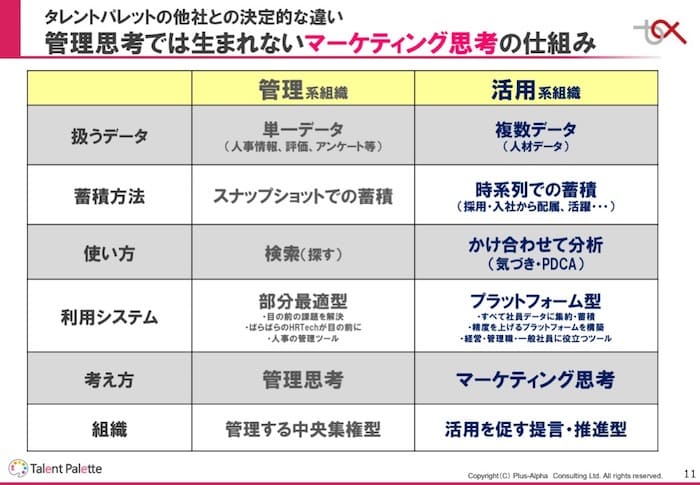

鈴村氏:勘違いされやすいのですが、タレントマネジメントは人事の業務効率化の手段ではないんです。さまざまな企業から、タレントマネジメントについてのご相談という形で「Excelで管理しているデータをWeb上で管理したい」などのご要望を受けることもありますが、これはあくまで既存の人事業務の効率化です。

ではどのようなものかというと、人事・採用担当者がこれまで業務として行ってきた「管理」ではなく、データを活用して社員一人一人に合わせたキャリア形成や配属、さらに目指すキャリアの実現に向けたサポートを行い、社員のパフォーマンスを最大限向上させる。それがタレントマネジメントの在り方です。

また、そういった変化の中では、実際に社員と共に働く各部門のマネージャーや部長クラスの人に対して、マネジメントのアドバイスができる高レベルな知見も人事・採用担当者に求められます。タレントマネジメントは、こうした「新しいこと」を始めるための考え方なのです。

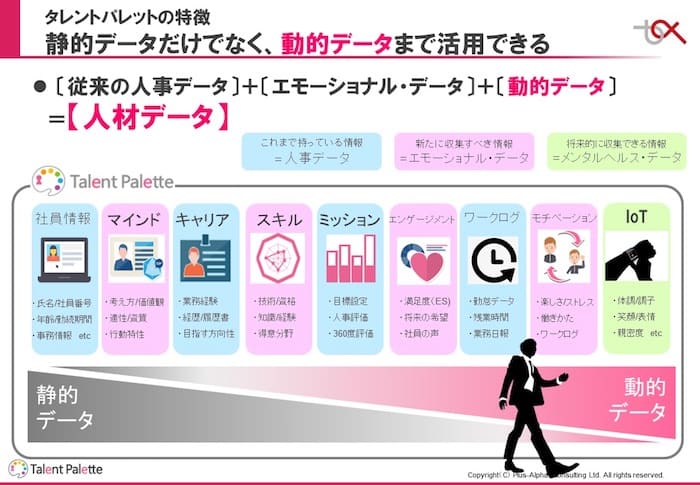

鈴村氏:「タレントパレット」でご説明しましょう。このツールの最大の利点は、定性データだけでなく日々変わり続ける社員の動的データも定量的に測定・観測ができます。社員の経歴やマインド(価値観や適性)、キャリアといった変化の起こりにくいものだけでなく、従業員満足度や業務へのモチベーション、さらにはどのくらいストレスを感じているのかを詳細に見ることができます。

こうした「動的データ」を活用することが、これからの人材育成や採用には不可欠になってくるでしょう。

鈴村氏:はい。さらにもう一歩踏み込んで考えると、人は働く中でどんどん変化していきます。社員の経歴や適性といった人事データ=静的データは変わりませんが、仕事への満足度やモチベーションといったエモーショナルデータ、さらに体調やメンタルヘルスといった社員の内面部分は日々変化するわけです。

「適性もモチベーションも十分、最適な人材だ」と判断して海外へ送り出してから、実際に順調に活躍できているのかどうかも、動的データで観測できます。たとえ本人に熱意があっても「思ったよりハードだった」「うまく海外の生活になじめない」などのストレスを抱えたりして、思うようなパフォーマンスを発揮できない状況に陥ることがあるかもしれませんよね。それにいち早く気付くためには、社員が何を思って、どのような姿勢で仕事に取り組んでいるのか。そういった“生きたデータ”が欠かせません。

また、いま現在活躍している社員、辞めてしまった社員、あらゆる社員のデータが蓄積されることで、採用の場面でも活路が見いだせます。生きたデータを人事部全体で共有することで、エントリーから採用、就業、活躍…と、全てのフェーズを通して、どのような社員が自社に適しているのかを知ることもでき、求職者の適性を見ながら「今いる社員の誰に似ているか」を知れば、欲しい人材を見つける手助けにもなるでしょう。

鈴村氏:はい、今ある人事データでも十分、活用の意義はあります。その中で重要なのは、目的意識を明確にすることです。何のためにデータを活用するのか。たとえばハイパフォーマーの社員を見つけたいときは、すでに収集されていることの多い勤怠データと人事評価のデータから「残業が少なく、評価の高い社員」を割り出せますよね。必要なデータは知りたい情報によって変化します。ただ目的を持たずにデータを集めるのではなく、目的をはっきりさせれば、今、持っているデータを活用できる場面はたくさんあると思います。

社員の適性や希望、さらにストレスやモチベーションといった日々の心の動きも「見える化」することで、社員が思い描いたキャリアを実現でき、ステップアップの場として現在の職場に可能性を見いだす。そんなタレントマネジメントが、日本でもっと普及していってほしいですね。

【取材後記】

「社員の希望や適性に合わせた人材配置や採用」の重要性は、多くの企業が実感していながらも、うまく運用できていないのが実情です。履歴書や定期面談のメモ、アンケートなど、社内に蓄積されている「社員のデータ」が活かされることなく眠ってしまっている企業は少なくありません。

社員一人一人に秘められた「生きたデータ」を把握して活かすタレントマネジメントという考え方は、ミスマッチによる早期離職の防止や社員エンゲージメントの向上に役立つのではないでしょうか。

(取材・文/藤堂 真衣、撮影/安井 信介、編集/檜垣 優香(プレスラボ)・齋藤 裕美子)