リクルーターとは?役割・選定基準・導入のメリット、デメリットを解説

d's JOURNAL編集部

企業が中長期的に成長していくためには、人材戦略を経営戦略の一環として捉えていく必要があります。よい人材を獲得するには企業イメージを高めることが大事ですが、単に「待ちの採用」に徹するだけでは、思うように人材確保につながらない部分もあるでしょう。

積極的に人材を獲得していくためには、「攻めの採用」で求職者にアプローチを図っていくことも重要です。

この記事では、リクルーターとは何かを把握し、その役割や選考基準、制度を導入したときのメリット・デメリットを解説します。

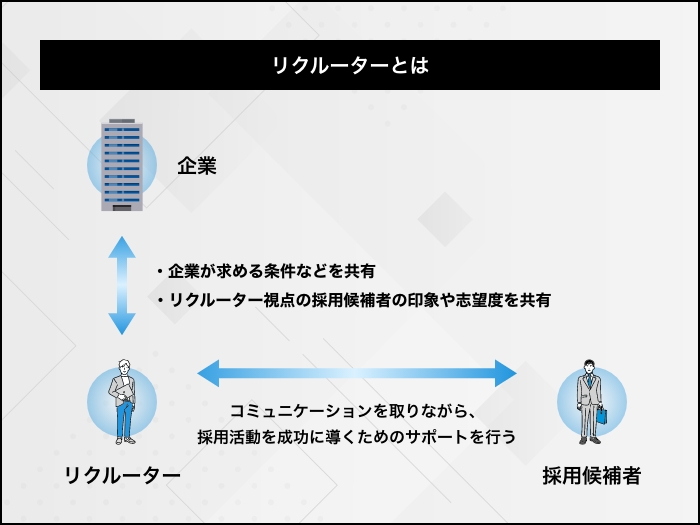

リクルーターとは

リクルーターは企業の人材戦略の一端を担う存在です。まずは基本的な定義と制度などを解説します。

リクルーターの定義

リクルーターとは、学生や求職者と直にコミュニケーションを取りながら、採用活動を成功に導くためのサポートを行う人をいいます。人事部の所属ではないものの、採用活動に参加する人を「兼務リクルーター」、専門として採用活動に従事する人を「プロ・リクルーター」と呼ぶ場合もあります。

さらに、社内だけでなく外部のリクルーターとも連携し、応募者とのスケジュール調整や面談、候補者の推薦までを依頼する企業も多くなっています。一般的には、新卒採用において学生とコンタクトを取り、採用活動につなげていく人をリクルーターとしてイメージするかもしれません。

しかし、多くの業種や職種で人手不足が課題とされるなか、中途採用においてもリクルーターを導入する企業は多くなっています。

リクルーター制度とは

リクルーター制度とは、企業が新たな人材を採用するために、学生や求職者にかかわって採用活動を進めていく取り組みを指します。対象となる候補者に対して、自社の魅力をアピールしたり、就職活動をサポートしたりすることで、自社が求める人材の採用につなげていくことを目的としています。

早い段階で優秀な人材へのアプローチを行うことで囲い込みをして、競合他社に人材が流れてしまうことを防ぐといった狙いもあるといえるでしょう。企業によってどの程度のレベルで取り組むかは異なりますが、年間を通じてリクルーターが活動を行えるよう、制度を設けている企業も増えています。

リクルーター面談とは

リクルーター面談とはリクルーターの主な活動の一つであり、採用面接のようにかしこまった形式ではなく、フランクな雰囲気で対象者とやりとりを行う面談を指します。新卒者向けの場合は、優秀な学生を早めに囲い込むといった狙いがあるといえるでしょう。

面談を行う場所はオフィスにかぎらず、カフェなどを利用してリラックスした雰囲気で行うのが一般的です。通常の採用面接では聞けないような本音を尋ねることができ、自社に対するイメージを把握するのに役立つでしょう。

また、自社のリアルな部分も対象者に伝えられるので、双方にとって理解を深める機会にもなります。リクルーター面談は通常、以下のような流れで進めていきます。

リクルーター面談の基本的な流れ

・アイスブレイク、自己紹介

・自社に関する簡単な説明

・対象者の状況をヒアリング

・質問に回答しながら、情報を交換

リクルーターは対象者の話を丁寧に聞く姿勢が求められるので、会話のやりとりに気を配りながら、コミュニケーションを取っていく必要があります。

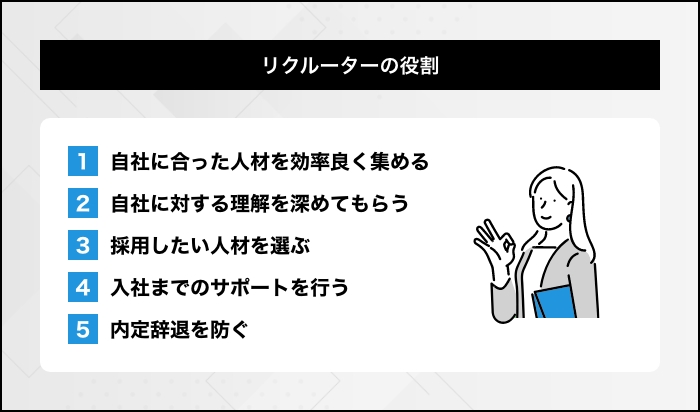

リクルーターの役割

リクルーターに求められる役割は企業によって異なりますが、基本的な点では次のような役割があるといえます。

リクルーターの主な役割

・自社に合った人材を効率良く集める

・自社に対する理解を深めてもらう

・採用したい人材を選ぶ

・入社までのサポートを行う

・内定辞退を防ぐ

それぞれの点について、ポイントを解説します。

自社に合った人材を効率良く集める

リクルーターは基本的に、優秀な能力を備えた人材に対して面談の案内を行っていきます。しかし、最初から自社が求める人材像に絞り込みすぎてしまうと、思うようなアプローチができないこともあるでしょう。

一定の基準を設けながらも、広く接していく機会をつくることで、自社にマッチした人材を効率良く集められるといえます。採用活動が本格化する時期は、企業の人事担当者は多くの対象者と接する機会を設けますが、人事部だけでは接触できる人数にかぎりがあります。

そのため、リクルーター制度を設けることで接触できる母数を増やし、よい人材と巡り会う確率を高められるといえるでしょう。

自社に対する理解を深めてもらう

リクルーターは自社の魅力を対象者にアピールする役割を担っています。面談はカフェなどのリラックスできる場所で行われるため、ざっくばらんな話をしやすいといえます。

会社説明会や採用面接の場では聞けない話題を尋ねられるため、対象者としてもメリットがあります。リクルーターは相手の理解度や反応を確かめながら話を進め、一つひとつの質問に丁寧に答えていく姿勢が求められるでしょう。

自社に対する理解を深めてもらうことで、応募や入社の判断材料を提供するのがリクルーターの役割の一つです。

採用したい人材を選ぶ

リクルーター面談は基本的に採用選考とは関係がないものですが、企業によっては採用面接と同様に評価して、採用したい候補者を選ぶ場合もあります。

リクルーター面談を通じて、本選考を受けてもらう人物を見極めたり、選考の案内を早めに送ったりすれば、人事担当者の業務負担を軽減することにもつながるでしょう。

また、リクルーター同士や人事担当者の間で情報共有を行うことで、採用活動を円滑に進めていくといった狙いもあります。

入社までのサポートを行う

自社との相性がよく、ぜひ入社してもらいたい人材と巡り会ったら、入社までのサポートを行うのもリクルーターの大事な役割です。入社するまでの流れのなかで不安や疑問に感じることがあれば、コミュニケーションを取りながら一つずつ解消していきます。

また、優秀な人材ほど他社からも人気があるものなので、しっかりとフォローをして、自社につなぎ留められるように努力する必要もあります。人事担当者とも連携しながら、安心して入社できるようにサポートしていくことが大事です。

内定辞退を防ぐ

採用活動に大きなコストや労力をかけている企業にとって最も避けたいのは、内定辞退だといえるでしょう。そのため、内定辞退を防ぐ役割がリクルーターにも求められます。

内定を出した後も、リクルーターは熱心にフォローを行い、内定者の気持ちが変わらないように努めます。定期的に連絡を取ったり、面談を行ったりすることで内定者が抱える悩みや不安に寄り添い、自社に入社することを決断してもらうよう促していきます。

日頃からスムーズなやりとりを行えるように、電話やメールだけでなく、チャットツールやSNSなども活用して、さまざまな手段を通じてコミュニケーションを取ってみましょう。

(参照:『選考辞退や内定辞退を減らすためのコミュニケーション術~効果的な面接・フォローの羅針盤~』)

リクルーターがもたらすメリット・デメリット

リクルーターは企業にとって採用活動を円滑に進めてくれる存在として、多くのメリットをもたらしますが、一方でデメリットもあります。どのような点に注目すればよいかを解説します。

リクルーター制度を設けるメリット

リクルーターが企業にもたらすメリットとして、「自社が求める人材に早い段階でアプローチができる」という点があげられます。他社に先んじてアプローチを行うことで、囲い込みにつなげられるでしょう。

また、「双方の理解を深められる」といった点も企業にとってはプラス要因となります。リクルーター面談を通じて、企業と候補者の双方が本音を把握でき、入社後のミスマッチを防げる点は大きいといえるでしょう。

そして、社内のリソースが不足しているときでも、外部のリクルーターを起用すれば採用活動を効率良く進められます。「人事担当者の負担軽減」につなげられる点もメリットです。

リクルーター制度を設けるデメリット

リクルーター制度を設けるデメリットとしては、リクルーターの能力不足などが原因で、「対象者に悪い印象を持たれてしまう」点があげられます。質問に丁寧に答えなかったり、不誠実な振る舞いを見せたりすると、せっかく自社に興味を持った人材が現れても、不信感を生んでしまって入社意欲を下げてしまう場合があるでしょう。

また、人材を適切に見極められないリクルーターであれば、かえって「採用業務の負担が増加」してしまいます。リクルーターによって能力にバラつきが出ないように選定し、さらに研修などを通じて、評価基準を明確にしておきましょう。

兼務リクルーターの場合は、日常業務に加えて採用活動を進めていかなければならないため、負担が大きくなる懸念があります。リクルーターのサポートを適切に行える体制を構築しておきましょう。

リクルーターの選定基準

リクルーターにどのような人物を選ぶかは、採用活動そのものに影響を与えるものなので、慎重に選定をしていく必要があります。ここでは、リクルーターに求められる資質やケースごとのポイントを解説します。

リクルーターに求められる資質

まず、リクルーターにどの役割を任せるかを決める場合、共通している点は「現場で活躍している従業員」が大前提となります。候補者にとっての「入社したら目指してほしい人材像」とも言い換えることができるでしょう。

また、候補者と対面するという役割の性質上、下記の基本的な点も考慮する必要があります。

リクルーターに求められる基本的な資質

・社会人としての基本行動ができていること(身だしなみ、言葉遣い、メールや電話の対応力)

・誠実であること(高圧的な態度や、根拠なく内定をほのめかしたりしない)

・緊張している候補者をリラックスさせられるような、気持ちに寄り添うコミュニケーションができること

リクルーターは社内の人材を起用するにしても、外部の人材を活用するにしても、候補者からすれば「その企業で最初に会う人」であることに変わりはありません。そのため、清潔感のある身だしなみや言葉遣い、丁寧な対応などは選定するための重要な要素です。

また、高圧的な振る舞いを見せれば、自社に対するイメージを悪化させる要因となるので注意が必要です。今はSNSなどですぐに情報が拡散されてしまう時代なので、不用意な振る舞いは対外的に悪い印象を与えてしまうため、誠実な対応ができる人材を選びましょう。

そして、リクルーターは自社の魅力を伝えるのが役割ではありますが、基本姿勢は候補者の話に耳を傾けることにあります。緊張している候補者の気持ちをリラックスさせ、不安や悩みに寄り添える人材を選定してみましょう。

新卒採用のケース

どのような人材がリクルーターに適しているかは、年齢によっても異なる部分があります。ここでは、新卒採用のケースにおけるリクルーターの属性について解説します。

学生と近い年代である20代(入社5年目以内)の若手社員

学生がリラックスした気持ちで話をすることができ、気軽に質問したり発言できたりする効果が期待できます。「自社の情報を広く伝える」「入社意思の決定を後押しする」「入社までフォローする」といった、本音を引き出す必要がある場面で活躍できるでしょう。

学生と年齢が近いからこそ、不安や悩みに寄り添いやすいのが強みです。また、入社後にリクルーターと同じ部署に配属される可能性も高いので、学生は入社した後の働き方などをイメージしやすいといったメリットがあります。

現場で業務を遂行する中心的な存在である中堅社員

一定の年数働いている中堅社員であれば、会社や業務の情報を正しく具体的に伝えられる効果が期待できます。「採用候補者とコミュニケーションを取る」「『選ぶ』プロセスにかかわる」といった場面で活動してもらうとよいでしょう。

業務に関して精通している中堅社員であれば、仕事に対するやりがいやキャリアパスなどについても話ができるため、学生が入社を決める判断をうまく後押しすることが可能です。

管理職などの職位にあるベテラン社員

ベテラン社員であれば経営方針や戦略など、上位レベルの情報を的確に伝えられるメリットがあります。学生にとっては少し遠い存在ですが、「『選ぶ』プロセスにかかわる」「入社意思の決定を後押しする」など、選考の最終段階で学生の意思を固める役割を果たします。

働くことの価値観や社会とのかかわり方を大事にしている学生であれば、企業がどのような経営方針で事業活動を行っているかが気になるものです。ベテラン社員なら、広い視野で自社のあり方を伝えられるため、企業の経営理念や世の中への貢献といった大きな視点でアピールすることができます。

(参照:『新卒採用とは?メリットやデメリット、中途採用との違いを解説』)

中途採用のケース

中途採用の場合は、若手社員をリクルーターに起用するケースはあまり多くありません。候補者より若い社員が対応すると、本音を引き出したり、情報を正確に伝えたりすることが難しくなる可能性が高くなるためです。

求める人材像に近い年代か、将来的に目指すべき少し上の立場の社員が対応します。中途採用を行う目的は、企業にとっても即戦力を求めている部分が大きいですし、候補者としても「この会社でどのようなキャリアを積めるか」「待遇面は他社と比べてどうか」など、働くことを前提とした質問が多いはずです。

そのため、自社の業務やキャリア支援などに精通している中堅社員やベテラン社員などをリクルーターとして起用するほうがよいでしょう。

リクルーター面談での質問事項

対象者に自社への興味を持ってもらい、採用活動につなげていくにはリクルーター面談を通じて質問する内容をきちんと選ぶ必要があります。かぎられた時間のなかで効率良く活動を行うためにも、面談時に尋ねておきたいポイントを整理してみましょう。

ここでは、基本的なチェックポイントと、リクルーターの立場に応じた質問の具体例について解説します。

基本的なチェックポイント

リクルーター面談はリラックスした雰囲気で対象者と話をすることが大事ですが、油断をして悪い印象を与えてしまう恐れがあるので注意が必要です。相手も忙しい時間を割いて、リクルーターと会っているという視点を忘れずに、基本的なマナーには気をつけておきましょう。

身だしなみを整えて清潔感のある印象を与え、言葉遣いは丁寧に行うことを心がけてください。また、リクルーター面談においてはプライベートな質問をすると警戒される恐れがあるため、避けたほうが無難です。

リクルーター面談とはいえ、あくまでフォーマルな場であることを忘れないようにしましょう。そして、対象者と直接やりとりをしてマッチしなかった場合であっても、丁寧にお礼を述べることも大切です。

「本日はお時間を頂き、ありがとうございました」ときちんと伝えて、相手を尊重する姿勢を大事にしましょう。採用活動につながらないからといってぞんざいな態度を取ってしまえば、SNSなどを通じて企業イメージが悪化する恐れがあるので気をつけてください。

そして、リクルーター面談を行う前に把握している情報については、むやみに尋ねないようにしましょう。面談の時間を無駄にしてしまうだけでなく、対象者からすれば「自分に対してそれほど興味を持っていないのではないか」と不信感を招く恐れがあります。

対象者に質問すべき事項を整理して、優先度の高い質問から行っていくようにしましょう。

若手社員の場合

若手社員がリクルーターとなる場合は、新卒採用のケースなら学生との距離が近いため、踏み込んだ会話をしやすいといえます。学生から尋ねられる質問として想定されるものは、以下のものがあげられます。

<若手社員に想定される質問事項の例>

・新入社員のときに、どのようなことに苦労しましたか?また、それをどうやって乗り越えましたか。

・新入社員のときに、失敗したことやうれしかったことのエピソードを聞かせてください。

・若手の立場で働くことのやりがいは何がありますか?

・〇〇様(リクルーター名)が御社を志望された理由は何でしたか?

・〇〇様が御社に入社する対策として、学生のときに取り組んでいたことはどういったことでしたか?

・入社前と入社後で、何かギャップに感じたことはありますか?

・実際に働き始めて、意識が変わった部分はありますか?

・同期の社員や先輩社員、上司の方とのかかわり方をどのようにされていますか?

上記のような質問をしてくれる対象者であれば、自社に対して関心を抱いている可能性が高いといえます。できるだけ丁寧に答えてあげることで、対象者がエントリーを行うときや採用面接に臨む際の大きなヒントになるでしょう。

社会人経験のない学生の立場に立って、わかりやすく伝えることが大切です。

中堅社員の場合

中堅社員は勤続年数が若手社員よりも長いため、責任のあるポジションを任されているので業務に関する細かな質問まで対応しやすいでしょう。また、役職者と若手社員を橋渡しする立場でもあるため、チームとして仕事をする意味を伝えることができます。

中堅社員のリクルーターに想定される質問としては、以下のようなものがあげられます。

<中堅社員に想定される質問事項の例>

・仕事に取り組むうえで、大変だと感じられることは何でしょうか?

・自分の実力以上の業務を任された場合、どのようにして乗り越えていますか?

・〇〇様(リクルーター名)が現在取り組まれている業務のやりがいは何ですか?

・〇〇様から見て、社内で活躍されている人にはどのような特徴があると思われますか?

・若手社員に求められていることは、何だと感じられますか?

・途中で会社を辞めようと思われたことはありますか?

・これまで担当されてきた業務は、今のキャリアにつながっていると思われますか?

・新入社員のころはどのような目標を持たれていましたか?また、現在振り返って、どれくらい達成できていると思われますか?

・今後の目標にされていることはありますか?

対象者からすれば、中堅社員のリクルーターは入社してから10年程度が経ったときの自分を考えるうえで、貴重な存在ともいえます。そのため、どのようなキャリアが積めたのかや長く勤め続けている理由などを知りたいと感じるでしょう。

ベテラン社員の場合

企業規模にもよりますが、リクルーターに役員クラスのベテラン社員が起用されるケースもあります。ぜひ入社してもらいたい対象者がいる場合には、ベテラン社員がリクルーターとしてあてられる場合があるでしょう。

ベテラン社員は業務におけるスキルが高いだけでなく、マネジメントの経験があることに特徴があります。また、さまざまなキャリアを積んでいるので広い視野で質問に答えられるでしょう。

ベテラン社員に想定される質問としては、以下のものがあげられます。

<ベテラン社員に想定される質問事項の例>

・〇〇様(リクルーター名)が部下に求めていることは何でしょうか?

・これまでどのようなキャリアを経験されましたか?

・御社の経営理念には、どのような思いが込められているのでしょうか?

・御社の中長期的な事業の方向性について教えてください。

・この業界は今後、どのように変化していくとお考えですか?

・これまでの仕事で一番やりがいを感じたことは何ですか?

上記のように、ベテラン社員に対する質問は経営や事業戦略、業界全体の話に及ぶことが想定されます。対象者もそれなりに業界研究や企業研究を行っているはずなので、自社の機密情報に触れない範囲で、具体的な話をしてあげるとよいでしょう。

若手社員・中堅社員・ベテラン社員のケースに分けて解説をしましたが、さらに職種別に関する質問が出てくる場合もあるでしょう。職種ごとに想定される質問として、以下のような例があげられます。

職種別の質問事項の例

【営業職への質問】

・印象深かったお客さまや案件について教えてください。

・顧客の課題はどのようにして見つけていますか?

・お客さまに合わせた提案は、どのような視点で考えるのでしょうか?

【研究職への質問】

・大学や大学院での研究と、仕事での研究の違いはどのようなことがありますか?

・研究テーマはチームで決めるのでしょうか?それとも、会社側が指定してくるのでしょうか?

・研究のため、海外に行くこともあるのでしょうか?

【企画職への質問】

・コミュニケーションの取り方で、工夫されている点はありますか?

・お客さまと社内の意見が違う場合、どのように調整されていますか?

・時間をかけて練った企画が通らなかったときは、どのような気持ちになりますか?

熱心な対象者ほど、多くの質問をしたいと感じるはずなので、面談の時間はできるだけ余裕を持って設定し、気になる部分を何でも聞いてもらえる雰囲気をつくってみましょう。

リクルーター面談を行うときの注意点

リクルーター面談を行うときは、対象者へのきめ細かな気配りが必要です。どのような点に気をつければよいのかを解説します。

コンプライアンスを遵守する

リクルーター面談を採用選考と関係ないものと位置付けている場合でも、企業としてコンプライアンスを守っていく姿勢を持つことは重要です。相手から見れば、リクルーターはその企業の関係者であり、社会的に認められない振る舞いや発言などは許容されないものです。

企業は法令や企業倫理だけでなく、社会規範もよく理解したうえで対応していく必要があります。リクルーターとしてふさわしい人材を選定するとともに、節度のある対応を心がけましょう。

スカウトの基準に満たない相手にも丁寧に対応する

事前情報だけでは、自社にとって本当にマッチしている人材であるかを見極めるのは困難な部分があります。そのため、実際に面談を行ってみて、スカウト基準に満たないケースもあるでしょう。

しかし、基準に満たないからといって、急に態度を変えてしまっては相手が抱く印象は悪くなるものです。リクルーターとの面談のためにわざわざ時間を割いてもらっていることを忘れずに、丁寧な対応を心がけましょう。

相手がリラックスして話せる場所を選ぶ

せっかくリクルーター面談を行うのに、対象者が緊張してしまうような場所を選んでしまっては、うまく本音を引き出せずに人材の見極めを行うのが難しくなるでしょう。対象者が普段からよく訪れる場所などをあらかじめ尋ねておけば、リラックスした雰囲気で面談を進められます。

また、対象者は企業の関係者と会うだけでも緊張してしまうものなので、最初から多人数で接触するのは避けたほうが無難です。初めは1対1で面談の場を設け、優秀な人材であることがわかったら、別の機会に違うリクルーターにも同席してもらうというのも一つの方法です。

相手の立場に立って、丁寧に手順を追いながらコミュニケーションを図ってみましょう。

様々な連絡手段を活用する

リクルーターが活動を進めていくうえで意外と重要になるのが、対象者との連絡手段です。電話やメールは基本的な連絡手段となりますが、相手が連絡を取りやすい手段は積極的に取り入れてみましょう。

今はスマートフォンを所持している人も多いため、チャットツールやSNSなどを活用してみるのもよいといえます。また、直接会うことができない人のために、オンラインでの面談も受け付けるなどして柔軟な対応を行ってみましょう。

Web会議システムを使えば、遠方に住む対象者とも手軽にやりとりが行えます。リクルーター自身も時間を効率良く使えるため、さまざまな方法を取り入れてみることが大事です。

リクルーター制度の導入方法

リクルーター制度はうまく活用することで、採用活動の効率を高め、自社に合った人材を確保する有効な手段となります。リクルーター制度を具体的に導入する方法について解説します。

制度を構築する

リクルーター制度をしっかり運用していくためには、人材戦略や採用方針に沿って、制度を構築する必要があります。「今年採用する予定者数はどれくらいか」「リクルーターを何人あてるのか」などをもとに、必要な予算や人員の確保を検討してみましょう。

また、社内の人材をリクルーターとしてあてる場合は、日常業務の負担を減らすなどして事前に調整を行っておくことが大事です。そのためには、他の従業員の協力も必要になってくるため、組織全体でリクルーター制度に関する情報を共有できる体制を整えてみましょう。

それから、リクルーターの対応にバラつきが出ないように、活動指針や対象者に接触したときのガイドライン、マニュアル作成なども同時に行っておきます。明確なルールを定めておくことで、制度を運用し始めてから無用なトラブルが生じるのを防げるでしょう。

リクルーターを選定する

制度設計が済んだら、次にリクルーターを選定します。社内から選定するときは、採用ターゲットが新卒者なら、就活生が親近感を持ちやすいように若手社員をあて、中途採用がメインなら中堅社員をあてるなど、対象者にマッチした人選を行いましょう。

また、特定の職種や部署の人材を確保する場合は、その職種やチームの従業員に協力してもらう必要があります。人事部や各部門の責任者などが中心となって、リクルーターの選定を進めてみてください。

リクルーターを育成する

リクルーターを選定しても、採用活動の経験がある人ばかりとはかぎりません。特に兼務リクルーターの場合は、ほとんど採用活動の経験がない人も多いでしょう。

そのため、活動を始める前に必要な研修や勉強会の場を設けて、リクルーターを育成することが重要です。リクルーターの質はそのまま活動のレベルに直結するため、時間をかけて行う必要があります。

初めて採用活動に取り組む人向けに、リクルーター制度を導入する目的や活動方針、リクルーターとしての心構えなどを丁寧に説明し、具体的なノウハウを身につけてもらいます。座学だけでなく、グループディスカッションやロールプレイングを取り入れるなどして実践的な内容にしてみましょう。

また、社内にノウハウが不足しているときは、外部の専門家のサポートを得ることも大切です。そして、リクルーターとして活動してもらったときのインセンティブについても、最初に明示しておくとモチベーションを維持しやすいでしょう。

実際に活動を開始する

リクルーターの育成が完了したら、後は実際に活動を始めることになります。大事なポイントは、対象者とのコミュニケーションをリクルーターに任せきりにしてしまわないことです。

採用活動に携わる人事担当者は、定期的にミーティングを行い、進捗状況を常に把握しておきましょう。また、リクルーターから出てくる疑問点や不明点は一つずつ解消していき、それらの情報をきちんと共有しておくことが大切です。

企業としてリクルーターに寄り添う姿勢を見せることで、よりよい採用活動につなげていけるでしょう。

まとめ

リクルーターとは、学生や求職者と直接やりとりを行いながら、採用活動を成功に導くためのサポートを行う人を指します。自社の魅力を伝え、候補者に興味を持ってもらい、最終的に入社してもらうことを目的としています。

新卒採用や中途採用、候補者の年齢などに応じて、適切なリクルーターをあてるようにしましょう。また、社内のリソースが不足しているときは、外部のリクルーターを起用してみるのもよい方法です。

日本は労働人口の減少から、多くの業界・職種で人手不足が生じています。そのため、自社に入社してくれる可能性が高そうな人材へのアプローチは早期に行うことが重要です。

この記事で紹介したリクルーターの役割や目的、候補者への効果的なアプローチ方法などを参考にして、自社の採用活動を促進させるためにリクルーター制度を導入してみましょう。

(制作協力/株式会社アクロスソリューションズ、編集/d’s JOURNAL編集部)

【新卒・中途用】リクルーター面談マニュアル

資料をダウンロード