コアコンピタンスとは?見極める手順と事例

d’s JOURNAL編集部

コアコンピタンスとは、企業の中核を担う「強み」を指します。競合他社が簡単に真似できない技術や商品力などを積極的に押し出していくことによって、市場での競争を有利に進めることができます。

ビジネスを取り巻く変化が激しい時代だからこそ、改めて自社の立ち位置を明確にしておくことが大切です。

この記事では、コアコンピタンスの基本的な捉え方や見出すための手順、具体的な事例などを詳しく解説します。

コアコンピタンスとは

コアコンピタンスを適切に把握するためには、基本的な捉え方をきちんと押さえておく必要があります。ケイパビリティとの違いとあわせて解説します。

コアコンピタンスの定義

コアコンピタンスとは、企業における中核となる「強み」を意味します。競合他社が簡単に真似できない能力や圧倒的な優位性を指すものであり、具体的には自社の技術力や商品力だといえるでしょう。

コアコンピタンスとして成立するためには、次の3つの条件をクリアしておく必要があります。

コアコンピタンスの3つの条件

・顧客に利益をもたらす能力

・競合他社に真似されない能力

・複数の市場や製品にアプローチできる能力

ポイントとして重要な点は、一つの商品の強さだけをいっているわけではないことが挙げられます。中長期的に顧客から支持され、容易に真似されない技術力を持ち、複数の市場やさまざまな製品に応用できる能力がコアコンピタンスです。

自社の強みをきちんと把握しておくことで、市場において他社よりも有利な戦いを進められるでしょう。

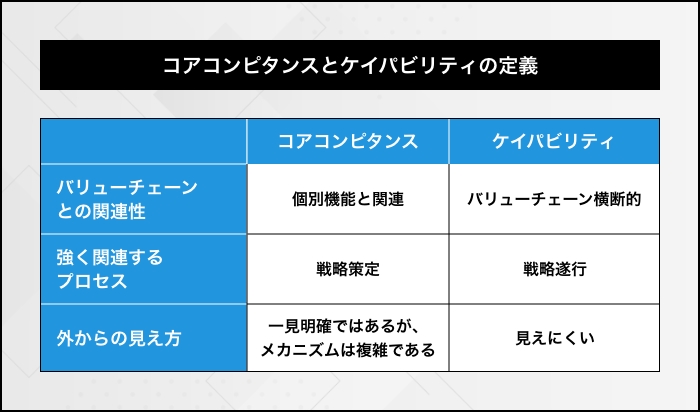

ケイパビリティとの違い

コアコンピタンスと似た概念として、ケイパビリティが挙げられます。ケイパビリティも自社の強みを指す言葉であり、バリューチェーン全体におよぶ組織能力を意味しています。

コアコンピタンスが特定の技術力や製造能力を表す言葉であるのに対して、ケイパビリティは組織全体にまたがる優れた能力や戦略を指す点に違いがあります。企業活動においてはどちらも重要な意味を持つものであるため、それぞれの違いを正しく把握したうえで適切に用いてみましょう。

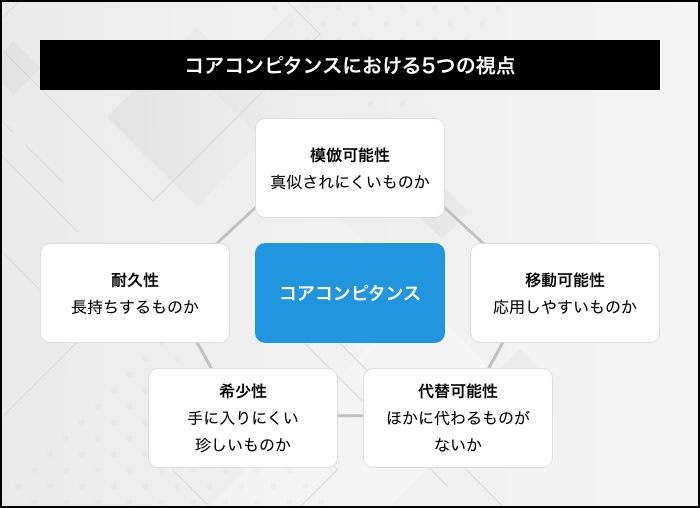

コアコンピタンスにおける5つの視点

自社のコアコンピタンスを見極めるうえで、次の5つの視点が大事なポイントとなります。

コアコンピタンスを見極める5つの視点

・模倣可能性(Imitability)

・移動可能性(Transferability)

・代替可能性(Substitutability)

・希少性(Scarcity)

・耐久性(Durability)

それぞれの視点について、さらに詳しく解説します。

①模倣可能性

模倣可能性(Imitability)とは、自社が持っている技術力や特性を競合他社が簡単に真似できるかどうかといった視点を意味しています。競合他社による模倣の可能性が低く、その分野において短期間で追いつくことが困難であれば、競争優位性を保つことができるでしょう。

逆にいえば、競合他社が簡単に真似できるようなものは模倣可能性が高いと判断できるため、コアコンピタンスに該当しません。特定の商品において市場を独占できるレベルに至るものこそ、コアコンピタンスだといえます。

②移動可能性

移動可能性(Transferability)とは、一つの商品や分野に限らず、多くの製品や他分野での応用が可能で、幅広い展開が期待できるかといった視点です。汎用性の度合いを意味するのが、移動可能性です。

新商品を開発したり、他分野に進出したりする際に役立つ能力はコアコンピタンスとして認めることができます。広範囲にわたって活用できている自社の能力をよく見極めることが大事です。

汎用性の高さは、自社にとっての強みとなると同時に、競合他社においては脅威となる点を押さえておきましょう。

③代替可能性

代替可能性(Substitutability)とは、自社の強みと考える技術や能力、製品を別のものに置き換えられない視点を指します。自社の特性を表す部分であり、他にはないユニークさやオリジナリティを備えた企業は、その分野において有利な戦いを進められるでしょう。

代替可能性がない商品や技術を生み出すことは大変ではありますが、簡単に他のもので代替できてしまうものはコアコンピタンスと呼べません。競合他社と比較しながら、自社における唯一無二の特性を見つけてみましょう。

④希少性

希少性(Scarcity)とは、技術や特性がめずらしい状態を表す視点です。何らかの希少価値が存在しているものを指し、先に述べた代替可能性や模倣可能性を備えていれば、必然的に希少性も満たしているといえます。

希少性があることで、高い付加価値を顧客に提供することが可能となるため、利益率を高めていくことにもつながるでしょう。市場において圧倒的な支持を受けることで、競合他社より優位なビジネスを展開できます。

⑤耐久性

耐久性(Durability)とは、長期にわたって競争優位性を維持できるかどうかといった視点です。短期間で強みが失われることがなく、競合他社の追随を許さないものはコアコンピタンスに当てはまります。

耐久性が高いほど、コアコンピタンスの精度や価値が確かなものだといえるでしょう。しかし、技術の入れ替わりは激しい部分があるため、一つの領域で耐久性を維持するのは難しいともいえます。

一方で、ブランド価値や信頼性といったものは、年月が経過しても耐久性を維持することが可能です。むしろ、長く続くブランドだからこそ、耐久性がますます高まるといった点も考えられます。

コアコンピタンスを決める3つの手順

コアコンピタンスについて、基本的な考えを理解したら、次は具体的に見つけ出す作業を行う必要があります。主な手順としては、以下の3つが挙げられます。

コアコンピタンスを見つけ出す3つの手順

・自社の強みを洗い出す

・強みに対する評価を行う

・強みを絞り込む

各手順のポイントを詳しく紹介します。

自社の強みを洗い出す

コアコンピタンスを見つけるには、自社の強みを洗い出すところから始める必要があります。効果的な方法の一つとして、「ブレーンストーミング」が挙げられるでしょう。

ブレーンストーミングとは、限られた時間内で自由に話し合い、さまざまなアイデアを出していく企画立案の手法を指します。特定の部門だけでなく、あらゆる部門のメンバーと意見交換を行うことで、多角的な視点で分析が行える手法です。

自社の技術力や商品力といった部分だけで話を進めるのではなく、組織文化やブランド力などを含めて広い視点で話し合っていくことが大事です。また、自社の内部環境と外部環境を分析するのに役立つ手法として、「SWOT分析」が挙げられます。

SWOT分析とは、自社を取り巻く内部環境と外部環境を強み(Strength)・弱み(Weakness)・機会(Opportunity)・脅威(Threat)の4つの要素から分析するもので、マーケティングにおいて一般的なフレームワークです。自社の強みや機会といったプラスの要素だけでなく、弱みや脅威といったマイナスの部分も把握しておくことで、弾力的な戦略を立てられます。

既存事業における問題点や、これから展開する事業の将来的なリスクまで把握できるため、時間をかけて分析していくことが大事です。コアコンピタンスは中長期的な視点で捉えていく必要があるため、さまざまな手法を組み合わせながら多角的に分析を行ってみましょう。

強みに対する評価を行う

自社の強みを洗い出したら、次にリスト化してコアコンピタンスの3つの条件に当てはまるかを精査します。3つの条件とは、「顧客に利益をもたらす能力」「競合他社に真似されない能力」「複数の市場や製品にアプローチできる能力」です。

強みに対する評価作業は主観的に行うのではなく、数値化して客観的に評価できるようにしておきましょう。ベンチマークとなる競合他社と比較して、相対的に点数化する作業が有効です。

競合他社がまだ存在しない分野においては、基準値を100としてどれくらい満たしているかを判定します。点数が高いものほどコアコンピタンスとなる可能性が高いため、正確な情報をもとに分析していくことが重要です。

強みを絞り込む

自社の強みが複数ある場合は、絞り込みの作業を行うことも必要です。絞り込みを行う際は、先に述べた5つの視点(模倣可能性・移動可能性・代替可能性・希少性・耐久性)と照らし合わせていきます。

また、SWOT分析や3C分析などのフレームワークを取り入れてみるのもよいでしょう。3C分析とは、顧客(Customer)・自社(Company)・競合(Competitor)の3つの視点から分析する手法であり、事業戦略やマーケティング戦略を考えるうえで役立ちます。

3C分析を行う際は、客観的な視点で分析を進めるため、顧客や競合他社の分析を行ってから自社の分析を行うことが大切です。特定の部門だけにとらわれずに、社内のさまざまな意見を集めてみましょう。

コアコンピタンスの決定は自社の現在だけでなく、将来にわたる経営のあり方を大きく左右するものであるため、さまざまな手法を駆使しながら取り組んでいくことが大切です。

まとめ

コアコンピタンスとは自社の「強み」を表す言葉であり、競合他社が簡単に真似できない部分を見出すことで、市場において有利な戦いを進めていけます。一つの分野に留まらず、他の分野でも応用が利くコアコンピタンスを見つけられれば、激しい競争を勝ち残っていくことも可能です。

自社の中核となる強みを見つけるには、模倣可能性や代替可能性などの視点から考えていくと同時に、手順を追ってコアコンピタンスを洗い出していく必要があります。また、実際に活用している企業の事例を把握し、自社にどのような部分が活かせるかを考えていくことも大切です。

自社のコアコンピタンスを見つけ出すことで、特定の分野において優位性を保つだけでなく、新たな分野に参入する際の大きな足がかりとなります。中長期的な経営戦略として、自社の強みをしっかりと確立しておくことが重要です。

(制作協力/株式会社アクロスソリューションズ、編集/d’s JOURNAL編集部)

フレームワーク・スキルマップ付き リーダー育成の基本ノウハウ

資料をダウンロード