ジョハリの窓とは|具体的な意味やワークのやり方を解説【テンプレ有】

d’s JOURNAL編集部

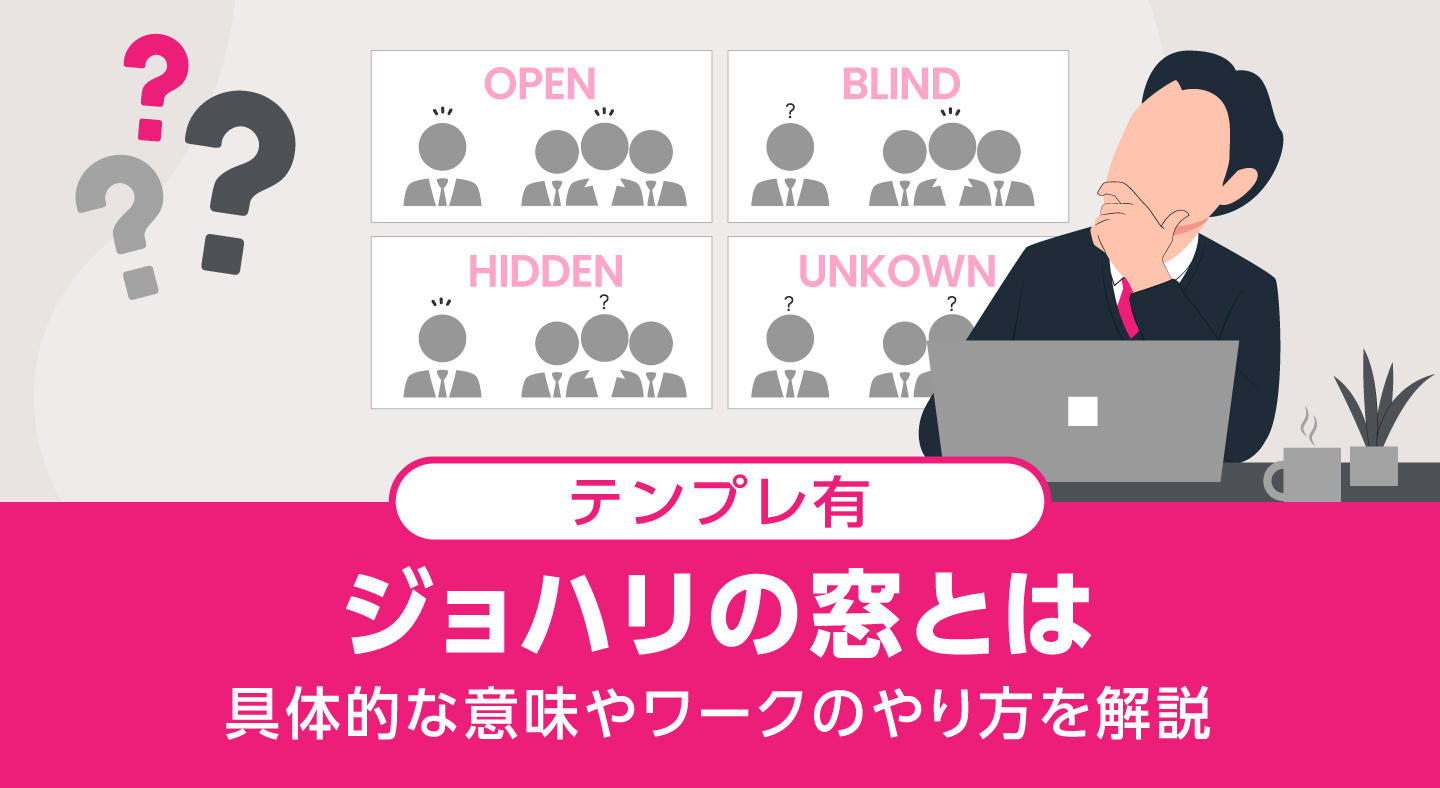

ジョハリの窓とは、自己分析を通じて他人との関係を知り、コミュニケーションを向上させる方法を模索する心理モデルのことです。集団内での自己理解を深める手法として企業研修に取り入れれば、社員同士のコミュニケーションが円滑に進み、組織の活性化につながるでしょう。

この記事では、ジョハリの窓の概要を簡単にお伝えした後に、具体例やこれを活用した企業研修の実施方法などをわかりやすく解説します。

ジョハリの窓とは?

ジョハリの窓とは、自己分析を通じて他人との関係性を把握した上で、コミュニケーションを円滑に進める方法を模索する心理モデルのことです。

1955年にアメリカの心理学者「ジョセフ・ルフト」と「ハリ・インガム」が発表した、「対人関係における気付きのグラフモデル」が基となっています。

のちに両者の名前を組み合わせて、「ジョハリの窓」と呼ばれるようになりました。

詳細については後述しますが、ジョハリの窓では自己の特性や振る舞い方を4つの領域に分けて分析し、自分と他人との認識のズレを明らかにしていきます。

これを活用すれば自己分析を効率よく行えるようになるので、近年では企業研修にも取り入れられています。

ジョハリの窓が自己分析に役立つ理由

ジョハリの窓では、主に「自分から見た自分」と「他者から見た自分」の認識の差異を知ることができます。たとえば、秘密主義で自分のことをあまり表に出さない人が利用すれば、周りから抱かれるイメージと自己イメージとの差にさまざまな気付きが得られるはずです。

また、自己評価が不当に低く、いま一つ自信が持てていないメンバーにとっては、周りからの意外な高評価を知るきっかけになる場合もあります。このように、自己を深く理解したうえで、対人コミュニケーションを円滑にする方法を模索できるのがジョハリの窓が自己分析に役立つとされる理由です。

ジョハリの4つの窓の意味と具体例

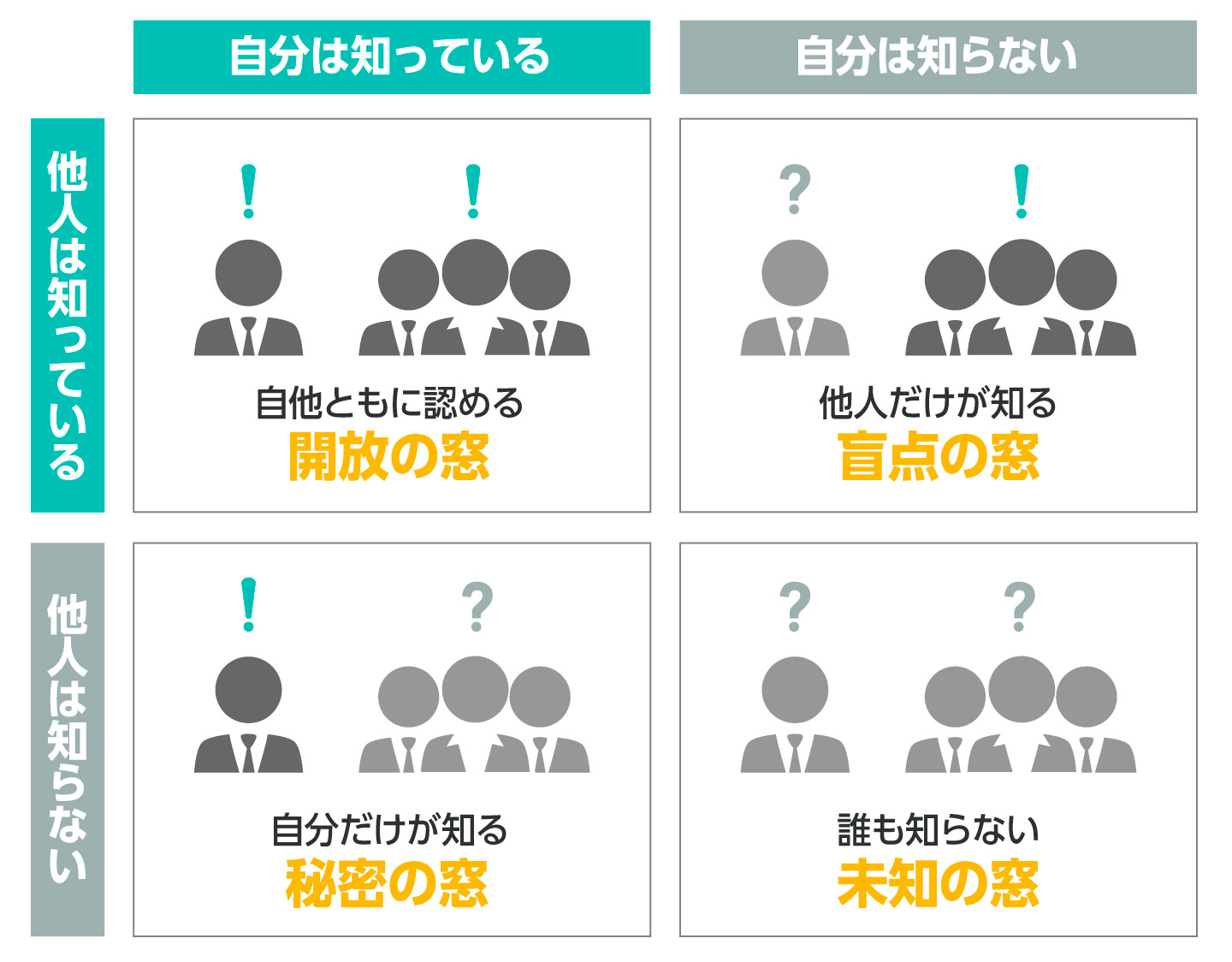

ジョハリの窓は、次の4つの領域に分類されます。

ジョハリの4つの窓

| 開放の窓 | 自分も他人も知っている領域 |

|---|---|

| 盲点の窓 | 自分は知らないが他人は知っている領域 |

| 秘密の窓 | 自分は知っているが他人は知らない領域 |

| 未知の窓 | 自分も他人も知らない領域 |

それぞれの詳しい内容や具体例は、以下をご参照ください。

開放の窓とは?具体例

「開放の窓(open self)」は、自分も他人も知っている自己を指します。

「開放領域」とも呼ばれるこの窓は、「自分にはこんな一面がある」という認識と、「周りからこんな風に思われている」という外部からの評価が一致している部分です。

趣味や職歴、基本的な個人情報などがこの領域に当てはまります。

一般的に、開放の窓が広がるほど周囲との信頼関係が深まり、コミュニケーションを円滑に図れるようになるとされています。

盲点の窓とは?具体例

「盲点の窓(blind self)」とは、他人は知っていても自分では気付いていない自己のことです。別名「盲点領域」としても知られています。

クセや考え方の傾向など、他人の視点だからこそ発見できる自己がこれに該当します。

盲点の窓に該当する特性や行動は、知らないうちに周りを不快にさせる他、相手にネガティブな印象を与えかねません。そのため、基本的にはできる限り縮小させていくのが理想です。

ただし、盲点の窓には自分でも知らない長所が隠されている場合もあります。

フィードバックを行う際に、盲点の窓を意識的に伝えるようにすれば、社員が自身の内面を見直すのに役立つでしょう。

秘密の窓とは?具体例

自分だけが知っていて、他人にはまだ知られていない自己が「秘密の窓(hidden self)」です。「隠蔽領域」の別名の通り、周囲には隠しているコンプレックスやトラウマなどが秘密の窓に該当します。

秘密の窓が大きい、つまり周囲に対する隠しごとが多い場合は、コミュニケーションに支障をきたしやすくなる傾向があります。したがって、基本的には秘密の窓を縮小させた方が、周囲と円満な関係を築けるようになるはずです。

またジョハリの窓を行うと、秘密の窓だと自覚していた部分が、実は他人にバレていることに気づくケースも見られます。「他人の意見を素直に受け入れられない」「苦手な相手には態度や表情が冷たくなる」など、自分では隠しているはずだった一面を指摘されて、驚くこともあるかもしれません。

反対に、そういった欠点やコンプレックスが周囲に受け入れられていると気付き、安心する場合もあるでしょう。

このように、気付きや発見が多いのも秘密の窓の特徴です。

未知の窓とは?具体例

「未知の窓(unknown self)」は、その性質から「未知領域」とも呼ばれる、自分も含めて誰からもまだ知られていない自己のことです。

新たな可能性や自己成長のチャンスをもたらす才能・能力を指します。これを正しく認識するためには、盲点の窓と秘密の窓を小さくして、開放の窓を大きく広げる必要がある、とされています。

ジョハリの窓が企業研修で活用される理由

企業研修にジョハリの窓が取り入れられているのには、以下のような理由があります。

ジョハリの窓が企業研修で活用される理由

自己理解を深められるから

社員同士のコミュニケーションが円滑に進むようになるから

対人スキルが向上するから

コーチングやマネジメントに活用できるから

社員同士の信頼関係を強固にできるから

これらの要素は、組織力の向上に欠かせないものばかりです。

「社員の自己理解が足りない気がする」「社員同士のコミュニケーションが少ない」とお考えなら、企業研修にジョハリの窓を取り入れてみましょう。

ジョハリの窓の実施方法

ジョハリの窓の実施方法には、主に3つの種類があります。ここでは、それぞれのやり方についてご紹介します。

紙とペンを使って自由に記述する方法

事前準備がほとんど不要でもっとも手軽に実施できるのは、紙とペンを用いる方法です。具体的には、自己や他人に対する認識を自由に書き出していき、グループ全員でその内容を共有します。

この方法でジョハリの窓を実施する際には、書き出す内容や量に関するルールを事前に決めておくことが重要です。なぜなら、それぞれが書いたジョハリの窓を基にグループワークを行うにあたって、ルールを統一しておいたほうが内容を理解しやすくなるからです。

あらかじめルールを擦り合わせる時間を設けて、グループ内で共通認識をもたせておきましょう。

無料の診断アプリなどを利用する方法

続いてご紹介するのは、無料のアプリを活用する方法です。心理モデルを用いた企業研修が注目を集めている昨今、ジョハリの窓に関連する無料のアプリも多数配信されています。これを活用すれば、案内に沿って入力作業を進めていくだけでジョハリの窓を実施できます。

中には4~8名程度のグループワークに対応したアプリも存在するので、興味のある人事・採用担当者は一度検索してみてはいかがでしょうか。

一般的な性格・能力の項目から当てはまるものを選ぶ方法

ジョハリの窓を実施するにあたって、いきなり自由記述で自己分析を進めていくのは少々難易度が高いかもしれません。

そんなときには「責任感が強い」「話し上手」「リーダーシップがある」など、性格・能力に関する選択肢をいくつか挙げておき、社員に当てはまるものを選択させるのも一案です。

これなら、自由記述よりも自己分析を進めやすいはずです。

ただし、事前に用意した選択肢次第では、的を射た評価を得られない可能性もあります。

自社で最適な選択肢を設けるのが難しければ、ジョハリの窓のテンプレートをダウンロードするのもおすすめです。

すぐに使えるジョハリの窓の無料テンプレート

「ジョハリの窓を自社の研修に取り入れてみたいけど、うまくできるか不安…」とお悩みなら、以下のテンプレートをご活用ください。

記入例付きでどなたでも簡単に自己分析できるようになっていますので、初めてジョハリの窓を実施する企業でも滞りなく研修を進められます。

ジョハリの窓の進め方

それでは、実際にジョハリの窓を実践する際には、どのように進めていくのでしょうか。ここでは、「一般的な性格・能力の項目から当てはまるものを選ぶ方法」をもとに、具体的な流れをご紹介します。

事前準備

事前に準備するのは2種類の用紙と筆記用具のみです。用紙のうちの1枚は、最終的に4つの窓に分析結果を記載するための完成用です。

もう1枚は自分や他人の性格や能力を記入するための用紙であり、一般的な性格・能力などの項目を20個程度記載しておきます。主な項目例としては、次のようなものがあげられます。

・頭がよい

・発想力がある

・段取りを組むのが得意

・粘り強い

・向上心が強い

・行動力がある

・慎重派

・親切

・リーダーシップがある

・空気が読める

・責任感がある

・聞き上手

・話し上手

・自信家

・頑固

・表情が豊か

基本的な流れ

1枚目の用紙は格子状に4つに区切り、左上から時計回りに開放の窓、盲点の窓、未知の窓、秘密の窓と分けます。2枚目には、記載された性格・能力のなかから自分に当てはまっていると思われるものを複数選び、その番号を書き出します。

グループワークで行う場合の進め方

グループワークでジョハリの窓を実施するなら、2枚目の用紙は人数分準備しなければなりません。仮に5人で行うとすれば、自己分析用の1枚と他の参加者分の4枚、合わせて一人当たり5枚の用紙が必要となります。全員に用紙が行き渡ったら、2枚目の用紙に記載されている性格・能力の中から、自分や他の参加者に当てはまる項目に「〇」をつけていきましょう。

その作業が終わった後は、2枚目の用紙をそれぞれ自分が評価した対象者に分配してください。全員の手元に、自分で評価した用紙と周りの4人から評価された用紙が計5枚そろったら、各項目を以下のルールに沿って4つの窓に振り分け、1枚目の用紙に記入していきます。

4つの窓と振り分ける項目

開放の窓:自分も他人も選んだ項目

盲点の窓:自分は選んでいないが、他人が選んだ項目

秘密の窓:自分は選んだが、他人は選ばなかった項目

未知の窓:自分も他人も選ばなかった項目

このように振り分けを行うと、それぞれの性格・能力について、自分と他人の評価の一致・ズレを簡単に把握することができます。また1枚目の用紙が完成した後、参加者全員で結果を共有しながらフリートークを行う時間を設ければ、お互いへの理解をより深められるはずです。

一人で行う場合の進め方

一人でジョハリの窓を実施する際には、用紙ではなく専用のアプリが良いでしょう。

アプリ内の質問に回答していくことで、「開放の窓」と「秘密の窓」に関する自己認識を深められます。

ただし、ジョハリの窓は基本的に複数人で行うものです。

身近な人物から見た自身の性格・能力は一人では知り得ないので、複数人集められるのであればグループワークの実施を推奨します。

ジョハリの窓を実施する際の注意点

ジョハリの窓はうまく活用することで自己理解を深める有効な手法となりますが、導入するに当たっていくつか注意点もあります。

本項ではどのような点に気を付ければよいのかを、「グループで行う場合」と「一人で行う場合」に分けて解説します。

グループで行う場合

グループでジョハリの窓を実施する場合には、以下の2点に気をつけなければなりません。

人間性を否定しない

まず気を付けておきたい点は、ジョハリの窓で使う言葉について「ネガティブなもの」や「相手の人間性を否定するもの」は入れないよう注意することがあげられます。たとえば、「後ろ向きだ」というような項目があるときには「用心深い」といったようにポジティブな言葉に切り替えるのが大切です。

「雰囲気が暗い」という項目がある場合は、「雰囲気が明るい」という項目に変更して逆説的に判断するのが大事だといえます。ただし、いくら細心の注意を払ったとしても、自己肯定感が低い人にとってはネガティブな表現に映ってしまうケースもあるでしょう。

他者からどのように見られているかという極めて繊細な部分でもあるため、あまり深刻な雰囲気にならないように場を取り仕切っていくことが大事です。研修やグループワークの一環として楽しむ雰囲気を生み出すことを心がけてみましょう。

向き不向きをきちんと見極める

たくさんの人が参加するほど、なかには自己分析や相手の分析が苦手なタイプの人もいます。また、自己分析そのものが過去の嫌な思い出と結びついて、本人が抱えているコンプレックスに触れてしまう部分もあるでしょう。

ジョハリの窓は用い方次第で、人間関係を円滑にするのに役立ちますが、全員に無理強いしてはなりません。どうしても参加するのが負担に感じるという人に対しては、本人の意思を尊重しましょう。

一人で行う場合

ジョハリの窓を一人で行ったとしても、自己理解を十分に深められない可能性がある点は理解しておく必要があります。

前述の通り、ジョハリの窓は複数人で行うのが一般的です。

一人だと「自分では気づかなかった性格・能力を知ることができる」という、ジョハリの窓の最大のメリットを得られません。

どうしても人数が集まらない場合や、他人に評価されるのが苦手なケースを除いて、可能な限りグループで分析を実施したいところです。

ジョハリの窓を実施後に活用する方法

ジョハリの窓はあくまで心理学の一つのモデルであり、診断結果が出てからどのように活用するかが大切です。ここでは、ジョハリの窓を役立てる方法を解説します。

コミュニケーションを活発化できる

ジョハリの窓の結果をコミュニケーションに活かしていくなら、「開放の窓」の領域を広げるようにしましょう。開放の窓には、自分と相手の両方の認識が一致した特徴が記入されているはずです。

つまり、開放の窓に書かれた項目が多いほど、自分を開示している部分が多いということになります。自らのスキルや能力をうまく発揮している人ほど、開放の窓の項目が特に多い傾向が見られます。

逆にいえば、項目が少ない人は周りから理解しづらい人だと思われているか、自分自身をよく分析できていないと判断できるでしょう。開放の窓を広げて秘密の窓を減らせば、これまで隠れていた自分を開放することができ、相手からの認知がより高まるでしょう。

ありのままの素直な自分を見せていけば、コミュニケーションは自ずと活発になるものです。秘密の窓にカテゴライズされている部分をうまくシフトすれば、ポジティブな印象を与えていけます。

もとから積極性を備えているのに、それが周りに伝わっていないときは、積極性を実際の行動で表現することでありのままの自分を表せるはずです。

自分の長所や短所を把握できる

開放の窓を広げていくには、盲点の窓を減らしていくことも大切です。自分自身に対する素直な評価を下すのは、社会のなかで自らの役割を果たすために欠かせないといえるでしょう。

盲点の窓は、自分が認識していない意外な才能がある点を教えてくれます。たとえば、自分では特に意識をしていなくても、周りからは「仕事の段取りがよい」と評価されている場合もあり、これまで気づかなかった長所を発見する機会になります。

ただし、ジョハリの窓では思いもよらない長所を見つけられる一方で、思いがけない短所を指摘されるケースもあります。なかにはフィードバックを受けることで、怒りを感じてしまう人もいるでしょう。

しかし、自分自身の成長のために、感謝の気持ちでフィードバックを受けることが重要です。アドバイスやフィードバックを素直に受け止められる人は、周りの人も見守りたい、手助けをしたいと感じやすくなり多くのサポートを受けられるため、結果として成長の機会を得やすくなるでしょう。

長所や短所というものは、自分ではなかなか気づかないものです。周りからの指摘はどのようなものであれ、感謝の気持ちで受け止めてみましょう。

キャリア開発につなげられる

自分も他人も認知していないものは未知の窓であり、開放の窓とは正反対に位置するものです。人間は年齢を重ねるほど、新たなことに挑戦するのをためらってしまいがちで、これまでどおりでよいと消極的になりがちな面があります。

しかし、未知の窓は言葉どおり「自らの可能性」を秘めた窓であり、今までの自分を変えたい、新しい自分を見つけたいという人にとっては大きな気付きとなります。そして、新たに発見された才能は、未知の窓以外の窓にカテゴライズされ、自己開発につなげられるのです。

新たな自分の可能性を知ることが、キャリア開発への足がかりであり、前向きに成長する力を高めていくことになるでしょう。

(参照:キャリア開発とは?メリットや具体的な手法・企業の実施例を紹介)

ジョハリの窓に関連するよくある質問

最後に、ジョハリの窓に関連するよくある質問にお答えします。

Q1:ジョハリの窓とはどういう意味ですか?

ジョハリの窓とは、自己分析を通じて他人との関係を知り、コミュニケーションを向上させる方法を模索する心理モデルのことです。

近年では社員同士の円滑なコミュニケーションを推進し、組織の活性化を図る目的で、企業研修によく取り入れられています。

Q2:ジョハリの4つの窓とは何ですか?

ジョハリの窓は、以下の4種類に分けられます。

ジョハリの4つの窓

| 開放の窓 | 自分も他人も知っている領域 |

|---|---|

| 盲点の窓 | 自分は知らないが他人は知っている領域 |

| 秘密の窓 | 自分は知っているが他人は知らない領域 |

| 未知の窓 | 自分も他人も知らない領域 |

一般的には、開放の窓が広がるほどコミュニケーションが円滑に進むと言われています。

Q3:ジョハリの窓に欠点はありますか?

ジョハリの窓の欠点は、人によって向き・不向きがあることです。

他人から評価されるのが苦手な方も少なからずいるので、決して無理強いはせず、実施する際もあまり深刻な雰囲気にならないように最大限配慮するのがポイントです。

Q4:ジョハリの窓は何のために実施するのですか?

ジョハリの窓を実施するのは、周囲への理解を深め、コミュニケーションを活発化させるためです。また社員が自身に秘められた未知の窓に気付き、開放の窓を広げることができれば、パフォーマンスの向上にもつながるでしょう。

まとめ

ジョハリの窓は非常にシンプルな方法で取り組めるものであり、同僚や上司・部下といったさまざまな人間関係に応用できます。同じ組織の人とはいっても、普段は上下関係などから素直な自分をさらけ出せないと感じている人は多いでしょう。

一方で、上司や同僚が自分をどのように評価しているのか気になる人も多いはずです。ジョハリの窓を活用すれば、手軽に前向きな形で周囲からの評価や期待度を把握できます。お互いに隠しごとをせず、無理をしなくても向き合える人間関係の構築は、コミュニケーションを円滑化し、各自が成長するきっかけを生み出します。

個人のキャリア開発にもつながっていけば、中長期的にも組織の力を高められるでしょう。ジョハリの窓を活用して、人材育成や組織の活性化を実現してみてください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

人材育成に活用できる!「ジョハリの窓」テンプレート【PPT版】

資料をダウンロード