人的資本経営とは?メリットや実践するためのポイントを解説

d’s JOURNAL編集部

近年、資金だけではなく「人材」も資本として解釈する、「人的資本経営」の考え方が重要視されつつあります。しかし、人的資本の捉え方は企業や組織によって異なるため、概要をつかみきれていない方も少なくないでしょう。

そこで本記事では、人的資本経営とはどのような経営手法であるのかを、わかりやすく解説します。人的資本経営を簡単に実践できる方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

人的資本経営とは

「人的資本経営」とは、人材を企業の資本として捉え、人材が持つ個性を活かす経営手法のことです。経済産業省では、次のように定義しています。

人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です。

(引用:経済産業省『人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~』)

人的資本の具体的な意味合いは、内閣官房の非財務情報可視化研究会によると、以下のように定義されています。

「人的資本」とは、人材が、教育や研修、日々の業務等を通じて自己の能力や経験、意欲を向上・蓄積することで付加価値創造に資する存在であり、事業環境の変化、経営戦略の転換にともない内外から登用・確保するものであることなど、価値を創造する源泉である「資本」としての性質を有することに着目した表現である。

(引用:内閣官房 非財務情報可視化研究会『人的資本可視化指針』)

つまり、人的資本は「付加価値を生み出す」「代替不可能な側面が強い」といった性質を持つものだと考えられているわけです。このような人的資本を重視した経営は、従来の経営方法とどう異なるのでしょうか。

次項では、両者の違いを細かく見ていきましょう。

従来の経営との違い

従来の経営では、人材を「資源」として考える手法が主流でした。

経営における資源は、企業活動のコストとして管理するものだと言われており、基本的には「可能な限り削減しながら効率的に回すこと」が前提とされています。人材を資源とみなした場合も、年功序列や終身雇用によって従業員を囲い込むことが重視され、人材育成や適切な人員配置などはあまり進められない傾向があります。

一方、人的資本経営は、人的資本を企業価値の向上を目指すための投資だと考え、積極的に人材戦略を展開するものです。人的資本経営を実践すると、人事制度で従業員を縛ることがなくなるため、企業と人材が互いに選び合う自律的な関係へと成長できると考えられています。

下記は、両者の具体的な違いを示しています。

従来の経営と人的資本経営の考え方の違い

| 従来の経営の考え方 | 人的資本経営の考え方 | |

|---|---|---|

| 人材マネジメントの目的 | 人材を資源として管理するため | 人材を資本として活用するため |

| アクション | 人材を囲い込むための人事制度の運用や改善を行う | 経営目標を達成するために人材を育成する |

| 主導する組織 | 人事部 | 人事部、経営陣、取締役会 |

| 企業と従業員の関係性 | 企業による従業員の管理が強い | 企業と従業員が互いに自律している |

| 雇用の性質 | 人事制度で従業員の退職を防ごうとする | 企業と従業員が互いに選び合う |

このように、従来の経営人的資本経営では、大きな違いが生じます。

他の資本との関係

人的資本は、従業員の能力や経験など、形のない資本であり、「無形資本」の一つです。この他に無形資本に該当するものとしては、著作権やノウハウなどの「知的資本」や、企業文化や経営管理プロセスのような「インフラストラクチャ資産」が挙げられます。

なお、株式や借入を指す「財務資本」や建物や設備などの「製造資本」は、形のある「有形資本」に当てはまります。

人材版伊藤レポートにおける位置付け

人材版伊藤レポートとは、経済産業省が2020年に開催した「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」をもとに発表された報告書の通称です。レポートでは、かつて国際的にイノベーティブな成果をあげていた日本企業が、グローバル競争で低収益を続けている状況に対し、「過去の成功体験と決別しなければならない」との警鐘を鳴らしています。

そのなかで、人材の捉え方について、多くの日本企業が陥ってしまう問題点を次のようにまとめました。

・人材育成・管理についてオペレーション志向から脱却できない

・経営戦略と人事が連動していない

・囲い込み型の内向きな人事

・硬直的な企業文化

こうした前提にあっては、企業は急速な環境の変化に見舞われた途端に推進力を失い、国際競争から淘汰されてしまう危険性があると訴えられています。変化が激しい現代では、想定外のショックにも柔軟かつ強靭に向き合える「レジリエンス」を高める必要があるとされているのです。

そこで、強靭な組織づくりのために必要とされたのが、人的資本経営の考え方です。人的資本経営では、人材は「利益や価値を生む存在」として、“資源”(Human Resource)ではなく“資本” (Human Capital)に位置付けています。

そして、理想的な変革の方向性を次のように示しています。

・クリエーション志向による人的資本の活用

・経営戦略から落とし込まれた人材戦略

・積極的な発信・対話

・個の自律・活性化

上記の内容からも読み取れるように、人的資本経営は人材一人ひとりの価値を引き出すという点で、従来の経営手法よりも従業員の個性にフォーカスした概念であるといえるでしょう。

人的資本経営の目的

人的資本経営の目的は、財務インパクトを起こし、企業価値を高めることです。財務インパクトとは、企業の活動や意思決定が財務状況に与える影響のことを指します。良い方向に財務インパクトがはたらくと、売上や利益などの向上が見込めるため、企業価値を高めることにもつながるのです。

このような財務インパクトは、例えばヒット商品を生み出すことや、従業員の経験を活かして業務を効率化するといった成果を積み重ねたうえで、引き起こされます。

財務インパクトを起こしたいのであれば、従業員一人ひとりの資質や能力を育成し、活躍できるように支援しなければなりません。そのため、人的資本経営によって従業員が持つ個性や価値、スキルを最大化させることが、効果的であるわけです。

国内外での人的資本の情報開示を巡る動き

人的資本は、その企業が持つ社会的価値を判断するうえで、大事な要素です。近年では、国際的な人的資本の情報開示フレームワークが公表されたこともあり、国内外で情報開示を企業に義務付ける動きが活発になりつつあります。

以下で、人的資本の情報開示を巡る動向について、欧米と日本に分けて見ていきましょう。

欧米

EUでは、2014年に非財務情報開示指令が発表され、従業員500人以上の企業を対象に、人的資本の情報開示が義務付けられました。これは、従業員の待遇や人権の尊重などに関する取り組みを報告書にまとめ、公開するように定めたものです。2021年には、より詳細な情報開示ルールを制定した企業サステナビリティ報告指令が公表され、2024年から適用されています。

またアメリカでは、2020年に米国証券取引委員会によって人的資本の情報開示が義務化されました。内容は大まかな原則を提示するのみとなっており、EUのものと比較すると、具体的な項目は明示されていません。

日本

日本では、先述した人材版伊藤レポートをきっかけに、2020年から人的資本が注目されるようになりました。2021年には、東京証券取引所が上場企業に対して、人的資本の適切な情報開示を求めるようにコーポレートガバナンスコードを改定しています。

また、2023年3月度決算からは、有価証券報告書を発行する約4,000社の大手企業を対象に、人的資本の情報開示が義務付けられるようになりました。詳しくは後述しますが、該当する企業は、有価証券報告書に人材育成の方針や指標などを明記する必要があります。

人的資本経営が注目される背景

人的資本経営が注目を集める背景には、ビジネスを取り巻く環境の変化が関係しています。ここでは、代表的な4つの要因について見ていきましょう。

人材と働き方の多様化

多様な人材のさまざまな働き方に対応するには、人的資本経営に基づく考え方に着目して、対処方法を見直すことが不可欠です。

少子高齢化によって労働人口の減少が続く日本では、外国人労働者やシニア世代など、幅広い国籍や年齢の人材が登用されています。このような状況で人材を成長させるには、個々に合ったマネジメントを行うことが大切です。

また最近では、時短勤務やリモートワークなど、働き方のバリエーションも増えています。

従来の画一的な人材管理では、変化する働き方に対応しきれないケースが見られるため、人的資本にも注目し、制度やルールを考えていかなくてはなりません。

投資家の無形資産に対する注目

投資家が人的資本を重視するようになったことも、人的資本経営が注目されている要因の一つです。投資の世界では、無形資産を投資判断に用いる傾向が、従来よりも強まっています。

こうした動きのなかで、投資家をはじめとするステークホルダーが、企業の将来性を見極めるうえで人的資本の情報開示を求めるケースが増えているのです。

「企業価値が高い」と判断されたいのであれば、企業は人的資本の指標を向上させるための取り組みを進め、投資家にアピールする必要があります。

世界的な経営評価の動向

2015年に「SDGs」が国連で採択されたことにより、持続可能な社会を目指した取り組みが国際的に注目されるようになりました。その結果、「多様性の尊重」や「従業員エンゲージメント」などを重視した経営が、世界的に高く評価されつつあります。

最近では、人材に投資する経営が行われているかどうかで、競合に対する優位性が左右されるケースもみられます。

こうした点を考慮しても、人的資本経営の重要性は高いと言えるでしょう。

デジタル時代における経営戦略

デジタル技術の進歩により、さまざまな定型業務の自動化が進む現代では、人材が持つ付加価値に目を向けた経営が求められています。

人材が持つ付加価値とは、「さらなるイノベーションを生み出すこと」です。

例えば、定型業務を機械が行うようになった場合でも、人はそれを用いて新たなビジネスモデルを構築したりサービスの品質を向上させたりできます。このような取り組みを実施すれば、さらなる企業の成長もかなうでしょう。

人的資本経営によって、人材に備わったイノベーションを育成することは、こうした人材が持つ付加価値の活用を促す効果が見込めます。そのため、デジタル時代での経営戦略を考えるうえで、人的資本経営が注目されているというわけです。

人的資本を可視化するための4つの要素とは

人的資本経営の考え方が重要視されていることは、前述した通りです。

しかし、「人的資本経営をアピールするには、どのような項目を提示すればよいのか…」と思われる経営者も、いらっしゃるかもしれません。そこで参考となるのが、2022年に内閣官房の非財務情報可視化研究会が策定した、人的資本可視化指針です。

人的資本可視化指針では、人的資本について、以下の4つの要素を開示すべきだとしています。

人的資本可視化指針にて開示すべきだとされている4つの要素

人的資本に関わるリスクや機会に対する組織のガバナンス体制

人的資本に関わるリスクや機会を識別・評価・管理するためのプロセス

人材育成方針や社内環境整備方針などの戦略

人材育成方針や社内環境整備方針などに関する目標・実績

このうち、ガバナンス体制とリスク管理のプロセス、そして戦略の3つにおいては、独自性のある取り組みが求められています。

さらに、他社と比較できる事項を示すことも必要です。

(参照:内閣官房『「人的資本可視化指針」(案)に対するパブリックコメントの結果の公示及び同指針の策定について』)

人的資本経営で企業が開示すべき情報

前項の人的資本可視化指針が策定している4つの要素を踏まえ、近年では開示すべき情報の明確化が進められています。

すでにお伝えしたように、2023年3月期の有価証券報告書から、上場企業に対して人的資本投資に関する戦略と指標・目標の開示が求められるようになりました。具体的には、「人材育成方針」「社内環境整備方針」の記載事項に、「女性管理職比率」「男性育児休業取得率」「男女間賃金格差」の項目が追加されています。

現在は一部の上場企業のみ公表が必須とされていますが、これらの指標はいずれも企業の評価につながるものであるため、今後も対象範囲は広げられていくでしょう。

そのため、現在は対象外となっている企業においても、情報の開示を前提に数値の改善を目指すのが望ましいと言えます。

(参照:金融庁『サステナビリティ情報の開示に関する特集ページ』)

人的資本に関する情報開示のガイドラインを無料ダウンロード

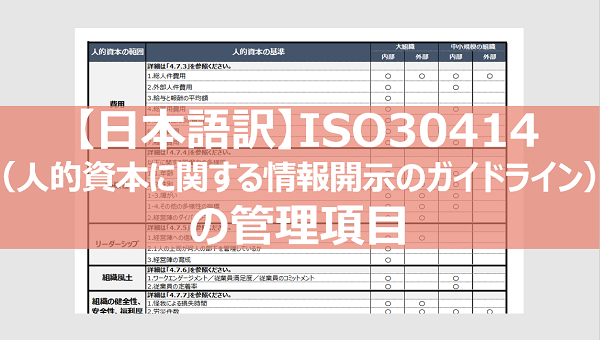

前項で説明した内容を踏まえ、人的資本の情報開示に備えたい場合は、「ISO30414」を確認しましょう。

ISO30414とは、2019年1月にISO(国際標準化機構)が正式に発表した、人的資本に関する情報開示のガイドラインのことです。ここでは、人事労務管理について社内で議論すべき、あるいは社外へ公開すべき指標が、管理項目としてまとめられています。

ISOの公式Webサイトでは英語とフランス語でのみ公開されていますが、以下のページでは、日本語に訳したものを無料でダウンロードすることが可能です。

ISO30414の内容を確認したいのであれば、こちらもぜひご活用ください。

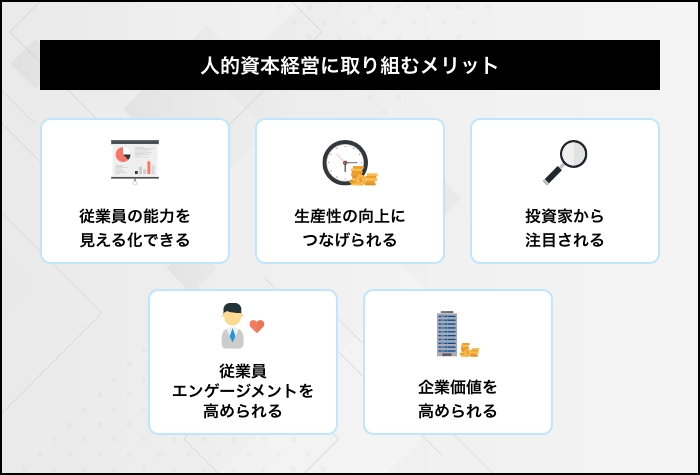

人的資本経営に取り組むメリット

国の施策や情報開示などの必要性を踏まえると、人的資本経営の実現は社会的な要請という側面もあります。しかし、実践することで、個々の企業に大きなメリットをもたらすのも確かです。

ここでは、人的資本経営の具体的なメリットを5つに分けてご紹介します。

従業員の能力を見える化できる

人的資本経営では、一人ひとりの人材にしっかりと焦点を当て、最適なキャリア形成や能力開発を行うこととなります。そのため、人材育成を通して、従業員がどのような能力を持っているのかを可視化できるのが大きな効果といえます。

その結果、最大限のパフォーマンスを引き出す人員配置が可能になったり、不足している人材を的確に見極めた人材採用が行えたりするようになるのがメリットです。

従業員エンゲージメントを高められる

人的資本経営の姿勢は、自社の従業員にもハッキリと伝わっていくため、エンゲージメントの向上にもつながるのがメリットです。人材育成に力を入れれば「従業員の成長に投資を惜しまない企業」と認識してもらえるようになるため、モチベーションの維持・向上や、自社での長期的なキャリア形成が期待できるのです。

生産性の向上につなげられる

人的資本経営の基本的な考え方は、人材への投資にあります。従業員のスキルアップや成長を重視するため、長い目で見れば業務の生産性が高まるうえ、組織全体のパフォーマンスも向上していきます。

また、前述のように従業員個人のモチベーションも向上するため、企業と従業員がともに成長できる好循環が生まれていくのがメリットです。

企業価値を高められる

人的資本経営を実現することで、社会的信頼が得られやすくなり、企業イメージが向上していくのもメリットです。また、人材育成に力を入れることで、求職者によいイメージを与えられるため、優秀な人材が集まりやすくなるのも大きな利点です。

投資家から注目される

現代の投資環境において、人的資本経営に積極的な企業は、企業価値が高いと判断されやすい側面があります。長期的な利益を期待しやすいとともに、社会的価値も高いと評価されるため、投資対象として認識してもらいやすくなるのです。

人的資本経営のフレームワーク

人的資本経営は幅広い概念であるため、具体的な実践方法は企業の規模や置かれている環境、目指すべき経営目的によっても異なります。しかし、適切に実践するためにも、おおまかな方向性を理解しておくことは重要です。

人材版伊藤レポートでは、人的資本経営を実現するためのフレームワークとして、「3P・5Fモデル」という理論モデルが紹介されています。ここでは、それぞれの内容について見ていきましょう。

3Pモデル

3Pとは、人材戦略を考えるうえで踏まえるべき3つの視点(Perspectives)のことを指します。

その内容は、以下の通りです。

3Pの内容と意味

| 内容 | 意味 |

|---|---|

| 経営戦略と人材戦略の連動 | 企業の経営戦略に人材戦略を組み込むこと |

| As is-To beギャップの定量把握 | 現在(As is)と理想(To be)のギャップを可能な限り数値化し、定量的かつ客観的に捉えること |

| 企業文化への定着 | 人材戦略が企業文化に根づくかどうかを判断すること |

将来を見据えた人材戦略を検討するために、これら3つの視点は、いずれも欠かせないポイントとなります。

5Fモデル

5Fは、いかなる業種の企業でも共通して取り組むべきとされている、人材戦略の5つの要素(Factors)です。

具体的には、以下の項目が挙げられています。

5Fの内容と意味

| 内容 | 意味 |

|---|---|

| 動的な人材ポートフォリオ | 社内のどこに、どのような職種やスキルの人材がどれだけいるのかを表す、動的な人材ポートフォリオを作成すること |

| 知・経験のダイバーシティ&インクルージョン | さまざまな知識や経験をもった従業員の特性を活かし、多様化する顧客ニーズへの対応を目指すこと |

| リスキル・学び直し | 従業員の資質や能力を育成するための機会をつくること |

| 従業員エンゲージメント | 従業員がやりがいを感じつつ働けるような環境を構築すること |

| 時間や場所にとらわれない働き方 | 一人ひとりの事情に合った勤務形態を用意すること |

このような要素を踏まえて人材戦略を展開することで、人的資本経営がスムーズに実践できます。

(参考:『人材ポートフォリオとは?作成の目的や作り方の流れをわかりやすく解説』)

人的資本経営を実現するためのステップ

それでは、人的資本経営を実現するためには、具体的にどのような方法で進めていくべきなのでしょうか。ここでは、基本的なステップを3つに分けて見ていきましょう。

自社が目指すべき姿を設定する

まずは、人的資本経営の内容や目的を踏まえて、自社の戦略を固めていく必要があります。このときに重要となるのが、人材版伊藤レポートでも示されていたように、「経営戦略と人材戦略の紐づけ」を行うことです。

両者の間にギャップが生じてしまう原因にはさまざまなものが考えられますが、基本的には経営層と人事部門のすり合わせ不足が問題となっている場合が多いです。そのため、「人事部門のメンバーをボードメンバーに加える」「経営層の意図を人事部門の責任者と丁寧にすり合わせる」といった点を意識して、連携を強化しておきましょう。

そのうえで、自社の状況を「今までの取り組みや現在の姿」と「目指すべき未来の姿」の2つの観点で整理し、両者のギャップを把握することが大切です。

人材ポートフォリオの軸を決める

自社が目指すべき未来の姿が定まったら、そこに至るために必要な人材ポートフォリオを作成します。こうすることで、企業が理想の姿に近づくために必要な人材の資質や能力が明らかになり、どこでどういった取り組みをすべきかを判断できます。

人材ポートフォリオを作成する際は、まず人材を分類する基準となる軸を選定しましょう。軸を選定するためのモデルには、人材が持つ希少な能力や経験を軸とした人的資源アーキテクチャモデルや、業務が定型・非定型なのかを軸としたタスクモデルなどがあります。

しかし、このような既存モデルは、そのまま自社に適用できるとは限りません。

継続的に運用することを考慮したうえで、自社の状況に適した形にカスタマイズすることが大切です。

必要な人材像を決める

人材を分類する基準を選定した後は、具体的な人材像を検討します。

このとき、実際の業務内容や働く環境などを踏まえたうえで、どのような役割を担う、どの程度の能力を持つ人材が必要かを考えることがポイントです。

人材像が明確になっていないと、人材ポートフォリオを作成したとしても、最大限に活用できるとは言えません。そのため、経営戦略に役立つような、実際の業務内容や働く環境などに基づいた人材像を構築しましょう。

必要な人材の人数を決める

経営戦略の実現には、必要となる人材の人数を見積もることも重要です。

このとき、部門ごとに異なる目線から検討しなければならない点は、心得ておきましょう。

例えば、営業部門で3年後に100億円の売上を目指す場合は、「1人あたりの売上」から必要な人数を算出します。

一方、開発部門や管理部門では、このような方法で予測することはできません。開発部門や管理部門で必要な人数を割り出すときは、求める人材をオペレーション人材やマネジメント人材といったタイプに分類し、それぞれの人数の過不足をチェックします。

仮にマネジメント人材が不足していたとするなら、「1人あたりが管理する人数」から、オペレーション人材の数に対応できる人数を算出することができます。

このように、人材の人数を計算する視点は、部門によって変えることが肝心です。

KPIの設定と施策の考案

未来の目標を設定できたら、次はKPIの設定を行い、そのための具体的な施策を探っていきます。KPI設定では、次の3つの視点でアプローチすることが大切です。

1 未来志向:過去を振り返りながら現状を把握したうえで未来を見つめる

2 経営戦略との整合性:経営戦略との連動を見失わないよう意識する

3 自社らしさ:戦略には自社らしさを表現する独自性を盛り込む

人的資本経営の目標設定では、自社の将来や従業員の育成といった内部を意識するのはもちろん、投資家やステークホルダーの目という外部の視点を考慮することも大切となります。投資先としての信頼性を高めるためにも、「現実に即した未来志向」や「他社との明確な差別化」を意識して、魅力的な企業の姿を伝えることが重要です。

取り組みを分析し、改善につなげる

人的資本経営は長期的な取り組みであるため、一度の戦略策定で狙った通りの効果が得られることは稀です。そのため、PDCAサイクルを効率的に回して、施策のクオリティを高めながら実現へ近づけていくことが大切です。

効果検証の方法としては、次のようなアプローチがあげられます。

・人事データの整理

・エンゲージメントサーベイ

・KPIを参考にした議論

まずは、人事データの整理を行い、有給休暇取得率や研修受講率といった定量的な指標をチェックします。続いて、エンゲージメントサーベイを用いて、待遇や福利厚生に対する従業員の満足度を測りましょう。

エンゲージメントサーベイとは、企業と従業員のつながりを数値化して把握するための調査ツールです。サーベイの結果をもとに従業員の満足度をチェックするとともに、課題を発見して速やかに解消の手を打っていくことが大切です。

ただし、人的資本は無形資本であるため、指標を数値化・定量化しにくい側面もあります。定量化が難しいポイントについては、丁寧に議論を重ねてプロセスの妥当性やクオリティを精査していくとよいでしょう。

人的資本経営を実現するためのポイント

人的資本経営を実現するためには、基本のプロセスを意識するとともに、見落としがちなポイントを踏まえて失敗を避けることも大切です。ここでは、人的資本経営で目的を達成するためにおさえておくべきポイントを見ていきましょう。

人的資本開示を目的化しない

人的資本経営の取り組みでは、国際的な情報開示の動きや投資家からの要請といった外的要因により、人材に関する情報を開示することそのものが目的になってしまう可能性もあります。しかし、人的資本経営の本来の目的は、あくまでも「持続可能な企業の成長」を実現することにあります。

そのため、単に数値の公表に追われてしまうのではなく、データの計測や集計にどのような意味があるのかを理解したうえで取り組むことが大切です。すべての施策が企業価値を高め、持続可能な成長を遂げるための取り組みであると関係者が認識できていれば、方向性のブレが生じるのを防ぐことができます。

経営戦略と人材戦略の結びつきを重視する

繰り返しになりますが、人的資本経営においては、人材戦略が経営戦略と綿密に紐づけられていなければなりません。自社を取り巻く経営環境が変化しているにもかかわらず、人材戦略がアップデートされていかなければ、人材の価値を損なってしまうことにもつながります。

例えば、自社にとって必要性の低いスキルを持った人材を採用してしまったり、長期的には利用価値のなくなっていく資格やスキルを従業員に取得させたりといった不具合が生じてしまうのです。こうした失敗を避けるために、人事部門は目先の課題に対応するだけでなく、経営戦略に立脚した判断を行う必要があります。

自社が求めるゴールを大切にする

人的資本経営の具体的な取り組み方や目標は、企業によって大きく異なります。それだけに、経営層は人的資本経営の意味やあり方を深く探求したうえで、自社ならではの独自性を持ったゴールを設定することが大切です。

人的資本経営に対する理解があいまいなまま、無理に施策として落とし込もうとすると、「他社の取り組みを表面だけなぞってしまう」「ガイドラインや指針に準拠するあまり、経営的に重要性の低いKPIを設定する」といった失敗をしてしまうリスクがあります。その結果、コストをかけて施策を実行しても、思ったような成果が得られないという可能性は十分に考えられるでしょう。

確かな成果をあげるためには、自社としてなぜ人的資本経営に取り組むのか、何を重視するのかなどを明確にして、全社的に同じ方向を向いて進めていくことが重要です。

人的資本経営の成功事例

人的資本経営を自社に取り入れる際は、他社での成功事例も知っておくと、方針を検討しやすくなります。

以下では3社の事例をご紹介しますので、参考にしてください。

(参照:経済産業省『人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書~人材版伊藤レポート2.0~ 実践事例集』)

旭化成株式会社

旭化成株式会社は、化学製品やヘルスケア領域の商品などを製造・販売している企業です。人的資本経営を目指すにあたって、同社では、以下のようなテーマやモデルを設定しました。

旭化成株式会社の人的資本経営に対する取り組みの概要

| テーマ | 人材ポートフォリオの強化 エンゲージメント向上 |

|---|---|

| 課題や目指す姿 | 経営戦略に対応できる専門人材の採用 社内エンゲージメントの向上 |

| 活用している3Pモデル | 経営戦略と人材戦略の連動 |

| 活用している5Fモデル | 動的な人材ポートフォリオ 従業員エンゲージメント |

実際の取り組みでは、経営戦略に基づいて毎年人材ポートフォリオを見直し、それに沿った人材を採用やM&Aを通じて確保しています。

また、2020年度からは独自のエンゲージメント調査「KSA(活力と成長アセスメント)」を導入しており、職場環境の改善や従業員の活力向上に向けた施策にも意欲的です。

その結果、高度なデジタル化を目指すうえで必要としていた、デジタルプロフェッショナル人材の採用に成功しました。

企業としての競争力や社会的価値も、向上していると考えてよいでしょう。

花王株式会社

化粧品やトイレタリー製品などの製造・販売を行う花王株式会社からも、人的資本経営の成功事例が公開されています。

同社が掲げる、人的資本経営のテーマや活用しているモデルは、以下の通りです。

花王株式会社の人的資本経営に対する取り組みの概要

| テーマ | 多様な人材の活用 イノベーション創出 |

|---|---|

| 課題や目指す姿 | グローバル展開における多様な人材の活用 組織全体のイノベーションの向上 |

| 活用している3Pモデル | 企業文化への定着 |

| 活用している5Fモデル | 動的な人材ポートフォリオ 知・経験のダイバーシティ&インクルージョン |

具体的には、人事評価において、成果だけではなく理想の姿や目標に向けて挑戦する姿勢も重視して評価する制度を導入しました。

従業員の理想や目標はグループ内で共有されており、同じ夢を持つ者同士が協力し合い、ときに相談しながら働ける環境を構築しています。

結果として、多様な人材が活躍できるようになり、組織全体のイノベーションを向上させることに成功しました。

製品開発にも良い影響を与えており、さまざまなヒット商品が生み出されています。

株式会社サイバーエージェント

インターネット広告やソーシャルゲームなどの開発・配信を手掛ける株式会社サイバーエージェントも、人的資本に着目した経営を行う企業の一つです。

同社では、以下のようなテーマやモデルに沿って、人的資本経営を実現しました。

株式会社サイバーエージェントの人的資本経営に対する取り組みの概要

| テーマ | 組織的なリスキルの実現 エンゲージメント向上 |

|---|---|

| 課題や目指す姿 | 事業拡大に対応できる人材の育成 社内エンゲージメントの向上 |

| 活用している3Pモデル | As is-To beギャップの定量把握 |

| 活用している5Fモデル | リスキル・学び直し 従業員エンゲージメント |

実施した施策としては、新たな事業領域に挑戦するにあたって不足しているスキルを明確にし、それを従業員が学び直せるような勉強会を開催したことが挙げられます。

また、従業員のコンディションを定量化する取り組みも行い、そのデータを専任者がチェックして適切な対応をすることで、エンゲージメントの向上を目指しています。

その成果として、数々の事業展開に成功し、売上が大幅に成長しました。

個々のコンディションに合わせて人員を配置できるようにもなったため、社内エンゲージメントも向上していると言えるでしょう。

人的資本経営に関するよくある質問

ここでは、人的資本経営について、よくある質問にお答えします。

Q1:人的資本の具体例は?

人的資本の具体例としては、人材が持つ資質や能力、あるいは日々の業務にて培われた経験などが挙げられます。

Q2:人的資本経営が注目される背景はなに?

人的資本経営が注目される背景には、人材と働き方が多様化していることや、投資家が無形資産を重視しつつあることなどの理由があります。

また、世界的な経営評価やデジタル時代における経営戦略において、人的資本に重きを置いた視点がポイントとなっていることも要因です。

Q3:人的資本開示の手順は?

人的資本開示が義務付けられている企業の場合は、有価証券報告書の「女性管理職比率」「男性育児休業取得率」「男女間賃金格差」の項目を記載することで公表します。

その他の企業の場合は、特に手順は決められていませんが、人的資本に関する情報開示のガイドラインに沿って進めるのがよいでしょう。

まとめ

2020年に経済産業省から人材版伊藤レポートが公表されて以来、人的資本経営という言葉は日本国内でも大きく注目されるようになりました。一方、重要性を感じながらも、具体的な内容を把握できておらず、言葉のみが一人歩きしてしまうというケースも少なくありません。

まずは、人的資本経営がなぜ重要なのか、今後の企業の発展にとってどのような価値を持つのかを丁寧に理解していくことが大切です。そして、人材版伊藤レポートの内容から、企業が共通して取り組むべき課題やフレームワークを確認しておきましょう。

そのうえで、自社が抱えている現状や目指すべき未来の姿と照らし合わせて、独自性を持った取り組みを続けていくことが大切です。

(編集/d’s JOURNAL編集部)

【日本語訳】ISO30414(人的資本に関する情報開示のガイドライン)の管理項目

資料をダウンロード