びっくり退職とは?5つの原因や従業員が辞めるのを防ぐ6つの対策

d’s JOURNAL編集部

それまで何事もないように働いていた従業員が、突然会社を辞めてしまうことを「びっくり退職」といいます。「びっくり」というワードが用いられているように、退職のハッキリとした理由がわからず、タイミングも予見できないのが特徴です。

この記事では、びっくり退職が増加している背景や、退職につながってしまう原因、予防するための対策について詳しく解説します。

従業員の離職を防ぐ秘訣について知りたい方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

びっくり退職とは

「びっくり退職」とは、従業員が何の前ぶれもなく会社を辞めてしまうことを指します。表面上はこれといった問題を感じさせず、それまでと同じように働いているように見える従業員が、突然辞職を切り出すという点が大きな特徴です。

企業や組織側からすれば退職の理由がわからず、また予測もできないことから、大きなダメージを受けてしまうこともあります。特に、経験豊富な中堅社員がびっくり退職で辞めてしまうと、業務に支障が出る恐れがあります。

さらに、影響力のある従業員が突然退職すれば、組織全体のモチベーションや従業員満足度の低下にもつながるでしょう。組織運営への影響を避けるためにも、びっくり退職が発生した場合には早期の対策が必要となります。

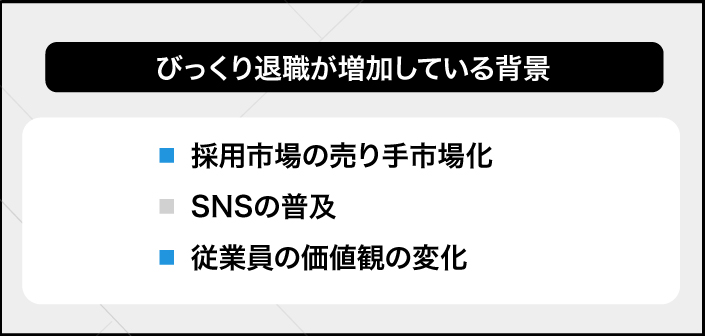

びっくり退職が増加している背景

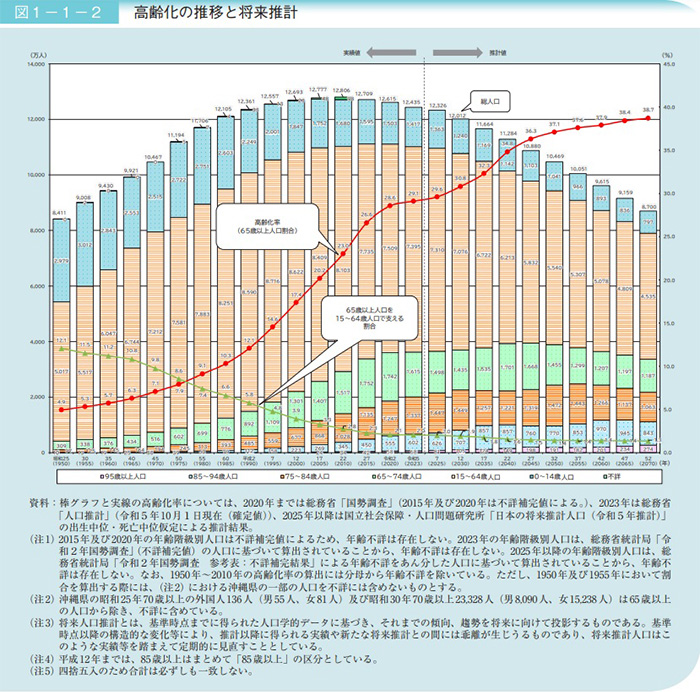

びっくり退職が増えている背景として挙げられるのが、労働生産年齢人口の減少にともなう「労働市場の売り手市場化」や「若手を中心とする従業員の価値観の変化」です。総務省の「令和6年版 高齢社会白書」によれば、令和52年(2070)には2.6人に1人が65歳以上、約4人に1人が75歳以上と推計されており、本格的な超高齢社会が到来することが示されています。

労働生産年齢にあたる15~64歳の人口は、令和5年(2023)の時点では総人口の59.5%とされており、ピークであった平成7年(1995)と比べると、約10%も減少しています。

(引用:総務省『令和6年版高齢社会白書 第1章高齢化の状況 』P.3)

労働生産人口が減少することで労働市場が売り手優位となり、その結果、労働者側は次の転職先を見つけやすくなるでしょう。

また、SNSの普及により、個人が労働条件や労務環境を他社と比較しやすくなったことで、転職が前向きに捉えられるになったと考えられます。

若手を中心に従業員の価値観が変化しており、「場を乱さない」「無理に意見を言わない」といった傾向が強まっています。周囲に波風を立てたくないという理由から退職を事前に相談せず、突然辞める「びっくり退職」が増えていると考えられます。

びっくり退職が起こる5つの原因

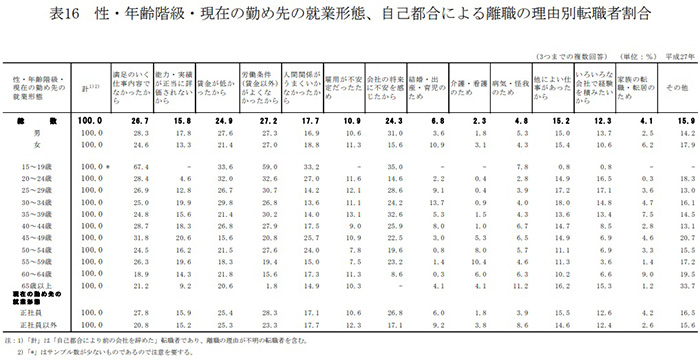

びっくり退職の原因そのものは、通常の退職とそれほど大きく変わりません。厚生労働省の「平成27年転職者実態調査の概況(令和5年3月3日差替え)」によれば、転職者が直前の勤め先を離職した理由が以下のように示されています。

(引用:厚生労働省『平成27年転職者実態調査の概況(令和5年3月3日差替え) 』P.20)

ここでは、びっくり退職の原因として次の5つをピックアップし、それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

びっくり退職の原因

・労働条件(賃金以外)に対する不満

・賃金に対する不満

・業務内容に満足できない

・会社に将来性を感じない

・人間関係や職場環境のストレス

労働条件(賃金以外)に対する不満

労働条件に対する不満は、自分の努力によって解決することが難しく、突然の退職につながる大きな原因といえます。具体的な不満の内容としては、次のようなものが挙げられます。

・勤務時間が長すぎる

・次から次へと業務を任せられ負担が増大している

・ギリギリの人数で仕事を回しているおりなかなか有給休暇が取れない

例えば、普段から過大な仕事量やノルマを抱えている従業員が、心身ともに余裕がなくなってびっくり退職してしまうというケースは少なくありません。この場合は、重要なポジションや業務を任されている人材であることが多く、企業にとって大きなダメージになる可能性があります。

賃金に対する不満

賃金に対する不満も、びっくり退職を引き起こす直接的な要因となり得ます。具体的には、次のようなケースが考えられます。

・基本給の設定が競合他社よりも低い

・サービス残業をさせられており残業代がつかない

・仕事を自宅に持ち帰らざるを得ないものの、業務時間として認められない

・管理職に昇進したことで残業代がつかず、かえって収入が低下してしまった

賃金に関する問題は、単に「給与が低い」というだけでなく、「労働の対価が正当に得られていない」という点が不満につながることも多いです。特に残業が認められないことで、仕事量が増えても収入に反映されず、モチベーションが低下してしまうケースは少なくありません。

業務内容に満足できない

若手から中堅にかけて多い退職理由として、業務内容への不満が挙げられます。具体的な例としては、次のようなケースです。

・自分のスキルを活かせない業務が続いている

・希望の分野を学べる機会がない

・営業希望で入社したが「まずは現場で経験を積むこと」と指示され、一向に異動の気配が見られない

・短期間のノルマばかり重視され、見込み客とじっくり関係性をつくる営業スタイルが認められない

自身の価値観やスキルと、任せられる業務の性質がミスマッチを起こしていれば、どうしてもモチベーションは低下してしまいます。

会社に将来性を感じない

「会社に将来性を感じられない」というのも退職につながる主要な原因の一つです。例えば、次のようなケースが挙げられます。

・新型コロナで急速に悪化した業績がまったく回復しない

・物価や人件費の高騰による利益の減少で、賞与が支払われなくなった

・若い世代や中堅以上の世代まで希望退職者を募るようになった

・新しい技術や競合サービスに太刀打ちできる算段がない

特に、キャリアを主体的に考える人材ほど、会社の将来性には敏感にアンテナを張っているといえるでしょう。企業の将来に不安を感じれば、自身のキャリア形成にもネガティブな感情が生まれ、自然と帰属意識や貢献意欲が失われてしまいます。

人間関係や職場環境のストレス

人間関係に関する問題も、びっくり退職につながる代表的な原因といえます。例えば、次のようなケースが挙げられます。

・社内に苦手な上司がいる

・ハラスメントが認知されていない

・社内のコミュニケーションが希薄で孤独を感じてしまう

・育休や介護休暇を取る従業員への陰口が横行している

・部下の育成に関する責任を一方的に背負わされている

社内の人間関係が優れなければ、精神的に強いストレスが発生し、会社へ足を運ぶこと自体が憂鬱になってしまう可能性もあります。企業側が認知できていない人間関係の悪化によってストレスが生じ、気軽に相談できる相手もいないため、そのままびっくり退職につながってしまうリスクは高くなるでしょう。

従業員の離職の原因から見直せる対策について知りたい方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

離職の原因について詳しく知りたい方は『離職の主な原因8種類をまとめて紹介!企業が取るべき対策もあわせて解説』についてもチェックしてみてください。

びっくり退職につながる4つの兆候

びっくり退職を防止するためには、従業員のちょっとした変化を見逃さず、必要に応じてフォローを行うことが大切です。そのためには、どのような前兆がびっくり退職につながるのか、おおまかな傾向を知っておく必要があります。

びっくり退職の兆候を次の4つに分けて解説します。

びっくり退職につながる4つの兆候

・新しい業務への関心が消極的になる

・勤務態度が悪くなる傾向がある

・身だしなみに変化が起こる

・コミュニケーションを避ける

新しい業務への関心が消極的になる

びっくり退職の兆候として考えられるのが、新たな業務に対するモチベーションの低下です。新しい業務をこなすためには、知識やスキルの習得ややり方の変更など、変化に対応する労力が発生します。

自身が近いうちに辞めると考えている場合は、会社や組織の将来に対する関心がなくなってしまうため、環境の変化を受け入れる意欲が湧きません。そのため、現在与えられている業務を時間ギリギリで完了させたり、大きな問題が発生しない最低限のクオリティでこなしたりといった姿勢が見られるようになります。

勤務態度が悪くなる傾向がある

勤務態度の悪化は、びっくり退職のわかりやすい兆候といえます。例えば、「遅刻や欠勤、早退などを繰り返すようになる」「勤務中に無断で不在になる」といったケースです。

この場合は、職場内で何らかの問題を抱えており、出勤そのものにストレスを感じてしまっている可能性が考えられます。また、すでに転職活動を始めており、面接や急な連絡などが入って勤務に影響を及ぼしているとも考えられるでしょう。

身だしなみに変化が起こる

モチベーションの低下は、身だしなみにも自然と表れることがあります。普段と比べて服装や身だしなみの乱れが目立つようであれば、仕事に対するモチベーションが低下していることも考えられるでしょう。

反対に、以前よりも身だしなみがフォーマルになっている場合は、すでに転職活動を進めている可能性も考えられます。

コミュニケーションを避ける

ひそかに退職を考えている従業員には、必要以上にコミュニケーションを取らなくなるという傾向が見られます。人間関係の向上や業務の改善に対する意欲が低下しているため、周囲とのコミュニケーションに労力を割けなくなってしまうのです。

例えば、「以前は頻繁に発言をしていた従業員が急に話さなくなった」「業務に関する質問が少なくなった」といった場合には注意が必要です。

びっくり退職を防ぐための6つの対策

今回ご紹介したような退職の予兆が見られる従業員に対しては、優先的にフォローを行う必要があります。しかし、びっくり退職は予測するのが難しいため、個別の事象を追うよりも、社内のあり方そのものを見直して根本的な解決を図るほうが重要です。

ここでは、びっくり退職を防ぐための改善策として、次の6つのアプローチについて詳しく見ていきましょう。

びっくり退職を防ぐための6つの対策

・1on1ミーティングを実施する

・労働環境を改善する

・キャリア開発の取り組みを支援する

・メンタルヘルスケアを充実させる

・課題を分析して定期的なフィードバックを行う

・社内アンケートを活用してみる

1on1ミーティングを実施する

びっくり退職を防ぐためには、1on1ミーティングを定期的に実施し、従業員の意見を丁寧に汲み取れる場を設けるのが効果的です。一対一の場であれば、周りの目を気にする必要がないため、職場環境への不満や業務負担などをありのままに話してもらいやすくなります。

従業員の異変を早めに察知することで、適切なフォローが行えるようになるでしょう。また、上司が素直な意見を受け入れることで、部下との信頼関係の向上も図りやすくなります。

労働環境を改善する

従業員が不満を抱く前に、企業側から率先して労働環境の改善に努めることも重要です。びっくり退職をしてしまう従業員は、波風を立てないようにするという価値観を持つケースも多いため、仮に不満があったとしてもきちんと口にしてくれるとは限りません。

知らず知らずのうちに不満が発生するのを防ぐためにも、あらかじめ業務負担や労働時間を調整して、従業員に過剰な負担がかからないようにすることが大切です。また、人事評価制度の改善を図り、公正かつ適正な給与・待遇制度を構築することも退職リスクの軽減につながります。

キャリア開発の取り組みを支援する

企業が主体となってキャリア開発の取り組みを進めれば、自社での将来に希望を持ってもらいやすくなり、退職のリスクを軽減できます。従業員が前向きなキャリア構築を行えるように、人事異動や各種研修などの機会を設け、成長の手ごたえを実感できる仕組みを整えることが重要です。

そのためには、個々の従業員がどのようなキャリア志向を持っているのかを正しく把握する必要があります。日ごろから定期的にキャリア面談を行うことで、個別のニーズに合わせたアプローチが可能になり、キャリアアップのために転職を考える従業員もつなぎ留めやすくなるでしょう。

メンタルヘルスケアを充実させる

突然の退職を防ぐためには、メンタルヘルスのケアも重要です。日々の業務においては、自身の状態を振り返る余裕がなく、本人も自覚しないうちにストレスが蓄積されていくケースも多くあります。

精神が摩耗した状態が継続すれば、次第にモチベーションやパフォーマンスが低下し、最悪の場合は退職へとつながってしまうでしょう。メンタルヘルスケアを行うには、定期的なストレスチェックを実施し、自身の状態を客観的に把握できる場を設けることが重要です。

また、必要に応じて外部の専門家にも協力を求め、従業員が社内に気兼ねなく相談できる窓口を担ってもらうのもよいでしょう。

課題を分析して定期的なフィードバックを行う

びっくり退職を防ぐためには、きめ細やかなフィードバックを継続し、モチベーションの維持・向上を図ることも大切です。従業員からすれば、自身の何気ない変化や努力に目を向けてもらえているという実感が、組織への帰属意識につながります。

また、定期的な面談を通じて、成長の度合いや取り組みの効果を定点観測できれば、自身が着実にステップアップしているという実感も得られるでしょう。そのうえで、適切なフィードバックを行うためには、業務を可視化できるツールを活用するのが効果的です。

人事管理ツールのなかには、従業員一人ひとりの現状や目標、課題の進捗などを細かく一元管理できるものもあります。人材マネジメント機能を上手に活用すれば、人事担当者や上司の負担を増やさずに、質の高いフィードバックが行えるようになるでしょう。

社内アンケートを活用してみる

なかなか従業員の本音を引き出せない場合には、匿名の社内アンケートを実施してみるのも一つの方法です。社内アンケートであれば、上司や人事担当者に対して直接は伝えづらいテーマでも本音を言いやすくなる効果があります。

従業員満足度のチェックやキャリアアップに関する意識調査に活用すれば、自社の従業員がどのようなニーズ・悩みを持っているのかを知る手がかりになるでしょう。

従業員の離職を防ぐ秘訣について知りたい方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

まとめ

従業員のびっくり退職は、業務の遂行や組織運営に大きな影響をもたらします。上司や人事担当者からすれば、退職の理由がハッキリとつかめないだけに、どのように手を打てばよいかわからない面もあるでしょう。

びっくり退職を防ぐためには、働きやすい環境整備や、本音を引き出せる風通しのよい関係づくりが重要となります。貴重な人材の流出を避けるためにも、社内の労務環境や人事制度を見直し、改善できるポイントがないかを丁寧に探ってみましょう。

従業員の離職を防ぐ秘訣について知りたい方は、下記の資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

(制作協力/株式会社STSデジタル、編集/d’s JOURNAL編集部)

原因から見直せる対策を紹介!離職防止の施策・手法まとめ

資料をダウンロード