離職率とは?計算方法や従業員が退職しやすい職場の特徴・改善策

d's JOURNAL

編集部

離職率とは特定の期間において、在籍している人数に対して離職した人の割合を指すものです。離職率が高いからといって一概に問題になるわけではありませんが、業界平均や自社の過去のデータと比較して離職率が高くなっている場合は注意が必要でしょう。

離職率を低下させ、従業員を定着させるためには、なぜ離職率が高くなっているのかの原因を把握することが大事です。この記事では、離職率の基本的な捉え方や従業員を定着させるためのポイントなどを解説します。

自社の離職率をすぐに知りたい方は、下記から無料ダウンロードできる資料をぜひご活用ください。

離職率とは

離職率とは、一定の期間においてどの程度の数の従業員が離職したかを示す指標のこと。集計期間は、期初から期末までの1年間で割り出すことが一般的ですが、「入社後の1年間」や「入社後の3年間」といったように、離職率を算出する目的に応じて設定されるケースもあります。

離職率は従業員の満足度に比例するといわれている部分もあり、離職率が高い職場においては従業員が不満を抱えているケースがあります。早期に原因を調査したうえで、必要な対策を行うようにしましょう。

ここからは、離職率を正しく読み解くために、退職率や定着率との違いを解説します。

離職率の計算方法について、すぐに知りたい方はこちらをクリック・タップしてください。

退職率との違い

離職率と退職率は、どちらも会社を辞める従業員を表す指標として使われますが、厳密には意味が異なります。

退職率とは、自己都合や定年退職などの理由で労働契約を解消し、仕事を退いた従業員がどのくらい存在するかを示した指標です。今後どのような割合で従業員が退職するかを予測するため、退職理由や年齢層ごとに算出するケースが多いでしょう。

一方の離職率は、退職や辞職、失職、自己都合や会社都合など理由を問わず、特定の期間内で企業を辞めた従業員の割合を示した指標です。

そのため、離職率を構成する要素の一つに退職率があると解釈するとよいでしょう。企業全体の従業員の流動性を把握したい場合においては、離職率の確認が有効な手段といえます。

定着率との違い

定着率とは、入社した従業員が一定期間の経過後に、自社にどれくらい在籍しているかを示す指標です。一般的に、定着率が高い職場であるほど、従業員の離職が少ない傾向にあるといわれています。

離職率が従業員の離職に注目した指標であるのに対し、定着率は従業員の定着度に注目した指標であるといえるでしょう。例えば、30人が同時に入社をしたとして、現在そのうちの27人が在籍しているのであれば、定着率は90%ということになります。

定着率は正確な数値の判定ができなくなってしまうため、期間内に途中で入社した従業員の数は計算には含めません。また、離職率と同様にデータを算出する目的に応じて、1年間や3年間といった期間で区切って計算を行います。

定着率について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

(参考:『定着率とは?計算方法や低い企業の特徴・向上させるための方法』 )

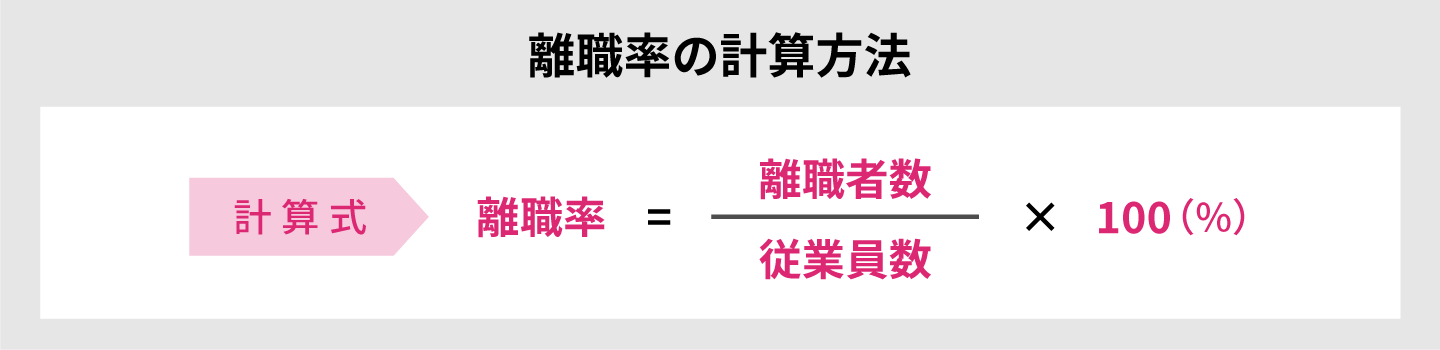

離職率の計算方法【エクセル付】

離職率は、「離職者数(分子)」÷「起算日に在籍していた社員数(分母)」×100で算出することができます。実際に算出する際、何が分母・分子にあたるのか、例を挙げて解説します。

期初・期末1年間の離職率を出す計算式

分母は「期初の時点での社員数」、分子は「期末までの1年間の離職者数」です。

【例】

・2018年4月時点での社員数:120名

・2018年4月~2019年3月までの離職者数:5名

= 5 ÷ 120 × 100 = 約4.2%

新卒採用社員の3年以内の離職率を出す計算式

分母は「入社日時点での新卒採用の社員数」、分子は「新卒採用の社員のうち、3年以内に離職した人数」です。

【例】

・2017年4月時点での新卒採用の社員数:50名

・2017年4月~2019年3月までに退職した2017年度新卒採用社員数:5名

= 5 ÷ 50 × 100 = 10.0%

自社の離職率をすぐに知りたい方は、下記から無料ダウンロードできる資料をぜひご活用ください。

日本の離職率の現状

離職率は、自社の働きやすさを示す指標として参考になります。日本企業の平均や自社の過去のデータと比べて離職率が高くなっている場合は、どのような原因で数値が上がっているのか、原因の追求が不可欠です。ここからは、日本の離職率の現状や産業別の離職率ランキングを、厚生労働省の資料を基に解説します。

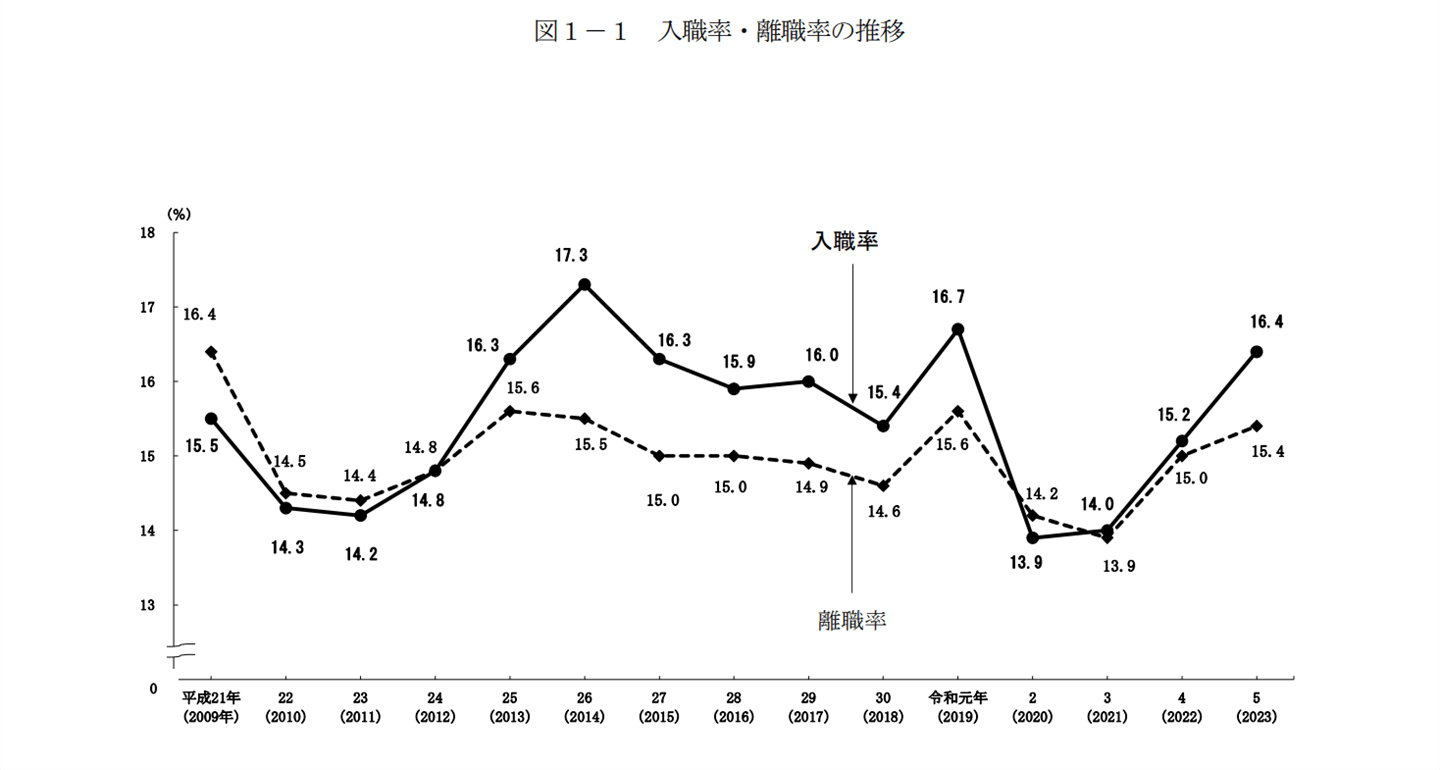

2023年の平均離職率は15.4%

厚生労働省が2024年8月に発表した「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、日本企業全体における2023年の離職率は15.4%でした。過去15年間の推移は以下のグラフが示す通りであり、コロナ禍の2020年と2021年以外の離職率は、15%前後であることがわかります。

(引用:厚生労働省『令和5年雇用動向調査結果の概況』)

なお、性別平均で見ると、2023年の離職率は男性が13.8%、女性は17.3%という結果でした。前年と比べると、男性が0.5ポイント、女性が0.4ポイント離職率は上昇しています。

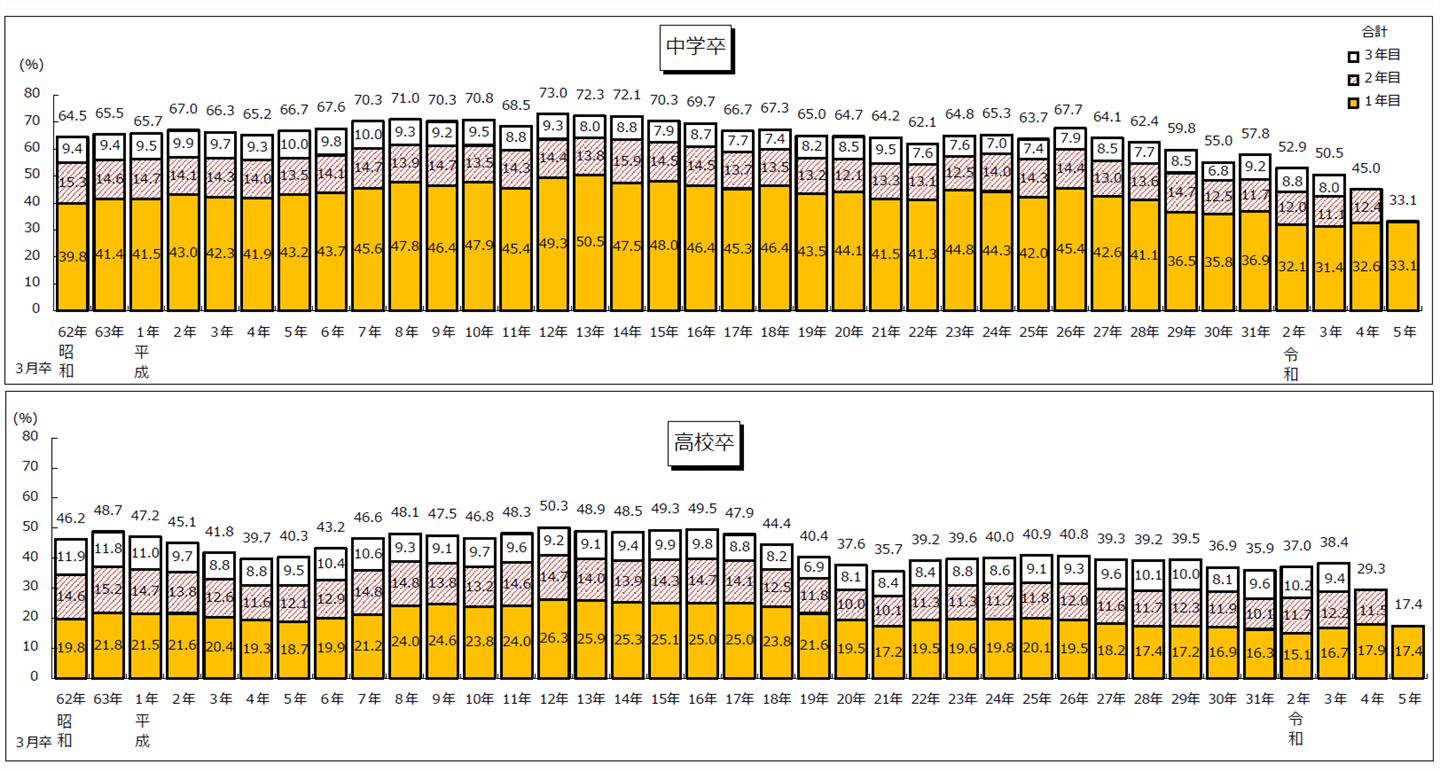

新卒の3年以内の平均離職率は中卒50.5%・高卒38.4%・大卒34.9%

厚生労働省が2024年10月に発表した「新規学卒就職者の離職状況」によると、2021年の就職後3年以内の離職状況は以下の通りでした。

・中学卒:50.5%

・高校卒:38.4%

・短大等卒:44.6%

・大学卒:34.9%

【学歴別就職後3年以内離職率の推移】

(引用:厚生労働省『新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します』)

学歴による差はあるものの、全体的に入社して1年目の離職率が高い結果となりました。なお、新卒の離職率は、一般的に「七五三現象」(新卒社員で就職して3年以内に、中卒の7割、高卒の5割、大卒の3割が離職する現象のこと)と呼ばれ、新卒者の早期離職が長年の課題となっています。実際の統計で見ると近年は改善傾向にあるといえますが、日本企業全体の離職率と比較すると依然として高いことが伺えるでしょう。

また、厚生労働省の「令和5年若年者雇用実態調査の概況」で初めて勤務した会社をやめた主な理由を見ると、以下の理由が上位となります。

・仕事が自分に合わない

・賃金の条件がよくなかった

・労働時間、休日、休暇の条件がよくなかった

・人間関係がよくなかった

勤続年数によって離職理由の順位に差はあるものの、「労働条件」や「人間関係」が影響していることがわかります。

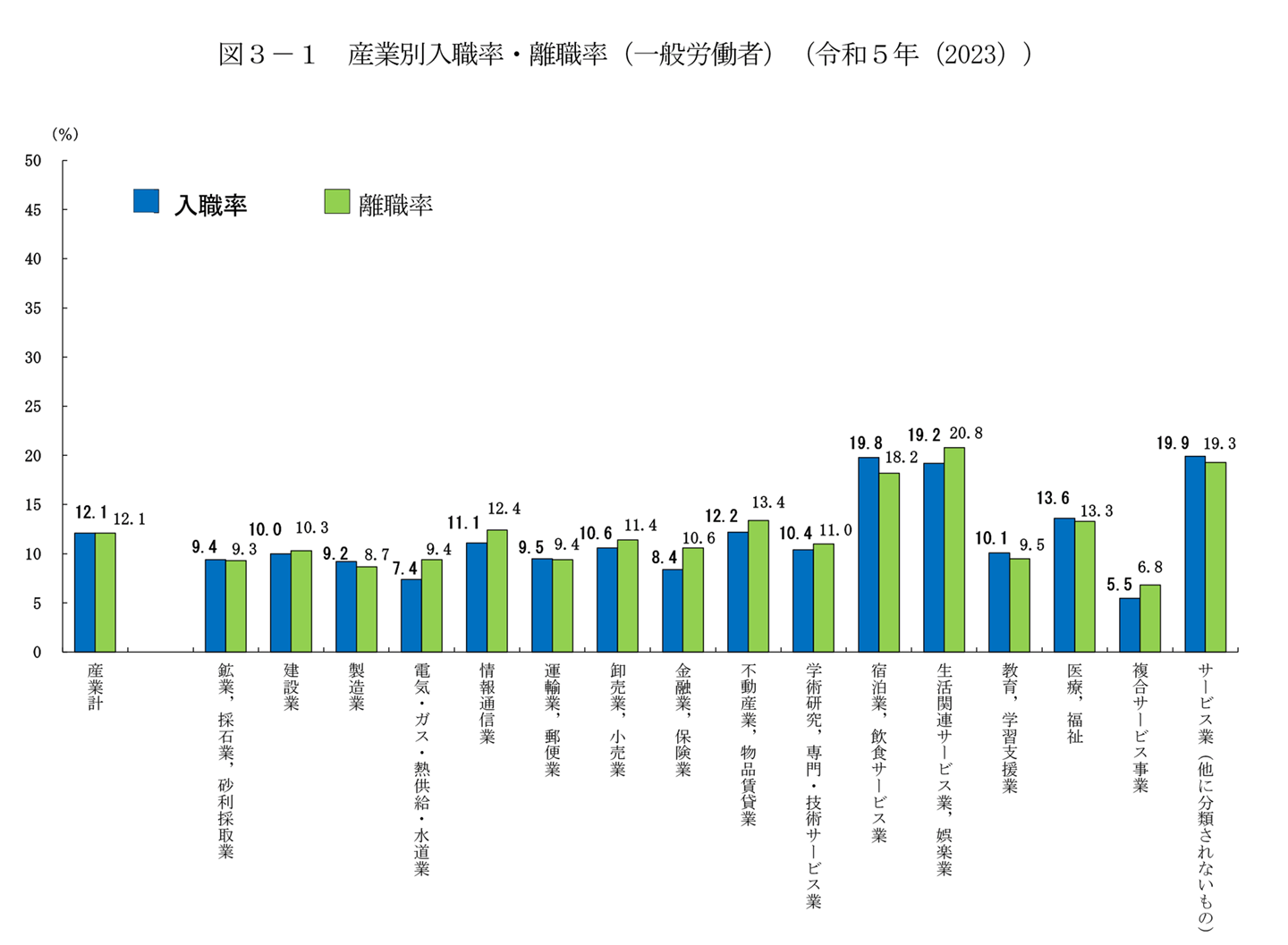

2023年の産業別の離職率ランキング

厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、産業別に見た2023年の離職率ランキングは下記の通りです。

1位:生活関連サービス業・娯楽業(20.8%)

2位:その他のサービス業(19.3%)

3位:宿泊業・飲食サービス業(18.2%)

このように、トップ3位にサービス業がランクインする結果となりました。

(引用:厚生労働省『令和5年雇用動向調査結果の概況』)

なお、厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和5年分結果速報」で産業別の月間現金給与額を見ると、金額が低い順に以下のようになります。

1位:飲食サービス業等(131,909円)

2位:生活関連サービス等(221,700円)

3位:その他のサービス業(278,778円)

産業別の離職率ランキングと順位は異なるものの、上位3位の産業は一致しています。このことから、離職率と給与には一定の関連性があると考えられます。

離職率が高い会社の8つの特徴

離職率が高くなってしまう原因としてはさまざまな理由が考えられますが、おもなものとして以下の8つの点が挙げられます。それぞれの原因について、詳しく見ていきましょう。

| 離職率が高くなる原因 | 内容 |

|---|---|

| 給与への不満 | 単に給与が低いというだけでなく、「業務内容や業界水準に見合わない」「労働条件とのバランスが取れていない」といった点も離職に至る原因となる。 |

| 労働条件への不満 | 長時間労働や過度な休日出勤などが挙げられ、プライベートを重視したい従業員にとっては、たとえ働きが給与に反映されたとしても不満を感じてしまう可能性が高い。 |

| 人間関係のストレス | 社内の苦手な人とのかかわりにストレスを感じて辞めてしまうというケースは決して少なくない。 |

| やりたいことと実際の業務のギャップ | 本人の希望と実際の業務にギャップが生じている場合、仕事にやりがいや面白みを感じられず、離職に至ってしまう。 |

| お手本になる上司や先輩がいない | 信頼できると感じる目上の人がいなければ、離職を踏みとどまるのは難しくなる。 |

| 過剰なプレッシャー | 納期や達成目標などに関する過剰なプレッシャーが、離職の引き金となる場合がある。 |

| キャリア形成が見込めない | 前向きなキャリア形成が見込めないと感じれば、早い段階で異なる環境に移ろうと考える可能性が高い。 |

| 社風になじめない | 会社の方向性や経営陣の考えに納得ができないことが原因の場合。 |

離職率が高くなる原因について、さらに詳しく調べたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

(参考:『離職の主な原因8種類をまとめて紹介!企業が取るべき対策もあわせて解説』 )

離職率を改善するための9つの対策

従業員を定着させるためには、現場の意見なども取り入れたうえで、必要な施策を実行していく必要があります。具体的な施策としては、以下のものが挙げられます。

・離職する社員に退職理由をヒアリング

・給与や労働条件を改善

・人事評価制度の見直し

・働きやすい職場環境の整備

・教育環境の充実

・社内のコミュニケーションの活性化

・休暇が取りやすい雰囲気づくり

・定期的な面談の実施

・会社のビジョンを伝える

それぞれの施策について、さらに詳しく見ていきましょう。

離職する社員に退職理由をヒアリング

離職率の改善には、自社における実態の把握が不可欠であり、そのためには離職する従業員に退職理由をヒアリングして問題を可視化することが重要です。話を聞く時期によっては、「引き留められたくない」「トラブルを避けたい」といった理由から、離職する社員が本音で話してくれないケースも考えられます。

正確な退職理由をできる限り確認するためには、ヒアリングのタイミングを「退職手続きが終わった際」に実施するのも有効です。ヒアリングの結果を基に自社の問題点を洗い出し、実態に応じた対策につなげましょう。

(参照『【社労士監修】会社側が行う退職手続き|期間や順番・方法を解説<チェックリスト付>』)

給与や労働条件を改善

給与や勤務時間などの労働条件は、従業員のモチベーションや離職理由に直結する要因です。同業他社の給与や社員の勤務状況を考慮した上で、仕事量に見合った給与設定になっていない場合には、適切な報酬制度への改善が重要といえるでしょう。

また、給与や賞与といった待遇改善に加え、福利厚生や手当の充実も一つの方法です。企業が従業員を大切にする姿勢を見せれば、自社に対する愛着心や満足度を高め、離職率を抑える効果が期待できます。社会情勢に合わせた、公平で魅力的な報酬制度や福利厚生を通じて、従業員の定着を図る対策を検討しましょう。

従業員の定着率向上に向け、福利厚生の見直しについてさらに詳しく調べたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

(参考:『福利厚生は従業員定着につながるのか?20代・30代が本当に求める制度を調査』)

人事評価制度の見直し

日本においては、勤続年数が長い人材のほうが良い待遇を受けられる年功序列型の人事評価制度を採用している企業が多いでしょう。年功序列型の場合、実績とは関係がない部分で昇給・昇格といった部分が決められやすいといえます。

そのため、どれほど高い実績を挙げても、勤続年数が少ない若手の従業員は評価が低く、モチベーションが下がってしまう恐れがあります。仕事に対する意欲を高めてもらうためにも、企業への貢献度や成果を評価し、インセンティブを与えるといった成果主義の考え方を導入してみることも検討してみましょう。

全ての評価に成果主義を取り入れるというよりは、例えば毎月の給与は年功序列型で評価し、賞与については成果主義を取り入れるといった柔軟な運用も考えられます。自社の状況や職種などに応じて、柔軟な人事評価制度を再構築してみましょう。

従業員を定着させる方法について、さらに詳しく調べたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

(参考:『人事評価制度とは?導入の5つのステップと注意点を解説』)

働きやすい職場環境の整備

業務内容や待遇などに不満がなかったとしても、多様な働き方ができないために離職を考えてしまうケースもあります。出産や育児、介護などライフステージの変化によって、フルタイムでの勤務が難しい従業員も出てくるでしょう。

そうしたときに、時短勤務やリモートワークなどに対応していない職場であれば、仕方なく離職せざるを得ない場合もあるものです。従業員がやむを得ず離職することを防ぐために、現場の意見も取り入れながら、複数の働き方を提示することが大切です。

また、多様な働き方を認めることで、一律の人事評価の基準ではうまく対応できないこともあります。職種や勤務形態に応じて、評価基準の見直しも併せて行うようにしましょう。

教育環境の充実

新規社員の職場への定着や既存社員のスキルアップを目的とした、教育環境の充実も離職率の改善には効果的です。教育支援の制度には、具体的に以下のようなものが挙げられます。

【新規社員向け】

・集合研修

・OJT(実際に働く職場で上司や先輩が、直接若手や後輩に指導をする育成手法)

・メンター制度(経験や知識が豊富な社内の先輩社員が、後輩社員を支援する制度)

【既存社員向け】

・階層別研修(階層ごとに必要なスキルを強化する研修)

・手挙げ式研修(希望者を募って行う研修)

・職種別研修(職種ごとに強化したい内容に特化した研修)

・社外研修

研修によって、専門スキルの向上やキャリア形成などサポート体制の充実を図ることで、従業員が意欲的に会社に貢献したいと行動するエンゲージメントを高める効果が期待できます。

また、研修以外にも、資格取得支援や自己啓発補助制度を導入することで、モチベーションが向上し、優秀な人材の定着にもつながるでしょう。

(参考:『OJTとは?目的・メリット・デメリット・OFF-JTの違い』『メンター制度とは?メリット・デメリットや導入するまでの流れを解説』)

社内のコミュニケーションの活性化

職場のメンバーとは毎日のように顔を合わせる関係であるため、人間関係がうまくいっていなければ、ストレスを感じてしまう部分もあるでしょう。中には周囲に相談できず、ストレスをため込んでしまった結果、離職に至るといったケースがあります。

人間関係が原因で離職してしまわないように、1on1ミーティングを定期的に実施して悩みを把握したり、部署単位で交流会や社内イベントを企画したりするなどして、日ごろから話しやすい雰囲気をつくるようにしましょう。

コミュニケーションが円滑でなければ、業務のパフォーマンスが低下するなど、さまざまな部分で支障が出てきます。早期に問題を発見して、適切な対応を実施していくことが大切です。

休暇が取りやすい雰囲気づくり

休みたいときに休めない職場環境だと、日々の疲れが蓄積してしまい、メンタルの不調を招いてしまうことがあるでしょう。従業員がリフレッシュをしたり、キャリアアップを目指すために勉強したりする時間を確保してもらうために、有給休暇を取得しやすい環境を整えてみてください。

ただし、企業風土にもよりますが、企業として有給休暇の取得を奨励しても、従業員のほうがなかなか申請してこないといったケースもあります。そのような場合は、例えば、年間で3営業日以上の有給休暇を1回取得した従業員に対して、手当を支給するといったユニークな取り組みを行っている企業もあります。

有給休暇の取得状況を踏まえたうえで、自社に合った形で休暇の取得を奨励してみましょう。

定期的な面談の実施

離職防止につながる施策を実施しても、実際にどの程度の効果があったのかを測定するのには時間がかかる部分があります。データの集計が完了する前に離職者が増加してしまっては、対応が後手に回ってしまいがちなので注意が必要です。

離職の予兆をきちんとつかむために、従業員との定期的な面談を行って、日ごろから様子を把握しておくことが大事です。仕事に対してどのような悩みを抱えているかは人それぞれであるため、きめ細かな対応が必要な部分でもあります。

例えば、現在の業務について負担を感じているのであれば、業務量を調整したり別の業務を担当してもらったりすることが考えられるでしょう。また、キャリアについて悩んでいる場合は、社内においてどのようなキャリアプランを描けるのかを一緒に考えていくことが大切です。

継続的にアプローチをかけることによって、離職防止につなげられるでしょう。日ごろから従業員とのコミュニケーションを大切にして、ちょっとした変化にも気づける体制を整えてみましょう。

会社のビジョンを伝える

業界の先行きや会社の業績に悲観的な気持ちを抱いてしまうと、離職につながりやすくなります。そのため、代表者自らが従業員に対して自社のビジョンや方針を直接伝えていくことが大事だといえるでしょう。

経営層と現場の従業員の認識に大きな差が生じてしまえば、会社に対する愛着などは薄れてしまいがちです。ひとたび離職が起こってしまうと連鎖的に離職者が出る恐れもあるため、経営層と従業員が意見を交換できるような場を設けることが大切です。

すぐに効果が見られなかったとしても、継続的にコミュニケーションを取っていく姿勢が重要になります。会社が真剣に向き合ってくれているという実感を従業員が抱くようになれば、離職率の低下につながっていくはずです。

離職率の低い企業の取り組み事例

離職率の低い企業が、実際に行っている取り組みについて紹介します。どのような施策を行えばよいかの参考事例として活用してみましょう。

事例①:GMOインターネットグループ株式会社~入社後、数カ月おきにフォロー面談を実施~

インターネット関連事業を展開するGMOインターネット株式会社では、人事・採用担当の一人として中途採用に携わっていた橋本氏(現在は株式会社RECOMOの代表取締役社長CEO)考案の、入社した社員へのフォロー面談を入社後1カ月目・3カ月目・6カ月目・12カ月目と定期的に実施しています。

面談では、実際に働き始めてからの思いやモチベーションの変化といった社員の本音を定期的に確認し、社員一人ひとりに合った対応をすることで信頼関係を築いています。それにより、かつては入社1年以内の離職者が20名ほどいたのが、わずか1~2名にまで減ったそうです。

(参考:『中途入社=即戦力ではない。社員定着率97%の橋本氏が語る中途入社者への向き合い方』 )

事例②:サイボウズ株式会社~社員一人ひとりのための働き方改革~

ビジネスアプリ作成プラットフォームや、中小企業向けグループウェアのサービスを展開するサイボウズ株式会社では、「100人いれば100通りの働き方があってよい」という人事方針のもと、社員一人ひとりのための働き方改革を行っています。

給与や評価といった働く際の基礎となる「制度」、場所や時間の制約なしに働くための「ツール」、企業の価値観としての「風土」という3つを柱に、より社員が働きやすくなるための改革が実施されています。その甲斐もあって、2005年には「28%」だった離職率が、10年後の2015年にはわずか「4%」にまで低下したようです。

(参考:『離職率28%からの改革。サイボウズの働き方改革&採用戦略とは【セミナーレポート】』 )

事例③:オルトプラス株式会社~理念の共有~

スキルマッチに振り切っていった結果、酷い時期には離職率が50%を超えたこともあったという、ソーシャルゲーム事業で成長を続けている株式会社オルトプラス。「企業文化をつくることがコーポレートブランディングにつながっていく」と考えているので、コーポレートブランディングにしても採用広報にしても、まずは社内から進めていくことを徹底したそうです。その結果、2019年には34%まで低減したとのこと。

(参考:『企業文化の醸成と浸透が採用力を高める。人事・広報…バックオフィス横断型組織とは』 )

離職率を捉えるときの注意点

離職率について考えるときには、いくつかの点で注意する必要があります。ここでは、特にポイントとなる2点について解説します。

離職率ばかりにとらわれ過ぎない

基本的に離職率が低くなるように施策を実行していく必要がありますが、離職率が高い状態にあるからといって一概によくない企業というわけではありません。例えば、特定の期間に多くの定年退職者が出る企業においては、一時的に離職率が高くなってしまうでしょう。

また、繁忙期などに短期雇用の従業員を増やす企業の場合、従業員の契約期間が終了するたびに離職が発生してしまうため、自ずと離職率は高くなってしまいます。そのため、自社の実態を踏まえたうえで、離職率を捉える必要がある点を押さえておきましょう。

ただし、上記のような要因がないにもかかわらず、離職率が高くなっているときは注意が必要です。自社に対して何らかの不満を抱えている従業員が増え、離職率が高くなっているケースもあります。

大事なことは離職率が高くなっている原因を日頃から把握し、必要な対策に早急に取り組んでいく姿勢を見せることだといえます。会社が前向きに職場環境の改善や人事評価制度の見直しなどを行っていれば、自然と離職率の低下に結び付けていけるはずです。

業種によって離職率の捉え方は異なる

ベンチャー企業やスタートアップ企業の場合、従業員の流動性が高くなり、離職率が高くなりやすい傾向があります。こうした企業では従業員の平均年齢が若く、キャリアアップを求めて転職者が増えるケースが多いといえるでしょう。

また、経営の視点から見ても、ベンチャー企業やスタートアップ起業は新たな事業やサービスを次々と展開していくため、必要な人材の定義が変わる頻度が高くなります。そのため、長期雇用が主体というよりは、サービスの立ち上げまでに短期間働いてもらうといったジョブ型雇用がメインとなるケースが多いため、離職率が高くなる場合があります。

そして、自身のキャリアアップのために一時的に入社し、必要なスキルを身につけたら別の企業に転職するといった人材が集まりやすいのも特徴です。人材の流動性が高いことで離職率が高くなる傾向がありますが、必ずしも企業にとってマイナスの影響があるというわけではないため、冷静に捉えていく必要があるでしょう。

ただし、あまりに離職率が高い状態であれば、残った従業員の業務負担が過度に重くなり、ネガティブな理由での離職が増える恐れがあります。現場の従業員とのコミュニケーションを丁寧に行ったうえで、必要な施策を実施していくことが大切です。

まとめ

離職率は一定の期間で、従業員がどの程度退職したかを示す指標です。厚生労働省の調査によると、2023年の日本企業全体の平均離職率は15.4%でした。業種や雇用形態などによって離職率の捉え方はさまざまですが、業界平均や自社の過去のデータと比較して問題がないかをチェックしていくことが大切です。

「給与や待遇に不満がある」「休暇がなかなか取れない」「会社の将来に期待できない」といった後ろ向きな理由で離職率が高まっているのであれば、早急な対策が必要になるでしょう。ただし、離職をする原因は人によって異なります。そのため、組織全体として離職に対する問題を可視化し、離職率を下げる具体的な取り組みを行うと同時に、定期的に面談の機会を設けるなどして従業員と向き合っていくことが重要です。

離職率が他社と比べて高い状態が続けば、企業イメージが下がり、採用活動などに支障が出てしまうこともあるでしょう。働きやすい職場環境を提供することは、離職率の低下につながるだけでなく、業務のパフォーマンスを高めて生産性の向上につながる部分があります。

自社の実態を踏まえたうえで、今回ご紹介したような取り組みを実施してみてはいかがでしょうか。

自社の離職率をすぐに知りたい方は、下記から無料ダウンロードできる資料をぜひご活用ください。

(制作協力/株式会社mojiwows、編集/d’s JOURNAL編集部)

業界平均とも比較可能!離職率自動計算シート【Excel版】

資料をダウンロード