競業避止義務とは?法的効力や違反になるケースとは?判例で徹底解説【弁護士監修】

競業避止義務とは、「在職中の企業と競合に当たる企業・組織への転職」や、「競合する企業の設立」などの競業行為をしてはならないという義務のこと。競業行為は自社の不利益につながる恐れがあるため、競業避止義務に違反しそうな従業員への対応や、競業避止義務の有効性について検討を重ねている企業もあるのではないでしょうか。

今回の記事では、競業避止義務の概要や有効性などについて、事例を交えてわかりやすく解説します。

「秘密保持および競業避止等に関する誓約書」は下記から無料ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

競業避止義務とは

競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、「競合企業への転職」「競合する企業の設立」などの競業行為をしてはならないという義務のことです。

競業避止義務があると、労働者は所属している・していた企業と競合関係にある企業に転職したり、競合企業を自ら立ち上げたりすることはできません。競業避止義務については、入社時の誓約や就業規則に含まれる競業禁止特約によって定めるのが一般的です。

競業行為は「在職中の違反行為」と「退職後の業務」が対象となります。情報漏洩対策の一環として、正社員や契約社員のみならず、パートタイマーやアルバイトに適用している企業も多いようです。競業避止義務に違反した場合、「退職金の支給制限」「損害賠償の請求」「競業行為の差し止め請求」などの措置が行われることもあります。

競業避止義務の必要性・目的

競業避止義務は、「企業の利益を不当な侵害から守ること」を目的としています。雇用の流動化が進む現在では、企業の機密情報やナレッジにまつわるリスクをいかに管理するかが、企業にとって重要な課題です。

元従業員による「内部情報の持ち出し」「競業での起業」「従業員の引き抜き」が横行すると、重要な内部データだけではなく、時間をかけて培ったノウハウやスキル、企業文化を失いかねません。

また、機密情報などの秘匿性が高い内部データには、顧客情報が含まれていることも多いため、プライバシー保護の観点からも競業避止義務の必要性は明らかでしょう。

競業避止義務は、企業活動の中で重要視されるコンプライアンスや、情報漏洩を未然に防ぐという意味合いでのガバナンスの強化にもつながると考えられます。

(参考:『【3分でわかる】ガバナンスとは?コンプライアンスとの違いと企業がすべきこと』『【弁護士監修】コンプライアンスの意味と違反事例。企業が取り組むべきことを簡単解説』)

在職中の競業行為

労働契約の原則として、労働契約法第3条第4項では「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない」と定めています。

つまり、在職中の従業員は「使用者の利益に著しく反する競業行為を差し控える義務がある」と解釈できます。

在職中の競業行為について、従業員からの誓約書や就業規則の規定があればもちろんのこと、仮に誓約書や規定がなかったとしても、信義則上の義務として従業員は義務を負うとされているのです。

一方、企業は在職中の競業避止義務に違反した従業員に対して、違反行為の内容・程度、企業が被った損害の内容・程度等に応じて、「懲戒解雇」を含めた「懲戒処分」や「損害賠償の請求」を行うことができます。

懲戒解雇に該当する従業員には、退職金規定に基づき、退職金の不支給や減額などの処罰も考えられます。

(参考:『【弁護士監修】懲戒処分とは?種類と基準―どんなときに、どんな処分をすればいいのか』)

退職後の競業行為

退職後の従業員の競業行為をどこまで制限できるかについては、日本国憲法第22条第1項に定められた「職業選択の自由」に照らして判断されます。

「職業選択の自由」に対する制限となるため、原則として退職後の競業行為は広く認められることになります。

そのため、退職後にも競業避止義務を課すためには、退職時に誓約書等を取得したり、あらかじめ就業規則に明確に定めておくなどして、退職後の競業避止義務について従業員の同意や合意が成立していなければなりません。

ただし、不正競争防止法第2条第6項で規定される「営業秘密」を不正に使用する場合には、この限りではありません。

営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」のこと。営業秘密を不正使用した競業行為は、同法の規制によって契約上の根拠がなくとも制限が可能となる場合があります。

競業避止義務の有効性:6つの判断基準

日本では憲法によって「職業選択の自由」が保障されているため、競業避止義務が適用されるか否かの、判断が難しいケースもあります。

経済産業省の『競業避止義務契約の有効性について』では、競業避止義務契約が労働契約として適法に成立しているかどうかを、競業避止義務の有効性を判断する基準としています。

ここからは、競業避止義務契約の判断基準となる6つのポイントを解説します。

●競業避止義務契約の有効性を判断する6つの判断基準

①守るべき企業の利益があるか

②従業員の地位

③地域的な限定があるか

④競業避止義務の存続期間

⑤禁止される競業行為の範囲について必要な制限があるか

⑥代償措置が講じられているか

(参考:経済産業省『競業避止義務契約の有効性について』より抜粋)

①守るべき企業の利益があるか

守るべき企業の利益とは、先ほどご紹介した「営業秘密」や、個別の判断において取り扱うことができる情報やノウハウのことです。

「企業が守るべきノウハウやナレッジを保持しているか」「情報流出によって企業の利益を損なうものがあるか」などが判断材料となります。

過度な競業避止義務契約によって「職業選択の自由」を制約しないように配慮すれば、競業避止義務の有効性が認められる可能性は高いと考えられます。

②従業員の地位

従業員の地位とは、形式的な特定の地位を指すのではなく、企業が守るべき利益を保護するために競業避止義務を課すことが必要な従業員であったかどうかを意味します。

高い地位にいる労働者であっても、守るべき情報に接していなければ、有効性を認めていない判例もあります。

③地域的な限定があるか

地域的な限定の有無は、業務の性質などに照らして合理的な絞り込みがなされているかで有効性を判断します。

全国的に事業展開している企業の場合、「禁止範囲が過度に広範囲であるとは言い切れない」と判断されるケースもあり、事業の内容や事業を展開する地域も考慮されます。

④競業避止義務の存続期間

競業避止義務の存続期間として、形式的に何年以内であれば認められるということはありません。労働者の不利益の程度を考慮した上で、「業種の特徴や企業の守るべき利益を保護する手段として合理的か」が判断されます。

存続期間が「6カ月」「1年以内」といった事案では有効性が認められる判例も一定数ありますが、「2年以上」の場合には有効性が認められにくい傾向にあります。

⑤禁止される競業行為の範囲について必要な制限があるか

業界事情にもよりますが、禁止行為の範囲については、競合企業への転職を一般的・抽象的に禁止するだけでは合理性が認められないケースが多いようです。

一方で、「在職中に担当していた業務や在職中に担当した顧客に対する競業行為を禁止する」という程度であっても、範囲が限定されていると判断され、有効性が認められることもあります。

⑥代償措置が講じられているか

代償措置とは、「競業避止義務を課すことの対価として明確に定義されたもの」のこと。「みなし代償措置」と呼べるものも含まれます。

例として、退職後の独立支援制度や厚遇措置などがあります。代償措置と呼べるものが何もない場合、有効性を否定されることが多いようです。

一方で、みなし代償措置も含めた代償措置と呼べるものが存在している場合は、肯定的に判断される傾向があります。

同業種・競合への転職や起業は競業避止義務違反になる?判例に基づいて解説

では実際、同業種・競合企業への転職や起業は、直ちに競業避止義務違反となるのでしょうか。判例に基づいて、競業避止義務に違反する・しないケースを見ていきましょう。

同業種・競合への転職の場合

誓約書や契約書などで、競業避止義務について従業員本人の同意を取っている場合には、在職中は労働契約に基づき競業避止義務が認められます。

しかし、退職後は別途契約上の根拠が必要となるため、個別の誓約書や契約書を取り交わさなければなりません。競業避止義務に同意した後で競合企業に転職した元従業員に対して、「競業避止に基づく損害賠償」を求めて提訴するケースもあり得ます。

判例①:知識やノウハウ、経験を有する従業員が退職翌日に競合他社に転職した事案

【事件の概要】

●原告:家電量販店を運営する企業

●被告:店長として勤務していた従業員

●概要:家電量販店の店長を歴任し、「店舗における販売方法」「人事管理の在り方」「経営方針」「経営戦略」などを熟知した従業員が、退職翌日に競合他社に就労した。原告は「競業避止に基づく損害賠償」を求めて、裁判所に提訴した。

【判決の概要】

●判決:転職先は直接の競争相手である家電量販店チェーンを展開する企業であり、知識やノウハウ、経験を有する被告の就労により、原告が相対的に不利益を受けることは容易に予想できる。これを未然に防ぐため、被告のような地位にあった従業員に対して「競業避止義務を課すことは不合理でない」と判断。退職金の半額相当分と賃金1カ月相当分の限度で請求を認めた。

同業種への独立起業の場合

競業避止義務を負うことに同意した後、独立起業にあたって競業避止義務に抵触している場合も、損害賠償請求などの訴訟を起こすことができます。

有効性の有無は、「原告企業の営業活動に損害を与えていないか」、退職後から起業するまでの期間に「禁止されている競業行為や地理的な制限を超えていないか」などで判断されます。

判例②:技術を有する研究開発部門の従業員2人が相次いで退職し、競合企業の取締役に就任した事案

【事件の概要】

●原告:金属鋳造用の資材を製造・販売する企業

●被告:研究開発部門で勤務していた従業員2人

●概要:研究開発部門で11年間勤務していた従業員と、同部門に7年間勤務していた従業員の2人が相次いで退職し、間もなく設立された競合企業の取締役に就任。原告は、被告2人と「在職中も退職後も業務上知り得た秘密を他に漏らさず、退職後2年間は競合企業に関与しない」という内容の「競業避止契約」を結んでいたことから、「金属鋳造用資材の製造・販売業務に従事することの禁止」を求めて、裁判所に提訴した。

【判決の概要】

●判決:本件の競業避止契約期間は2年間と比較的短く、制限対象職種も金属鋳造用資材の製造・販売に限られている。「在職中は機密保持手当が支給されていたこと」も考慮し、競業避止契約が無効とは言えないと判断。2人に対し競業を禁止する判決を下した。

取引先への転職の場合

在職中に身に付けた技術や知識などを、退職した従業員が取引先などに持ち込むと企業の利益を損なう恐れがあるため、退職後の競業避止義務を課すことを検討する企業もあるでしょう。

この場合、「職業選択の自由を制限してまで、企業の利益を守らなければならない」と言えるどうかかが、競業避止義務の有効性を判断する基準となります。

次にご紹介する事例のように、従業員の「地位」「地域の範囲」「期間の限定」などさまざまな要素を考慮し、競業避止義務の有効性が判断されます。

判例③:従業員と取引先との信頼関係は「営業秘密」とは言えないと判断された事案

【事件の概要】

●原告:国際会議等の企画・運営を行う企業

●被告:同種の事業を営む新会社の設立に参加した取締役支店長、前支社次長を含む従業員

●概要:競合企業の設立にあたり、取締役支店長と前支社次長が従業員に対し移籍を勧誘した。これに対し原告は、従業員らに移籍を勧誘した取締役支店長と前支社次長に懲戒解雇、損害賠償、退職金不支給を求め、提訴した。懲戒解雇と損害賠償については有効とされたが、退職金不支給については従業員に対して十分な周知がされておらず、無効とされた。

【判決の概要】

●判決:原告が守りたいものは「従来の取引先の維持」であるが、コンベンション業務は取引先と従業員との個人的な関係により継続的に受注を得るという特質がある。従業員が他社に移れば、得意先もそれにつれて移っていくことは「従業員が個人として獲得した取引先との信頼関係によるもの」であり、営業秘密に当たらないと判断。また、このような従業員と取引先との個人的信頼関係が業務の受注に大きな影響を与える以上、使用者としても各種手当を支給するなどして、従業員の退職を防止すべきである。よって、本件の退職従業員には競業避止義務規定は適用されないと判断した。

競業避止義務について企業がするべきこと3つと誓約を結ばせるタイミング

実際に、従業員と競業避止義務契約を結ぶために、企業としてどのようなことをする必要があるのでしょうか。競業避止義務に関して、企業が取り組むべきこと3つと、誓約を結ぶタイミングについてご紹介します。

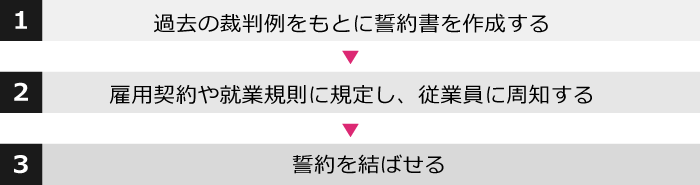

●競業避止義務の規定から契約までの流れ

①過去の裁判例を基に誓約書を作成する

労働者と有効性のある競業避止義務契約を結ぶためには、過去の裁判例を参考にすることが大切です。誓約書は、経営ノウハウや特許を取得した発明などの「技術上の情報」と、取引先や販売実績などの「営業上の情報」といった、重要な企業資産を取引相手に開示する際に使用します。

取引相手に守秘義務を課すことにより、当該情報の漏洩を防止します。それと同時に、取引相手に競業避止義務を課すことによって、同種事業に自社情報を利用されるのを防ぐことが目的となります。

どのようなケースが競業行為として認められるのか、裁判例の傾向をつかんだ上で、契約書を作成することが重要です。

誓約書は秘密保持義務と一体になっているか確認する

退職者は在職中に得た顧客情報などの秘密を、自分のノウハウのように錯覚するケースが少なくありません。秘密情報を保有していることをアピールし、より良い境遇を求めて同業他社に転職するといったケースも多く見られます。

そのため、競業避止義務契約と併せて、秘密保持義務についても契約を結ぶことが重要です。2つの内容が一体となった誓約書を用意するとよいでしょう。

②雇用契約や就業規則に規定し、従業員に周知する

従業員に対する競業避止義務は、雇用契約や就業規則に規定してしっかり周知することで、その効果を高めることができます。万が一トラブルが生じてしまった際でも、企業ナレッジを守ることにつながります。雇用契約や就業規則への記載方法は後ほどご紹介します。

③誓約を結ばせる

従業員と誓約を結ぶ際は、できる限り競業避止義務を理解した上で誓約してもらえるよう、丁寧に説明します。双方合意の上で、誓約書に従業員の署名と押印をもらいましょう。また、誓約は「入社時」と「退職時」に結ぶのが一般的です。

入社時に誓約を結ばせる

入社時に誓約を結ぶ方法として、採用時に締結する雇用契約や就業規則にその旨を規定する方法があります。

競業避止義務は主に退職後の話になるため、退職時の誓約書や退職合意書に規定すれば十分だと考える人もいるようですが、それは円満退職のケースで言えることでしょう。円満退職であれば問題は少ないですが、退職時にもめたというケースでは、従業員からの誓約書や退職合意書を取得するのは困難になると考えられます。

そのため、トラブルを未然に防ぐためにも、早い段階で誓約を結んでおくとよいでしょう。

退職時に誓約を結ばせる

退職後の競業避止義務について再確認する意味も含め、退職時にも誓約を結びます。誓約を結ぶ方法としては、退職時に差し入れてもらう誓約書や退職合意書に規定するとよいでしょう。

ただし、誓約を必ず結ばなければならないという決まりはないため、従業員に拒否されてしまう恐れもあります。そのため、入社時に加えて「重要なプロジェクトへの参加時」や「昇進時」の書面に入れ込むことも検討しましょう。

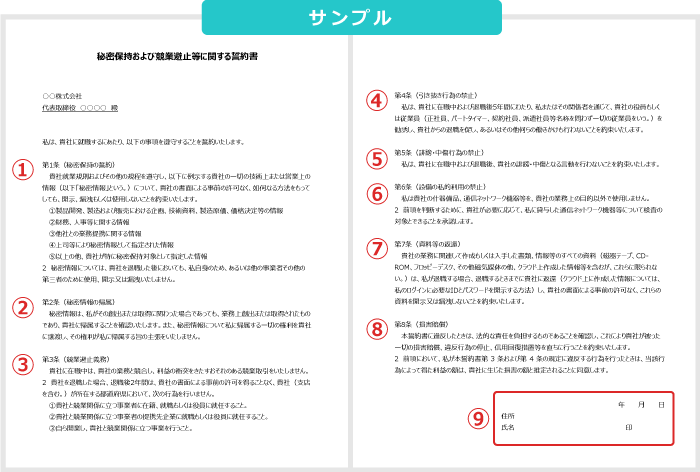

競業避止義務誓約書の記載方法-テンプレートを使って解説-

競業避止義務の誓約書に記載すべき内容や記載方法について、「秘密保持および競業避止等に関する誓約書」のテンプレートを基に解説します。

「秘密保持および競業避止等に関する誓約書」は下記から無料ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

具体的な記載内容例

競業避止義務契約書は、自社側からのみ秘密情報を開示し、相手方からは情報の開示を受けない場合を想定して作成します。そのため、労働者の負う守秘義務の内容を厳格に定めた内容となります。

●具体的な記載内容例

①秘密保持の誓約

②秘密情報の帰属

③競業避止義務

④引き抜き行為の禁止

⑤誹謗・中傷行為の禁止

⑥設備の私的利用の禁止

⑦資料等の返還

⑧損害賠償

⑨署名・押印

秘密情報の無断利用は証明することが難しいケースも多いです。秘密情報の漏洩防止をより強固にするために「③競業避止義務」の項目で、「競業禁止の義務を負う期間を、契約終了後の一定期間などに限定する」「競業事業を行ってはならない地域を限定する」と規定するとよいでしょう。権利を制限する程度を弱めることで、無効と判断されるリスクを下げるのも一つの方法です。

雇用契約書に記載する場合

雇用契約書への記載例をご紹介します。

●雇用契約書への記載例

第〇条 (競業避止義務)

従業員は在職中及び退職後6カ月間、会社と競合する他社に就職及び競業する事業を営むことを禁止する。ただし、会社が従業員と個別に竸業避止義務について契約を締結した場合には、当該契約によるものとする。

個別合意の例 貴社を退職するにあたり、退職後1年間、貴社からの許諾がない限り、次の行為をしないことを誓約いたします。

①貴社で従事した〇〇の開発に係る職務を通じて得た経験や知見が貴社にとって重要な企業秘密ないしノウハウであることに鑑み、当該開発及びこれに類する開発に係る職務を、貴社の競合他社(競業する新会社を設立した場合にはこれを含む。以下、同じ)において行いません。

②貴社で従事した〇〇に係る開発及びこれに類する開発に係る職務を、貴社の競合他社から契約の形態を問わず、受注ないし請け負うことはいたしません。

就業規則に記載する場合

就業規則への記載例をご紹介します。

●就業規則への記載例

第〇条 (競業避止義務)

従業員は在職中及び退職後6カ月間、会社と競合する他社に就職及び競業する事業を営むことを禁止する。ただし、会社が従業員と個別に竸業避止義務について契約を締結した場合には、当該契約によるものとする。

個別合意の例 貴社を退職するにあたり、退職後1年間、貴社からの許諾がない限り、次の行為をしないことを誓約いたします。

①貴社で従事した〇〇の開発に係る職務を通じて得た経験や知見が貴社にとって重要な企業秘密ないしノウハウであることに鑑み、当該開発及びこれに類する開発に係る職務を、貴社の競合他社(競業する新会社を設立した場合にはこれを含む。以下、同じ)において行いません。

②貴社で従事した〇〇に係る開発及びこれに類する開発に係る職務を、貴社の競合他社から契約の形態を問わず、受注ないし請け負うことはいたしません。

業務委託契約書に記載する場合

業務委託契約書への記載例をご紹介します。なお、業務委託契約で過度な競業避止義務を課す場合は、独占禁止法や下請法に抵触する恐れがありますので、注意が必要です。

●業務委託契約書への記載例

第〇条(競業避止義務)

コンサルタントは、事前のクライアントの承諾を得ることなく、本契約期間中、〇〇に記載した者に対して、本件業務と同一または同種の業務を提供してはならない。

「秘密保持および競業避止等に関する誓約書」は下記から無料ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

入社時・退職時に署名押印する競業避止義務の誓約書を従業員は拒否できる?

先述したとおり、労働者には法律で「職業選択の自由」が認められているため、入社時・退職時に署名押印する競業避止義務の誓約書を拒否することができます。

しかし、従業員が「拒否することはできる」ものの、企業にとって拒否されることは望ましくありません。そのため、誓約書に署名押印してもらう際は、競業避止義務の必要性を理解してもらえるように「従業員への説明をしっかりすること」「双方合意の上で誓約書を結ぶこと」が重要です。

取締役への競業避止義務とは-従業員のケースと何が違う?-

取締役とは、株主総会の決議によって選任され、企業から経営を委任された人を指します。取締役は言わば「経営のプロ」として、企業の利益を上げるべくその企業の業務を執行します。

取締役は企業にとって重要な役割を担っている存在であるため、何も制約せず業務を執行させた場合、その影響は全て会社に及ぶと考えられます。会社の所有者である株主の利害にも関係してくるでしょう。

このような立ち位置にある取締役への競業避止義務は、会社法第356条・第365条によって規制され、一般の労働者とは異なる特別な義務が課されています。

さらに、退職後の競業行為が規制されるかどうかも一般の労働者とは異なります。一般の労働者の場合は退職後の競業行為についても規制される可能性があります。

しかし、取締役の競業避止義務はあくまで在任中の問題と捉えられるため、退任後には競業は制限されず、原則として自由とされています。

会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限)

取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

(以下略)

会社法第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)

取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

2.取締役会設置会社においては、第356条第1項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

ここからは、取締役の競業避止義務を「利益相反取引の規制」と「兼任の場合」に着目してご紹介します。

利益相反取引の規制

利益相反取引とは、一方にとっては利益になるが、他方にとっては不利益になるという取引のこと。取締役の場合、会社と自身の利益が相反する取引を会社に行わせることを指します。

取締役への競業避止義務は、会社法第356条・第365条によって規制されています。会社法第356条第1項第1号により、取締役が「競業取引」を行う場合は「株主総会」で承認を受けなければならないと定められており、取締役会が設置されている企業であれば株主総会ではなく「取締役会」で承認を受けます。そして取引後は、遅滞なく報告することが必要です。

従業員に対する競業避止義務との違いは、従業員への競業避止義務は法律で定義されるものではなく「労働契約書」や「就業規則」で規定する点です。

また、規制の対象となる行為は「市場と商品が会社の事業と重複してしまう取引」と考えるとわかりやすいでしょう。

兼任の場合(社外取締役)

兼任の場合も通常の取締役と同じく、企業に対する義務を負います。競合取引が生じる場合の取締役会での事前開示・承認や事後の報告などは、通常の取締役とまったく同じです。

企業の不利益となる兼任は禁止されます。兼任の極端なケースとして「社外取締役に名前だけ連ねる」といった依頼もあるようですが、取締役に就任するということは会社と委任契約の関係に立つことになります。名前だけの取締役だからといって、取締役が法律上負う義務を免除されるわけではありません。

企業間における競業避止義務とは

企業間における競業避止義務として、「M&A」や「フランチャイズ」の場合について判例とともにご紹介します。

M&Aの場合

M&Aとは、「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」の略です。2つ以上の企業が一つになる「合併」と、ある企業が他の企業を買う「買収」を意味しており、広義として「連携」まで含める場合もあります。

M&Aにおける競業避止義務とは、M&Aの成約後に譲渡企業等に課される競業禁止の義務を指します。譲渡企業等が譲渡後すぐに同様の事業をスタートした場合、買収企業がそのM&Aにおいて十分な成果を出せないばかりか、展開によっては大きな損失を被ってしまう可能性があります。

そのため、M&Aが行われる場合はM&A契約の禁止条項として、譲受企業に不利益を与えることを避ける目的で競業避止義務を規定することが一般的になっています。

判例:Webサイト売買が「事業譲渡」と認定され、売主の競業避止義務が認められた事案

【事件の概要】

●原告:譲受企業A社

●被告:譲渡企業B社

●概要:原告は、被告からファッションのECサイトを購入。契約に際し、サイト売買契約書には競業避止義務の規定が盛り込まれておらず、被告はサイト売却直後から競合となるサイトを構築し、同種事業を始めた。その際、被告は顧客データも流用し、かつての顧客にメールを送り、競合サイトの利用を勧める活動も行っていた。原告は、被告による競業展開によって損害を被ったと主張。会社法第21条第3項「譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない」に基づき、競業サイトの差し止めと損害賠償を求めて提訴した。

【判決の概要】

●判決:会社法第21条第3項により、サイトの売買においては競業避止義務の規定を入れていなくても、M&A手法の一つである「事業譲渡」と認定。売主の競業避止義務違反が認められた。裁判所は被告に対し、「競業の差し止め」「損害賠償」の判決を下した。

フランチャイズの場合

フランチャイズとは、本部と呼ばれる「フランチャイザー」と加盟店・加盟者の「フランチャイジー」が契約を結び、加盟金(ロイヤリティ)を支払うことで商標の使用権や商品・サービスの販売権を得られるシステムです。

フランチャイザーから経営ノウハウなどが提供されることで、事業の経験が浅い人でも短期間で独立開業を目指せるビジネスモデルと言えます。

しかし、フランチャイズ契約では加盟店・加盟者側で認識の相違があると、「情報提供がきちんとされていない」といったトラブルが生じやすくなります。

フランチャイザー側は貴重なノウハウが適正な対価の支払いがないまま流出してしまうのを避けるため、「本契約終了後2年間は、自営も含め、同一商業地域で同一の営業をしてはならないものとする」というような競業避止義務条項を契約に含めるケースが多いようです。

判例:競業避止義務条項に基づく主張が信義則に反するとされた事案

【事件の概要】

●原告:フランチャイザーX(本部)

●被告:フランチャイジーY(元加盟者)

●概要:被告は原告とフランチャイズ契約を締結し、ショッピングモール内で時計店を運営していた。しかし、原告からフランチャイズ契約を解約されてしまったため、屋号を変えて自らが同じモールで時計店を営むことにした。原告は、フランチャイズ契約には「本契約終了後2年間は、自営も含め、同一商業地域で、同一の営業をしてはならないものとする」という条項があるとして、営業禁止の通告を求めて提訴した。

【判決の概要】

●判決:裁判では、原告(フランチャイザーX)の主張は信義則に反するかどうかが争点となった。原告Xが主張するノウハウであるシステムについて、商標等の使用、プライベートブランドの時計の販売、原告Xの物流センターからの仕入れは契約に記載されていた。しかし、それ以外の具体的な内容および有効性については明確な主張立証がなく、その結果「保護に値する原告Xのノウハウが含まれていると認めることはできない」と判断。解約につき被告Yに帰責性がないことや、営業禁止による被告Yのダメージなども踏まえて、原告Xの競業避止義務条項に基づく営業禁止の主張は信義則に反し許されないと判断した。

まとめ

競業避止義務では、従業員に対して「退職後に競合他社に就職する」「競合企業を自ら設立する」など、企業の利益を損ねるような競業行為を禁止しています。

しかし同時に、日本では「職業選択の自由」が認められているため、「地域」や「存続期間」を基に、競業避止義務の有効性が判断されます。判例と照らし合わせて内容が妥当かを判断した上で、競業避止義務の規定を設け、従業員に誓約してもらいましょう。

「秘密保持および競業避止等に関する誓約書」は下記から無料ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、監修協力/弁護士 藥師寺正典、編集/d’s JOURNAL編集部)

【Word版】秘密保持・競業避止等に関する誓約書のテンプレート

資料をダウンロード